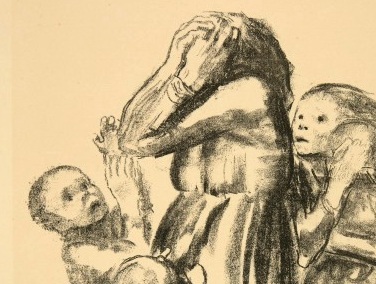

〈註〉1914年、第一次世界大戦の開戦一週間後にケーテ・コルヴィッツ女史は次男を戦争で失った。彼はベルギーで戦闘中に命を落としたのだった。

コルヴィッツ氏は「Gefallen-戦死」で、戦争で愛する人を失った人の底知れない悲痛を描いている:子どもたちの父親が戦死したとの知らせを受け、母親は絶望で全身が打ちひしがれた状態に陥り、母親のそばに駆け寄り、しがみつく子どもたちの顔には様々な感情ー衝撃、悲しみ、恐れ、不安ーが表れている。[Met Museum から]

戦争犠牲者の計り知れない苦しみをパワフルに描写したコルヴィッツ氏の「Gefallen-戦死」は、時代を超え、国境を超えて、人々の心を揺さぶる普遍性がある。

* * * * * * * * *

平和の重要性を忘れたヨーロッパ

ノーベル平和賞受賞者、ヴィリー・ブラント独首相は、戦後36年経った1981年の11月、こう語った:

『Der Frieden ist nicht alles, ohne den Frieden ist alles nichts. ー 平和はすべてではない、平和なくしてすべてはない。』

この示唆深いブラント首相の言葉は、あらゆる世代を超越して、いかに平和を追求することが重要であるのか、私たちに教示してくれている。

しかし、今、戦後80年を迎えて、ヨーロッパは、あのブラント首相の貴重な教示をすっかり忘れてしまったようである。

ヨーロッパのエリートたちは「平和維持」ではなく、もっぱら「軍備による安全保障」を唱えている。彼らは、「平和は国家安全保障のために欠くことができないものであり、平和を維持すれば、国家の安全は保障できるのだ」という、いとも簡単なロジックを認識することができないのだろうか?

「ロシアはヨーロッパに侵攻してくるから、我々は防衛するために再軍備が必要だ」と、彼らは異口同音に叫んでいる。 事実、ウクライナを武装するために、あらゆる兵器を供与してきたヨーロッパや米国だが、そのために、彼ら自身の兵器備蓄は枯渇しているという。

《ドイツの場合》

一方、世界最大の武器投資会社ブラックロックの監査役会長を経て、ドイツ首相に就任したフリードリヒ・メルツ氏は、2024年3月8日、シュトゥットガルトで開かれたCDU政党の地域会議で、”平和”についてこう語った:

『平和は、もっとも重要なことではない。平和はどの墓地にもある。開放的で自由な社会にとって、もっとも重要なのは自由だ。 自由があってこそ、平和があるのだ』。

この発言は、メルツ氏が、平和の重要性をまったく理解していないということを明示している。

ちなみに、メルツ氏が述べている”墓場の平和”については、ケネディ米大統領が1963年6月、アメリカン大学で行った、あの有名な平和スピーチの中で言及している:

『わたしたちの求める平和とはどのようなものでしょう。それは、アメリカの軍事力によって世界に強制的にもたらされるパクス・アメリカーナではありません。それは、墓場の平和でも、奴隷の安全でもありません。わたしは、真の平和、すなわち、この地球上での生活を生きる価値のあるものにする平和、人と国が成長し、希望を持ち、子孫のためにより良い生活を作り上げることのできる平和、アメリカ人のためだけではなく、世界中の人々のための平和、今の時代だけではなく、あらゆる時代での平和について話したいと思います。』

何とインスピレーショナルな言葉だろうか。 メルツ氏のそれと比べて、雲泥の差があるではないか。

さらに、2025年6月17日、メルツ首相は、カナダで開催されたG7サミットで、驚くべき発言をした: 国際法〈*註1〉に違反したイスラエルのイラン侵略戦争を「これは、イスラエルが我々全員のためにやってくれる汚れ仕事だ。(Das ist die Drecksarbeit, die Israel für uns macht.)」と言ってイスラエルを称賛したのである。

現在ドイツでは、この発言を巡って、批判の声が上がっている:ドイツという国を代表する連邦首相が、公然と、国際法に違反したイスラエルによる侵略戦争を許すばかりか、褒め称えたることまでしたからである。

問題は、そればかりではない。 それは、メルツ首相が、この発言の中で”汚れ仕事(独語:Drecksarbeit)” という言葉を使ったことである: 1941年9月29日と30日にナチスが、ウクライナのバビ・ヤールで、48時間以内に、3万人以上のユダヤ人男性、女性、子どもを虐殺したときに、これを “汚れ仕事 (Drecksarbeit) と呼んだのである。

こうした背景のもと、メルツ首相の発言を批難し、彼を刑事告発したドイツ市民もいる。

ところで皆さんは、メルツ氏の祖父がナチス党員であったことをご存知だろうか?

《NATOの場合》

6月24日から25日に開かれたNATO首脳会議 で、2035年までに、加盟各国が防衛費を国内総生産(GDP)の5%までに引き上げることが合意された。

NATOは国防費引き上げの理由として、「ロシアはNATOの集団安全保障に対する ”長期的脅威”であるため」とした。 しかし、ロシアがなぜ脅威であるのか、それを裏づける証拠は何も出されていない。

一方、スペインのペドロ・サンチェス首相は、NATO首脳会議で、5%という目標の一部免除を求めて闘った。彼曰く:「もし5%を受け入れたとすれば、スペインは2035年までに3000億ユーロの国防費を追加支出しなればならない。 我々は、どこからこのような膨大な支出を賄わなければならないか?医療と教育の予算を削減することによってしかできない。」

このように、正直な発言をしたサンチェス首相は、その結果、NATOのエリートたちに冷淡に扱われ、トランプ米大統領からは「スペインの関税を増やしてやるぞ」との脅しのお言葉をいただいた。 それでもサンチェス首相はクールさを保ち、5%を受け入れないという主張を変えなかった。

一方、スペインのマドリッドでは、「第三次世界大戦を今すぐ止めろ!」と 軍事費支出に熱中するEU とNATO に怒った市民が抗議デモを行った。スペイン市民はNATO が提案した 5 %の国防費引き上げに対し、再軍備はヨーロッパを第三次世界大戦に引きずり込むと抗議した。

再軍備と軍国化に反対(Contra El Rearme Y La Militarización) のバナーを掲げてマドリッドを行進するデモ参加者 〈リンク: https://www.youtube.com/watch?v=Kx0I6mfpbZ0

再軍備と軍国化に反対(Contra El Rearme Y La Militarización) のバナーを掲げてマドリッドを行進するデモ参加者 〈リンク: https://www.youtube.com/watch?v=Kx0I6mfpbZ0軍事強化に対するヨーロッパ市民の反応

NATO首脳会議でスペインのサンチェス首相が主張したことは尤もである。 スペインだけでなく、どの国にとっても、軍備予算の大幅な増加が、国民にとって重要である医療や教育などの社会保障予算の大幅な削減を強いられることになるのは瞭然としている。

それでなくても、今、ヨーロッパ市民は物価・エネルギーコストの高騰、低賃金、雇用減少、医療制度の崩壊など、様々な悩みを抱えているのである。

にもかかわらず、各国のリーダーは、そうした国内問題はそっちのけで、明けても暮れても「軍備、軍備!」と叫んでいるのが今日のヨーロッパなのである。

こうした、NATOのエリートたちが熱狂的に唱える再軍備というものをヨーロッパ市民はどのように受けとめているのか?

ECFR(European Council Foreign Relations)の世論調査によると、軍備予算引き上げの支持率は:ポーランドでは70%、デンマークで70%、英国が57%と高く、ドイツ、フランス、スペインでは45%の支持率、イタリアでは17%となっている、という。

しかし現実的に言って、多くのヨーロッパ市民は、まだ、ーメインストリームメディアの好戦的な報道に振り回されているのか ー、いかに国の軍備支出の増加が自分たちに深刻な影響をもたらしていくことになるのか、考えていないようである。 もしかしたら彼らは、そのような望ましくない事態に直面するまで、軍備強化を支持していくのかもしれない。

以上

* * * * * * * * * *

〈*註1〉国際法:国連憲章 第1章・第2条 には

『3. すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。

4. すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。』

とある。〈Source: https://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/ 〉

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔eye5986:2507610〕