はじめに

〈2025年5月9日、NATOマルク・ルッテNATO事務総長と会うメルツ首相 (NATO / Flickr / CC BY-NC-ND 2.0)〉

ヨーロッパでもそうだが、ドイツではエリートたちが、メインストリームメディアの協力を得て、反ロシア(ルソフォビア)イデオロギーを売りまくっている。

例えば:

ヴァーデフール外務大臣は「ロシアは常にドイツの敵であり、敵でありつづける」と述べ、カルステン・ブロイアー独連邦軍総監は「ロシアは2029年以降、NATOに対してより大規模な攻撃を行う能力を持つようになる可能性がある」と主張した。さらに、メルツ首相は「我々は戦争状態にあるわけではないが、もはや平和状態にもない」と発言している。

なぜロシアが敵国であるのか、なぜロシアが2029年以降にはNATOを攻撃する可能性があると言うのか? ヴァーデフール外務大臣もブロイアー独連邦軍総監も自分たちの主張を裏付ける証拠を提示していない。「もはやドイツは平和状態にない」と述べるメルツ首相は、ロシアとの和平交渉を頑なに拒み、「ウクライナを支援するのだ」と、国民の”血税”を 武器供与やら腐敗したウクライナ政権のために費やし、物価高騰、失業者増加、企業倒産の増加などの国内重大問題は放ったらかしで、明けても暮れても軍備強化の話ばかりしている。

ピストリウス国防相によると、2025年度には国防省のために860億ユーロ以上の予算が計上されており、これは過去最高の予算額であるという。2026年は、軍事資材に 1080 億ユーロの予算が計上されており、2029 年には 1530 億ユーロに達する見通しとのこと。クリングバイル財務大臣 (SPD) は、2027 年から 2029 年にかけて 1720 億ユーロ以上の財政赤字が発生すると発表した。

この大胆な(?)国防費増額行為には、2025年3月18日にドイツ連邦議会が「防衛費を債務規則の適用除外にすること」を可決し、ドイツは再軍備のための大規模投資が可能となったことがメインファクターとなっていることに間違いはない。

しかし、その反面、メルツ首相は、ノルトライン・ヴェストファーレン州での演説で「我々には、もはやドイツの社会福祉制度を維持していく財政的余裕がない。苦痛を伴う決断だが、社会支出を大幅に削減しなければならない」と述べている。簡単に言えば、メルツ首相は軍事費のためには気の遠くなるような膨大な赤字を出しても構わないけれど、国民のための社会支出にはケチケチして削りに削っていくと言うのだ。

しかし、このような不当性に対して怒りを覚えるドイツ市民があまりにも少なすぎるのが今日のドイツの状況である。

《羊のような服従性ーsheeplike submissiveness》

『国の民衆が羊で、その国の羊飼いが彼らを誤導する国を憐れめ(仮訳)

Pity the nation whose people are sheep

And whose shepherds mislead them.

〈Lawrence Ferlinghetti 作 “Pity the Nation“から〉』

数ヶ月前にドイツで講演旅行をしてきた、元CIA分析官のレイ・マクガヴァーン氏〈註〉がドイツ人ついての印象を 次のように語っている:

「ドイツ人は真実を十分に摂取していない。 それは、メインストリーム・メディアが 『どのような情報を流すのか』をコントロールしているからだ。戦後80年経った今も、ドイツ人は自分たちのために決断を下すことができないでいる。彼らには羊のような服従性 (sheeplike submissiveness)”がある」と。

〈註〉レイ・マクガバン (Ray McGovern )氏について:(1939年8月25日生まれ)

アメリカの政治活動家であり元中央情報局(CIA)職員。1963年から1990年までCIAの分析官を務め、1980年代には国家情報評価の議長を務め、大統領日次報告書の作成に携わった。退職時に情報功労勲章を受章したが、2006年にCIAの拷問関与に抗議して勲章を返還した。 Source: Wikipedia

– – – – – – – – – –

《パトリック・ローレンス著:服従の文化 》

さて今回、抄訳してご紹介させていただく 米国のジャーナリストであるパトリック・ローレンス氏が著された論評「服従の文化 (A Culture of Submission)」も、そのタイトル通り、 ”服従”というものに関連したものである。ローレンス氏は「服従の文化」についてこう説明している:

『戦後のドイツや日本は、戦勝国の冷戦イデオロギーの要請に従うようになり、これが2つの海洋を越えて、私が長い間「服従の文化」と呼んできたものを生み出すことになった。……. 民主化する振りをして、服従を促進する:これが戦勝国による真の戦後プロジェクトであった。……』

論評は戦後のドイツにおける服従の文化を主題にしたものだが、日本の方々にとっても共感できる興味深い内容なのではないかと思う。

原文(英語)へのリンク:https://consortiumnews.com/2025/05/01/patrick-lawrence-a-culture-of-submission/

パトリック・ローレンス氏について:

パトリック・ローレンス (Patrick Lawrence) 氏は、主にインターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙の海外特派員として長年活躍し、コラムニスト、エッセイスト、講演者、そして著述家でもある。もっとも最近の著書は Journalists and Their Shadows である。その他の著書に Time No Longer: Americans After the American Century がある。

* * * * * * * *

パトリック・ローレンス著:服従の文化 (A Culture of Submission)

2025年5月1日

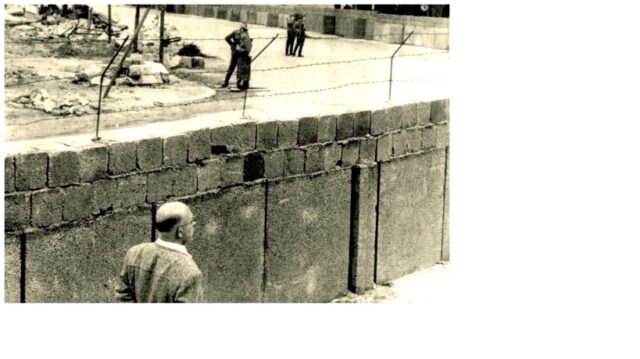

ベルリンの壁 – 1961年 (Wikimedia Commons, Public domain)

1949年に鉄のカーテンがドイツを二分し、米国が国の冷戦再建を指揮した後、それは地図上だけでなく精神的にも一種の切断となった。

2022年2月7日、オラフ・ショルツ独首相が大統領執務室での内談を終えた後、ジョー・バイデン大統領の隣に立って記者会見に臨んだ、あの特異な瞬間に、簡単に立ち戻ってみよう。

ショルツとバイデンの共同記者会見(2022年2月7日、ホワイトハウス・イースト・ルーム)(White House /Adam Schultz)

このときバイデン大統領は、「もしロシア軍がウクライナ領内に侵入したなら ー このとき、すでに彼は、ロシア軍にはウクライナ領内に侵入する以外に選択肢はないであろうと確信していた ー 、『そうなったら、ノルト・ストリームIIは、もはや存在しなくなるだろう。 我々はそれに終止符を打つのだ』と宣言した。

この出来事を記録したビデオを見てみよう。 我々は、この二人の姿に何を見いだすだろうか? 彼らの態度、仕草、表情、それぞれが言ったこと、言葉に出さなかったことを熟考し、そこから何を読み取ることができるか考えてみよう。私は〈訳註:戦後〉77年の歴史を読み取った。

バイデンという人物は、平然と事もなげに、隣に立っている男性〈訳註:ショルツ〉が代表する国の高価な産業資産を破壊する意図を表明している。 我々は、バイデンが親密な同盟国の利益、そして事実、主権に無関心であることを全面的にさらけ出した時の彼の完璧な落ち着きぶり、突き放すような素っ気ない手振りに気づく。

私はつい最近まで、バイデンがショルツとともに立ったときに示した驚くべき粗雑さは、バイデンの政治家としてのキャリア全体を特色づけてきた武骨さのせいだと考えてきた。しかし、私は今、この特別な出来事以前に起こった全ての事象に鑑みて考えてみると、それを判断する別の方法があると思索している:何十年にもわたる大西洋同盟内での威圧的な支配の後、バイデンは、もはや米国の覇権主義的特権を隠す必要はないと考えたのである。

実際、上にリンクしたC-SPANの録画の中に、我々は、この生々しい権力を行使することに悪意あるプライドをかける男の顔を見るのだ。

ショルツの方は、外交上の儀礼にしたがって ー 別の演台に立ったまま、バイデンの発言に対して何も言わなかった。彼の ー ショルツの ー 態度からは、驚きも怒りも感じられない。 彼は、むしろ、忍従的で、不安な面持ちで、ぼんやりと後悔し、力なく服従しているように見える。

彼の顔からは、指揮官の悪意に満ちた戦闘計画を受け入れたばかりの兵士の不安が読み取れる。私の推測では、彼はまた、ベルリンに戻った際に、一体自分は政権やドイツ人に何を言ったらよいものかと思案していたのではないだろうか。

大西洋外交の史録上、唯一無二の、あるいはほとんど唯一無二と言ってよい、非常に意味深長と見なされるこの出来事を理解する最善の方法は、その時点から過去を振り返り、次にそこから前方に目を向けることである。

1980年代初頭のドイツ ー ヘルメット・シュミットのドイツ ー と、オラフ・ショルツのドイツ ー 40年後に米国とともに壇上に立ったとき、かなり縮こまっていたドイツとの間には、なんと長い年月の隔たりがあったことだろうか。

ヴィリー・ブラントの東方外交 (Ostpolitik)の支持者である社会民主党のシュミットは、米国の冷戦の規律を押し付けようとしたロナルド・レーガン大統領の辛辣な試みに対して、ドイツの利益を守るために、他のヨーロッパ諸国とともに立ち上がった。

まったく別の類の社会民主党員であるショルツは、ドイツの主権が問題となっていたときであったにもかかわらず、バイデンに対してドイツを擁護しようとはしなかった。

どうしてドイツはこのようになったのか? 私は、鉄のカーテンが長い間分断していたこの街で何日か取材し、さらにドイツのほかの場所で取材を重ねるうちに、冷戦と冷戦後の政治は、それ自体でこの問いに対する答えを与えてくれないのだと確信するようになった。

いや、何十年も特派員として働いていた間に、たびたび感じたことだ。 それは、政治と歴史を理解するためには、〈訳註:その国の人々の〉心理と文化に全面的に頼らなければならないということだ。後者〈訳註:文化〉は多少、前者〈訳註:心理〉の表れである。

戦後の占領地域

1945年6月5日、ベルリンにて 各占領軍の最高司令官:バーナード・モンゴメリー、ドワイト・D・アイゼンハワー、ゲオルギー・ジューコフ、ジャン・ド・ラトル・ド・タッシニー [パブリックドメイン]

1945年に征服した国々に対する連合国の計画は、短期間ではあるが米国の計画に相応し、決して野心に欠けるものではなかった。 第3帝国(ナチス国家)の崩壊から数ヶ月後のポツダム会談で、チャーチル、トルーマン、スターリンはドイツを4つの占領地域に分割した:英国、フランス、米国、ソ連がそれぞれ1地域ずつを管理することになった。

ベルリンはソ連圏にあったが、同様に分割された。 ナチスが征服した土地から何百万人というドイツ人移住者が本国へ送還されなければならなかった ー それは、今となっては決して語られることのない苦悩に満ちた、厄介な仕事であった。

非ナチ化計画は直ちに開始され、ドイツ軍は解体されることになっていた。しかし、戦時中のモスクワとの同盟関係が、トルーマン政権が扇動することを主張した冷戦へと移行したため、これら2つの目標は、控えめに言っても、複雑なものとなった。

しかし、第3帝国〈Drittes Reich〉を別の種類の国につくり直すということは、大望から傲慢の方向へと傾いたドイツ人の心に関することであった。これは心理的な作戦だったが、それ以後、その規模と重大さに匹敵するようなものはなかったであろう。

1945年以降の日本だけが、それと同様なことを経験した。 この計画は当初、フランクリン・ルーズベルト系のニューディーラーたちによって形づくられ、実行された。冷戦イデオロギーの信奉者たちが、1940年代末から1950年代初頭にかけての反共産主義の厳しさの方を選び、高い理想〈訳註:民主化・非軍事化〉を放棄するまでに1、2年かかった。日本人は、抑制された辛さがなかったわけではないが、これを「逆コース」〈*訳註1〉と呼んでいる。

ドイツ人がそれを何と呼ぶかは知らないが、戦後における方向大転換は同じようなものだった。プロジェクトはどちらの海洋〈訳註:大西洋および太平洋〉を越えても同じだったのである。 それは、正統派の歴史家たちがこの時代を喧伝するような、民主主義の純然たる実験、ボトムアップの試みをつくり出すためではなかったのである。それは、ドイツと日本を冷戦の兵士として参加させることだったのだ。

民主化とは単なる口実であり、民主主義はその定義からして、どの国からも輸出されず、他の国からも輸入されることはできないものである。このように、これら2国は、冷戦中にワシントンが他の多くの場所で適用したテンプレートであった。

民主化する振りをして、服従を促進する:これが真の戦後プロジェクトだったのである。

別の言い方をすれば、戦後数十年の間にドイツと日本が自分たちの国を民主主義にしたのは、米国の影響によるものではなく、米国の影響にもかかわらず、ということである。

米国の占領地域では、内外の軍服管理者たちがあらゆる種類の情報を統制した。 すべての新聞、雑誌、ラジオ放送局が閉鎖された。 米国人のジャーナリストたち (そのうちの幾人かは輝かしいキャリアへと進んだ)は、ドイツのメディアを新しい民主主義となるものに適したメディアにつくり変えるようにと命じられた。

マスメディアの再発明に伴うプロパガンダ・プログラムは、ー 反ソ連のメッセージングと調子を合わせて ー 再教育プロジェクトやラジオのトークショーから大量に配布されたビラに至るまで膨大なものであった。 この時期に関する文献を読むと、いかなる言葉も文字も、そしていかなる画像も、公式の監視から除外された企画のような印象を受けるのである。

戦後のドイツにおけるこの米国の影響力を断定することの重要性、もしくは、それ以来もたらされた影響力の重大性は誇張ではない。 占領軍の管理者たちが、情報宣伝活動や、米国の文化的成果物 ー映画、音楽、食べ物、社会的習俗など ー の輸入によって、 ドイツ人が何を考えるかを支配していたとすれば、ー 彼らは、ドイツ人がどのように物事を考えるか ー どのように世界やドイツ人自身について考えるのか ー を支配するようになったということである。

ソフト・パワーの威力は、当時、占領が2つの異なる文明間の対立ということになったため、日本においてより顕著であった。

日本人はアメリカ人から、ビリヤード、社交ダンス、ビッグバンドジャズ、ウォルト・ディズニー映画、マティーニの作り方、アメリカ人のようにクールさを装って振る舞うことを学んだ。

それはドイツにおいても同じであった、戦後のドイツ人は、ブルージーンズ、ハンバーガー、ビル・ヘイリー&ヒズ・コメッツ、ジョン・ウェイン、コカコーラの飲み方、その他数え切れないほどのものを発見した。

集団的な心理的拠点からの切り離し

もしドイツにおける戦後プロジェクトの本質を捉えようとするのであれば、「そのプロジェクトがもたらした永続的成果は、つくり変えられた意識であった」と私は言うだろう。

冷戦時代の数十年間、主流だった正統派の理論に、学会で”近代化理論”と呼ばれていたものがある。一言で言えば、近代化には西洋化が必要であるというものであった。

我々が”グローバル・サウス”と呼ぶ、新しく独立した国々にとって、もし自分たちの国を近代化したいのであれば、西洋人に従わねばならないということであった。 その数えきれないほどの結末、そのすべてが破壊的であるという点から見て、私はこれを過去80年間の最悪の過ちのひとつであったと思っている。

やっと今になって、非西洋諸国は、真の近代化は真に自分たちらしくなることから始まるのだ、ということを学んでいる。

1945年の敗戦後、ドイツは、ほぼ相似した過ちを犯した。 第一次世界大戦の惨禍と第二次世界大戦につながった残虐行為を越えて前進するということは、最終的に、徹底的に近代化することを意味した。

それは民主化を意味した。 そして民主化とはアメリカ化することを意味した。

アメリカが、この有害な誤謬を世界に押し付けるということは間違いない。 20世紀初頭のウィルソン主義者たち〈*訳註2〉以来、彼らはそうしてきた。 このケースを単純化したくはないが、少なくとも戦後ドイツが陥った罠は、このようなものであった。

この数ヶ月、様々なドイツ人の友人が会話の中で語ったように、国民の意識を変えようとすることは、暗黙の傲慢さを超えた、非常に危険な試みであるということだ。 それは、人々のアイデンティティ、すなわち自分たちが何者であるかという最も基本的な理解を弄り回すことなのだ。

このような集団的な心理的拠点からの切り離しが危険であるということは ーとくに戦前・戦中の行為のために、罪悪感を背負う人々の間において ー 私には明らかである。

ドイツや日本のような場合は、戦後世界の状況がその結果を決定づけたように私には思える。敗戦から戦勝国の冷戦イデオロギーの要請に従うことへと移動することは、2つの海洋を越えて、私が長い間「服従の文化」と呼んできたものを生み出すことになった。

1949年、鉄のカーテンがドイツを二分し、アメリカ人が国の再建を指揮したとき、それは、地図上だけでなく精神的にも一種の切断であったということだ。

そして、私が思うに、ドイツもドイツ国民もこの阻害からまだ回復していないのである。これは、その中を〈訳註:その阻害の中を)行ったり来たりしながら注意を払う人であれば、誰にでも、明らかになることであると、私は述べているのである。

ドイツはこの4分の3世紀の間、自国自身ではなかった;ドイツ人は心理学的に言えば、いくらか、自己自身から切り離されて、縛られているのである。 私には常に強い性格のように見える人々にとって、それは異様な状態である。

遥か昔に、オスカー・ワイルド(Oscar Wilde)〈*訳註3〉が観察したあることが頭に浮かぶ。 ワイルドは、レディング刑務所で服役中に書いた有名な小冊子 “De Profundis 〈深淵から-仮訳〉“の中で〈*訳註4〉、「ほとんどの人間は他の人間である」と書いている。

ワイルドの心の中には、[控えめに言えば]まったく別のことがあったのだが、この驚くべき思考は、戦後のドイツ人について考えると、私には、完全に的を射ているよう思えるのだ。さらに、この一節はこう続く:「彼らの考えは他の人間の見解であり、彼らの生活は模倣であり、彼らの情熱は引用である」と。

3年前、バイデン米大統領が忽然と、これからまさにオラフ・ショルツ独首相を裏切って、侮辱しようとしているのだということを世界に宣言している間、ショルツがどんよりとした沈黙の中で立ち尽くしていたことを回想するとき、私はこの一節を思い浮かべるのだ。

その瞬間、ショルツは何者であったのか? それに対するもっとも説得力ある答えは「何者でもなかった」ということかもしれない。 あの記者会見の演壇においては、名目上、両者は対等なのだが、明らかにそうではなく、 ショルツは1945年後の服従の文化が肉体化されたものであったのだ。

ショルツは、1952年に占領が終わって以来、ワシントンを公式訪問したすべての日本の首相を私に思い起こさせた:ショルツのように、彼らは皆、自国に真の自分を残して、服従するためにやって来たのである。

今日のドイツにおいて見られる数少ない明るい点の中に、ー ここベルリンで、しかし、もっと顕著なのは、ここより東の旧ドイツ民主共和国(DDR)の村や町で、ードイツとその国民が、やがては自分たち自身に戻る道を見出すかもしれないという希望を、かすかだが感知できるということがある。

昨年の晩秋ポツダムで、ジャーナリスト/ドキュメンタリー作家であるディルク・ポールマンが、私と一緒に過ごした朝を締めくくるときに、こう言った:「我々はみんな、自分たちの国を探しているんだ」。 それは、彼が私に、いちばん分かってほしいことのように思えた。

ー抄訳終わり

* * * * * * * *

〈*訳註1〉逆コース(英語:reverse course): 戦後日本における、「日本の民主化・非軍事化」に逆行するとされた政治・経済・社会の動きの呼称。

〈*訳註2〉ウィルソン主義 [英語:Wilsonianism]: 外交政策に関する定見の一種。第28代アメリカ合衆国大統領米国大統領(1913-1921)であったウッドロー・ウィルソン(Woodrow Wilson)の考えや提案に由来する。彼は、第一次世界大戦を終結させ、世界平和を促進するための基礎として、1918年1月に「14か条の平和原則」を発表した。また、国際社会が戦争を回避し、敵対的な侵略を終わらせることを可能にするために、国際連盟を提唱した。ウィルソン主義は、リベラルな国際主義の一形態である。

ウィルソン主義の共通の原則には、次のようなものがある:

- 民族自決の重視

- 民主主義普及の提唱

- 資本主義普及の提唱

集団安全保障の支持、アメリカ孤立主義への(少なくとも部分的な)反対

[Source: Wikipedia]

〈*訳註3〉オスカー・ワイルド(Oscar Wilde – 1854年10月16日~1900年11月30日):アイルランド出身の作家、詩人、劇作家。1880年代を通じてさまざまな文体で執筆した後、1890年代初頭にはロンドンで最も人気があり影響力のある劇作家のひとりとなった。ほとんどの論者からヴィクトリア朝時代最大の劇作家と評価されている。多彩な文筆活動を行ったが、男色を咎められて収監され、出獄後、失意から回復しないままに没した。[Source: Wikipedia]

〈*訳註4〉De Profundis 〈深淵から-仮訳〉: オスカー・ワイルドがレディング刑務所に収監されている間に、友人で恋人のアルフレッド・「ボジー」・ダグラス卿*に宛てて書いた手紙。

*アルフレッド・”ボジー”・ダグラス卿 (Lord Alfred ”Bosie“ Douglas-1870年10月22日~1945年3月2日):イングランドの作家、詩人、翻訳家。 オスカー・ワイルドの同性の恋人として知られる。

[Source: Wikipedia]

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14467:251011〕