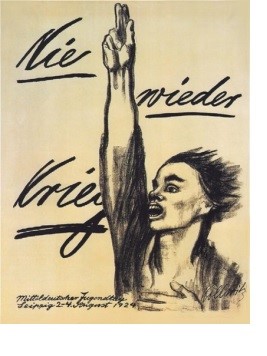

ケーテ・コルヴィッツ女史(1867ー1945) 作のポスター

”Nie wieder Krieg“- もう二度と戦争をやらない”

〈註〉1914年、第一次世界大戦の開戦一週間後にケーテ・コルヴィッツ女史の末息子・ペーターが戦死した。社会全体に開戦への熱気が高まる中で息子のハンスとペーターが兵士に志願した際、彼女は止めるどころか、むしろ後押ししてしまったこともあり、彼女は長い間、悲しみに苛まれた。 [Source: Wikipedia]

はじめに

2025年3月18日、ドイツ連邦議会は「防衛費を債務規則の適用除外にすること」を可決した。 これによって、ドイツは再軍備のための大規模投資が可能となった。この財政パッケージは「最大2,000億ユーロ=約32兆円の特別防衛費」と「総額5,000億ユーロ=約81兆円の特別インフラ基金」で構成され、インフラ基金の資金は鉄道や道路といった産業基盤の修復や強化にも投資されるため、間接的にドイツ軍や防衛産業の強化に繋がる、という。

そして4月9日、CDU、CSU、SPDの3党首が連立合意を発表した。これには、ドイツの労働人口に対する攻撃が数多く含まれている。さらに、今後の連合政権は、外交政策における対立にも焦点を当てている。モスクワは主敵として見なされ: ロシアは「我々の安全保障」に対する「最大かつ最も直接的な脅威」である、とされている。

この連立政権が樹立されるためには、この連立合意に、およそ30万人からなる社会民主党(SPD)の党員の50%以上が賛成することが必要である。

ちなみに、ドイツ独立系週刊新聞”junge Welt“の4月14日付の報道によると:

「SPDの青年部の間で、CDU、CSU、SPDの連立合意に反対する声が高まっている。バイエルン州とシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州の青年部は連立合意を拒否し、日曜日のハンデルスブラット紙とのインタビューで、党員投票での否決を求めている。これは火曜日に始まり、4月29日まで続く。ニーナ・ゲーディケ氏(ノルトライン=ヴェストファーレン州のSPD党首)は、CDU/CSUとSPDの計画は『私たちが承認できない方向に進んでいる』と同紙に語った。ニーダーザクセン州の社会民主党青年部リーダーのローニャ・レーマーヒルト氏は、『取引破棄』について語った。ベルリン社会民主党の若者たちが連立合意を拒否することはすでに明らかだ」とのことである。

いずれにしても、ロシアとの和平交渉を拒み、これまでショルツ首相がウクライナに供給することを拒んできた”タウルス空中発射巡航ミサイル”を「ウクライナに供給するのだ」と断言し、「ウクライナは、これでロシアを攻撃してよいのだ」と平然と述べ、戦争終結どころか戦争の拡大を煽り、「数年後にロシアはヨーロッパに侵攻してくるから、 ロシアとの戦争は不可避である」と国民を怯えさせ、「だから国は戦争に備えて軍事力を強化しなければならない。徴兵制度を復活させる可能性も強い」と国民を説得しようと努め、国民を悩ます物価高騰、不景気に対する政策などは全くなく、戦争経済政策でエンプティーな景気回復を試みようとする、メルツ氏を新首相として迎えるドイツ国民の将来は真っ暗で、暗雲でおおわれた悪夢のようになるとしか思えない。

ヒトラーユーゲンドの少年たち、1939年頃 Source: History Extra

さて今回は、米国のジャーナリストであるパトリック・ローレンス氏が著された論評「ヨーロッパの迷える者(The Lost Man of Europe)」を抄訳してご紹介させていただく。ローレンス氏が予測する、2月の連邦議会選挙を終え、メルツ氏を次期首相としてを迎えようとしているドイツの「今後」はきわめて悲観的である。また、ローレンス氏は、ドイツが米国に扇動されてウクライナでの代理戦争に巻き込まれたことは愚行であるとも断言している。ローレンス氏の言う”ヨーロッパの迷える者”とは、まさにドイツのことなのである。

原文(英語)へのリンク:https://consortiumnews.com/2025/04/08/patrick-lawrence-the-lost-man-of-europe/

パトリック・ローレンス氏について:

パトリック・ローレンス (Patrick Lawrence) 氏は、主にインターナショナル・ヘラルド・トリビューン紙の海外特派員として長年活躍し、コラムニスト、エッセイスト、講演者、そして著述家でもある。もっとも最近の著書は Journalists and Their Shadows である。その他の著書に Time No Longer: Americans After the American Century がある。

* * * * * * * * *

パトリック・ローレンス著:ヨーロッパの迷える者 (The Lost Man of Europe)

2025年4月8日

タイフーン戦闘機のコックピットに座るフリードリヒ・メルツ氏(CDU)(2024年6月20日、ロストック=ラーゲにて)[Source: junge Welt]

ドイツは、ヨーロッパ大陸の尊敬すべき社会民主主義の伝統を放棄して、改宗者のような熱狂ぶりで英語圏のネオリベラリズム(新自由主義)を取り入れることをはっきりと示している。

2月23日 ー 日曜日の晩、ドイツの国民選挙の結果が出た際 ー 洞察力に富んだこと、賢明なこと、ときには愚かなことなどー様々なことが語られたが、私にとってもっとも注意を引いたのは、連邦共和国の新首相となる人物の感嘆の言葉だった。

それは、出口調査 [正確であることが判明] が、保守派のドイツキリスト教民主同盟(CDU)が最大の得票率を占めたということを示したときだった:フリードリッヒ・メルツ氏は、「我々は勝利した」とベルリンの支持者たちの前で宣言したのである。

メルツ氏は考える前に発言する政治家の一人であり、誰もこの衝動的発言を選挙当夜の高揚した勝者の言葉としか受け取っていなかったようである。私はそうは思わなかった。

私には、メルツ氏の4つの言葉 [訳註:We have won it.ー我々は勝利した] が、危機にある国家を裏切っているように思えたのである: 混乱状態にある政治と経済、未来像をもたない指導者、蔓延する沈滞状態、8300万人のドイツ国民の間に深まる断裂 ー ドイツの無力さ、例えば、ドイツは自国自身と話すことができず、「我々は勝利した」と言うことが何を意味するのか理解することさえできないのだ。

器の小さいメルツ氏の言う「我々」とは、彼が率いるCDUとその長年のパートナーであるキリスト教社会同盟(CSU)のことである。 だが、この勝利の観念は、単に国の指導者としてだけではなく、ヨーロッパの指導者として称される人物にとって、どれだけ狭いものであるのか?

CDU/CSUが得た得票率は29%にも満たず、新連立政権を樹立するのにやっと十分というものだった。つまり、ドイツの有権者の残りの71%は何も勝ち得るものがなかったということである。

次期首相の ”我々”は ー メルツ氏と彼の連立パートナーが連邦共和国をどこに導こうとしているのかということを考えー ドイツだけでなく西側諸国の全ての人々に警告すべきである。

彼らは、メルツ氏が正式に就任する前から、彼らのラディカルな計画を明らかにしている。それは、迅速で急進的な再軍備に賛同し、ヨーロッパで最も進んだ社会民主主義を解体することである。 ー ドイツの歴史を考慮すれば、それだけで、ショッキングなことである。ー そして、冷戦時代の危険極まりない敵対関係へと回帰することなのである。

この転換の速さには誰もが驚いているようだ。4月1日・月曜日、ドイツ連邦軍はリトアニアに装甲旅団の駐留を開始した。 第二次世界大戦後、ドイツ軍が初めて海外に長期派遣されたのである。

私がこのシリーズを通して引用する歴史は、亡霊のように絶えず、この変わりやすい時につきまとうものである。

戦後の共和制に、大西洋両岸〈訳註:ヨーロッパと米国〉の世界が新たな方向を示し、ー 簡潔に表現すると ー 西側諸国がもっとヒューマニスト的な、あるいは人間性ある民主主義の形態を開拓していくかもしれないと期待した人々は多い。

1960年代、コンラート・アデナウアー独首相の下で経済大臣を務めていたルートヴィヒ・エアハルト氏は、社会的市場経済[独語:soziale Marktwirtschaft、英語:social market economy]を形成した。社会的市場経済は、当時米国が世界に押し付けていた自由市場原理主義とはかなり異なるモデルであった。

それは、労働組合を強力なものにし、労働者に企業の取締役会の議席を与えるなどして、ヨーロッパの社会民主主義の伝統がついに資本主義の行き過ぎを抑えるかもしれないという考えを促した。

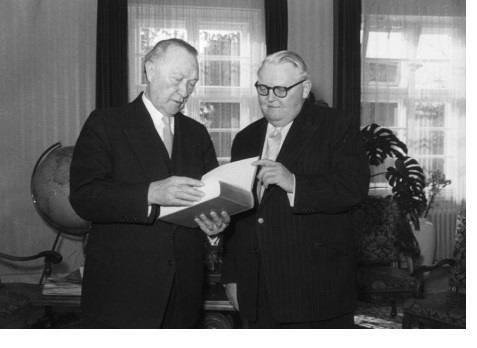

1956年1月5日、エアハルト経済大臣から誕生日プレゼントとして贈られた本を興味深そうに見るアデナウアー首相 (Bundesarchiv/Wikimedia Commons/ CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de)

東方外交 (Ostpolitik)

1960年代後半、社会民主党の外相であり、後に首相に就任したヴィリー・ブラント氏は、かねてから高く評価されていた東方外交/オストポリティーク ー 東欧諸国やソ連に対して連邦共和国を 開放する政策 ー を打ち出した。

これは、ワシントンの冷戦の二元論に対する拒否であっただけでなく、それ以上に、一世紀にわたってドイツの歴史に傷跡を残してきた反ロシア感情に対する決定的な返答であった。

今、この歴史を知ることは、この2月の選挙が、つい最近まではヨーロッパの最も強力な国であった国の枠をはるかに超えた、かなり重大な敗北であったということを認識することである。

フリードリッヒ・メルツ氏とその連立パートナーは、ー かつては庇護してきた伝統を臆病に否定した社会民主党(SPD)を含むが ー 連邦共和国の過去よりもはるかに多くのものを放棄した。

ヨーロッパ大陸がより秩序ある世界への先導者としての役割を果たすかもしれないという希望をいだいていた人は、今、ある意味で途方に暮れ、さまよえる西側諸国が陥ってしまった衰退の連鎖から抜け出す道を見いだすであろうと望める理由がひとつ減ってしまった状況におかれている。

1970年、エアフルトで、ブラント西独首相(左)と東独のヴィリー・シュトフ閣僚評議会議長(右)が初めて会う。冷戦緩和の初期第一歩だった。(Bundesarchiv, CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

メルツ氏は矛盾を抱えた人物であり、このことは明らかに、メルツ氏をドイツや西側諸国の中道政治家たちの間で目立った存在にはしていない。今、彼は、ドイツ国民の絶望的に矛盾した指導者として注目されていくことになるであろう。

彼のもっとも緊急な国内における責任は、不運な前任者オラフ・ショルツ氏が率いた新自由主義者連合によって破綻に追い込まれそうになっている経済を再生させることである。この災難が展開される間、席につきたまえ 〈訳註:読者の皆さん、この災難が展開される様子を席にすわって観てください、との意〉。

メルツ氏は激しいロシア嫌いである ー 彼は戦後のどの政治家よりもその傾向が強いと、私は聞いている。 ー そして、ウクライナでの戦争に対するドイツの支援を拡大することに深く関与している。

しかし、ドイツ経済を復活させるには、ドイツが、明らかにエネルギー面だけでなく、ロシアとの濃密で完全に平常な相互依存関係を復活させることを決意しない限り、まったく不可能である。

何兆ユーロという国家軍事力を築くという手段に訴えるのは、言葉で表せない政治的絶望行為である: それが、景気刺激策としてどの程度まで成功するかは、それ[国家軍事力建設]が、ドイツの社会民主主義をどこまで破壊するかということであり、同時に ー 見逃せないのは ー 政府に莫大な負債を負わせるということである。

米国に扇動されたウクライナでの代理戦争の愚行については、メルツ新政権がキエフの腐敗しナチス化した政権への継続的支援 ー 財政的支援、軍事的支援、政治的支援、外交的支援 ー を約束する度に、多くのドイツ市民が”疎外されている”と感じることになるだろう。

変わることができない

ドイツの苦境は西側諸国の苦境であり、単にもっと際やかに浮き彫りされたものにすぎない: ドイツは変わらなければならないし、新たな方向を見つけなければならない ー ドイツの有権者はこれらのことを求めているのだ ー しかし、現在構成されたリーダーシップ〈訳註:指導者層〉ではドイツを変えることができない。

行き詰まった立ち泳ぎ状態にあるドイツは、西側列強の中では間違いなく特異な存在である。喩えるなら ➛ ”止まることのない中道主義者たちのシーソー・ゲーム ”は、もはや回避策として通用しないのだ。 国は、衰退の一途をたどることを避けるためには、そのようなことをしている暇なんて、とにかくないのだ。

2月の選挙では、かなり多数のドイツ有権者が、ある政党から別の政党に移った。ー この現象は「有権者の移動」と呼ばれる。

社会民主党(SPD)を見放した有権者の大半は ー これには、SPDの支持率低下が示すように、非常に多くの有権者がいた ー CDU/CSU (後者-CSUは保守的でカトリックのバイエルン地方に根ざす)か、あるいは信じられないかもしれないが ー 長年統治してきた社会民主党の強敵である右翼ポピュリストのドイツのための選択肢(AfD)に流れたのである。

選挙当夜の実況放送員・フローリアン・レッツァー氏が言及した分析によると、さらに奇妙なことが起きている:

「事実、かつてのCDU/CSU投票者の多くがAfDに鞍替えした。しかし不思議なことに、(かつてのCDU/CSU投票者は)左翼党 ( Die Linke)やBSW(左派ポピュリストのザーラ・ヴァ–ゲンクネヒト同盟)にも鞍替えしたのだ。左翼党は得票をかなり増やしたが、かつての左翼党投票者がAfDに鞍替えした度合いはもっと低く、BSWに鞍替えした度合いはもっと高かった。」

今や馬鹿げたグリーンとなった緑の党 (Die Grünen)についてはー 2月23日の選挙では、社会民主党(SPD)と共に大敗を喫した ー 彼らは左翼党に有権者を明け渡した。また、十分予想できる動きだったがAfDにも有権者をとられている。

この読解不可能な〈訳註:投票行動の〉パターンは、絶望の共有以外の何ものでもないと見なすことができると言えるだろう。そして今、見てほしい。 メルツ氏が社会民主党と連立を組もうとしていることは、ドイツの有権者がたった今〈訳註:選挙で〉語ったことに対して途方もなく無関心であるということを暴露している。

しかし、私の読みでは、これはドイツの支配エリートたちの間における恐れの要素として理解する方がよいということになる。 SPDは連邦議会でAfDより30議席少ない3位に転落した。しかし、現在ドイツの第2党であるAfDは、ドイツの新自由主義の中道主義者が取り除きそうにない反民主主義的な「防火壁 (Firewall)」〈*訳註1〉によって政権からブロックされることになる。

正味の話は:昨年秋に崩壊した政権は、社会民主党が中心となった名目上は中道左派の連合であったが、現在は、社会民主党を含むことがほぼ確実である、中道右派のキリスト教民主同盟が率いる新自由主義政党の連合が政権を引き継ぐことになる。

これは、2021年まで統治してきた、きわめて不人気であった連盟[連立政権]をそのまま再現させることになる。トゥイードルダムとトゥイードルディー〈*訳註2〉の欧州版が、これだけすっきりと見えたことはない。

2月の選挙のずっと以前、無能な新自由主義の指導者層が、完全なイデオロギー熱狂のために、無謀にも経済に損害を与えたことがすでに明らかになっていたとき、さまざまな論評者が連邦共和国をヨーロッパの病人と呼ぶようになった。

さて我々は、そのような飽き飽きした決まり文句を使わないで、ドイツは、ヨーロッパの迷える者と呼んだ方がよいだろう。

ドイツの著名なジャーナリストであり著述家でもあるパトリック・バーブ (Patrik Baab)氏は、彼の判断には信憑性があることを示した人物である、ー 付け加えて言えばー選挙当夜においてである:

「今夜、ドイツ人は停滞を選んだのではなく、衰退を選んだ。 国民は自らを破滅へと導いているのだ。 我々は同じことを繰り返すだろう。 ヨーロッパのエリートたちの戦争政策は継続されることになる。 経済衰退は続くであろう。なぜなら、経済を復活させるには、安価なエネルギー、すなわちロシアとの良好な関係が必要だからだ。今のところ、それに変化はないだろう…….」

パトリックの簡潔な見解に付け加えれば、ドイツ人がどれほど没落に向かって進んでいるにしても、私はこの国の動かない新自由主義の中道主義者がこの列の先頭にいると見ている。

戦後のドイツは間違いなく、(私は、ためらいなく、この議論をする)19世紀のヨーロッパ大陸政治の激動に端を発した、ードイツの場合は ー キリスト教の社会的教義で調整された、社会民主主義的エートスに対するヨーロッパの重大な関与の象徴であった。

フランスとドイツは、それぞれ異なった形で、ヨーロッパ人が英米の自由主義、我々がその末裔と呼ぶ新自由主義から距離を置いていることを明確に表現していた。

今や、ドイツは、ヨーロッパ大陸の尊敬すべき社会民主主義の伝統を放棄して、改宗者のような熱狂ぶりで、英語圏が西側世界を重荷となって苦しめてきた新自由主義を取り入れていることを明らかに示している。

新自由主義イデオロギーは、いつ、なぜ、どのようにしてイギリス海峡を渡ったのか ?ーもしくは、(この可能性の方が高いが)大西洋を渡ったのか?私は経済史専門家ではないが、冷戦後の最初の10年間、米国の勝利主義が暴走していたときに、このイデオロギーの移動を察知したことを思い出す。

言うまでもなく、今世紀の金融危機は、我々がオーステリアンズ [Austeriansー緊縮派(仮訳)]〈*訳註3〉と呼ぶヨーロッパ大陸の新自由主義のエリートたちのイデオロギーが政策に転換されたときに、彼らの地位を確固たるものにした。

ー抄訳おわりー

以上

* * * * * * * *

〈*訳註1〉

防火壁ーFirewall:これは、ドイツにおける「極右に対する防火壁」という概念。この概念は、市民社会や政界における戦略的アプローチであり、政治的要求であり、主流政党とAfDのような極右政党との間の活動力に焦点を当てている。この概念の主な目的は、主流政党が反民主主義的な要素を支持することを防ぎ、極右イデオロギーとの連携や極右イデオロギーへの接近を阻止することであり、その代わりにこれらの政党との非協力政策を提唱している。 [Source:Wikipedia]

〈*訳註2〉

トゥイードルダムとトゥイードルディー:マザーグースの一つとしても知られているイギリスの童謡。兄弟らしき二人の人物がおもちゃのがらがらをめぐって争うという滑稽な内容の短い歌で、今日でも「トゥイードルダムとトゥイードルディー」は互いに相争いながらも実際にはよく似ている二人の人物を指す言葉として用いられている。

[Source:Wikipedia]

〈*訳註3〉

オーステリアンズ[Austeriansー緊縮派(仮訳)]:政府が赤字状態にあるのは常に悪いことであり、政府が赤字に陥ったら直ちに緊縮財政政策を採らなければならないと考える人々。 [Source: Collins English Dictionary]

CNBCの2013年5月1日付の記事は、「金融大暴落以来、経済界は成長促進のための緊縮財政を支持する派と、経済活性化のための国家支出増を支持する派にはっきりと分かれるようになった」と述べている。[Source: CNBC]

さらに、ノーベル経済学賞受賞者であるポール・クルーグマン氏は次のように述べている:「保守派は、負債や赤字の危険性を、福祉国家を叩いたり給付削減を正当化するための棍棒として使いたがる」。[Source:The austerity delusion ]

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔eye5943:250423〕