7月4日早朝、2年ぶりに降り立ったシャルル・ドゴール空港は肌寒く、機内用に持ってきたフリースを着込んだままタクシーに乗り込んだ。その数日前は地中海が熱波ドームに覆われ、スペインのアンダルシア地方で史上最高の46度を記録し、パリも連日40度に近い酷暑に襲われ、熱中症の死者が出ていたはずだ。

なのにそのパリが寒い!着いた日から帰る日まで1週間、気温は20度台だが乾燥しているため体感温度は15、16度という日が続いた。街中で見かけるパリジャンは防寒着を着込んで足早に歩き、まるで晩秋の装いだ。アルジェリア出身のタクシーの運転手は「夏は去り、早くも冬が訪れた」とヴェルレーヌの詩を朗読するように叫んだ。

◾️革命歌と労働歌の大合唱

今回のパリ行きの目的は月刊紙ル・モンド・ディプロマティーク(ディプロ)のパリ本社で開催された国際会議への参加だ。日本語版を含め世界各国の20近いエディションのジャーナリストらが集まった。4日夜はシャンパーニュを浴びるほど飲む前夜祭(アペロ)。パリは暑いと思い、短パンとT シャツしか持っていかなかったことから、滞在先のお宅でセーターや厚手のジャンパーを借りてパリ本社へ向かった。アペロではハンガリー版、イラン版、トルコ版、フィンランド版、韓国版の記者らと懇談。フランス外務省の官僚も参加しており、ディプロの影響力の強さを実感した。

翌5日の本会議ではトランプ現象の影響、国防費増大、パレスチナ問題などのほか、各国が抱える課題について議論を交わした。EUが打ち出した「欧州再軍備計画」については「ロシア脅威論」をめぐる欧州内での温度差が明らかになったことから、あたかも「欧州戦争」前夜を感じさせる激しい議論が戦わされた。「欧州」と一括りに報道することしかできない「国際感覚ゼロ」の日本メディアのクソ報道を思い出しながら苦笑するしかなかった。

その夜、パンテオン近くのレストランで開催された晩餐会では、毎回恒例のシャンソン大会が始まった。国際版担当のアンヌ=セシル・ロベールが小さな鍋をスプーンで叩きながらテーブルを回り、「みんな歌おう!」と催促する。まずはみんなでお決まりの「インターナショナル」の大合唱が始まる。各国エディションによる伝統歌が続き、ソヴィエト連邦の国歌まで登場! イタリアの反ファシズムの革命歌「ベラチャオ」では参加者のほとんどが総立ちになり、「チャオベラ、チャオベラ、チャオチャイチャオ🎵」と大声で歌いまくった。

日本語版も負けてはいられない。近くの席にいたパリ本社法務担当のブルーノに「一緒に歌おう!」と持ちかけ、「さくらんぼの実る頃」をフランス語で歌う。これに反応したレストランお抱えのシャンソン歌手がギターを抱えて現れ、「もう一度、一緒に歌おう!」と催促する。今度はギターの演奏付きでしっかり歌詞を追いながら歌うことができた。歌い終わった後、思わず「Vive la Commune!」(コミューン、万歳)と叫ぶと、会場全体が大盛り上がりになり「Vive la Commune!」の渦に包まれた。 (写真1)

「さくらんぼの実る頃」を作詞したジャン=バティスト・クレマンはコミュニストで1871年のパリコミューンに参加し、元々は恋の歌だったのをパリ・コミューンの追悼歌に変えた。フランスでは「パリ・コミューン」という言葉はない。「la Communne」としか言わない。市民が蜂起したのはパリだけではないからだ。マルセイユ、リヨン、リモージュ、グルノーブルなどでも市民が立ち上がった。マルセイユではコミューン委員会が立て篭もった役場にヴェルサイユ「政府軍」が海上の戦艦から砲撃を加え、コミューン崩壊後には中心メンバーのG・クレミューを、「巌窟王」で有名なイフ島で銃殺している。

とにかく、この歌はフランス左派にとって「インターナショナル」とともに大切な歌なのだ。実はインターナショナルの方もパリ・コミューンに参加したウジェーヌ・ポティエが亡命先の英国で作った歌だ。革命的な市民蜂起と自治政府樹立という歴史上の大事件であるパリ・コミューンを介して左派にとって重要な歌が生まれていた。なんとも不思議な縁を感じる。

◾️藤村とヘミングウェイ

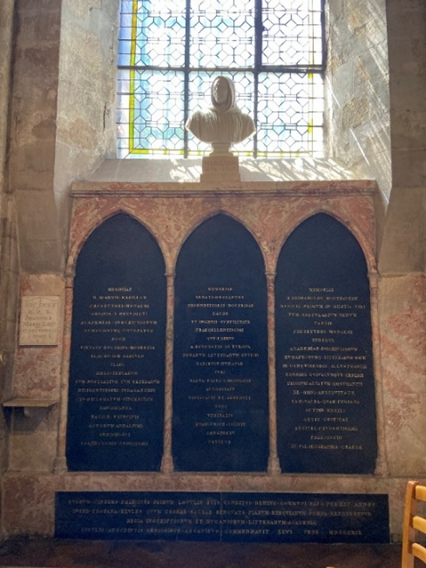

その数日後、アソシエーションだるま舎の平山さんを連れてペール=ラシェーズ墓地へ向かう。エディット・ピアフが生まれたパリ東部の貧民街ベルヴィルに近いこの墓地はパリ・コミューン最後の激戦地となった場所だ。墓地内にある「連盟兵の壁」(写真2)の前で100〜200人の戦士が銃殺されている。「さくらんぼの実る頃」を作詞したクレマンはこの壁の真向かいに眠っている。

平山さんは、晩年になって「夜明け前」と「東方の門」という小説を書いた島崎藤村を通して日本の近代ナショナリズムと向き合う小説を書いている。藤村は100年以上前に、河上肇らをここに連れてきたという。藤村とパリ・コミューン。実は「夜明け前」に出てくる農民兵はパリ・コミューンの蜂起軍、維新政府軍はベルサイユ「政府軍」を模して描いているなどパリ・コミューンのエピソードが散りばめられているという説もある(梅本浩志『島崎藤村とパリ・コミューン』社会評論社)。

藤村は第一次大戦中の1910年代に4年間、パリに滞在した。ポール・ロワイヤル通りの天文台に近い下宿に住み、リュクサンブール公園を歩いた。公園の南端にあるカフェ「ラ・クロズリー・デ・リラ」は藤村のお気に入りで毎日のように通ったそうだ。それから10年後には、まだ無名だったヘミングウェイがリュクサンブール公園を歩き、このカフェで短編小説を書いた。

F・スコット・フィッツジェラルドに出版社を紹介され、ようやく短編集が世に出るようになってから、初めて取り組んだ長編小説『日はまた昇る』もここで書いた。ドル高の影響で安上がりなパリで遊び呆けるバブリーな若者たちの実態をスペインの闘牛を通して描いたこの作品はこのカフェで生まれた。ヘミングウェイはようやく作家として知られるようになったが、それまで不遇だった彼を支えてきた年上のパートナーと離婚し、手切れ金として小説印税を彼女に渡したことはよく知られている。

◾️デカルトの墓碑銘と実存主義カフェ

パリ・コミューンの聖地ペール=ラシェーズに、クロズリー・デ・リラの常連だった藤村、ヘミングウェイと話が飛んでしまったが、私のピンポイントの訪問先はセーヌの左岸サン=ジェルマン・デ・プレだ。裏通りの一角は「パリ五月革命」の舞台になったセーヌ左岸カルチェ・ラタンだ。

パリ唯一のロマネスク建築のサン=ジェルマン・デ・プレ教会の堂々とした堅牢な姿を仰ぎ見るだけで感動する「聖地」だ。しかも教会内には近代哲学の地平を切り開いたルネ・デカルトの墓碑銘(写真3)が鎮座している。カルテジアンである以上、ここを避けて通ることはできないのだ。

教会の向かいにあるカフェ「ドゥ・マーゴ」では、ジャン=ポール・サルトルやシモーヌ・ド・ボーヴォワール、ボリス・ヴィアンらが集い、議論し、本を書いた。フィッツジェラルドがヘミングウェイを連れてきたこともあるし、ピカソら画家もこのカフェに通った。ところが最近、フランス思想に何の関心もなさそうなツーリストが大挙して押しかけるようになった。最悪の場合は店の前に長蛇の列ができることもある。一体何が起きているのか理解に苦しむ。

暑くはないが軽くビールを飲んだ後、ドゥ・マーゴの近くの書店「レ・キューム・デ・パージュ=L`Écume des pages(ページの泡)」に立ち寄る。店の名前はヴィアンの小説『L`Écume des jours(日々の泡)』にちなんでいる。人文系の書店に入ると、サルトル、デリダ、フーコー、レヴィ=ストロースらかつて世界を席巻した華やかなフランス思想は遠い過去の遺物のように片隅に追いやられ、無内容なガラクタ本がヒラ積みされているのに驚かされる。これもフランスがグローバリゼーションの波に飲まれてしまった結果なのか?

そういえばデリダは晩年、フランスから追われるようにアメリカに渡り、イェール大学で教鞭を取ることになったが、そこで柄谷行人に知り合い、大きな影響を与えたのは僥倖だったかもしれない。そんなことを夢想しながら書棚を眺めていると、なんと文化人類学者ルネ・ジラール(1923〜2015)の本がずらりと並んでいるのに驚いた。

◾️ジラールの「模倣する欲望」

ジラールの主著『Le Bouc émissaire(スケープゴート)』はリーブル・ド・ポッシュという有名な新刊文庫(写真4)になっていた。

ヘーゲル、ニーチェ、カール・シュミットらの影響を受け、フレイザーやレヴィ=ストロースにつながるジラールがフランスで再評価されているようなのだ。そういば、人間の欲望は模倣(ミメーシス)から生まれるとするジラールの「模倣の欲望」理論は、現在のSNS社会を照射するものでもある。

ジラールは「人間は生まれながらにして欲望を持つのではない。他者の欲望を模倣することで、初めて欲望の対象を見つけるのだ」と考えた。この「模倣する欲望が人間の行動を支配する」というジラールの考えに共鳴したのは、トランプの思想的背景を形成したニューライトの一人、ピーター・ティールだ。彼はイーロン・マスクとともに、世界最大のオンライン決済システム「PayPal」の共同創業者であり、ビッグデータ解析のPalamtirを創業したほか、Facebookの最初の外部投資家でもある大物テクノロジー投資家だ。彼が書いた『ゼロ・トゥ・ワン』(NHK出版)はスタートアップをめざす人々のバイブルとなった。

ティールはスタンフォード大学の学生時代に同大学で教鞭をとっていたジラールから薫陶を受け、その思想を人生の指針とした。人間が持つ「模倣する欲望」は嫉妬や競争、暴力につながるが、社会がスケープゴートを作りだすことで暴力的な感情をコントロールしてきたというジラールの思想を学んだからこそ、ティールはテック企業の投資家になったのだ。

というのも、SNS上での「いいね」や「ハッシュタグ」は「模倣の欲望」を掻き立てる装置であり、お互いを自分の分身、モデル、ライバルとみなし、ユーザーを「関心」をめぐって競争するゲームに巻き込んでしまうものであることを、ティールはジラールから学んでいたのだ。反リベラル、反デモクラシーを掲げ、官僚機構やエリート、多様性を敵視し、「グローバリゼーションはコピペ」と切り捨てる「破壊主義者」のティールは学生時代から共和党支持者であり、一期目からトランプを支持した。

トランプ政権副大統領のJ・D・ヴァンスはイェール大学ロースクールを出た後、ティールのテック企業で働いていた。ヴァンスに巨額の資金を与えて上院議員に当選させ、二期目のトランプ政権では副大統領に押し上げたのもティールの後押しがあったからこそだ。…話がパリ探訪から遠く離れてしまった。ティールとヴァンス、トランプについては別稿で続けるしかなさそうだ。

◾️スケープゴートの山羊と「日々の泡」

パリを飛び立つ日になってようやく30度を超える真夏の季節が戻ってきた。シャルル・ドゴール空港に向かうタクシーの運転手はアルジェリア出身で、故郷の歌を歌いながら夏の日差しを楽しんでいた。帰国便の飛行機は中央アジアから中国、朝鮮半島の上空を通過し、一路、日本列島をめざした。ウクライナ戦争の影響でロシア上空は通れないようだ。

機内でサン=ジェルマン・デ・プレの書店で買ったルネ・ジラールの『スケープゴート』をペラペラめくりながら、アメリカのニューライト、いわゆるテック・ライト(テクノロジー右派)のことに思いを馳せる。トランプ政権を支えるテック・ライトは、フランスの「国民連合(RN)」や「ドイツのための選択肢(AfD)」といった欧州極右が源流ではないかと思われる。

だが、トランプ再選を礼賛する欧州極右は「アメリカを再び偉大に(MAGA)」を模した「ヨーロッパを再び偉大に(MEGA)」をスローガンに掲げた。MEGAはMAGAのコピペだ! 大元のMAGAもレーガンのスローガンだったのだから、こちらもコピペだ。どいつもこいつもジラールの「模倣する欲望」の手の内で泳がされているだけなのか? 機内でうとうとしていると、スケープゴートとして人々の罪を背負わされ荒野に放たれたかわいそうな山羊に引かれる夢を見た。

そのうち飛行機は羽田空港に着陸。久しぶりの日本は「模倣する欲望」の餌食となったかのような有権者とメディアが祭り上げる参政党のニュースであふれ返っていた。海外メディアの多くはこの政党を「極右」と表現しているが、候補者の発言や演説を聞いていると、「極右」というのもおこがましいことに気がついた。「少しは欧州極右を模倣しろ!」と言ってやりたくなる。

参議院選挙では石破政権を見限った自民右派票を集めることで一時的に頭角を表すことができたとしても、仮に石破が退陣し自民が右傾化すれば、自民の別働隊としての存在意義は「日々の泡」となって消えてしまうだろう。そうは言っても、当分は石破政権をスケープゴートにした「日々の泡」の悪夢に悩まされそうだ。

以上

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14350:250730〕