10月25日の拙論「ハロッド中立型技術進歩」に関して、10月29日に「ブルマン!だよね」氏からコメントをいただいた。

氏の論述の要点は、第1に「揺らぎつつあるカルドア的事実」、第2に「ひとまずカルドア的事実を説明するためには、資本の技術進歩を含めた理論を組み立てるのが自然な道であろう。」である。

第1に関して。カルドアが「定型化された事実」を発見し、発表したのは、1958年の事であった。21世紀初に出版された諸教科書でこの「事実」が使用されているのは、マクロ経済学者によって統計的に再確認されているからではないか。丸山徹著『新講経済原論』第二版では、日本に関して、GDP成長率、投資/GDP比率、資本係数、資本・労働比率、利潤率、資本分配率の諸統計値を21世紀初まで明記している。この統計的傾向法則が21世紀に入って、AI技術の社会的導入等によって「揺らぎつつある」のか否か、当然、マクロ経済学者達は、観察しているだろうし、観察せねばならない。その結果、理論もまた深化・変容するだろう。

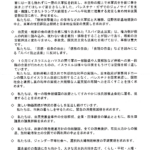

第2に関して。労働力能強化型だけでなく、資本の技術進歩=資本力能強化型を含めた理論こそが自然な道であろう、との「ブルマン!だよね」氏の主張は、幸福な事に、約30数年前すでにその正誤が数理的に検証されていた。そして、資本増強型は否定された。

成長理論の大家であり、1987年ノーベル賞受賞者であるロバート M.ソロー氏は、著書『成長理論 第2版』(福岡正夫訳、2000年10月12日、岩波)で、Y=F(K、L)(Y=国民所得、F=生産関数、K=資本、L=労働)にKもLもその力能増強(技術進歩)係数をかけて、b₍t₎Kとa₍t₎Lとし、夫々の技術進歩成長率ebtKとeatLに具体化して、Fの一次同次性、すなわち規模に関する収穫不変と「カルドア的事実」との前提で演算する。

その結論は、二つである。甲結論は、b₍t₎の効力は完全にa₍t₎に吸収されてしまう。労働増強型に資本増強型は吸収されてしまう。乙結論は、生産関数Fがコブ・ダグラス型関数に転形する。そしてコブ・ダグラス型関数は、労働増強型であると解釈できる。

要するに、労働力能増強型=ハロッド中立型技術だけで議論すれば、国民所得=F(資本、労働)の集計量次元では十分なのである。ソローの証明は、『成長理論 第2版』(pp.61-63、pp.156-158)にある。

以上の考察は、元来、集計量レベル、つまり「ブルマン!だよね」氏の言う「限定的視座」の話であって、その含蓄は、マルクス経済学の労働価値論を補強するほどであるが、かと言って具体的な労働現場レベルにおいて見られる多様多彩な技術進歩に言及するものではない。

令和7年10月31日

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.ne

〔study1363:251103〕