かつては東西冷戦の象徴的な存在だったベルリン市は、冷戦後にはどのような市政を展開しているのだろうか。そこでは以前のような劇的な展開はもはや見られないが、以下の小文では、同市の市政の「普通の」あり方を、最近の政党政治をめぐる状況を中心として、簡単に紹介することにしよう。

ベルリン市はドイツの東部に位置し、1871年のドイツ統一後はナチス体制の崩壊まで長らくドイツの首都であった。第二次大戦後に西ドイツが発足すると、同市は首都の地位をボンに譲ったが、冷戦終焉後の1994年に首都に復活し、以降こんにちまで統一ドイツの政治的な中心の位置を保っている。同市の人口は約370万人で、これに周囲のブランデンブルク州の市域を加えると590万人ほどになる。多極分散型の地域構造をもつドイツでは、パリやロンドンのような一極的な巨大首都は持たないわけである。

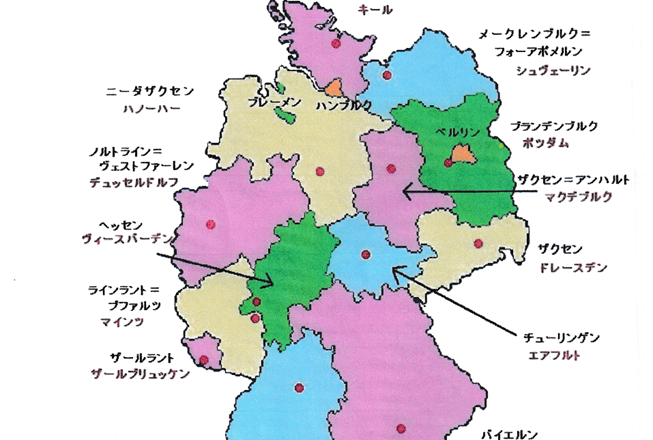

次いで、ドイツの連邦制の中でベルリン市がもつ制度上のあり方を確認しておこう。同国の連邦制は16の州で構成され、この内13が広域州、3つが都市州とされる(図1)。ベルリン市は都市州の一つで、また基本法(憲法)で自治権が保障される自治体でもある。同市は5年毎の選挙で選ばれる市議会(定数130名)と、そこで選ばれる市長およびその下の行政機関である参事会(10名)をもっている。また市の下には12の区があって(図2)、区議会と区長傘下の区庁が区政を担い、区議会の選挙は市議会選と同日に行われる。ベルリン市の市・区制は首長が議会で選ばれる「議院内閣制」型であって、首長が直接選挙で選ばれるわが国の「大統領制」型の地方自治体とは異なることに留意しよう。なお選挙の方式は、連邦議会と同じく小選挙区・比例代表併用制(つまり比例代表制)で、直近の市・区選挙は23年2月に行われたが、これは21年選挙の再選挙であって、その間の事情については後で述べることにしたい。

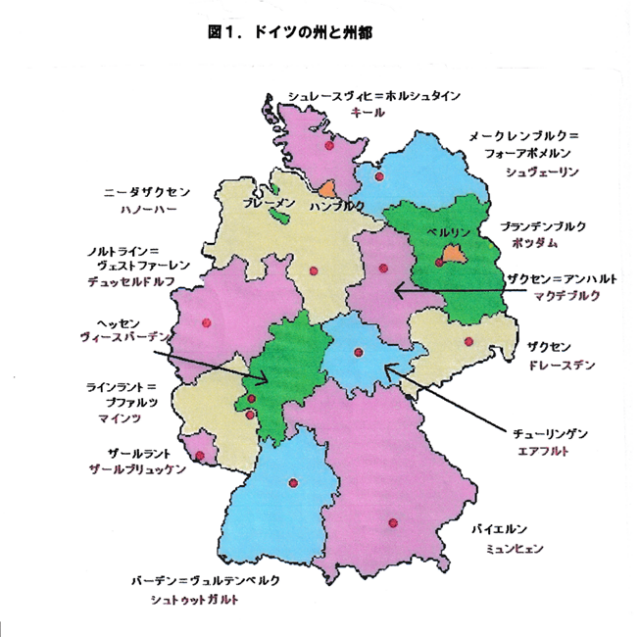

次にベルリン市の政党政治について、前提的な事実関係から述べていこう。同市の議会で現在活動する政党は5党で、これは、既成2大政党のキリスト教民主同盟(CDU)と社会民主党(SPD)、80年代に台頭した環境政党の緑の党(Gruene)、旧東独共産党の系譜をひき、後にSPDから分離した勢力と合同した左翼党(Linke-合同前は民主社会党PDS)、そして極右政党とされる「ドイツのための選択肢」(AfD)であり、それらに少数の無党派議員が加わっている。現在の市議会での各党の議席配分は図3の通りである。

ベルリン市の政党システムは、東西ドイツの再統一後は他州とは異なる一つの特色をもっており、これは同市が冷戦時代に東西に分かれていたことに由来している。つまり、かつて西ベルリンに属した選挙区では、他の旧西州と同じく2大政党と緑の党が強く、かつて東ベルリンに属した選挙区では他の旧東州と同様、緑の党が弱体で左翼党が相対的に強い、という事情がある。旧東独で見本の首都だった東ベルリンは共産党(ドイツ社会主義統一党-SED)の牙城だったが、その遺産が現在でも残っており、その結果、東西両地域の政党で構成される市議会では、緑の党とともに左翼党が相対的に強い政党として活動を続けているのである。この点は、以下でみるように、市参事会での政党間連合の状況にも独自の性格を与えている。

次いで、戦後べルリンの政党政治の変遷を見ていくが、ここではごく簡単な事実と数字のみを挙げることにする。

先ず、冷戦期の西ベルリン市長の政党所属を通観しよう。この間、同市の市長職にあった政治家は10人だが、その内では9名がSPD所属、1名がCDU所属で、SPD優位の状況が示されている。歴代市長の中には、ベルリンの東西分裂時に手腕を発揮したE.ロイター(ヴァイマル共和国初期の旧共産党議長)、「ベルリンの壁」構築時の市長で、後に連邦首相として東西融和を目指す「東方政策」の立役者となったW.ブラント、この期間の唯一のCDU市長で、後年連邦大統領に昇りつめたF.V.ヴァイツゼッカーらがおり、冷戦時のベルリンがもっていた政治的な重要性が反映されている。

次いで、市参事会での政党間連合の状況を見ると、この間17期あった参事会の内、SPDとFDPの連合が8回、CDUとFDPの連合が4回、SPDとCDUのいわゆる大連合が3回、これに小政党のFDPが加わった連合が1回、SPD の単独政権が1回、CDU単独政権がゼロ、であり(無党派の閣僚を含む場合がある)、やはりSPD優位の状況が反映されている。

同様に、冷戦終結後の状況を見ると、ベルリンは94年からボンを引き継いでドイツの首都となっているが、これが同市の政党状況に与えた影響は象徴的な意味以上にはないと思われる。数字を挙げると、これまでの11期の参事会の内、CDU市長が現職のヴェーグナーを含めて2人、SPD市長が3人であり、政党間連合の状況は、SPDとCDUの連合が6回、SPDと民主社会党ないし左翼党との連合が3回、SPDと緑の党が1回、そしてSPD、緑の党と左翼党の連合が1回である。

短命に終わったギファイ参事会の評価を行うには難しい面もあるが、難民・コロナ問題の危機を乗り越えた参事会は、いわば「普通の」業務に戻り、政党連合も次の課題に向かうことになった。今、この時期の政策構想を列挙した各党の選挙綱領を通観すると、そこでは基本的には類似の政策が並ぶが、環境問題とも関わる交通政策では、幾つかの違いが見受けられる。以下でその点を、ベルリン市内のアウトバーン延長の問題に即して要約してみよう。

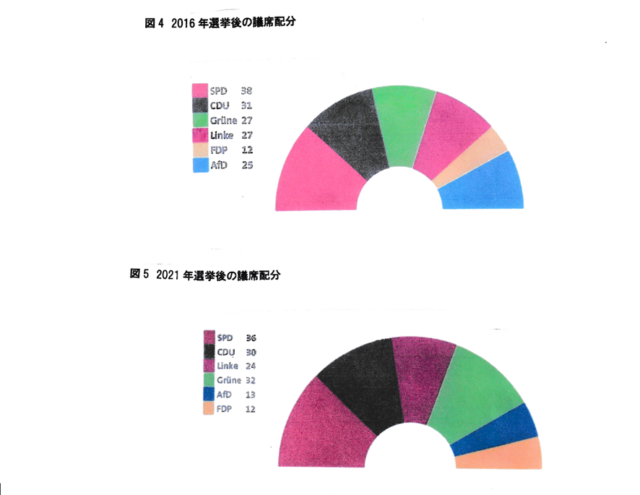

ベルリン市におけるアウトバーンの敷設状況は図6の通りだが、住民団体や政党の間で抵抗を生んだのは、その内のマルで囲んだ部分、即ち、市中心・東部でのA-100の延伸問題である。A-100は都心部の環状道路の完成を期すもので、より大規模な原プランはナチス時代に遡るが、ドイツ再統一後に当初は東ベルリンの活性化を、次いで都心部全体の交通渋滞の解消を目指して具体化したものである。莫大な費用を要するこのプロジェクトに対しては、交通公害への批判や都心部の宅地利用を主張する住民団体が、活発な反対運動を繰り広げた(ている)のである(図7)。

各党の選挙綱領を見ると、CDUとSPD(区間をより限定的に明示して)はその推進を、緑の党と左翼党は「延伸の拒否」を謳い、この問題をめぐっては参事会内で分裂が生まれた。他方、ベルリン市民を対象とする世論調査では延伸支持の意見が6割弱の多数を占め、利便性と交通渋滞の縮小を求める声が反対の声を上回っている。この問題は、明示的でないとしても、SPDがCDUに再接近する大きな契機になったと思われる。これが現実化するのが、後述する23年2月の市議会の再選挙であった。

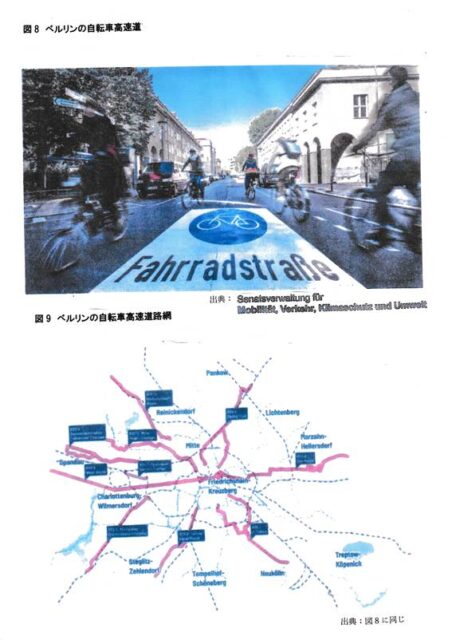

以上のように、交通問題の分野の一部には対立があるが、他の分野ではほとんど対立はみられない。市内・近隣鉄道では、公共バスと電化された路面電車・都市鉄道(Sバーン)・地下鉄(Uバーン)・近隣鉄道(ÖPNV)の拡充、徒歩圏内でのバリア・フリーのステーションの建設、自動車道では、市内への自転車道と接続するパーク&ライド・ステーションの建設、そして徒歩専用道路の延伸、などである。ドイツでは他のヨーロッパ諸国(特にオランダや北欧諸国)と同様、自転車交通が重視されているが、参考までにベルリン市での自転車高速道路とそのネットワークを示すと図8、9のようになる。

次いで、23年2月の市議会選挙について、その概要を見ていこう。

この選挙は先にも述べた通り、21年9月の選挙のやり直し選であり、候補者とそのリスト(死亡や転居の場合を除く)、選挙綱領の内容は前回と全く同一であった。しかし選挙の結果は大きく異なっており、先に示したようにCDUが99年選以来となる第1党に躍進した。それでもなお、旧与党の3党は議席数を合計すれば多数派になりえたが、SPDトップ候補者のギファイは、「選挙の結果を尊重して」(日本流にいえば「憲政の常道に従い」)、第1党のCDUのトップ候補者であるヴェーグナーを市長に推挙したのである。その結果、新たにCDU・SPD連合政権が発足し(閣僚配分は5 : 5)、残任期間である26年9月までの市政を務めることとなった。

上記の選挙の結果をより詳しく述べると、投票率は62.9%で、各党の議席の占有率は、前記の図3の通りである。SPDはほとんどの直接選挙で敗北し、得票率は戦後では最低の水準を記録した。左翼党も得票率を大きく減らしたが、緑の党は漸減で敗北を免れている。FDPは得票率が5%に達せずに議席を失い、他方、極右のAfDは漸増で、先にも述べたように、同党はベルリンでは難民・コロナ問題を通して連邦全体のような影響力をもちえなかったのである。

選挙後の連合交渉について見ると、前述のように政権連合の可能性には、従来通りのSPD・緑の党・左翼党の連合と、CDU主導のCDU・SPDの連合があった。これまでの市長であるSPDのギファイは、CDUとの交渉の意思を早くから示し、両党の州執行部は4月初旬には連合協定での合意を表明した。その後SPDは党員投票で(実質的には党員の約3分の1が支持)、CDUは臨時の党大会で協定を承認し、同月26日に連合協定(全体で136頁)が両党により署名されたのである。

市議会での市長選出は27日に行われたが、その過程は必ずしも順調ではなかった。おそらくはSPD内の造反者の投票で決定は3回目の投票までもつれ込み、ようやくAfDの支持を得て、ヴァーグナーが86票の票数で新市長に選出されたのであった(必要な票数は85票)。

現行のヴァーグナー政権の任務期間は前政権と同様に短いが、ここでは行論との関係から、既出のA-100問題の現況についてのみ触れておく。このプロジェクトは連邦からの資金援助も得ながら、改めて100haほどの土地をカバーして道路拡張と地域の再開発を目指すものである。A-100は8月にはノイケルンからトレプト公園までの区間が開通したが、交通渋滞はなおほとんどは解消されていず、一層の拡張工事とこれに反対する抗議運動が共に継続しているのが現状である。

最後に、現在に至るベルリンの政党システムの特徴を総括的に論じておこう。

冷戦期の西ベルリンでは、その政党システムは基本的には連邦レベルのそれに先行し、あるいはそれと並行して存続し、発足後70年代まではSPD, CDUと FDPの3党体制が続いたが、80年代に入るとこれに緑の党(ないしオルタナティヴ・リスト)が加わって4党の体制となった。この下で、特に冷戦の緊張が頂点に達した50~60年代前半の時代には、有権者の投票は2大政党に集中し、その後、緊張が緩和すると、80年代初頭まではSPDが市長の座を保持した。次いで、81年からはCDU市長の時代がこれに加わり、70、80年代のいずれの時期にもFDPが時として政権に参加している。

冷戦が終焉すると、ベルリンでも新たに左翼党(ないしPDS)と極右党が登場し、その政党システムは類型的には「穏健な多党制」とされる時代を迎えた。つまり、政治的中道の位置で多くの政党が競合し、各党の政権参加が可能となる体制(極右党を除く)になったのである。ただし、緑の党とPDSに対してはCDUが連合を拒否し、さりとてFDPとの連合は多数派とはなりえなかったので、90年代は大連合政権の時代が続いた。

政権連合のあり方が多様化するのは世紀が変わる時期からで、これは連合にSPDと緑の党さらには左翼党が加わる状況が生まれたことによっている。ただ、先に見た通りこの連合は不安定な面をもっており、またCDUと緑の党か左翼党、またはその両者との連携による新たな参事会はまだ実現をみていない(CDUと緑の党の連合は、他州の特に自治体レベルでは少なからず存在する)。

結局、ベルリンでは2010年代に一定の左右分化が進んだようにみえたが、現行のCDU・SPD政権の復活があって、その帰趨はなお明らかではない。参事会・立法期の半期ごとを担ったギファイ、ヴァーグナー政権に対する有権者の審判は、26年9月の次回の市議会選挙で下されるわけだが、ここではその焦点となる問題をいくつか指摘して、本稿を閉じることにしたい。その問題とは、(1)いま述べたように政党間の左右分化が進むのか、あるいは2大政党下の中道路線が継続するのか、という点であり、かつての左派政権はより危機対応的で一時的な性格をもっていたのか、という論点がある。(2)いずれの場合でもその経済的、社会的な根拠を、より適切に検討していく必要があろう(この点での詳細な分析はまだなされていないようである)。(3)現在では抑止されているAfDの伸長が、今後は他州のように進むのか、あるいはAfDの停滞は大都市またはベルリンに特有の現象なのか、という問題がある。その行方は、連邦レベルの今後の政党政治にも大きな影響を与えていくであろう。

以上、ベルリンの政党政治の現状を、過去にも遡りながら通観してきたが、ベルリンがもつ中規模都市でかつ連邦首都という特質が、そこでの政党政治のあり方をどのように規定しているのか、という点でのより立ち入った分析や、あるいは左翼党がつい最近までは州首相を擁してきたテューリンゲンや他の諸州の政党政治の興味深い事例については、稿を改めて論じることにしたい。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔study1367:251109〕