これまで敗戦後の日窒の、企業再建について述べたが、ここでは経営陣の再編成が戦後の事業に与えた影響について最初に触れたい。

敗戦後、日窒の経営陣は植民地から無事に帰還したものの、GHQ(連合国軍総司令部)の指示によって「公職追放」となり、軍需企業の幹部も含む要職者が次々と退職に追い込まれた。1946(昭和21)年から1947年2月にかけて、8名の幹部が指定され、社長を務めていた榎並直三郎を含む全員が辞職した。また、指定を受けなかった橋本彦七(取締役)も辞職し、創業時から支え続けた市川誠次も病死した。

新経営陣の選定

GHQとの折衝のため、当時の幹部たちは東京に集まっていた。日窒事務所は麹町にあったが、GHQ女子部隊の宿舎として接収され、浜松町にある休校中の学校を臨時事務所として利用していた。新しい経営陣の選定には、30~40代の参事10名(技術者5人、事務職5人)がいた。榎並ら退陣する幹部4人(榎並、金田栄太郎、白石宗城、工藤宏規)が話し合い、その10人で後任役員を選ぶように指示された。

10人は都内の旅館で会議を開いた。その結果、上野次郎男を社長とすることで決定した。しかし榎並はいったんそれを差し戻し、社長の選定は無記名投票で決めよ、と再度命じた。

投票をしてみると票がばらけたが、やはり上野が票数を取って選ばれた。

上野次郎男は、東京帝大経済学部卒で、報知新聞を経て入社した異色の経歴の持ち主で、朝鮮での勤務経験もなかった。

行動力にすぐれ、小さいことにこだわらずに判断を下す薩摩出身の豪傑であった。かつて延岡の無樟脳セルロイド「チッソロイド」を売りまくった功績がある。帝大ボート部で鍛えた体力もあった(日窒幹部には帝大ボード部の繋がりが多い)。「巡回」と称して営業先ではいつも大宴会を催し、日本酒をジョッキで飲むというツワモノであった。

このときの若手参事たちは、日窒にすっぽりと空いた野口遵の存在を上野に求めたのかもしれない。退陣幹部たちも薄々そこに気づいていたからこそ、上野を却下したのだろう。会社をとんでもない方向にもっていかれる怖さもあった。

退陣幹部の4人は「社長は技術者でなければならない」と主張し、榎並は北山恒を直接指名した。

北山は東京帝大工学部応用化学を卒業し、朝鮮で経験を積んだ技術者だった。

結果として北山が社長に、吉岡喜一が副社長、上野は取締役に就任した。

なお公職追放に指定されなかった幹部には、専務取締役だった久保田豊がいる。吉岡喜一は彼を社長にと推薦したが、皆に反対されたと言っている。久保田は1947(昭和22)年、日本工営株式会社を設立し、水を得た魚のように日窒から去っていった。

企業再建整備法に基づき1949(昭和24)年に新日本窒素株式会社として発足したときの役員もほぼ同じ構成だが、上野は取締役から常務取締役に昇格した。

恐慌の中の船出

復興金融金庫から肥料工業へ融資された総額は、約61億円。価格差補給金の支出総額は約496億円にのぼっていた。

統制経済と統制産業は効果を結び、1949(昭和24)年、国内全体の硫安生産量が需要を上回り、頭打ちとなった。またドッジ・ライン政策によって傾斜生産も終了となり、50年8月には肥料配給公団も廃止され、補給金も打ち切られた。

1950年代前半まで、日窒を支えていたのは硫安だった。その後は輸出に販路を見出すことができたが、内谷発電所が貯水池を省略してしまったこともあり、渇水期に発電所からの電力供給が不足し、製造量が減少する弱点があった。(かつて橋本彦七が推奨した)石炭や重油から水素を抽出する競合他社の方法の安定性には対抗できない状況が続き、日窒も1954(昭和29)年からこの方法の検討を開始する。

新日窒には肥料に代わる新たな主力製品が必要なのは明らかであった。

朝鮮戦争

新日窒が先行きの見えない不安な船出をしておよそ1年後、朝鮮半島で戦争が始まった。

朝鮮は、36年間にもわたる占領から解放され、独立を祝っていられたのはほんの束の間だった。もっとひどいものになると誰が想像できただろうか。

1950(昭和25)年6月25日、金日成率いる朝鮮軍が「38度線」を越えて大韓民国に侵攻してきた。同日、国連安全保障理事会の緊急会議が開催され、7月7日、国連軍の設置が決定された。国連軍が設置されたのは、現在に至るまでこのときだけである。

国連軍とは言っても主力部隊の約9割はアメリカ軍だった。国連軍司令官にはマッカーサーが任命された。

1950(昭和25)年9月までに朝鮮軍は猛攻し、釜山近くまで侵攻した。同9月15日、連合軍がソウル近くの仁川から上陸し、平壌を制圧、一気に中国国境近くまで朝鮮軍を押し返した。しかし10月、中国人民義勇軍が組織され、再び平壌を奪還、南進した。ソ連空軍もそれに加勢した。

戦線が膠着したため、マッカーサーは中国への爆撃と原爆の使用を要求した。トルーマン大統領は1951(昭和26)年4月、マッカーサーを解任し、休戦交渉に入った。交渉は長引いた。

1953(昭和28)年1月、朝鮮戦争の平和的解決を公約に掲げていたアイゼンハワーが大統領に就任した。また、3月にはソ連のスターリンが死去し集団指導体制に移行。より柔軟な外交政策を採用することになった。それらの流れで1953(昭和28)年7月27日、休戦協定が結ばれた。

約3年間続いたこの戦争は、軍人170万と民間130万人の死者を出した。この犠牲者数は、20世紀の2つの大戦以外に戦争という名のもとでは最大のものである。

また、日本の約6割の面積である半島に落とされた爆弾の総量は、太平洋戦争で日本に落とされた爆弾のおよそ4倍に及ぶ。半島はまさに焦土と化したのであった。

そのとなりで、日本はアメリカの「不沈供給空母」として間接的な加害者でありつつ、経済特需を謳歌していたのである。

アセテートをめぐる攻防

敗戦直後日窒は、硫安を中心とするアンモニア誘導品の製造に続いて、アセチレン~酢酸系のプラントの再稼働を進め、混紡糸として需要があった短繊維アセテート「ミナレーヌ」の生産を軌道に乗せた。

1947(昭和22)年からは長繊維アセテート(商品名:ミナリーズ)の生産も再開された。

翌年5月、日窒はカーバイド・アセチレン系列の発展目標をアセテートに決定した。

通産省もアセテートを振興すべき繊維として後押しし、1949年にはアセテートが統制から外され税制優遇も適用された。

日窒は1948(昭和23)年、アメリカのアセテートメーカーからの技術導入の検討をし、1950(昭和25)年には数人の技術者がアメリカに研修に行っている。アセテートはこの頃アメリカで売れ行きが好調だった。

その流れでアメリカのアセテートメーカーであるオスカー・コホーン社(Oscar Kohorn)と協力し、合弁会社を設立することに合意を取り付けた。

この話を推し進めていたのは上野次郎男であった。彼は新日窒を原料メーカーから一歩踏み出し、生活品の分野に進出したいと考えていたのである。

(彼は、内谷発電所の予算増額の話が役員会で進んでいるところ、ひとりで反対を表明した。)

1950年5月、合弁会社の話は白紙に戻された。新日窒は自力でアセテート工業化の完成を目指す、とされたのである。

ここには「繊維産業」と「自力」という2つのこだわりがあった。

野口がいた頃から日窒は「九州の肥やし屋」と見下されることがあった。花形は繊維だった。

また、日窒は伝統的に他社と連携した経験が少なく、必要があれば子会社を産み出していた。プラントも自前で建造していた。薬品を入れる瓶さえも水俣で製造していた。水俣工場の復興の早さにはそういった背景があった。

翌年1951(昭和26)年2月、上野は常務の職を解かれ、非常勤取締役に降格されてしまう。

結局、上野は新日窒を去り、積水化学の社長に就任する。

積水化学は、敗戦直後に上野が提唱し、1947(昭和22)年、日窒の若手社員が中心になりプラスチック成形加工を主流とする会社として、日窒奈良工場を借家して創業した。

積水化学はその後日窒が開発したプラスチック技術を応用して急成長していく。敗戦直後の水俣工場で開発されたプラスチック射出成形機は奈良工場に(上野の独断で)持ち出されて使われた。それが「日本のプラスチックの射出形成事業の始まり」とも言われている。

また、戦時中に防弾ガラス用に水俣工場で開発されたポリビニルブチラールは、積水化学で育成され、自動車フロントガラス用として世界市場を席捲し、同社の代表製品となった。

さらに上野は1960(昭和35)年、積水ハウスを設立し社長に就任。住宅メーカーの国内最大手に育て上げた。

これらの可能性を新日窒は手放していた、と言えるかもしれない。

朝鮮戦争特需

太平洋戦争中、空爆で破壊された塩化ビニールのプラントは1949年の11月に復旧が終わり製造が再開された。水俣工場は日本で初めて塩化ビニールを工業生産した工場である。戦後は、横浜護謨製造(現:横浜ゴム)や東京芝浦電気が試験生産を始めたが、企業生産では水俣工場が最も早かった。塩化ビニールは戦時中に海外で普及し、戦後には市場開拓が進んでいた。

そのころ、日窒では塩化ビニールの再開に並んでブタノール・オクタノールの事業化検討が始まった。

翌年1950(昭和25)年6月、新日窒では「新規工事計画に関する検討」が調査部から経営陣に提出された。そこでは、カーバイド・アセチレン誘導品を伸ばす必要があり、有利な事業としてアセテートに加え、塩化ビニル、ブタノール、オクタノール、DOPが加わった。

同月、朝鮮戦争が始まった。

(アセテート)

戦争が始まると、新日窒には短繊維アセテートの注文が一挙に増大した。これが新日窒への特需の呼び水となった。

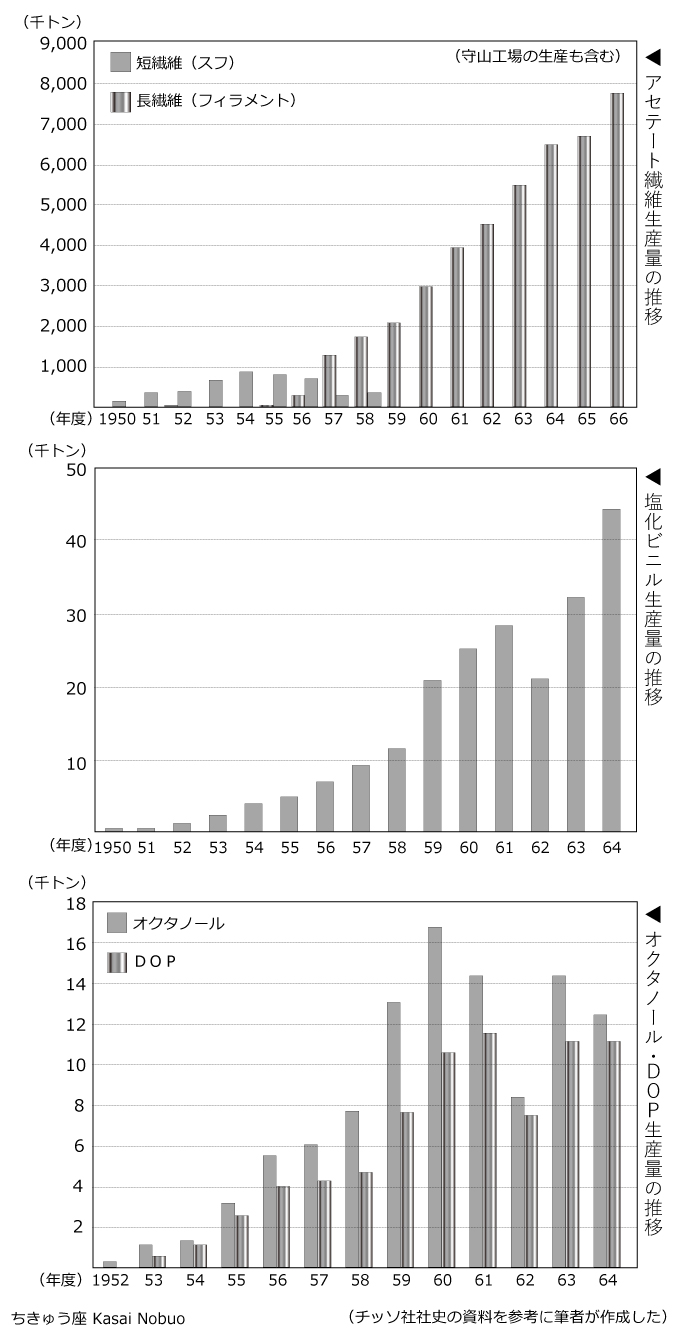

アセテートに注力しようとしていた新日窒には追い風だった。1950(昭和25)年7月には短繊維アセテートの日産0.5トンの工事が完成し、月産能力は8トンから15トンになった。ついで1951(昭和26)年5月、 日産1トンヘの増設工事が完成、1952(昭和27)年7月には日産3トンヘの増設が完成した。

朝鮮戦争の間に生産力を6倍に増やしたのである。

(塩化ビニル)

49年に生産を再開した塩化ビニルも開戦後の8月の役員会にて月産150トンの設備を建設することを決定。9900万円の予算を可決した。52年1月に完成した。

塩化ビニルは他社も次々と参入し、業界はラッシュ状態になった。すると可塑剤の需要が見込まれた。初期の塩化ビニルの用途は電線皮膜剤、フィルムやシートなどの軟質製品だった。その製造には可塑剤(plasticizer)が大量に必要だった。

(可塑剤)

可塑剤はDOP(ジオクチルフタレート)が主流となっていたが、当時ほとんどを輸入に頼っていた。そこで新日窒はDOPの原料のオクタノール(アルコール類)の生産を決断した。朝鮮で製造していた航空燃料用添加剤のイソオクタン製造技術が応用できた。

1951(昭和26)年1月にオクタノール月産103トンの生産計画と1億1000万円の予算が可決された。すべて借り入れで、うち6000万円は「見返り資金」でまかなうことにされた。

1952(昭和27)年10月に、日本で最初のオクタノール合成が始まった。

1952(昭和27)年の4月には、オクタノールを原料に可塑剤であるDOPの月産120トンの製造計画と4000万円の予算が可決された。

高度経済成長の波に乗る

このようにアセチレン系列の事業は朝鮮戦争特需の波に一斉に乗った。次々と大規模な予算が組まれ、新たな製品に手を伸ばしていったのである。

朝鮮戦争後の不況を乗り越えると再び塩化ビニルは爆発的に売れ行きを伸ばし、新日窒水俣工場は1954(昭和29)年3月には月産300トン、1956(昭和31)年6月には500トン、1957(昭和32)年6月には1200トンまで生産設備が増強された。(55~58年は「神武景気」と呼ばれる)

1958(昭和33)年に一旦「鍋底不況」という景気の低迷があったが、同年秋からにわかに景気の上昇がみられ「岩戸景気」が始まると、それから2年間のあいだに日本の塩化ビニル需要は約2.6倍に膨れ上がった。

塩化ビニルはすでに多くのメーカーが生産を始めていたが、可塑剤(DOP)とその原料(オクタノール)は新日窒水俣工場の独占生産に近かった。

オクタノールは1954(昭和29)年3月に月産200トン、1955(昭和30)年2月に400トン、58(昭和33)年9月に750トン、59(昭和34)年4月に1000トン、同11月に1500トン、1961(昭和36)年3月に1600トンに増強された。

1960年の国内シェアは74.2%だった。

新日窒のオクタノールは1952年から約10年市場を独占した。これは日本の化学工業史のなかで一社が市場を長期独占した唯一の例であった。

DOPは、1957(昭和32)年に月産400トンに、増強を重ねて1967(昭和42)年には1500トンにまで増産した。

1960年の国内シェアは36.5%だった。

可塑剤は、日窒~チッソの歴史において、硫安に次ぐ2本目の大ヒット製品となった。

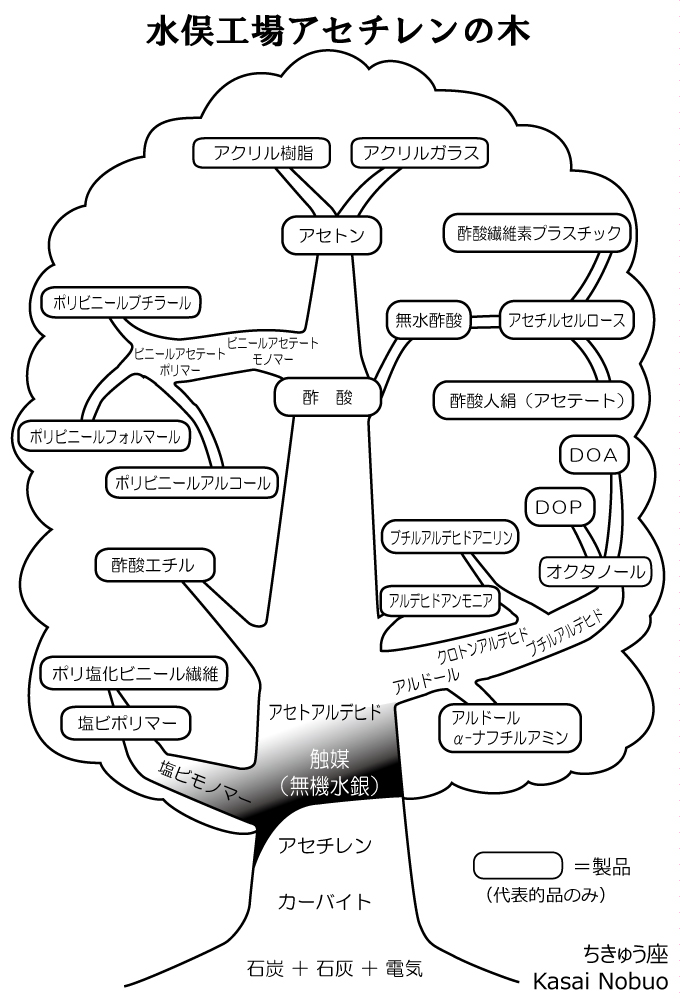

下に貼り付けた図は、日窒の技術者である佐々井弥太郎氏が描いた図を参考に筆者が作成したものである。

このように戦後の(新)日窒を支えたのは、水俣工場で育ったアセチレン合成化学だった。多くの誘導品を実らせたが、興南工場の硫安のように、すべての赤字を相殺して余りある利益をあげた「金の果実」が可塑剤であった。

ただ、図に示したように、この化学反応は根幹で水銀が使われていた。

それは触媒といって、目的の化学反応へ誘導したり、その速度を調整したりするのに選んで使う物質である。アセチレンからアセトアルデヒド・塩化ビニールを製造する場合の触媒は無機水銀で、その使用量・廃棄量は製造量に比例した。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔study1326:241102〕