【アクリル繊維を手放す】

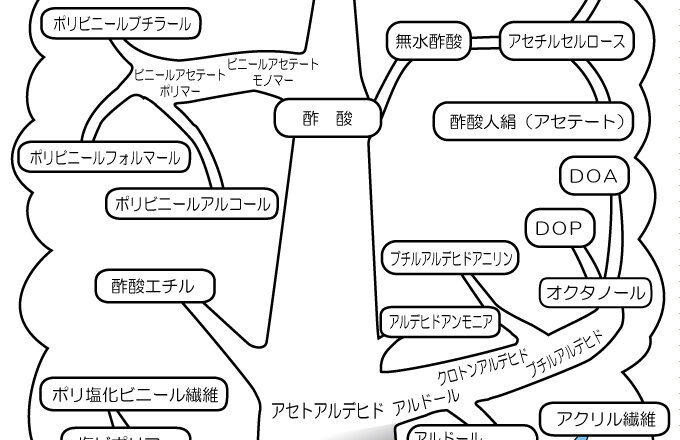

前回述べたように、好景気の波に乗ったアセテート、塩化ビニル、可塑剤は、すべてアセチレン誘導体であるアセトアルデヒドから製造される。

これらの裏で、アセトアルデヒドを経ずにアセチレンからアクリル繊維を製造する開発が進められていた。(この文末に図説を掲載しています)

これは、朝鮮で合成ゴムを製造するためにアセチレンからアクリロニトリルを製造する開発をしていた技術者が中心になって、水俣工場で開発を進めていた。1953(昭和28)年に研究室で実験に成功した。

担当技術者は実験を次の段階に進めるために社長の許可を得ようとした。

社長は、新日窒になってから3年目(51年)、北山恒から白石宗城に引き継がれていた。

白石は、担当技術者にアクリル繊維の研究の中止を伝えた。

この中止は2つの意味で大きかった。

ひとつは、アセトアルデヒドを経ないので水銀触媒は使用しなかった。

もうひとつは、のちにアクリロニトリルが石油(ナフサ)から得られるプロピレンとアンモニアから製造できるようになる。つまり石油化学導入後の転換も容易だったのだ。

もしもアクリル繊維製造を工業化していたら、水俣病の拡大が抑えられた可能性はあった。

実際、この開発研究を重ねた旭化成は、1959(昭和34)年「カシミロン」の商品名でアクリル繊維を発売した。これは2003年まで製造が続く大ヒット商品となった。

【社運をかけた挑戦】

アクリル繊維の研究中止の理由は直接伝えられなかったが、当時の新日窒はアセテートの商品化に社運を賭けていたのだった。アセテート増産のための新工場計画が進行していた。

新日窒は可塑剤の大ヒットと高度経済成長の追い風に帆を上げ、大きな投資に出ようとしていた。これには2つの挑戦をはらんでいた。

ひとつは、かつてアセテートを推していた上野次郎男が目指したように、原料専門メーカーからの離脱。直接消費者に届く商品も造るメーカーになること。

もうひとつは、肥料会社のイメージからの離脱だった。創業者野口遵は「九州の肥やし屋」と見下されていた。繊維は花形産業だったのである。

だから新工場は水俣ではなく(九州でもなく)都市圏に近い滋賀県野洲市守山町(現・守山市)に計画された。戦後の(新)日窒にとって初めての域外新工場だった。(この翌年、1957(昭和32)年、千葉に石油化学の工場建設の計画の議論が始まっている)

なお、新日窒が守山町と契約を結んだ日は、1956(昭和31)年5月1日。水俣病が公式に確認された日であった。したがって以下の話は背後で水俣病が事件として進行していることを念頭に入れてほしい。

特に産業の無かった守山町は工場誘致を歓迎し、工場10万坪を寄付すると申し出た。新日窒は「若干の代金を支払った」というが、固定資産税5年間の免除は確約された。工場建設は第一期工事に21億5000万円、第二期工事に13.8億円を要した。

1956(昭和31)年11月1日、資本金3億円で日窒アセテート株式会社を設立。

水俣からは多くの労働者が一家または一族で移り住んだため、守山には「水俣コミュニティー」が出来た。1957(昭和32)年4月には日窒アセテート守山工場労働組合が結成されている。

同5月から日産5トンの長繊維アセテートを生産した。

アセテートの商品名は「ミナロン」とした。「ミナ」は水俣、「ロン」は西洋の古語で「糸」の意味で、人工繊維の名称によく付けられる。

1959(昭和34)年「ミナロン営業本部」が設けられ、島田賢一(のちに社長となって水俣病東京交渉団の矢面に立たされる)が営業部長となり、会社創設以来はじめてのコマーシャル活動を行った。

野坂昭如といずみたくにコマーシャルソングを作らせテレビやラジオで広告を打ち出し、デパートでの「ミナロンショー」の開催、東京・大阪に「ミナロンショップ」の開店、専属モデルに女優の鰐淵晴子や杉田弘子を起用した広報誌を発行したりと、多額の宣伝費用をつぎ込んだ。(なお、この年に水俣病は全国的に問題化する)

前述した旭化成のアクリル繊維「カシミロン」も「ミナロン」と競い合うように販売を開始し、因縁的な対決となっていた。

旭化成も莫大な広告費を打ち出し、人気テレビ番組「スター千一夜」の単独スポンサーとなった。「ミナロン」と同じく野坂といずみに制作させた「カシミロン」のテーマを番組のオープニングに2年間放映し続けた(日曜日以外の毎日)。

ところが時代のトレンドはすでにデュポンが発明した合成繊維「ナイロン」に移っていた。引張強度があり耐摩耗性に優れ、シワになりにくい特長を持っていた。

一方「ミナロン」は絹より弱く手触りもよくない絹の模倣品でしかなかった。島田は「特長のないものを売るのは大変だ」とこぼしていたという。

「カシミロン」も売上が低迷し、会社が傾きかけた。

しかし発売から3年後の1962年、宮崎輝(かがやき)が社長に就任し、「カシミロン」の売上を伸ばし、最終的には「合成繊維の女王」と言われるまでに普及させた。

一方、新日窒のアセテート事業は赤字が続き、1966(昭和41)年、守山工場は旭化成に売却された。「ミナロン」の完敗であった。

「カシミロン」の復活によって旭化成は転落から免れ、さらに大手総合化学メーカーへと成長した。この偉業によって宮崎はカリスマ化した。現在、旭化成延岡工場には野口遵と宮崎輝の銅像が並んでいる。

【石油化の波】

石油化学の波は敗戦後まもなく日本に届いていた。

19世紀後半にロックフェラーが創設した「スタンダード・オイル」が1911年に独占禁止法によって分割され、そこからメジャーズとよばれる国際石油資本が誕生し、世界の石油資源(開発、採掘、精製、販売)を独占していった。

石油はアメリカが主産地だったが、20世紀初頭からイランやイラクで油田がみつかり、第一次大戦後にはサウジアラビア、クウェート、バーレーンなどで次々と大油田が発見された。それらは第二次世界大戦後、本格的に採油が始まった。

日本は戦後、石油の輸出入を禁じられていたが、1949(昭和24)年7月、GHQは原油の輸入と太平洋沿岸の製油所の操業許可を与えた。中東の油田開発が進み原油価格が低下していたので、安価な原油を輸入させて日本の産業を自立させる意図があった。

また朝鮮半島有事を予想し、燃料補給基地として活用する構想もあったとみられる。

1951(昭和26)年6月、通産省は「石油系合成化学工業について」を発表し、合成樹脂や合成繊維の原料を国内で生産し、化学工業全体の原料コストの低減を目指した。特にエチレン系石油化学製品の生産を促進し、輸入依存度を下げることを目標とした。政府はこれらに様々な支援策を用意するとした。

1955(昭和30)年には通産省が、さらに内容を踏み込んだ「石油化学工業育成対策」を発表する。

こうして多くの国内化学企業、石油精製企業、化学繊維企業が、ポリエチレン、ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル、アクリル、合成ゴムなどの石油化学製品の国産化に向けて動き出していた。

【電気化学への偏執】

繰り返すが、敗戦後の(新)日窒が樹木のように枝を広げて多角化展開してきたのはアセチレン合成化学であった。原料は石炭と石灰と電気であり「電気化学」と呼ばれることもある。

黒(石炭)と白(石灰)の固形物が、滑らかなシルク(人工絹糸)や透き通ったガラス(アクリル)の様態に変化させる「バケ学」は、科学者・技術者に万能感を与えた。

帝大の応用化学科を卒業し日窒に入社し朝鮮で活躍してきたエリート技術者たちは、専門である電気化学にこだわり、まるでそれ以外は邪道であるかのような視野偏狭がもたらされた。

1952(昭和27)年7月、上野が単独で反対していた内谷発電所の第2期工事が始まり、この計画の最大の特長である貯水池の工事が始まった。5億600万円という予算が投入された。

だがエリート組のなかにも、(新)日窒の電気化学への固執を批判的な目で見てた者もいた。

そのひとりの柴田健三は、阿吾地で終戦を迎えて生き残った数少ないひとりである。

柴田は戦後日窒に復職し、1957年ころ調査部に配属され新規事業の模索をしていた。そこで石油化学の将来性に触れた。

ちょうどそのころ、シェル石油から洗剤の共同製造の話が来て、柴田は社長の白石とともに3ヶ月間欧米の化学工場を見てくる機会を得た。そこで柴田は、石油化学の将来性に圧倒されて帰国した。

実際はそのころ既に大手企業は「バスに乗り遅れまい」と石油化学への準備を着々と進めていたのである。

柴田はこれからは石油の時代だと確信し、新規事業決定の役員会議に、石油化学参入についての計画案を周到に準備して提出した。しかし役員会ではほとんど議論もされず、白石から「巨大な資本が必要な石油化学は現在の当社には無理だ」と一蹴された。そのとき柴田は「天を仰いで歎息した」と述懐している。

そして通産省は1955(昭和30)年に「石油化学工業育成対策」(第1期石油化学計画)を発表する。この計画の参入枠には旧財閥系と石油大手企業が埋まっていった。これらの企業群は1957年から59年にかけて太平洋ベルト地帯(川崎、四日市、岩国)にコンビナートを形成し、その後プラスチック産業で高度経済成長を牽引し、日本人の生活環境を化学製品で満たしていく。

柴田は、第一期コンビナートへの参入が化学工業企業の運命の分かれ道だったと語っている。(実際は三井・住友・三菱の旧財閥と日本石油が内定していたとみられ、日窒が入る余地は無かったであろう。)

もしも日窒が第一期コンビナートに加わっていたら、アセチレン合成化学から早期に離脱し、水俣病はかなり小さな規模で止めることができていた、という仮定は成り立つ。

(しかし石油化学はのちに川崎公害、四日市ぜんそくなど別の公害病を生み出していく。)

【くすぶり続ける石油化】

1952(昭和27)年、石油化学路線は却下されつつも、社内ではその方向性はくすぶり続けていた。

(五井計画)

1956(昭和31)年の役員会で、カーバイドの工場新立地を決定する会議が行われた。守山工場建設と同時に、原料供給工場の増強を計画していた。

そこでは彦根(滋賀)、高砂(兵庫)、五井(千葉)が比較検討された。(候補地は近畿から関東の範囲に限定されていた。)

しかし、1957(昭和32)年1月の会議で、突如「国内一般の情勢に刺激され求むるならば石油化学を実施しうる可能性のある土地を」という意見が出てきて、五井が第一候補となった。

五井は、千葉県が通産省から京葉臨海工業地帯造成を働きかけ、「五井八幡地区工業地帯造成計画」とされたものだった。

(松山計画①)

同時期に、愛媛県の松山コンビナート計画への参画計画が起こった。これは通産省の第2期石油化計画に備えた動きで、1957(昭和32)年に丸善石油、新日本窒素、大阪曹達(現・ダイソー)の共同事業に発展した。しかし神武景気後の「なべ底不況」でこの計画は流れた。

(松山計画②)

1959(昭和34)年、ふたたびこの計画が持ち上がった。丸善石油がエチレン年産2万トンのエチレンを供給し、新日本窒素、大阪曹達、久野島化学工業(現・帝人)とコンビナートを形成して4社で誘導品を分担企業化するというものであった。ここでは水俣工場のアセトアルデヒド生産をすべてエチレン(石油)からの生産に切り替えようという計画も含んでいた。

ところで、このエチレンからのアセトアルデヒド製造は、この年1959(昭和34)年に西ドイツで発明されたばかりのヘキスト・ワッカー法というものだった。これは水銀を使用せず副生物も少ない。また、酸素と反応させるだけで高温・高圧も使用しないため、アセチレンから製造するのに比べてはるかにコストが小さい。どこをとっても画期的なものだった。

しかし、その年の11月に通産省が公表した第2期石油化学計画では、参入条件が「エチレン年産規模を最低4万トン以上」とされた。

コンビナートは規模に比例して生産効率が上がる。通産省は、国際競争力の強化を図るため大規模化を誘導した。それには「エチレン生産の規模」を指定し、政策的な指導や管理をしやすくしていたのである。

新日窒は、五井の計画が進展し、丸善石油が新日窒に隣接した土地を取得したこともあり、松山の計画は打ち切られた。

もしこの計画が進行していたら、新日窒はもう少し早く水銀利用を止められた可能性があった。

(五井計画)

1958(昭和33)年、五井の土地について千葉県と覚書が締結され、1959(昭和34)年、石油化学工場の建設計画が具体的に開始された。

しかし1959(昭和34)年7月に熊本大学医学部水俣病研究班が、水俣病は有機水銀による中毒性疾患であることを発表。11月には、不知火海沿岸の(水俣を除く)全漁協から集まった約2000人の漁民が水俣工場前でデモを行い、一部が工場に乱入する大騒動が起きた。水俣病事件が一気に日本社会に知れ渡った年だった。

当時の東京湾は漁場だった。12月、千葉県漁業協同組合は新日窒の進出に反対する決議を行った。

幾多の岐路を選んできた新日窒にとって、最後に残った五井での石油化学化の道も険しい道だったが、もうその道を進むしかなかった。

アセテート事業の負担が大きくのしかかり、戻って別な道を探す余裕は無かった。

五井のコンビナートが軌道に乗るまでは、「何が何でも」水俣工場を動かし続け、可塑剤と塩化ビニルに稼いでもらうしかなかったのである。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔study1327:241107〕