10月16日、学習院大学のミュージアムで開催中の「貞明皇后と華族」展に出かけた。というのも、数年前に、ある論文集に「貞明皇后の短歌の国家的役割―ハンセン病者への「御歌碑」を手がかりに 」(2022年10月)を寄稿しており、近現代の皇室の歴史のなかで、「貞明皇后」(大正天皇皇后節子)への関心を寄せていたからでもある。

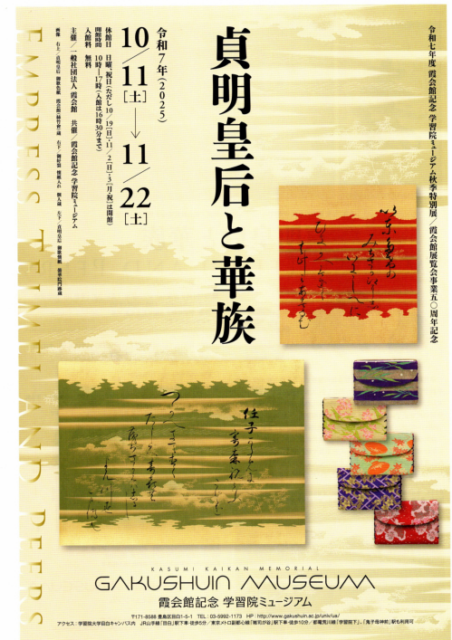

下の写真の懐紙に書かれているのが、後述の千種任子に贈った歌「つたへきて直くたゞしくすぎのもりさかえはしるしよろづ世までも」である。

小雨のなか、行き着いたミュージアムの入り口付近に、何やら、黒いスーツの男性たちが並んで立っている。入場の折には、リュックの中身を点検された。「どなたかいらっしゃるのですか」と行儀よく?尋ねると、「常陸宮妃殿下・・・」と小声で教えてくれた。ときをおかず、総勢15・6人の人たちに囲まれて、杖をついた華子さんの姿が見えた。狭い展示室は、その人たちでいっぱいになったが、締め出されることはなかった。といっても、なんとなく落ち着かず、正直なところ、好きなようにじっくりとは見ることができなかった。次の予定もあったので、ミュージアムを引きあげたのだった。

展示は、大正天皇の書「寿」から始まり、天皇、皇后の肖像写真、貞明皇后の洋服や靴やバッグなど遺品と多くは明治神宮、霞会館、宮内庁宮内公文書館、個人が所蔵する「御歌」の短冊や色紙が多かった。「貞明皇后と華族」と銘打った展示だったが「華族」の影が薄い?展示や資料であった。

私が興味深く思ったのは、明治天皇に仕えた権典侍(注)、側室の一人の千草任子(1855~1944)に貞明皇后が贈った歌であった。大正時代には、節子皇后に仕える女官になり、大正末期に退任した折に、贈った歌である。

・つたへきて直ぐたゞしくすぎのもりさかえはしるしよろづ世までも

千種は、1925年12月8日退任後は曇華院(どんげいん)門跡に入るのである。創建は14世紀にさかのぼる臨済宗の尼寺で、代々の住持(住職)は皇女が務めた歴史もある、という。

注 大正天皇が一夫一妻制を実施したため、天皇の側室の役割を持つ権典侍、典侍の制度はなくなり、大正時代は事務女官としての典侍となった。さらに、昭和天皇は、女官制度を廃止したが、節子皇太后についてのみ女官制度を維持した。

なお、主婦の友社からの『貞明皇后御歌集』には、「大正十四年」のなかに、千種任子に贈った歌としてつぎの一首だけが収められていた。

・わかみどり千年をまつ森山に高きみさをのいろは見えけり

ところで、きょう、10月18日「朝日新聞」の「秋の京都非公開文化財特別公開」の記事に「継ぐ法灯 漂う宮廷の雅」として、大聖寺、光照院、曇華院の三尼門跡として、紹介されていた。曇華院は、竹御所として知られ、十一面観音や源氏物語の貝合わせなどが特別公開されるとあり、住職千種慈唱さんの名もあった。記事によれば、彼女の祖母の姉の千種任子が先々代の住職だったことになる。

初出:「内野光子のブログ」2025.10.18より許可を得て転載

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2025/10/post-98800f.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14478:251020〕