ヘーゲルは、近代国家を<国家・市民社会>の二重構造よりなるものとして捉えた。同じような見方をアダム・スミスやK・マルクスもしていたといえるが、ただし後者の場合、市民社会は経済社会(経済的土台)とほぼ同一視されていたであろう。ところがヘーゲルの場合、市民社会は経済(私的)活動領域と公共圏とがオーバーラップしており、のちのハンナ・アーレントやハーバマスらの市場・生産活動をそこから排除し、公共的活動のみの世界とするコンセプションとは明らかに異なっている。

ここでは着想を述べるにとどめるしかないが、高度な経済活動を展開する資本主義世界において、この領域を捨象して公共哲学を組み立てることが可能なのか、万一可能であるとしても、それは公共圏の全体像を矮小化することになりはしまいか、という疑問が自然に湧いてくる。ハーバマスの公共哲学は、戦後資本主義の黄金時代(1945~1970)に構想されたものであり、経済社会の側でも市民社会内に自由な公共空間を許容する余裕が十分あったがゆえに、リアリティをもち、知識人や中間層に影響力を広げたのではなかろうか。つまり西欧諸国特有の階級協調、労使共同の制度的枠組みがあったればこそ、安んじて公共哲学に専念しえたのはないか。アーレントの場合は、スターリン全体主義のもとにおける参加と自由なき労働を参照基準として、マルクスの労働哲学を奴隷哲学と断じた。しかしそうすることで、市民社会の公共領域をたえず浸食し、公共の自由を無力化する市場の支配力には目をつぶることになる。

こんにち、経済社会がいきづまっていて右傾化がグローバルに強まる状況では、経済領域における争闘を無視して構想する公共圏など砂上の楼閣じみてみえる。ハーバマスの哲学が急速に色あせていくようにみえるのは、そのせいではなかろうか。アイロニカルな言い方をすれば、アーレントが推奨する古代ギリシアの政治世界といい、ハーバマスが掲げる経済なき公共圏といい、前者が奴隷労働に、後者が外国人労働に依存する現実から目を背けているのではなかろうか。経済的なものを排除する、あるいは無視することは、経済領域における自由拡大のための民主化、共同化、自立化などに無関心であることを表している。

ちなみに、マルクスの場合、労働の哲学でありながらも、労働からの解放、自由時間の獲得を人類史的目標にしており、この文脈の上に公共圏の自由な活動が展開されているとみるべきであろう――その意味で、労働の問題は公共圏の不可欠の要素となる。

さらには危機の時代には、俄然政府や政治指導者の果たす役割が大きくなるので、これに対応する内容を公共哲学の構想は含まなければならないであろう。そういう意味で、市民社会の国家との関係は,よりシビアなものになろう。うまく言えないが、国家と市民社会とは相互依存的でありながら、相互対抗的争闘的でありうる。両者は、ヘーゲルが構想したように双方向的であり循環的であり有機的であるとしても、いつでも予定調和的であったり、均衡的であったりするとはいえなかろう。

断言めいて恐縮であるが、ヘーゲルの国家・市民社会論は、戦後における西欧の福祉国家構想に通じている。その国家構造に着目すれば、いわゆる社会コーポラティズムと瓜二つといっていい。しかしこんにち、西欧の福祉国家群も新自由主義的なグローバリゼーションの影響をうけ、2008年のリーマン・ショック以後潜在的な金融・経済危機にさらされて、次第に往年の輝きを失いつつある。それにともない市民社会の閉塞状況も強まっており、右傾化はその病理症状といえる。とはいえ、いわゆる社会主義が単なる構想としてすら問題にされえない現状では、福祉国家的デザインは依然未来社会の参照体系でありうるし、その意味でその原理論たるヘーゲルの「法(権利)哲学」を学ぶ意義は薄れていないであろう。

記

1. テーマ:ヘーゲルの国家・市民社会論

中央公論社「世界の名著」の「ヘーゲル・法の哲学」から

第三章 国家(§257~§360)を講読会形式で行ないます。今回は§294からです。

★国内では数少ないヘーゲル「法(権利)の哲学」の専門家であり、法政大学などで教鞭をとられた滝口清栄氏がチューターを務めます。

1. とき:2025年10月25日(土)午後1時半より(毎月最終土曜日)

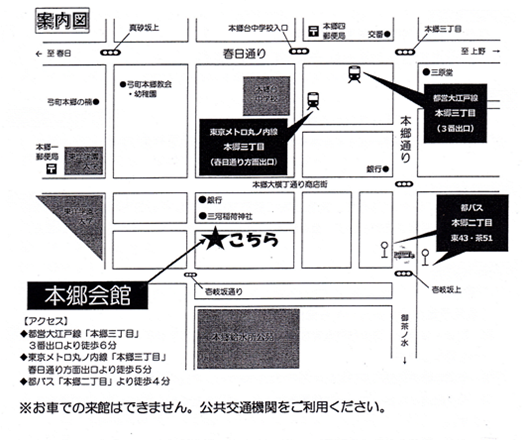

1. ところ:文京区立「本郷会館」Aルーム ――地下鉄丸ノ内線 本郷三丁目駅下車5分 文京区本郷2-21-7 Tel:3817-6618

1.参加費:500円

1. 連絡先:野上俊明 E-mail:12nogami@gmail.com Tel:080-4082-7550

参加ご希望の方は、必ずご連絡ください。

※研究会終了後、近くの中華料理店で懇親会を持ちます。