ヘーゲル「法・権利哲学(要綱)」中の立憲君主論は、おそらく評価が幾重にも分かれるであろうことは、門外漢の私にも想像しうる。詳細は他日を期したいが、同一著書においても立憲君主制の意義や役割についての叙述に、アクセントやニュアンスの違いが認められる。だだし、ここではそのことは度外視して、一点だけ問題点を指摘しておきたい。ヘーゲルの聴講生の筆記録(ホトー・ノート)に「そういう場合(N―君主の有する最終決定権が、君主の個人的な癖によってゆがめられるような場合)の国家はまだ完全に成熟していない国家か、しっかりと組み立てられていない国家なのである」とある。問題は立憲君主制にあるのではなく、それを支える国家機構の方なのだという。しかし歴史上、近代に入ってから立憲君主制が近代国家の成立に寄与したのは、一部の後発資本主義国家において、ごく短い一定期間の間だけではなかったか。むしろ危機の時代にあっては、立憲君主制は旧体制や反動勢力のつっかえ棒になり、国民の精神的動員の梃子の役割を果たしてきたのはなかったか。ただし、英国の当時の議会政治に誰よりも通じたヘーゲルが、あえて立憲君主制をドイツに最も適合するものとした論述は、当時の反動政府への配慮や譲歩という以上の意味があるかもしれないと、若干留保をするところである。

ついでながら、最近リベラル派と目される思想家のひとりが、日本国憲法の象徴天皇制の役割を積極的に擁護する発言をしている。平成天皇や令和天皇が自らに課している、戦死者や災害の死者への鎮魂と慰霊の旅を、象徴天皇制にふさわしい仕事として評価しているのである。私も気分的にはこの思想家に同調したくなる。しかし、これからの天皇がいつも日本国憲法を尊重し、自らの役割を控えめに抑制するとはかぎらない。いや深刻な危機の時代には、旧守派や反動派は国民の精神的動員に天皇制を利用し、戦時には精神的統合の中心に据えようとする怖れがないとはいえないであろう。ここは一人一人が自分の頭でよくよく考えなければならないところであろう。

記

1. テーマ:ヘーゲルの国家・市民社会論

中央公論社「世界の名著」の「ヘーゲル・法の哲学」から

第三章 国家(§257~§360)を講読会形式で行ないます。今回は§285からです。

★国内では数少ないヘーゲル「法(権利)の哲学」の専門家であり、法政大学などで教鞭をとられた滝口清栄氏がチューターを務めます。

1. とき:2025年9月27日(土)午後1時半より

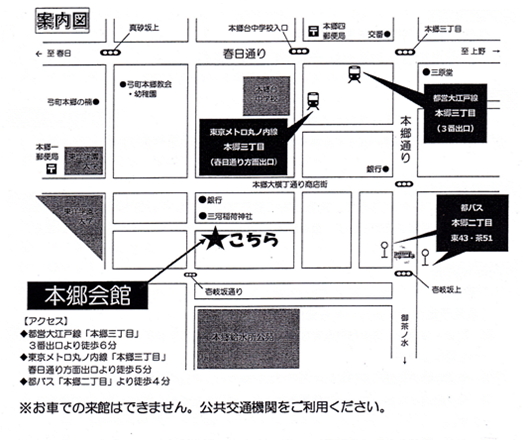

1. ところ:文京区立「本郷会館」Aルーム

――地下鉄丸ノ内線 本郷三丁目駅下車5分 文京区本郷2-21-7 Tel:3817-6618

1.参加費:500円

1. 連絡先:野上俊明 E-mail:12nogami@gmail.com Tel:080-4082-7550

参加ご希望の方は、必ずご連絡ください。

※研究会終了後、近くの中華料理店で懇親会を持ちます。