現代の強い課題意識をもって、ヘーゲルの「法権利の哲学」を読み込んだ秀作といえる福吉勝男「現代の公共哲学とヘーゲル」(未来社 2010年)。氏はヘーゲルの「法権利の哲学」のテーマを、達意の一文で次のようにまとめている。

「『自由な自我』の特性を損なわずに国家を構成し、そこで十分にみずからの働きを発揮する、つまり『組織づけられた国家』としての『立憲君主制』における国民の自由な意志の展開、主体性の発揮の形成メカニズムを精緻化することが、国家論をヘーゲルが生涯にわたって形成していくさいの中心課題の一つであった」(p.172)

フランスのルソー=ジャコバン型の、人民主権に基づく中央集権型の国家観とも、多元的な市民社会優位の英米流国家観とも異なる、立憲君主を頂点に据え、国家・市民社会の有機的構成を特徴とするヘーゲル的国家観の独自性が見事に表現されている。しかも現代の大衆社会化状況のもとでは、諸個人の自由意志の展開は、諸個人のアトム化と社会の分断に向かう趨勢を踏まえ、それの超克の形態として共同社会(associated society)を構想すべきであるという現代の課題とも見事にオーバーラップしている。

ただ私としては、諸賢の「法権利哲学」研究の功績を多としつつ、一点引っかかる点があるのである。それはヘーゲルの立憲君主制論に関することである。諸個人の自由や主体性は、君主制とは原理的には両立しえないものである以上、絶対君主制から近代国家への過渡的な妥協形態である立憲君主制に過大な意義を認めるのはどうかということである。メッテルニヒ反動の嵐のなかで、近代的な原理を死守せんとするヘーゲルの努力と工夫を認めたうえで、立憲君主制の持つ意味については、ドイツの近現代史を通観して限定的に考えるべきであろう。

君主制に避けがたいのは、民衆側の精神的依存や迎合意識であり、それと近代的な自我や自由意識とは相容れないのは明白であろう。トーマス・マンが、戦後すぐに、ドイツの精神史を回顧して、ナチズムの根源にドイツ的な精神的脆弱さ、狭隘さがあるとしたことを思い出すべきであろう。その多くがプロテスタンティズムに由来するであろう独特の「内面性」や「精神性」は、芸術や哲学分野で世界最高峰の作品群を生み出す原動力であった。他方、政治性や社会性(社交性)に欠けた同じ精神は調停や妥協を苦手とし、極端から極端へ走る傾向を有していた。平たく言えば、人格性において充実した内と市民としての未熟なる外とが分裂しているとしたのである。ドイツの多くの知識人は、こうした精神の在り方を欠点として自覚するのではなく、英米の物質文明に優越する「非政治的文化」としてうぬぼれていた。そのために、ドイツ芸術文化の担い手たる教養市民層は、ゲルマン民族の優越性を唱道するナチズムに対し、抵抗するどころか容易に同調することとなった。もともとドイツ的「非政治的人間」を自認していたトーマス・マンは、多大な苦難を経て政治的人間というか、常識ある市民への回心を、敗戦に打ちひしがれたドイツ国民にみずから演じてみせたのである。

記

1. テーマ:ヘーゲルの国家・市民社会

中央公論社「世界の名著」の「ヘーゲル・法の哲学」から

第三章 国家(§257~§360)を講読会形式で行ないます。今回は§298からです。

★国内では数少ないヘーゲル「法(権利)の哲学」の専門家であり、法政大学などで教鞭をとられた滝口清栄氏がチューターを務めます。

1. とき:2025年11月29日(土)午後1時半より(毎月最終土曜日)

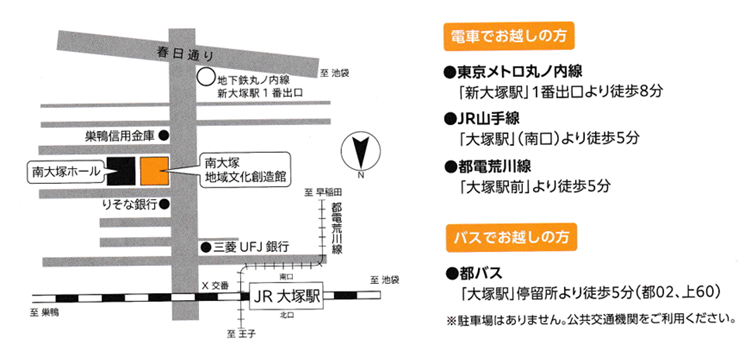

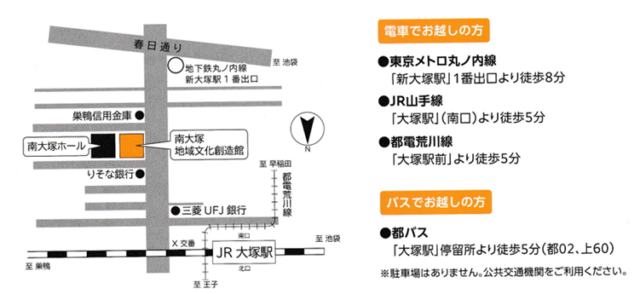

1. ところ:豊島区立南大塚地域文化創造館 2F和室 ――JR大塚駅南口下車5分 豊島区南大塚2-36-1 Tel:03-3946-430

1.参加費:600円

1. 連絡先:野上俊明 E-mail:12nogami@gmail.com Tel:080-4082-7550

参加ご希望の方は、必ずご連絡ください。

※研究会終了後、近くの中華料理店で懇親会を持ちます。

※12月度例会は、お休みです。