どこまで続く、この暑さ!と、秋のやってくるのが信じられないような日々でしたが、お彼岸になってようやく涼し気になってきました。たしかに「暑さ寒さも彼岸まで」とはよく言ったものだと、おはぎなどを作りながら感じ入っています。ようやく一息つけますね!日おくれ曜日に行った高尾山、相模湖にはヒガンバナが咲き乱れていました。ちゃんとお彼岸に咲くというのが奇跡というか、自然はやっぱりエライのか・・・。

「あれっ、また来た!」と思う方もいらっしゃるかも。もう9月になろうという時に遅ればせで8月号を出しましたが、今回は9月号です。10月3日の「こいのち学習会」のことをもう一度お知らせしたいので、頑張って作っています。

前号でスペインでの山火事のことを書きましたが、今回もスペインに関わるニュースを。9月17日の朝日新聞にスペインでの10万人規模のデモが、自転車ロードレースを止めたという記事がありました。イスラエルによるガザへの地上侵攻が始まり、ガザの市民、子どもたちがいのちの危険にさらされていることに対して、人道危機を訴えるデモが各地で行われ、デモ隊の一部がコース内を占拠してレースが中止になった。イスラエルのチームがレースに参加することに抗議するものでした。そしてスペインのサンチェス首相は政治集会で、デモの参加者たちを「正義のために闘うスペイン人」と称え、国際的なスポーツ大会へのイスラエルの参加禁止を呼びかけたそうです。友人であるジャーナリストのパブロはメールで、「逮捕者も出たけれど、デモの参加者はひるまず、走者たちを阻止続けた。走者の中には抗議の意味が分からない人たちもいたし、理解していた人たちもいた」と書いていました。サンチェス首相はイスラエルの攻撃を「ジェノサイド」と明言しているので、政府が抗議を支援する姿勢に反対の政治的立場を取る人たちは、「ジェノサイド」を否定する、という構図です。スペイン政府はイスラエルが参加するならば、ヨーロッパの音楽フェスティバル「ユーロビジョン」への参加をやめると言い、大学の中にはイスラエルとの協働プロジェクトを取りやめたところもあったようです。スポーツや学問と政治を一緒にするな、という声も聞こえそうですが、ガザへのイスラエルの攻撃を何が何でも止めさせたちという、ふつうの人たちの気持ちが伝わってくるようです。スペインは他の国に先駆けてパレスチナを国家として承認し、今やフランスやイギリス、カナダなどの主要国の承認も相次ぎ、今や11カ国が認という動きになっています。そんなふうに「パレスチナ」を多くの国が承認し、イスラエルを包囲する国際世論が形成されていってほしいと思いますが、アメリカの言うなりで絶対にそんなことはしないだろう日本の政府が恨めしいです。

この夏スペインに居た時に、マドリッドの郊外にどんどんアパートが建っているのをみて「出生率も減り、人口も少なくなっているはずなのに何故?」と、パブロに訊くと、「難民の数が増えているからね」との答え。レースを止めたスペインの人たちとこの言葉がダブります。ガザの人たちも難民もおんなじ「人間」なんだ、と「人権」を大切にするのが「人道」のはずですが、外国人を排斥しようという動きが先鋭化している日本。自民党の総裁選で候補者が言及するのはそこ。「日本人の気持ちを踏みにじる外国人はなんとかしなくては」「日本人の伝統を守る」、みたいな話ばかりで、裏金問題を語る候補者はいないというこの国の政治に今さらながら呆れますが、スペインの人たちの行動にちょっと希望を見出したい気持ちがしています。パレスチナの子どもだけではもちろんありませんが、罪のない子どもたちが殺され続けている事態に私たちはどう向き合えばいいのか、何ができるのかと、やっぱり考え続けなくては、ですね。 (星野弥生)

「世田谷区子どもの基本条例を子どもたちと一緒に作った区の職員にきいてみよう!

9月号を出したかった理由はこれです! すでに前号でご案内済みですが、10月3日に「教育車座集会第六弾」として、「基本条例」についての7月の保坂区長のお話に引き続き、「子ども・若者支援課」の職員のお二人に子どもたちとの条例作成の協働作業を語っていただく学習会が開かれます。すでに何人もの方からの参加希望の声もいただいていますが、多くの方に、条例がどんなふうに作られたかを知っていただき、この条例をどのように「子どもの権利」のために使いこなしていくのか、参加者みんなで考えていく機会にしていきたいと思います。それこそが一番大切なこれからの課題ですから。

実は、この会にピッタリとリンクするような会が9月3日にありました。「若者と咲かすネットワーク」の第19回目の交流会 『「子ども・若者総合計画(第三期) を自分のものにしよう みんなでつないでいこう!』。奇跡的に時間が取れたので、桜が丘の会場に「こいのち通信」などを持って行ったらビックリ!なんと90人くらいが島になったテーブルの周りにひしめいています。せいぜい30人くらいだろうと思っていた私の完全な認識不足。通信はまるで足りませんでした。もう19回目、というのもすごい。いろいろな場面で顔見知りになっている人たちもたくさんいて、「えっ!あなたも!」「久しぶり!」と挨拶しながらも、若者パワーに圧倒されました。村松さん(むらまっちょ)がこのネットワークのことを最初に話してくれました。「世田谷の若者のホームになることがミッション。若者が自分らしくいられる居場所、若者に関わる大人同士がつながること」だと。困った時に若者が孤立しないですむように、ネットワークでは交流会、見学ツアー、若者の声を拾うプロジェクト、若者支援シンポジウムなどを行っています。それを支援するのが、この会を共催する世田谷区の「子ども・若者支援課」であるということもここに来てわかりました。10月におよびする青木さん、佐藤さんのお二人はこの日のスピーカーでもありました。青木さんは総合計画のポイント(特に子どもの権利・若者分野)、佐藤さんは新規事業について解説してくださいました。まるで示し合わせたかのようで、参加した佐藤由美子さんと私は思わず駆け寄って「よろしくお願いします」と挨拶。お二人に先立って山口有紗さん(児童精神科医、子どもの虐待防止センター)が計画の背景について話されました。この日のメインはランダムに同じテーブルに座った参加者5,6人が交流をするというもの。初対面の方も多く、行政関係では若者支援課の職員(部長、課長も含め)はもちろん、池ノ上青少年交流センター、野毛青少年交流センターの職員などさまざまな現場からの参加があり、区全体で若者支援に取り組もうという姿勢がみられました。私がいたテーブルには、船橋地区委員の方、区議会議員、こども食堂主宰者、青少年交流センター、こども劇場、若者支援のNPOの方などが自己紹介をしながら語りました。時間が足りないほど!

久しぶりに「子どもにかかわる」グループや人たちが集うこのような場にいて思い出したのは、ほぼ30年前に「いじめよ、とまれ!」を合言葉に集まって作った「世田谷こどもいのちのネットワーク」でした。区内にある子ども・若者の現場にいる人たちがあっちからもこっちからも集ってきて、用賀中学校の体育館を埋め尽くしたあの時のことが浮かんできたのです。親も教師も地域の人たち、官も民も一緒に立場を超えて「子どもを真ん中」につながろうと立ち上げたネットワーク。あの熱気がここに生きている、という感じでした。30年経って、ちゃんとここには「子ども・若者」と共にある大人たちがいる。「こいのち」通信でそんなことをいつも言っているわりには、実際の現場を知り、とても感動してしまいました。どなたかがおっしゃってました。「これだけの人が夜に熱く話している。熱が磁石になっていく。」と。

2時間半くらい経ち、まだまだ話し足りないところで、千歳船橋の飲み屋に移動。40人くらいの若者、大人が混じりあい、夜が更けていきました・・・。

この続きは是非とも10月3日のこいのち学習会で! (星野弥生)

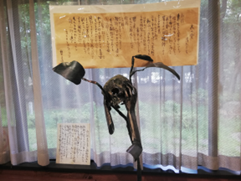

「戦死者からのメッセージ」 武田美通作品展

【前号でご紹介した、武田美通さんの鉄の造形展が9月18日から23日までの一週間、中野で開催されました。ご覧になった方もいらっしゃると思います。怖いけれど、ずしりと武田さんの彫刻を通じて無念の死を遂げた戦死者たちの言葉が伝わってきます。佐藤由美子さん、星野弥生が観て感じたことをお届けします,】

『戦死者からのメッセージ』作品展」を観に行きました

中野駅南口から線路沿いに東中野方向に戻ります。なかのゼロホールのずっと手前の路地を右に入ると、突き当りに産業振興センターがありました。入口から入ってすぐのホール右手に展示スペースがあり、むき出しの展示物の一つ一つが、目に飛び込んできました。20体ばかりの造形物が並んでいます。確かに鉄の作品たちではありますが、その不思議な柔らかさに、これはナンなんだ?という気持ちがまず湧いてきます。チラシの写真からは想像できない何かをまとって、硬いはずの鉄の造形物が息づきながらそこに並んでいました。一つ一つゆっくり観ていくと、骸骨たちが身に纏っている衣服や持ち物はボロボロなのに、その身体を支えている骨格はしっかりとリアルにいのちを訴えているのです。骨格について専門的に学んだ医師が観ても、とても忠実に再現されているのだそうです。計算したわけでもない、具象でもあり、抽象でもある、その足し算の効果なのでしょうか?

中でもとりわけ私の足が留まったのは、茨木のり子の詩からインスピレーションを受けて作られた『木の実』と題した作品。「青い大きな果実がひとつ 現地の若者はするすると登る 手を伸ばそうとして転り落ちた 木の実と見たのは 苔むした一個の骸骨である・・・」地面に散乱した兵士の遺骸。長い長い年月の中で、その骸骨をひっかけて、森の若木は成長し、骸骨はまるで果実のように樹上にあった。ミンダナオ島で、その出来事に茨木さんは出会ってしまったのでしょうか?その兵士が幼い頃、その幼い頭を胸に引き寄せて愛おしんだ母が私だったら・・・、と想像を馳せます。その一行に続く言葉がずっと書けないでいる、という詩です。

先の戦争の兵士の死因の多くは餓死である。そんな史実をも訴える硬く冷たいはずの鉄の造形物たち。どう史実を忠実に学び、想像力を膨らませ、熱い鉄を叩き、切り、造形し、何を吹き込んだら、こんなふうにいのちの訴えを伝え、胸を打つ作品に形作ることができるのか、不思議でしかたがない!そんな胸揺さぶられる体験を与えられた作品展でした。 (佐藤由美子)

保阪正康さんのお話が目の前に現れた!

「平和都市宣言40年 せたがや未来の平和館10周年」の今年、7月15日に世田谷で行われたシンポジウムで、ノンフィクション作家の保阪正康さんは「次世代への継承~戦後80年 語り継ぐには~」と題する基調講演をされました。「日本は恥ずかしい戦争をした、考えが出来ていない。これが今の基本的な問題」と語り始め、「歴史は人間の行為の累積なので、歴史に人間の視点が考えられないだろうか」「戦争が終わってすぐにすべての書類を焼き捨てたのが日本。他の国では考えられない。アメリカの1万8千人の調査員が全国の市町村を調査し、31万人の死者数というが、もっと多いであろうその数もわからない。」「終戦近いころ、頭脳が欲しくて学徒を動員したが、何人行ったか、なぜ行ったかもわからない」「『この戦争はなんだったんだろう?』と軍人だった人に訊くと、『ひどいものだったよ』と。軍人の人事異動は懲罰で、ガダルカナルに行けというのは、死んで来いというのに等しい」。また9月の放送されたFMせたがやの「区長の談話室」の二人のホサカ対談の中で語られた「ミッドウェイ海戦あたりから、戦争で亡くなっていく兵士の7~8割は、銃弾で倒れたのではなく、食料がなくなって餓死、病死のためだった」ということ。そのようなお話やその後保阪さんの昭和史に関する本を読んで知ったことがはっきりと目の前に映し出されたのが、美通さんのおどろおどろしい鉄の造形でした。ああ、こういうことだったんだと。「戦死者たちからのメッセージ」には、「・・・あの地獄の戦線で、私たちは(・・・)最後の一兵となるまで、鬼神も哭(な)く壮絶な戦いをしました。無謀、不条理な作戦命令のもと、私たちは銃砲火に、病いにあるいは飢餓のなかで斃れていったのです。トカゲや蛇、サル、昆虫などは勿論、わが身の銃剣にわく蛆まで食べつくしての戦いでした」と書かれています。まさに「飢餓地獄」、戦友の白骨となった遺体の中を、明日は我が身ととぼとぼ歩く兵士たちの「白骨街道」。そして作品の中には自分の「靴を喰う兵士」も。由美子さんと同じく私も茨木のり子の詩「木の実」を形に造った作品に釘付けになりました。「木の実」はこんな詩です。

・・・ミンダナオ島

26年の歳月

ジャングルのちっぽけな木の枝は

戦死した日本兵のどくろを はずみで ちょいと引っ掛けて

それが眼窩であったか 鼻孔であったかはしらず

若く逞しい一本の木に

ぐんぐん成長していったのだ

生前、この頭を かけがえなく

いとおしいものとして

掻抱いた女が きっと居たに違いない

小さなこめかみのひよめきを

じっと視ていたのはどんな母

やさしく引き寄せたのは どんな女(ひと)

もし、それがわたしだったら・・・

絶句し、そのまま一年の歳月は流れた

ふたたび草稿とり出して

嵌めるべき終行 見出せず

さらに幾年かが 逝く

もし それが私だったら

に続く一行を 遂に立たせられないまま

のり子さんの詩と美通さんの作品が響き合っていました。

さまざまな場所で行われてきた展示を、ぜひとも世田谷で行いたい、という気持ちが募ります。本当に多くの人に、とくに若い人たちに見てほしいと願います。「未来の平和館」あるいは世田谷美術館で・・・。区との「協働」で実現させたいです。 (星野弥生)

世田谷合同教研2025へのお誘い ~

世田谷区では、世教組と都教組世田谷支部が合同で毎年教育研究会を行っています。

かつては多くの地域で活発に行われていた教研ですが、文科省による「組合つぶし」の中、私たちの正当な学ぶ権利である「研修」と認められなくなりました。それでも教研を大切にしようという情熱により続けられてきています。

今年のテーマは「みんなで集い みんなで語ろう 世田谷の教育」です。分科会は以下の通りです。

分科会①「戦後80年 今、平和教育を」

報告 亀井修司「戦後・被爆80年 今こそ平和教育を~夏休みの課題から」

藤田直彦「戦後80年~韓国と原爆と平和教育」

*教員が戦争の実情を学ばず、学校が大切な課題から目をそらさせようとする時代に「平和

教育」への切り口を探ります。

分科会②「世田谷の教育はどこに向かうのか」

報告 河野美砂子「『世田谷教育大綱』の理想と現実」

和泉航「今学校の生きづらさを考え、進む先を模索する」

*「世田谷区教育大綱」と「世田谷区教育振興基本計画」は何を目指そうとしているのか。その

方向性を現場の教員の目線から検証します。

分科会③「子どもが生き生きと学ぶ授業を創ろう」

報告 井本宗近「理科が好きになる3つのポイント」

小山雅人「今こそ『特活』~子どもたちの輝く姿がそこにある~」

*学校の中心は授業にあります。授業づくりについて学びます。

日時:10月22日(水)17:30から19:30

場所:世田谷区立松丘小学校

組合員でなくても、教員でなくても、どなたでも参加できます。世田谷の教育の熱気をいっしょに作りましょう。 (世教組 藤田直彦)

【「こいのち」でもずっと課題にしてきた『教育大綱』や「平和教育」の分科会もあるのでぜひとも参加したいですね!】

◇ ◇ ◇ ◇ いろいろ告知板 ◇ ◇ ◇ ◇

★こいのち学習会 教育車座集会第六弾

「世田谷区子どもの権利条例を子どもたちと一緒に作った区の職員にきいてみよう」

10月3日(金)18時~21時 世田谷ボランティアセンターにて

(メールなどで参加申し込みをしていただけると嬉しいです)

★もっと語ろう不登校 Part 304 10月4日(土) 2時~ Be!にて ズーム希望者は 佐藤: yurinoki11513@gmail.com 高橋:fsbttoru@yahoo.co.jp

★雑居まつり

「世田谷のボランティアと福祉を発展させるために私たちは今・・・とよびかける雑居まつりは今年で50周年! 10月12日(日)10時~16時、羽根木公園で行われます(荒天時は13日(祝)に)。

「こいのち」の事務局メンバーは、「フリースクール僕んち」(トールさん)、「神戸をわすれない・せたがや」(星野弥生)などが店を出しています。知り合いにたくさん会えます! 神戸コーヒーをぜひ飲みにきてください。

★「人間の生と性を学ぶ会」11月例会 11月井27日(木)17時半~20時半 宮坂区民センター

村瀬幸浩先生とともに、「性」はまさに「生」の問題ととらえ、暮らしの中、社会の中での「性」にまつわる課題についてなんでも話し合う会。9月例会では「男子の性」をテーマの一つとしてとりあげました。年代・世代を問わず、どなたでも参加できます。(星野弥生)

★ 星野弥生の気功教室。第二、第四金曜日の17:30~19:20経堂地区会館別館 第二、第四日曜日10時から代々木公園。10月井12日は雑居まつりなので、翌13日(祝)の予定です。第三火曜日13時半~15時 「オープンスペースBe!」。10月21日、11月は25日(第四) ブログ「気功学習室」参照

世田谷こどもいのちのネットワークの会員になってください。つうしん・お知らせが届き、講演会・学習会などの参加費が無料になります。

年会費3000円 カンパ大歓迎! 郵便振替口座00100-9-396998

*年会費納入者 2025年6月~8月 【会費】水戸喜代子。月田みずえ、松本敬子、宮原栄子 【寄付】森遵 【切手のカンパ】澤井留里 ありがとうございます!

【事務局】星野弥生 Tel 03-3427-8447 070-5554-8433 email:marzoh@gmail.com