11月21日、最終日が明日に迫り、あわてて出かけた「滅亡を体験する―戦渦と文学1936-1950」。山手線の日暮里から渋谷に出て、井の頭線への乗り換えの通路が、こんなにも長かったかと。駒場東大前から歩いて7分との案内だが、それも、10分はかかったか。

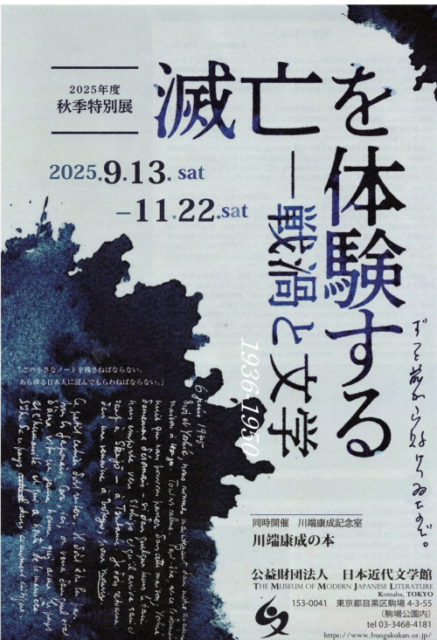

左側の横文字は、フランス語で、渡辺一夫『敗戦日記』1945年6月6日より。右側の走り書きのような一行は高見順の日記の1945年8月14日からで「ずっと前から敗けてゐたのだ」と読める。

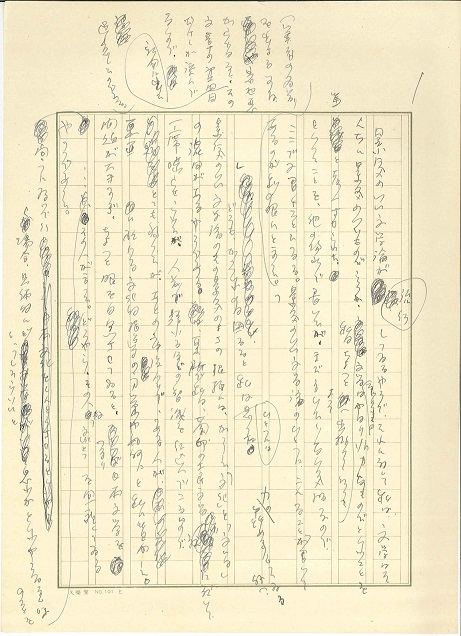

秋晴れの駒場公園、旧前田家洋館脇の公孫樹の黄葉はすでにみごとに色づいていた。靴底に砂利と木の実が入り混じった感触を確かめながら、文学館へと向かう。特別展のテーマは平たく言えば「敗戦前後の作家たちの足跡」というところか。 展示は、官報・週報、新聞、雑誌などと所蔵の作家たちのコレクションの肉筆の日記、手紙、葉書、原稿などが駆使されていた。それに、このところ大幅に拡大した国立国会図書館デジタルコレクションも活用されている。

展示の冒頭は、東京日日の高原四郎記者従軍記念の日の丸への寄せ書き(1940年2月)である。そうそうたる作家たちの寄せ書きに息をのむ。 構成は以下の通り。

・二・二六事件から日中戦争へ

・アジア・太平洋戦争開戦

・総力戦体制

・中国戦線と南方

・空襲・原爆

・敗戦

第一部は、二・二六事件の戒厳司令部からの「下士官兵ニ告グ」(1936年2月29日)ビラから始まる。1936年10月14日には、内閣情報部から『週報』が創刊され、国策の広報・宣伝活動が強化されてゆく。この間、敗戦を経て、検閲や弾圧から解放されたはずであったが、GHQによる形を変えた情報統制がなされ、多くの文学者たちは戸惑い、息苦しい時代ではなかったか。その弾圧、統制の実態に触れるのは第三部の「総力戦体制」の部分だが、法令の提示と津田左右吉事件、横浜事件と日本文学報国会関係の資料に留めているように思えた。

第五部・第六部になると、やや焦点が定まらないような気がしたが、8月15日前後の高見順、中野重治、秋田雨雀、渡辺一夫らの日記が並ぶと、それぞれの鬱屈が見て取れるようだった。さらに、占領期のGHQによる検閲を体験しているに違いない作家や編集者たちの声も知りたかった。

また、私がほとんど知らかったこともあって、興味深く思われたのは、作家たちの中国や南洋への従軍、渡航体験おける写真や記録、書簡などであった。とくに高見順の「文学非力説」論争は、1941年1月、自ら進んで渡航した「蘭印」(インドネシア)体験に触発されて書かれた「文学非力説」(『新潮』1941年7月)が発端である。国策文学への抵抗か屈服か、評価が分かれているとのことであるが、論争直後の1941年11月には徴用令によって、陸軍報道班員としてビルマ(ミャンマー)に派遣される。妻や母親にあてた軍事郵便の一部も展示されていて、少しほっとしたものだった。

また、この展示で、歌人はどう扱われているかにも着目した。斎藤茂吉と窪田空穂の二人だった。茂吉は『文藝』(1942年1月号)収録の「開戦10首」の部分が展示されていた。これらの短歌は、昭和十六年、昭和十七年の作品を集めた『霜』(1951年12月)には、戦争に関係しないもの863首を収録とあり、件の作品は省かれている(『斎藤茂吉全歌集』筑摩書房 1968年12月 1316頁)。空穂の『冬木原』(長谷川書店 1951年7月)における、次男茂二郎の戦死を偲んだ長歌「子を憶ふ」部分が広げてあった。

通り過ぎてしまった展示も多くあったと思うが、脚も疲れてきたので、それ以上はあきらめた。ただ、帰り際に、転居前に、文学館未所蔵の書籍や雑誌を寄贈した折、お世話になった担当の方に挨拶できたのが何よりだった。

疲れたと言いながら、これまで寄ることがなかった旧前田邸の和館に入ってみた。見学者の中には、自分の家の縁側のようにくつろいでいる人たちもいる。洋館の文学博物館は、今回も失礼して帰路についた。

そういえば、昼食はまだだったのだ。東大駒場駅前のパン屋さんの匂いに惹かれて、けっこう買い込んでしまった。

旧前田邸和館の見学者たち

初出:「内野光子のブログ」2025.11.27より許可を得て転載

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2025/11/post-d51aa4.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14546:251128〕