前回、敗戦からの約5年間を日窒の再建を軸に辿ったが、本稿を含めあと2回、同じ期間をなぞることになる。

【プラスチックの源流】

日窒は戦後、硫安からプラスチック類へと主力製品を転換し、高度経済成長期に2度目の黄金時代を迎える。そのプラスチック技術の源流には、水俣の橋本彦七が開発したアセチレン合成化学と、朝鮮での石炭液化技術による石炭酸系樹脂との2つの系統があった(延岡のセルロイドを除く)。

後者は、石炭から得られる物質を原料とするフェノール樹脂で、戦時中は航空機製造に利用された「チッソライト」として知られていた。

石炭液化技術は、野口の号令で早くから研究が始められていたが、野口にそれを提案し、かつその役目を託されたのが工藤宏規という技術者だった。

彼は朝鮮の永安工場、阿吾地工場、そして満州吉林工場の工場長に任命され、石炭液化を担当した。

工藤が携わった石炭酸系樹脂は「チッソライト」という商品名で戦争末期に航空機製造に利用されたが、戦後の日窒では途絶え、旭化成がその技術を応用した。

戦後の日窒で花開いたのは水俣で開発された技術のほうだった。

橋本彦七は日窒そして水俣病の歴史において鍵となる人物のひとりであるが、工藤宏規もまた日窒の戦後の分岐点に大きな影響を残した技術者であった。

【技術者 工藤宏規】

1923年、延岡での日本初のアンモニア合成を記念して撮られた、発明者のカザレー博士を囲んだ写真には、新米風情の工藤が後列に立っている。大分の久住出身。東京帝大の応用化学科を卒業し、日窒に入社した。

後年に書かれた日窒の技術者たちの文章を読むと、多くの人が彼に技術者として最上級の評価を与えている。しかしまた誰もが彼の人となりについて一言付け加えたい衝動を抑えきれないのである。

「日本窒素の者なら、彼の強情さを知らぬ者はいない」とか「野口さんでさえ工藤には手こずった」とか、「一度『ウンニャ』と言ったらテコでも動かない」とか、逸話にはこと欠かさない。

こんなエピソードもある。

阿吾地工場では(結果的に石炭の品質のせいだったが)ガス化がうまくいかず、製造課長と工藤が激しい口論になった。どんなに理路整然と説明しても工藤は「工員の修練が足りない、自分の設計は間違ってない」と言うばかりで、結果的に製造課長は辞めてしまった。

また阿吾地工場は海軍の管理下だったので、不具合の説明をしに海軍と面会に行く自動車の中で、現場をよく知る部下の技術者が工藤に改善策を丁寧に説得していると、怒り出して道の途中で車外に放り出してしまった。

また、彼の手掛ける事業は多くが実用化に至らず「貧乏神」のあだ名も陰についてまわっていた。

じっさい、彼は阿吾地のあと吉林の液化工場長も任せられるも、海軍の方針に翻弄され、どちらも事業が実用化する前に計画変更されている。

だが、戦後の検証によると、阿吾地の石炭液化は当時最先端だったドイツの技術を上回るものだったことが明らかになっている。

そういった彼の才能を知ってか、それとも何か波長のようなものが合ったのか、工藤ほど野口に愛された部下はいなかったと言われている。

何しろ工藤にいくら説得しても聞き入れてくれないと、ある技術者がドイツ語の専門書を持って野口に直訴しにいくと「それは印刷ミスで、工藤が合っている」と言われたそうだ。

野口の死後も、自他ともに野口の一番の愛弟子と認められる立場であったと思われる。

その工藤が敗戦後、1946(昭和21)年の春、内地に引き揚げてきた。

海外植民地にいたほかの日窒の幹部もそのころまでにはほぼ全員無事に日本に戻っている。

前稿で述べたように、延岡工場は敗戦後すぐに「独立宣言」しており1946年の7月には旭化成として独立してしまう。

工藤を含む引き揚げ幹部たちは、唯一残った水俣工場を元手に、再建計画を模索したのだった。

【水素製造という岐路】

前稿で触れたが、水俣工場は橋本彦七工場長が戦前から築いてきた「橋本組」とでもいうようなチームワークができており、空爆で廃墟と化した工場を驚異的な期間で復旧し再稼働を始めた。

敗戦直後の水俣工場復興計画は、通信も遮断され本社(大阪)との連絡がとれず、橋本の一存でなされた。敗戦後最初に株主総会が開かれたのは11月である。やがて復興計画に日窒引き揚げ幹部の意向が入ってくる。

だが、本社の復興計画も橋本の計画も、食糧難を前提とした硫安の生産を主力にすることには相違なかった。敗戦直後の日本の硫安生産力はその10年前の4%しかなかったのである。

硫安製造をする工場設備の復旧は目処が立ったが、問題は電力不足だった。

当時、水俣とその周辺地域は九州配電株式会社が、水力発電を多数所有している日窒から電力を買い上げて配電していた。そのため主要送電系統から独立していたので他電力からの買電は容易ではなかった。

そこで再建案の対立が起こったのである。

そもそも電力のほとんどは、水電解による水素製造に用いられる。ではこの水素を別の方法で製造すればよい。すなわちそれは日窒が得意としていた石炭から水素を抽出する「水性ガス法」であった。

これを提案したのは橋本彦七であった。

彼は、出水(水俣の隣町)の旧海軍航空隊基地跡に、朝鮮阿吾地工場の技術をそのまま転用した工場を造ることまで考えていた。それで年3万5千トンの増産が可能という計算だった。

その案に反対したのが、当の専門家である工藤宏規であった。

彼の提案は、水力発電所を新たに建設するというものだった。しかも雨量による発電量の増減を抑えるため、日窒が朝鮮に構築したような貯水池付きの流れ込み式だった。

工藤の専門は化学で、水力発電は門外漢である。なぜそのような着想を得たのか。

彼は、満州吉林工場が売却されたあと、昭和17年ころ久保田豊に呼ばれて南方に異動し、ジャワなどで電力開発の仕事をしていた。トバ湖の調査なども行った。

戦争が終わり、帰還船のなかで彼は日本の将来は水力発電の開発にかかっていると悟り、日本に到着すると家族にも会わず地図を大量に買い込み、国内の理論包蔵水力を丹念に調べたという。

まずはそれを自社(日窒)で取り組もうという考えだったのだろうか。

【橋本組 VS 進駐軍】

石炭ガス化か水力発電か、という選択は、その後も専門家の間で意見が分かれている。

橋本の「水性ガス法」案は、石炭不足のさなか旧財閥系と違い石炭を潤沢に調達できる後ろ盾がないという欠点があった。利点としては、すでに日窒で確立した技術であるということ。そして、尿素肥料の製造にもつなげることもできた。また、水力発電所にくらべれば遥かにコスト安ということだった。石油化学への転用が比較的容易だった。

一方で工藤の「水力発電所」案は莫大な費用を要したし、日窒の事業がしばらく電気化学工業に縛られることを意味していた。しかしその当時、国の復興予算をとりつけるには「ガス法」では無理であったという見方もある。

結局、朝鮮引き揚げ者が大多数である幹部らによって、工藤の案が採用される流れができ、1946(昭和21)年7月19日の役員会で水力発電所を建造することが決定した。やがてそれは球磨川とその支流を用いた「内谷(うちたに)発電所計画」として、国内では例がない規模、かつ経験のない設計のものとなった。当初予算6億8880万円億円だった。

ところで政府は、1945年の9月にはGHQに窒素肥料生産を確保するため「国内における化学肥料保持運転に関する件」の要請を行っている。翌年46(昭和21)年の3月には国内40工場が重点工場に指定され、農林中央金庫の資金9億9162万円が「つなぎ資金」という名目で投入された。

そのような政府の方針が、その大計画の背中を押したと思われる。

しかし、会社の存続がかかっている敗戦混乱期、しかも既に急速なインフレーションが始まっているというのに、巨額の投資をすることは、果たして妥当な判断だったのだろうか。この決定の背景には、以下の3つの要因が考えられる。

1.工藤の強引な推薦

工藤の「頑固」が、彼の性格を知る朝鮮引き揚げ幹部たちに、反対する隙など与えなかったのかもしれない。

なにしろ工藤には残りの生涯をすべて水力発電開発に捧げたほどの強い決意があった。

その後1947(昭和22)年1月、工藤を含め幹部が「公職追放」されると、工藤は日窒に戻ることはなく、野口研究所(野口の遺産で創設された組織)の理事となり、そこで水力発電開発の調査研究にいそしんだ。「水力を中心とする日本再興の設計図」 を作り、日本政府にも強く働きかけた。

のちにはGHQの命令によって作られた電力中央研究所の「産業計画会議」の中心企画者となった。その頃の彼を知る人は「魚が水を得たよう」と言っているが、ほどなく急性膵炎で急死した。

彼の宿命的な特性を、同僚が簡潔に言い当てた言葉がある。

「工藤は顕微鏡と望遠鏡だけ持っている」

卓越した仕事をするが、それが価値を発揮するのはずっと先の話、ということである。「貧乏神」というあだ名と対をなしている。

じっさい、彼の発案した水力発電は、日窒にとって長い間「貧乏神」であった。内谷発電所は36年の工事期間がかかり、完全に完成したのは1985年であった。しかし現在となっては斜陽の水俣工場を安価な電源で支えている。また、環境ブームに乗って水力発電所は再評価されている。そういった現在が工藤には見えていた、と言えるのかもしれない。

2.植民地感覚の延長

朝鮮引き揚げ幹部らは、朝鮮では規模も金額もケタが違う事業を行っていた。工場長クラスでも、設備投資に数千万円(現代ではおそらく数百億円)という予算を次々と立て、湯水のように投資し、失敗したらまた請求して何度でもやり直すことができた。

そういう感覚が、まだ抜けていなかった。のちの社長である吉岡喜一はこのように言っている。

「どんな間違い起こしても試行錯誤でやっていけた時分におる人たちと、一歩誤れば会社つぶしてしまうという時のあれと違うんですよ。経営のね。だから、これを進駐軍と水俣では言ったわけですよ。朝鮮から引き上げてきた優秀な技術屋、優秀ちゅうけどこの優秀がねこれはまあ水俣の技術屋さんから言わせたらそれは(中略)大学出てポーッと係長で朝鮮に行って、ポンポンと好きなことやって、また大きな事業を何倍のということをやってきた人が引き上げてきて、のほほんと水俣工場の中へのっかって好きなことをやって、地元を無視したようなやり方も相当やったでしょ。」(矢作正 「戦後チッソ史1945-55」 吉岡喜一1980年9月19日談)

3.水俣「橋本組」との対立

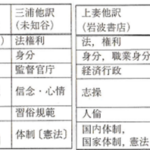

日窒の従業員は、幾層もの階層(ヒエラルキー)によって支配されていた。

当時の同業他社も大差なかっただろうが、職員(正社員)と労働者(日給月給)との身分差(給与の差)は歴然としていた。また、技術者が企業を率いていた。優れたものを作れば営業努力なくとも売れる、という考え方が支配的だった。

そして朝鮮での事業が成功してからは、日窒の中心はあくまで朝鮮であり、興南工場だった。

また、東京帝大応用化学科が日窒のお抱え研究室のような存在だった。優秀者は日窒に入り、朝鮮に配属されるのだった。

すなわち日窒では、「技術者」、「帝大出身」、「朝鮮」の身分が揃えば「役満」だったのである。

ちなみに橋本彦七は東京高等工業学校(現・東京工業大学)、吉岡喜一は神戸高等商業学校(現・神戸大学)出身である。

そういう彼らからみれば水俣工場などもののかずにも入らなかった。

「肺をやられたやつは橋本のところに転属」。「水俣は日窒のサナトリウム」。これは野口の言葉だが、そういった意識は共有されていただろう。

じっさい興南の従業員が水俣に行ってみると、規模が小さく「工場はまるでおもちゃだった」という。

しかし敗戦後、彼らはそこを足場とするほかなかった。そして彼らにとって水俣は有無を言わさず支配すべき場所だった。

彼らが水俣で「進駐軍」と呼ばれた状況の背景のひとつがそれである。

【水俣工場共同体】

もうひとつに、「進駐」される水俣側の状況がある。

水俣工場は、戦前に水俣オリジナルのアセチレン合成化学が大きく花開いた。そして戦争が始まると軍事需要を背負い、学徒だけでなく芸者に至るまで町民総出で工場で勤労奉仕したという。

それで橋本は彼ら全員(約4000人)が入れる巨大防空壕を建造した。そして8回に及ぶ米軍の激しい空襲を乗り越えてきた水俣工場では、従業員の身分意識は希薄となり、復興作業におよんでは従業員家族も「水俣工場共同体」の一員となって協力した。

一方、京城支社長の白石宗城は、敗戦後も工場は操業を続けると宣言しながら、従業員を放置して最後の鉄道で日本に逃げてきた。

そういった白石を筆頭とする引き揚げ幹部たちが「水俣」に土足であがりこんであれこれと指図を始めたのである。「進駐軍」という言葉には「水俣工場共同体」が「占領」されていくという感情が表現されている。

やがて「進駐軍」の「占領」プロセスは、中心人物である橋本のパージへと向かった。

引揚者雇用対策と硫安増産の目的で、山口県徳山に工場建設計画が始まった。橋本にそこの徳山工場建設所長を兼務させたのである。工場が完成すれば工場長として異動ということになる。

前稿で触れたように、1946(昭和21)年10月、徳山工場計画はGHQの命令で完成直前に中止させられた。

そして同年9月から翌年2月にかけて8名の日窒幹部が「公職追放」に指定された(うち2名のちに解除)。役員のなかで唯一指定されなかった橋本を含む全員が辞任した。

【水俣市長選挙】

水俣町は1949年(昭和24年)4月1日 市制を施行し、水俣市となった。市となって最初の市長選挙が1950(昭和25)年2月に行われた。

労働組合を筆頭に、工場関係の諸団体から橋本を市長候補にという声が上がった。

家族の反対があってなかなか承諾してもらえないために、締め切り前には大勢の市民が自宅に詰めかけ説得したという。結果、立候補し、圧倒的な得票で当選した。

橋本は、足掛け4期、合計16年にわたって水俣市長を務めることになる。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔study1324:241015〕