三浦梅園(1723~1789)について

(テキストとしては、梅園哲学入門 ともいうべき「多賀墨郷君にこたふる書」や「手びき草」など、岩波文庫版 「三浦梅園自然哲学論集」に編まれている諸論文を扱います)

近代初頭の科学と哲学は、まず目の前に立ちはだかる封建的呪術的なものの見方や宗教的ドグマに激しい闘いを挑み、これらを打破してしっかりした基礎の上に自分自身を確立しなければなりませんでした。ヨーロッパにおけるこうした反封建、反カトリック的な思想運動は、啓蒙主義時代――18世紀にイギリスやフランスでひとつのピークを迎えます――が、それより前のルネサンス後期にイギリスではフランシス・ベーコン (1561~1626)という人が現れ、啓蒙主義のための地ならし的作業を行ないました。この人は中世的な学問観とはまったく異なる考えを持っておりました。中世の学問を代表するのはスコラ哲学というものですが、そこでは哲学は「神学の端女 (はしため)」といわれているように、キリスト教の擁護を主目的にし、神が存在することの証明や教条の弁護に百万言を費やし、現実とは無関係な言葉だけの空理空論に陥っておりました。(ただし護教論の性格は免れがたかったとはいえ、トマス主義など優れた哲学的伝統も存在しました)

ところがベーコンによれば、「知は力」 (scientia est potentia.)であるべきであって、学問の本来の目的はもともと人類の福祉増大に役立つところになければならない。そして「知が力」であるためには、自然を解明して自然についての証明可能な確実な知識 (法則的知識)を獲得し、それを技術的に応用して自然をつくりかえなければならないというのです。この新知識観・科学観を定式化したあまりに有名な言葉が、「自然に服従することによって 自然を支配する」というものです。 自然を人間目的に役立てるためには、まず自然のところへ行き、謙虚に耳を傾け、自然が何であるかを確かめなければならない。この自然との新しい関わり方を示すのが、ベーコンのいう「ノーヴム・オルガヌム (新機関)」 としての新学問なのです。自然と積極的に関わり、観察や実験を通じて自然が何であるかを確かめる、この確かめる具体的な作業手順や規則が、学間の方法論や技術論にあたるのです。

しかし実は自然に対し素直にあたるといっても、人々はあまりにいろいろな先入見や偏見に囚われてしまっていて目を曇らされているので、まずそれらの破壊から手をつけなければならないとして、有名な「イ ドラ論 (idola偶像)」 を唱えるのです。イドラとは、ゆがみとか目の曇りというほどの意味です。

1. 「種族のイドラ」で、人間の肉体的精神的な特性から来るゆがみ。錯覚や錯視などが典型的でしよう。感覚的知覚の限界をあらわしています。

2. 「洞窟のイドラ」で、個人の持つ癖とか、教育や習慣から来るゆがみです。

3. 「市場のイドラ」で、人間の交際から起こるもので、言語によるゆがみが典型。

4. 「劇場のイドラ」で、既成の学説や通説から起こる先入見や独断というゆがみ。

ところが、この英国経験論の祖たるF・ベーコンとまさに同じことを、わが三浦梅園は述べているので す。梅園は学問をする心構えとして、すべてを疑えとしています。自分に染み付いた「なれ癖」や「習気(じっき)」、つまり、ものの見方の癖や習慣、先入見を洗い流すには疑いの作業を意識的に行なわなければならない。大地万物についてほんとうのことが知りたければ、何から何まで疑ってかからなければならない、と。不思議なもので、これもまた大陸合理論の祖とされているフランスのルネ・デカルト (1596~1650)という哲学者も、「方法的懐疑」という言い方で疑いの作業を、学問的方法の不可欠の一部として位置づけました。また、これはのちのちのことになりますが、福沢諭吉は 「学問のすゝめ」で同じように「信の世界に偽多く、疑の世界に真理多し」という逆説的な言い回しで、権威への服従、軽信盲信を排し疑うことが、真理をつかむうえで重要だと述べています。具体的には次のように梅園は、知識活動の障碍になるいろいろなゆがみをあげています。

1.俗にいう擬人化の癖。つまり自分にあるものから推して他をみる、あるいは自然現象を人間のわざにみたてて解釈するという癖です。中世的な呪術的ものの見方では、たとえば雷は雷神と風神とが競って太鼓を鳴らし、風を起こすことから起こるということになります。あるいは大地震を神が人々の不信仰に怒って罰を与えたものだというような解釈もそうです。人間の思惑とは切り離して、対象そのものに即してその固有の理 (因果関係)を解明することが大事なのだとします。

2. ベーコンのいう「劇場のイドラ」にあたるもので、書物や師の権威に盲従して実地の検証を怠ることを梅園は戒めています。どんなにすばらしい書物や先生でも、それへの疑いがないと「大習気」のもとになると警告しています。これとの関連で宗教的信念やいろいろな教説の相対性を指摘します。面白いたとえなので紹介しましょう。純真無垢な二人の少年をそれぞれ違う宗派のお寺に預け、十年たって再会させてそれぞれの所見を述べさせたら、 どうやってもかみ合わないだろうというのです。同じ理由から梅園は、学問的セクショナリズムを排するのです。自分の信じる宗教や教説を絶対化しないで、他のそれらも同等に真理要求できるものとみることは、いわゆる「寛容の精神」に通じます。近代の自由主義は、この精神にもとづいて良心・思想信条の自由を基本的人権として主張するようになります。

3. これはゆがみというより、一種の技術主義への批判ですが、天文学を研究して天体の運行を計算できてもそれだけでは、真の学問とはいえないとしています。物事が何であるかと同時になぜそうあるのか、なぜそれ以外ではありえないのか――梅園は天地の条理といっています――まで突っ込まなければ、解明 したとはいえないとしています。梅園のオリジナリティに属する自然哲学は、 この問いに答えたものです。西欧ではアリストテレス以来 「存在論」というかたちで追究されて来た領域と重なります。梅園は朱子学の形而上学体系 (理気説、心性論、陰陽五行説) からこの着想を得たのでしょうが、ここに梅園哲学の本領があることも確かです。

4. これもまた「劇場のイドラ」にかかわるものですが、梅園は権威主義や偉人の神格化、個人崇拝を断固として排除します。「聖人と称し、仏陀と号するひとも、天地を解明しようという段では、もちろんひとですから、結局わが研究討論の友にすぎず、師とすべきは天地そのものです」 (「 多賀墨郷君にこたふる書」) まさに偉人の偶像視 (イドラ=アイドル化) は止めよ、権威に頼らず自然に実地にあたって真偽を検証してみよ――梅園は「実徴」という用語を当てています――といっているのです。しかし釈迦も孔子も同じ人間だといっているのですから、当時の人からみれば恐ろしい冒瀆的放言と聞こえたでしょう。おそらく江戸や大阪で著述活動をしていたら、とんでもないことになっていたかもしれません。国東の片田舎が幸いしたとしか思えません。それにしてもあのタイトな身分制社会の中で、近代的な人間平等観に達しているのには驚きです。町医者として農村集落での人々の暮らしを日々観察し同情し共感し、いのちを看取ってきた経験からそういうヒューマニスティックな観点が生まれたのでしょうか。同じことは、冒頭引用した員原益軒についてもいえます。医者の職業倫理が、誰よりも早く四民平等という近代の考え方を受け入れせたのでしょう。だからですが、梅園のことを「豊後の聖人」と呼ぶのは、梅園の偶像視であり、梅園自身がいちばん嫌う類のことで しょう。学問に聖人もなく聖域 (タブー)もない、これが梅園の原則であり、梅園がいかにすぐれた近代人であったかを証し立てするものなのです。

さきほどデカルト (1596~1650) の方法的懐疑を引き合いに出しましたので、その関連でお話します。デカルトといえば、多少哲学をかじったことのある人なら思い出されるでしょう、「コギト・エルゴ・スム (我思う、ゆえに我あり)」という有名な一句です。物ごとを疑って疑って疑っていって、最後に疑いきれないものとして残る確実なもの、それがいま思っている (疑っている) 自分であるというのです。思想史のうえでは近代的自我(個我)の歴史的宣言だとされています。認識論という哲学の一分野からいえば、確実な認識の出発点となりその合理性の根拠ともなるうるものとしての我の発見、我の自覚であったのです。

偏見や先入見を方法的懐疑によってディレットしながら、他方で確実な認識のよりどころとして「我 (われ)」を自覚する。中世人のように伝統的な権威や有力な他人の説にたよるのではなく、明確な自己意識をもって、つまり自分自身において、また自分自身によって対象に迫り、対象の何たるかを明らかにしていく。対象認識における自助努力self-reliantの宣言ともいっていいでしょうし、認識における主体性の宣言といってもいいでしょう。そもそもプロテスタンティズムに代表される西欧近代人の基本的な生活スタイルは、集団主義と異なり、「天は自ら助くる者を助く」で独立力行、自立自助というところに特徴があったのです。

しかし、それにしてもどうでしょう、ヨーロッパとは宗教的背景も異なり、貨幣経済も未熟で市民社会など大阪などの大都市ですら萌芽状態にあるにすぎないであろうというときに、梅園はベーコンやでデカルトに比肩するような認識論哲学を展開しているのです。たしかにデカルト哲学にあるような近代的自我 とか、あるいはベーコンの学問観にあるような、知識と自然改造や市民の福祉増進との実践的結びつきとかが、十分自覚されているわけではないというところはあるでしょう。しかし梅園の方法的懐疑にみられる、封建的呪術的観念批判と柔軟かつ合理的な思考法は、近代という時代の平均的スタンダ一ドは満たしているように思われます。少々小難しい話になって恐縮ですが、もうしばらく我慢してください。

さて、上で述べた「我」という認識の主体を確立する過程は、それに相即して対象がいままでとは違ったかたちでみえてくる過程でもあります。主観が変われば、対象 (客観)も変わるといいますか、いままで対象にまつわりついていた自分の好悪の感情や願望、擬人的な見方、その他いろいろな先入見やら偏見やらを次々にディレットしながら、見る側から対象を突き放し、対象をできるだけありのまま、つまり客観的即物的にみようとします。ありのままとは、オランダの哲学者スピノザが causa sui (カウサ・スイ/自己原因) という用語で表現したように、神の目的や設計などといった余計なものを持ち込まないで自然現象をそれ自身によって説明することを意味します。端的に言えば、自然現象の中に自然外的な力の作用を認めずに、この時代であれば、機械的な因果関係で現象を説明しようとしました。

たしかにガリレオの動力学もニュートン古典力学も、すべての物体の運動を自然に内在する力、つまり速度・ 加速度・慣性・質量・作用反作用等の諸要因で成り立つ―微積分方程式で表示される―物理法則として明らかにしました。その結果、月や惑星の運行とりんごが地面に落ちる自由落下とは、同じ万有引力の法則に支配されていることが分かり、スコラ哲学でいうところの聖なる天上の世界と俗なる月下世界の区別はナンセンスということになりました。梅園用語でいうと、気の一元性をもって宇宙みるということで、今日風にいいかえると、物質 (宇宙空間) の斉一性とか物質の自己運動とかいうことでしようか。

もっともニ十世紀になると、たとえばフッサールという哲学者は、近代科学につきものの自己欺瞞をとしてこの操作を批判します。つまりありのままといっても、物理学に端的にみられるように、厳密には――ガリレオを濫觴とする――「数学化された自然」という合理的数理的に処理された自然現象を相手にしているのではないか、というわけです。フッサールの科学批判は、近代科学の在り方に人間の自然からの離反と疎外の根本原因をみてとるポストモダン(近代以後)の哲学的立場に通じています。

梅園のいう「天地達観の道」とは西欧風にいうと哲学的な認識論であり、また同時にその認識論によって明らかにされる条理学、つまり客観的実在の存在構造をいうのです。その「天地達観の道」は、まず捨心之所執 (心の執着を捨てること)によって各種のイドラ、習気を取り除く作業をやりながら、依徴於正 (い ちようおせい=実地にまさに当たってみる)を行使します。くどいようですが、擬人的な見方や呪術的な見方を排して、対象そのものに即して実地検分してみる。そして「反観合一 (反して観て、合して観る)」 という見地に立って、一は二を有し、二は一を開くものという天地の条理の認識に達するものとしています。反観合一というのは、事物を相互に反発し合いながら相互に依存し合う二つの側面 (天と地、陰と陽、気と物、体と性等々) の統一過程として理解する仕方であり、その結果明らかになる存在の相 (対立の二と自然本来の混成の一) をも意味します。

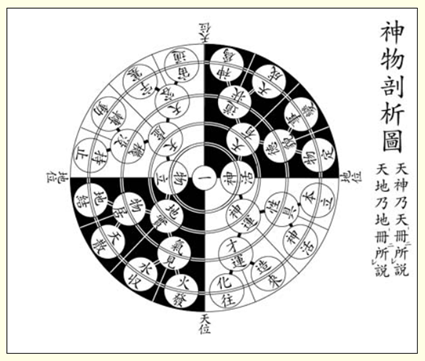

梅園の「玄語図」の一例

これはヘーゲル弁証法の考え方とよく似ています。ヘーゲルは近代物理学体系の機械論的な見方――自然を時計の機械仕掛けをモデルとしてとらえている――の限界を乗り越えようとして、弁証法という新しい思考方法を打ち出しました。誤解を恐れず簡単に言えば、ある事象の二つの対立する要因をより高次の全体のそれぞれが一契機であると理解することによって、より高次の一である全体のそれぞれが不可欠の契機として措定され、対立は止揚されるとする考え方です。たとえば、生と死の弁証法――生物体が日々生きることは、同時に日々死に近づいていること、つまり少しずつ日々死んでいることと相即的であり、生と死の対立する二項は、実は生命活動においては一である云々。実際このように反観合一というコンセプトを使って、多くの自然現象や社会現象を説明することができるでしょう。

しかし正直いって私の理解はここまでです。梅園が反観合一の思索過程を通じて獲得した宇宙 (天と地)の存在論的構造が、果たしてどこまで現代に通用するのかは判断がつきません。梅園は「玄語図」 といわれる円形のイラストレーションを三百枚近く残しております。まだまだ現代的な観点からする分析は進んでいないようです。ひとつには梅園は近代科学の成果を取り入れて自然哲学を打ちたてようとしたのですが、梅園による造語もふくめ使った概念は、まだ新儒教=朱子学の圏内にあるものです。それが理解の壁になっている。古い皮袋に新しい酒 (思想) を注いだため難解になっている、したがつてわれわれは梅園のことばを今日のスタンダ―ドな用語体系に翻訳する作業が必要なわけです。それからもうひとつ、断定は避けなければなりませんが、「玄語」体系は、やはり旧い型の形而上学という性格を持っているのではないか。西欧哲学史との比較でいえば、スピノザの「エチカ (倫理学)」に近い。合理主義的な新しい思想が盛り込まれているとはいえ用語法や論証方法は旧いもので、それだけに旧い伝統的な思考法に引きずられる面があります。

表面的な類以ですが、スピノザは、「エチカ」の副題を「幾何学的秩序によって証明された」としているように、それは幾何学の公理一定理の証明方法に範をとって展開されています。他方、梅園の方は存在構造の一種幾何学的秩序としての条理学を構築しました。しかし幾何学的モデルが、弁証法的な動態モデルと両立しえるのかどうか、主著「玄語」の緻密な分析が必要でしょう。西欧における数理科学は、18世紀はじめまでには、デカルトが解析幾何学を考案して代数と幾何学の統合を成し遂げており、またニュートンとライプニッツが微積分学を考案して、アルキメデスの静力学の静態モデルから物体の運動過程を数学的に表現する動態モデルヘと変換がなされていました。そういう新科学の要素と「玄語」との比較対照の作業も面白いかもしれません。

時代差が1500年ほどありますが、古代ギリシアのアリストテレスの形而上学と未子学の哲学には非常に親近性があります。アリストテレスは、世界のしくみ (存在論的構造)を主に形相 (forma)と質料 (materia)という対概念を使って明らかにしました (「形而上学」)。同じように宋代の儒家である朱子らは、理や気や性といった主概念を使って、世界の成り立ちを説明しました。そして両者に共通するのは、形相と理の優位です。これは精神活動の方が、肉体的な労働より上位にあり、神の活動に近いとする当時の時代偏見というか、支配者階級の労働蔑視の偏見に基づいています。アリステレスの形相は、もともとプラトンのイデアから出たもので、事物を動かす精神的なもの、理念的なものです。同じように朱子学の理は宇宙の本質であり、物事の法則、規範を表しています。その後、質料形相論も理気説も時代が下ると、次第に普遍より個別を、質料や気をより重視する考え方に変わっていきます。最後は質料一元論、気一元論となっていき、自然の外に普遍性を求めるのではなく、自然そのものの中に形式 (forma~form)、つまり規則や普遍的法則を、気そのものの中に理=法則を見出す梅園らの立場へと変わってきたのです。

これは梅園の限界というより、梅園の生きた時代の日本の限界というべきなのですが、梅園の突出した思索力をもってしても補えなかったもの、それは近代産業と技術水準です。学問の方法に関しベーコンと比較すると、端的に梅園に欠けていたのは「実験と帰納法」です。梅園の「実徴実測」は確かに新しい実証精神の現われではありますが、実行する手段としてはせいぜい「天地万物の観察」にとどまっています。ところがベーコンの実験は、決定的な新しさを持っていました。実験がただの観察と違うところは、相手があるがままの自然ではなく、「人間の技術と干渉によって、その本来の状態から追い出され、締め付けられ、つくり直されている」(「ノーヴム・オルガヌム」)自然だということです。実験とは一般に、他からの影響や干渉を排除し、実験対象を純化した状態におくなど、人為的に一定の条件を設定して、対象の変化や規則性を追跡し、既存の知識の真偽を検証するための基礎データを得る目的で行なわれます。ひらたくいうと、自然過程を短縮圧縮して、自分の望む結果が出るよう工作することです。その上でベーコンは、個々のデータや事例からより中間的な命題を積み上げながら、最後に最も一般的な命題に到達する「帰納法」(induction)を学問の新方法として打ち出しました。もちろん学問的方法としては、それが一般的命題から出発して個別の事実やデータを説明する演繹的方法によって補われなければならないことをベーコンは否定しません。ただ一般命題の真理性の基準を (精神の先天的な形式や直観などにおかず) あくまで観察や実験に基づく経験に措くがゆえに「イギリス経験論」の祖といわれるのです。その社会的背景としてイギリスの進んだ経済状態がある。大航海時代を経て海外に貿易網を展開しつつあり、国内的には毛織物産業における農村マニュファクチュアはますます盛んになってきている時代です。技術と産業が社会を変えつつある、このことの生々しい社会体験がベーコンの確信と見通しを支えているのです。ベーコンは、学問が個人による単独の作業ではなく、マニュフアクチュアに範をとり、分業と協業によって大規模に経験を集積して総合力として力を発揮するようになるという見通しを立てるのも、ちゃんとした経験的根拠があるからです。どんな偉大な思想家でも、自分の時代を大きく超えることはできない。その点で梅園の限界も出てくるのですが、しかしないものねだりに等しい言い方は避けるべきかもしれません。むしろ大きなハンディキャップを背負いながら、最小限のコーロッパの最新知識と大阪商人の進取の気風と大分の開明的な文化風土を融合させて、あれだけの哲学体系を築いたこと、そのことの勇気と知力を大いに賞賛すべきでしよう。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14034:250106〕