中国の「裏庭」化しつつある東南アジアにあって多くの人々は、ウクライナ戦争においてロシアが勝利することの危険性をひしひしと感じている。特に内戦のさなかにあり、中国とロシアに支えられているミャンマー軍事政権と戦う抵抗勢力にはその思いが強い――ロシアの次は中国かもしれない、と。

21世紀の現代において、ロシアは、20世紀の帝国主義時代さながらに、独立国家ウクライナに対し宣戦布告なき武力侵入を行なって、以前のクリミア半島に加え、占領したウクライナ4州の併合宣言を行なった。ところが、西側諸国のリベラル・サークルにおいて、必ずしも多数派ではなかろうが、ロシアに対し宥和的な感情からか(?)、早くからウクライナの犠牲において停戦することをよしとする人々がいる。詳述は他の機会に譲るが、民族自決権や国家主権・領土の不可侵といった国際的な規範を軽視するその態度には驚きを禁じ得ない。それらの人々から、ウクライナの無防備都市へのミサイル攻撃やブチャの虐殺、多くの児童たちの拉致について、憤りの声を聞かないのも驚きであった。まさかどっちもどっちというのではなかろう。

「正義はなされよ、よしや世界が滅ぶとも」という古くからの格言が、ヨーロッパにはある。本当に世界が滅んでしまっては元も子もないのではあるが、しかしどれほど多くの犠牲を払っても、正義は守られなければならないというのである。正義ないし法規範は、人の世を人の世として成り立たしめている重いものであり、それなくしては人の世は虎狼の世界と化してしまい、生きるに値しないものになってしまう。つまり、そうしないために、アメリカのイラク戦争やベトナム戦争へ非を鳴らすものは、その返す刀でロシアの無法を糾弾しなければならないのだ。ベトナム戦争で思い出したが、代理戦争論は民族自決権の軽視ないし侮蔑に由来するもので、ウクライナ戦争の場合、最も肝要なウクライナ国民の意思を無視して、大国間取引で停戦に持ち込もうとする策動に加担することになるであろう。

第二次世界大戦後、人類が遭遇した大災厄を教訓として確立されてきた、国連憲章をはじめとする様々な国際法規をいわば白昼に堂々と踏みにじり、武力による併合という野蛮な行為を国際社会に認めさせようとしているロシア。プーチン大統領は歴史の針を100年前に巻き戻したのである。1938年のミュンヘン会議を思い起こすべきであろう。英国首相チェンバレンは、戦争回避のため対ナチ宥和政策をとって、チェコスロバキアのズデーテン地方のドイツへの割譲を認めた。それで和平が達成されたかというとその逆で、かえってヒトラーを増長させて、ポーランド侵攻へとエスカレートさせ、ついに世界大戦を引き起こすことになったのである。つまりウクライナで味を占めれば、プーチンはバルト三国などその次の国に触手を伸ばす可能性は低くない。独裁者というものは、大衆の支持を繋ぎとめておくためにたえず餌をばらまかねばならず、そのために対外的な冒険政策に打って出る習性があるのである。

本題に戻ろう。ロシアの冒険主義がウクライナで成功を収めれば、同じく習近平率いる中国もまた東アジアや東南アジアで似たような行動に出る可能性が高くなる。それでなくとも東南アジアの大陸部は、現在中国への従属を深め、中国の裏庭になりかねない状況である。トランプ政権がASEAN地域になんの関心も示さず、それどころか米国国際開発庁(USAID)を解散させ国際援助資金を打ち切ったため、貧困対策、疾病対策、情報対策―VOAやRFAなどのグローバル・メディアの廃止―は風前の灯火となっている。その空白を埋めるために、日本が代替戦略を以てASEAN地域に臨むかというとそれはない、なさけないほど腰が引けている。日本の内向き志向は、左右の陣営を問わないようだ。かつてエコノミック・アニマルとまでいわれた勢いは、影も形もない。最近まで駐ミャンマー大使を務めた丸山氏の告白は、雄弁にそのことを物語っている。※朝日新聞 2025 年 4 月 18 日、丸山氏へのインタビュー「軍政下、命のためビザ出し続けたミャンマー大使『外交は非力でも』」

そこで、3月28日の大震災の前後の中国、ロシアの対ミャンマー政策の状況をみてみよう。 中国の露骨な内戦への干渉は、いよいよ本格化している。まず北部シャン州の中継貿易都市ラショーと北東軍管区司令部の軍事政権への明け渡しの問題。ミャンマー民族民主同盟軍(MNDAA)が、2023年秋の攻勢で陥落させたラショーを中国は軍事政権へ返還するよう、様々な圧力をかけてきた。MNDAAのリーダーを雲南省に軟禁するという非常手段も使って屈服を迫り、昨年10月には中緬国境のゲートをすべて閉鎖、MNDAAの本拠地であるコーカン自治区に供給していた電気、水、食料、医薬品、ネットも遮断し、兵糧攻めで締めあげた。かくして、ついにこの4月下旬MNDAAはラショーから撤退を開始した。中国は停戦監視団までラショーに送り込んで軍事政権を後押しし、都市機能、行政機能の回復を援助している。しかし未確認情報であるが、ラショーは犯罪が多発して、治安は回復していないという。

マダヤ郡区は、TNLAと人民防衛隊の攻勢地域。 NHK

中国がここまでするのは、ラショーが中国国境の貿易都市ムセと大都市マンダレーをつなぐ一級国道3号線上にあり、ラショーを起点に、抵抗勢力がマンダレーまで一瀉千里で突入する危険性が高まるからだ。マンダレーが落ちれば、中央平原の戦略的な防衛ラインは南北に分断され、国軍の崩壊を招きかねない。

さらに、1923年秋の攻勢のもう一人の主役、タアン民族解放軍(TNLA)も、中国からマンダレー北部のチャウクメ、ナウンキオ、モンミット、モゴック、シポーといった占領地からの撤退を迫られている。モゴックは宝石の産地であり、国軍にとってドル箱となる地域であった。大地震後も、国軍はナウンキオに空爆を行なっている。しかしTNLAは中国の撤退要求を拒絶、中国の特使が主宰する停戦会談は物別れに終わった。おそらく中国は、より強硬な手段でTNLAに撤退を迫るであろう。

すでに報告済みであるが、中国と軍事政権は、共同で武装警備会社(Joint Venture Security Company)を設立し、ミャンマー国内にある中国関連の施設設備の防衛にあたる計画である。ラカイン州チャウピューからシャン州を通過して、雲南省昆明に至る全長800キロメートルの石油・ガスパイプラインをはじめ、深海港、経済特区やレアアース鉱山、水力発電所や鉄道建設などの防衛にあたる。民間会社を装って入るものの、要員は両国とも軍関係者であろうし、中国は自国兵器を持ち込むことになる。これでは憲法が禁じる実質的な外国軍隊の駐留となるし、防衛の範囲も中国の事業地域を超えて広域になる危険性もある。なぜなら当該事業地域であるラカイン州とシャン州北部は、抵抗勢力の強い地域であるから、軍事作戦上、敵への反撃作戦が専守防衛にとどまるとは考えにくいからである。

ロシアとの関係も急速に深まっている。まだ第一陣数百名に過ぎないが、労働力不足に悩むロシアに送り込んでいる――実は、兵役、国内外逃亡、海外出稼ぎなどのため、ミャンマーの方が労働力不足は深刻なのである(タイ一国で、合法非合法含めて400万人近くのミャンマー人労働者がいる)。

日本の防衛大学が受け入れていた士官候補生留学が中止したあと、ロシアが代わりに引き受けている。ロシア製の兵器体系を受け入れ、その運用に熟達するためであり、日本の場合よりもより実戦向きであろう。

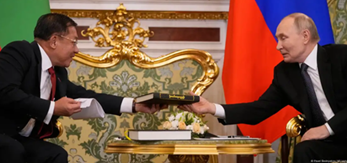

より重大な案件は、3月初旬、ロシア政府と小型原発建設の協力文書が交わされたことである。ロシア国営原子力ロスアトムが、設備容量11万キロワットの小型原発建設を行なうと発表。将来的には最大33万kWまで拡大する可能性があるという。基礎的な科学技術的条件に欠け、内戦のるつぼの中にあるミャンマーに原発とは、恐ろしいことである。平和裡にあっても危険な原発を安全に取り扱う政治的社会的条件は、ミャンマーにおいて皆無である。しかしロシアはこれを足掛かりにミャンマーへの影響力の拡大をめざすであろう。中国との縄張り争いで、プーチンはしてやったりとほくそ笑んでいるであろう。

ミン・アウン・フライン軍事政権トップは、モスクワで行われた会談でウラジミール・プーチン大統領に仏教の経典を贈呈した。仏教の殺生禁に最も遠いふたり。 パベル・ベドニャコフ/AP/写真アライアンス

ミンアウンフラインが欲しかったのは、経済援助や武器だけではない。中露に期待するのは、揺らぐ政権に正統性を与えてくれ、国際的孤立から救い出してくれることであった。そして深まる中国への従属とバランスを取るために、ロシアをミャンマーへ呼び込むことにしたのである。かくしてロシアとの共同プロジェクトで、次のような案件が立ち上げられた。

――資金不足のため中断していた巨大プロジェクト「ダウェイ経済特区」の復活である。日本やタイが絡んでいた「ダウェイ経済特区開発会社SPV」を解散、代わりにロシアとベラルーシからの投資で代替するとして、覚書(MOU)を結んだ。アンダマン海に臨むダウェイは、インドシナ半島の東西回廊の西端にあり、ここに石炭火力発電所と石油精製所、深海港建設と国内および輸出用のLNGターミナル、パイプライン等を計画している。当然ながら、ロシア産の石油石炭の活用をもくろんでいるのであろうが、いずれにせよ、他地域では敬遠されるような公害型のコンビナートを建設しようとしているのである。

<震災後の内戦見通し>

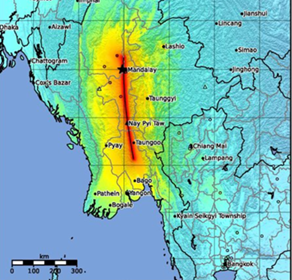

震災後、国軍は一時停戦を表明したものの、抵抗勢力地域への激しい空爆は継続している。※抵抗勢力も主要な根拠地であったザガイン管区が甚大な被害を受けたため、復旧に忙しく、戦闘を再開する段階ではなかろう。しかし軍事政権は、本年12月に総選挙を行なうとしているので、おそらく秋口からは全土で戦闘は激化するであろう。しかし少なくない軍事専門家の見立てでは、戦局は国軍に不利になると予想している。というのも、要塞都市ネピドーをはじめとして、ザガイン、マンダレー、メイッティーラ、タウングーにいたる中央防衛ライン上にある軍事的インフラは、甚大な破壊に見舞われたからである。政府系建物の再建も含めると、巨額の再建・復興資金が必要となる。それを手当てし切るだけの資金力は、軍事政権に最早ない。さらに都市インフラの再建や被災者への救援にも巨額の資金が必要となる。問題は震災被害による機能不全、資金不足や人員不足にともなって、軍事政権の統治能力がガタ落ちしていることである。したがって中央防衛ライン以外の地域から国軍は撤退して、中央の点(諸都市)と線(国道)の防衛に集中しなければならなくなるかもしれない。

※DVB放送によれば、3月28日から4月9日の間に、ジェット機、ヘリコプター、ドローン、パラモーター、砲撃による138回の空爆を集計しており、推定73人が死亡、106人が負傷したという。

赤い縦線は、ザガイン活断層。しかしこれは見事に国軍の戦略的防衛ラインと一致する。

ネピドーの国会議事堂の地震被害。道路、橋、職員宿舎、病院、ホテル、貯水池、住宅、政府庁舎が破壊され、数百人の死者が出た。政商建設業者の手抜き工事の疑いが濃厚になっているという。 Myanamr Now

しかし有利な軍事情勢を生かし軍事政権を打倒するだけの力は、抵抗勢力にはまだない。影の政府であると国民統一政府(NUG)は、軍事的にはもちろん政治的にも抵抗勢力全体を束ねる力はまだない。外国からの援助がほぼ皆無であることも苦しいし、ましてやトランプ政権はミャンマーを切り捨て、中国の勢力圏に譲り渡すことに何のためらいもなかろう。ヨーロッパ諸国もウクライナ戦争にかかりっきりで、余力はまったくない。多少余力のありそうな日本には、戦略と勇気に欠けている。ミャンマー問題では、もっとASEANへの働きかけを強めるべきであろう。この4月18日、2025年議長国マレーシアのアンワル・イブラヒム首相は、ミャンマーの民主派グループと初めて会談した。これを機に、日本としてもASEANがNUGとの接触を恒常化させるよう、何らかの役割を果たすべきである。

震災後の国土の荒廃と物資不足のなか、NUGは多少とも中長期的な持続的抵抗戦略をとる必要があるだろう。現在、多少なりと政治的軍事的な提携関係にある有力な少数民族武装勢力K2C(カレン族、カレンニー族、チン族の革命勢力)やカチン独立軍(KIO)、やや距離があるが、軍事的な台頭著しいアラカン軍(AA)やタアン民族解放軍(TNLA)との政治対話をより強力に進めるべきであろう。その過程で、将来の連邦制民主国家像というべきものを固める必要がある。得られる情報が極めて少ないなか、残念ながら外部者として言いうるのはそのくらいである。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14205:250505〕