大幅賃上げが政労使一体で推進されている。政府と企業が一緒になって「賃金をもっとあげましょう」と合唱している。経団連は「賃上げは企業の社会的責任である」、「賃上げは人件費の増加ではなく、事業の発展と継続に不可欠な人への投資だ」と訴えている。こんな光景はかってなかったことである。それほど異常な事態になっているのだ。いかに労組が馬鹿にされているかがわかる。労組のほうはといえば、安倍政権が官製春闘をいいだした際は「賃上げは労使の交渉の問題であり政府が口出しすべきではない」と反発して見せた。ところが今はそのカラ元気さえなく、政労使一体を喜んでいる。まさに戦前の産業報国会である。堕落と云うしかないだろう。大幅賃上げは、資本にとって何の痛痒も感じないお恵みになりさがったのだ。まさに資本の完全勝利という状況だ。ここまで資本の完全勝利が生まれた背景は何であるのか?それは資本の海外展開と完全な労使協調路線への転落という空洞化の完成である。

■企業はもうけていればそれでよいーー国民生活の維持・向上? 関係ない!ーー

異次元緩和は失敗した。その理由は、第一に財政が緊縮気味に抑制され、第二に異次元緩和の低金利でも企業が長期にわたり国内投資を抑止し、第三に賃上げを抑え込んだからだ。このため国内はマクロ的悪循環が形成されていった。国内投資抑制は技術革新を停滞させ、生産能力は低下した。長期の人件費抑制・コストカットは将来不安から個人消費を押さえ続けた。となれば成長率は低下する。すると当たり前だが日本経済の成長展望は開けず、企業は国内投資を抑制する。この悪循環が続いたのである。また、低金利で円安となっても輸出数量は増えなかった。企業の輸出価格戦略は現地価格維持ないし円安による円価格水ぶくれにかわったからだ。すると輸出数量は伸びず国内での実質生産増に寄与しない。すべてが悪循環となった。

こうして日本経済は長期停滞に陥った。

■長期停滞は海外進出が招いたもの=国内空洞化が現実のものに だが悪循環になっても企業はかまわない。儲けていさえすれば企業の目的は達せられている。国民生活を向上させることは企業の目的ではない。

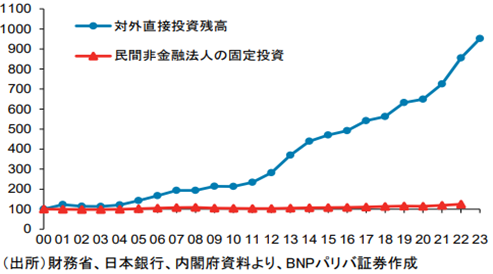

では、どこでもうけたのか?海外である。海外展開=国内空洞化(=国内長期停滞)でもうけたのである。企業は円高を逃れて、資本の論理に従って日本を見捨てた。儲かるところに展開したのだ。異次元緩和の前から投資は国外に大きく流出していた。その後も国内投資の伸びは殆どないまま、海外直接投資は拡大の一途をたどった。「2000 年から 2022 年にかけて対外直接投資残高が

約 8.5 倍に急拡大する一方、民間企業設備ストックの残高は約 18%、年平均では僅か 0.8%しか伸びていない」(財務省・「国際収支から見た日本経済の課題と処方箋」懇談会報告書」)。技術的には、グローバルな経営管理がIT・デジタル革命によって可能になった。IT・デジタル革命は国内成長に貢献するどころか、むしろ国内投資を衰退させる力となったのだ。(第1図参照)

第1図 対外直接投資と国内投資の推移 (2000年=100、暦年)

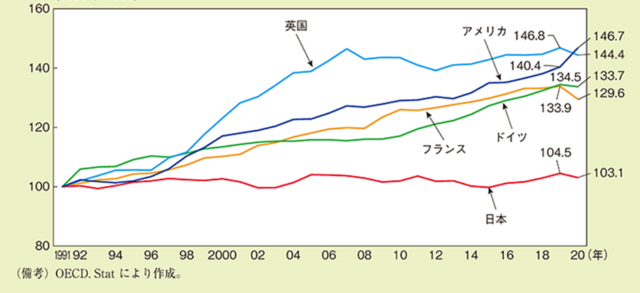

■実質賃金は30年間全くあがらず 一方、人件費は90年代にはいってから以降、長期にわたって抑制されたままだった。それは実に30年続いたのだ。30年間にわたる賃金横ばいである。2024年経済財政白書によれば、実質賃金は主要国のほとんどで上昇した。アメリカ、イギリスは4割以上、独仏も3割以上の上昇を見せた。08年の金融危機、その後のユーロ危機後の伸びは高まっている。しかし日本だけは全く上昇せず、30年の長きにわたり抑制され続けたのだ。(第2図参照)

第2図 各国の一人当たり実質賃金の推移(1991年=100)

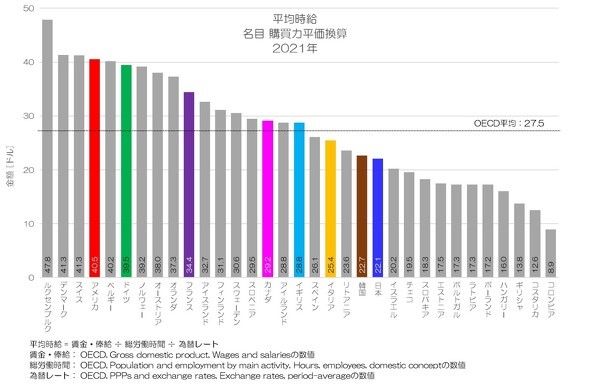

■日本の賃金は米国の半分、韓国、イタリア、スペインにも劣る OECD中の低位に それでは、賃金の伸びではなく絶対水準の比較ではどうなるか? 各国比較は単なる為替レート換算ではできない。物価が高い、低いの問題があるからだ。物価の高低を調整するのが消費購買力平価である。これは簡単にいうと、例えばひと月にかかる生活費が日本では40万円、米国では6千5百ドルとすれば、1ドル=61.5円が消費購買力平価になる。これは、ポテト付きハンバーガーが日本で790円、米国で11.2ドルとすれば、1ドル=70.5円になるが、このハンバーガー価格によるレートの考えを、月の生活費におきかえて考えればよい。言い換えれば「消費物資をどれだけ購入できるか」というレートだ。だから為替市場の為替レートとは大きく異なる。普通、賃金の国際比較はこの消費購買力平価で行う。その結果は以下のようになる。(第3図参照:小川製作所のスキマ時間にながめる経済データ(21) 2024/4/8より)

第3図 2021年の平均時給の名目値(購買力平価換算後)

平均時給を購買力平価で換算して比較すれば(換算後のドル比較)、日本は22.1ドルであり、OECD34カ国中24位に甘んじている。米国の約半分でしかない。独仏にも遠く及ばない。G7中では最下位である。経済がメタメタのイタリアにも届いていない。ユーロ危機でドイツによって「底辺への競争」に追い込まれたスペインでさえ日本の上だ。韓国にも抜かれ、OECD34か国の平均値27.5ドルをも下回っている。

このような惨状に追い込まれたのはなぜか? 労働分配率の大幅低下だ 通常行われる若干の分析を見よう。 実質賃金伸び率=労働生産性伸び率+交易条件伸び率+労働分配率伸び率―(1式) である。これによって日本の99年から2023年までを見るとどうなるか?(第1表参照)

第1表 日米欧の実質賃金上昇率の内訳(99年1-3月から23年10-12月)

| 一人当たり ( %) | 日本 | 米国 | 英国 | ユーロ圏 |

| 実質賃金上昇率 | ▲2.2 | 34.0 | 42.0 | 10.0 |

| うち労働生産 性変化率 | 15.4 | 43.4 | 20.7 | 12.7 |

| うち交易条件変化率 | ▲5.5 | 2.7 | 9.1 | ▲0.4 |

| うち労働分配率変化率 | ▲12.0 | ▲12.1 | 12.1 | ▲2.3 |

労働生産性の伸びは米国や英独等と比べると低い。だが15.4%伸びた。交易条件は5.5%下落、労働分配率は12ポイント下落だ。すると実質賃金の伸び=15.4-5.5―12=△2.2となる。2.2%の下落である。(なお、実質賃金が下落したのは先進諸国では日本とイタリアだけだ)

このうち実質賃金下落の最大の要因は労働分配率の低下である。実に12%の下落圧力になっている。ユーロ圏は、経済オンチのドイツが常に足をひっぱっているため、生産性向上は低い。しかし労働分配率は殆ど下落していない。それによって実質賃金をあげている。では、日本の労働分配率を低下させたものは何か?(1式)から

労働分配率伸び率=実質賃金伸び率ー(労働生産性伸び率+交易条件伸び率)

労働分配率が12ポイントも下落したのは、外部要因の交易条件を除けば、労働生産性の伸び率まで実質賃金をひき上げなかったからだ。そして、引き上げがなかった一番の要因は大企業を中心とした労使協調路線への完全な転落であり、労組の空洞化だった。

■主導権を握る右翼的労働運動と進む労組の空洞化 このかんの労働運動の主導権を握っていたのは右翼的労働組合であり、彼らにとって労働組合は企業あっての労働組合だった。彼らにあっては企業存続にとって事業構造改革(リストラ)は必要であり、それが大前提だった。海外展開も経営サイドと歩調をそろえて不可欠とされたのだ。リストラ対応はその大前提のもとでの条件闘争であり、希望退職の加算金上積み交渉でしかなく、賃上げ要求は何年間もベア・ゼロ(定昇のみ・賃金体系維持分)要求に抑え込まれた。その結果は労働分配率の大幅低下であり、実質賃金の低下であった。

空洞化した労組にあっては、トヨタの奥田によるベア・ゼロ回答により「あのトヨタがベア・ゼロだから」と、右ならえになった。主要労組はトヨタの動きに追従し、自らの独自の交渉など頭の片隅にでも浮かばなかった。もたれあいである。産業別の統一闘争と名乗ってはいるものの、実質的に要求と妥結を決定するのは1社・1労組である。例えばトヨタ、日立である。この1社・1労組へのもたれあい、ベア・ゼロが10年以上続いた。リストラ・合理化に対しては、産業別組織全体によって個別の主要企業のリストラへ立ち向かうことはない。当該の個別企業労組の対応に任せきりである。個別労組がバラバラに対応するだけであり、個別労組もそのほうが助かるのだ。余計な外部からの介入がないのだから。

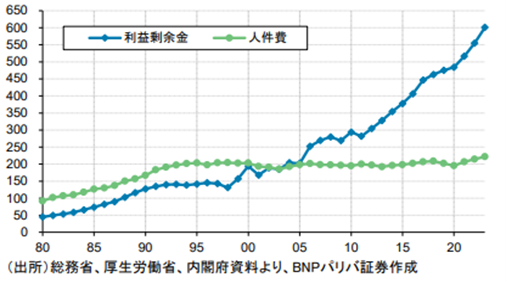

この結果、企業の利益剰余金は600兆円に達し、現預金も、95年の約150兆円から300兆円へと2倍になっている。だが、弱体化・空洞化した労組は企業の利益はあがっても、そして企業が配当を急増させ自社株買いを拡大しても、賃上げを抑制し続け、文字通りの人件費抑制が実に四半世紀以上続いたのである。労働分配率が低下するのは当然のことだった。(第4図参照)

第4図 利益剰余金と人件費の推移 (単位:兆円)

■転換点! 福田(元総理)と金属「八社懇」、金属労協「八社労懇」の謀議

ここで労組空洞化の流れを振り返れば、右翼的労働組合のとりあえずの起源といえば60年代の生産性運動といえるだろう。だが、空洞化に向けた決定的分岐点は1975年である。1973年の石油ショックと狂乱インフレにより74年春闘は34%の大幅賃上げを獲得したが、75春闘の主導権をにぎったのは金属労協だった。彼らは生産性運動を通じて、以前から国家権力と手を結んでいた。その先頭は鉄鋼労連であった。彼ら幹部は他の民間労組と共に、早くから福田赳夫を中心とする自民党議員と懇談会(愛宕会)をもち、福田は鉄鋼の春闘交渉に直接介入して労連幹部を助けるほどの関係にあった。この右翼的労働運動の国家権力との一体化によって、75年・76年春闘は、74年の大幅賃上げから一挙に13%、8.8%へと抑え込まれた。これが決定的な分岐点となった。日本の労働運動は右翼労働運動主導へと大きく舵をきったのである。この転換は、福田(当時大蔵大臣)と「八社懇」(金属主要企業8社)及び「8社労懇」(金属労協8労組)が国家権力として一体化し、3者の密接な謀議によって成功した。以降、金属労協の「一発回答方式」はストライキの消滅に向けて大きく「貢献」することとなった。75春闘後の11月には公労協はかってない長期のスト権奪還闘争に突入したものの敗北に終わり、労働運動の戦闘力は急速に喪失していったのである。

その後政府の攻撃によって官公労は衰退の一途をたどり、民間の右翼労働運動は連合の主導権をにぎるところとなった。連合の賃金闘争の基本は生産性向上分を適切に分配するものであったが、しかしそれは掛け声だけのものであった。右翼的労働運動は生産性向上分の適切な分配すら追及できなかった。なぜなら当初掲げた「官民統一の結集力」はお題目にすぎなかったし、連合は文字通りの寄り合い所帯にすぎず、本部は構成組織(産業別組織)に対して「産別自決」をうながすが、その産業別組織は単組に対して「単組対応」を基本とするという、言ってみれば運動面での指導性はゼロであった(今もそうである)。特に春闘等賃金闘争からは早々と手を引き「産別自決」をきめこんだ。非正規労働者に対しても、本音ではリストラ局面でのバッファーと考えており、従って、統一的な力の結集はほとんどなかった。一方、職場では労組の職場委員のなり手はなく、会社がおくりこむことが普通になった。そして、おくりこまれた者が労組幹部に就任することも普通になったのである。一方的な資本の勝利が招来したのは当然である。

今や中年・若年層は「ストライキによる賃上げ獲得」など全く知らない。念頭に浮かぶことすらないのだろう。賃金は自らが上げるものではなく「上がるもの」「上がらないもの」でしかない。大企業とその労働貴族にとっては願ったりかなったりである。そういう状態になったのだ。だからこそ今春闘の「大幅賃上げ?」が出てきたのだ。これは完全勝利による経営サイドからのお恵みである。

■右翼的労働運動の生産性三原則は破綻した 右翼的労働運動は、上記のように反共イデオロギーと生産生運動から始まった。生産性本部が唱えた三原則は、生産性向上を通した①雇用の維持拡大②労使の協力と協議③成果の公正な分配、であった。

だが、この3原則が右翼的労働運動が望んだように実現したことはない。ごく一時・ごくわずかに実現された例もあるが、それは例外的なケースでしかない。ほとんどは「労使の協力と協議」によって生産性向上に協力したにも関わらず、企業からは雇用の「維持拡大」、「成果の公正な分配」は反故にされ、解雇、労働強化、賃金抑制等々のリストラが相次いだ。当然である。資本の真の本性は三原則とは相いれないからだ。今や「赤字ならもちろんリストラ」、「黒字であっても不断の事業構造改革=リストラ」なのだ。団体交渉とストライキなしの「物乞い」要求では「雇用の維持拡大」はもちろん「成果の公正配分」すら不可能である。勤労国民の「失われた30年」によって、右翼的労働運動の生産性三原則の破綻は明白になったというべきである。

右翼労働運動が主流となって半世紀、行きついたところは現在の惨状である。

■資本の完全勝利 そこからのお恵み・「大幅賃上げ」という餌

とは云っても、現局面では資本の完全勝利はやりすぎという悪影響もでている。それは生産年齢人口の減少、出生率の大幅低下という、労働力の再生産に支障が生じるほどに勤労国民を追い込んだことである。資本にとっても長期にわたる賃金抑制、労働諸条件の悪化、非正規労働者の増加が悪影響となってきたのだ。若年層は将来不安から子供を産まない。晩婚化が急速に進み、女性や高齢者の就業促進では追い付かず労働投入量は減少を続け、人手不足状態がうまれてきた。だからこそ政府のみならず経営サイドとしても若干の路線変更をはかっている。それが政府、企業一体となった「大幅賃上げ」の合唱であり、「お恵み春闘」なのだ。

また、このお恵みのもう一つの意味は何かといえば、資本から右翼的労働運動に与えられる餌である。このまま餌もろくに与えずにいれば、国内の鬱積してきた閉塞感と輸入インフレの進行から資本と右翼労働運動への反発が生まれるからだ。資本が今後とも右翼労働運動を利用していくためには、現時点で若干の餌が必要になったというわけである。

ところで最後になって申し訳ないが、ここまで労働分配率と生産性運動について述べてきたが、実は労働分配率というものは、理論的には誤っているしろものでしかない。なぜなら賃金=労働力の再生産費は「生み出された付加価値」から分配されるものではないからだ。そもそも付加価値という概念自体が誤りだ。だから労働分配率というものは誤っている。しかし、誤ったしろものではあるが、ごくごくおおまかにアバウトに資本と労働の力関係を見るには一定程度の指標にはなる。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14089:250205〕