共産党はいま存亡の岐路に立っている(その50)

何度も目を疑ったが、共産党機関紙「しんぶん赤旗」が連日1面トップで報じているのだから、やはりこれが共産党の真実の姿なのだろう。他でもない。志位議長が2月13日の衆院本会議で代表質問に立ち、引き続く17日の予算委員会においても共産党を代表して質問に立ったことだ。私は、質問の内容についてとやかく言っているわけではない。また、議会政治において政党代表が首相や閣僚に対して質問するのは民主主義の根幹だから、これについても異論を述べているわけではない。ただ不思議に思うのは、田村智子氏が共産党を代表する委員長なのに、前委員長の志位和夫氏が(議長の職にあるとはいえ)田村氏を差し置いてなぜ国会討論の先頭に立つのか――ということなのである。

田村智子氏が昨年1月、女性初の共産党委員長に選ばれたときは、身分はまだ参議院議員だった。だからこのときは、衆議院議員だった志位氏が衆議院本会議で代表質問に立ち、予算委員会でも質問の先頭に立ったことは何の不思議もなかった。その後、田村氏が昨年10月の総選挙で衆議院に鞍替えして衆議院議員となった。これは、国政政党を代表するのは衆議院議員であることが望ましいとする慣例に従ったものだろう(首相も衆議院議員から選出されることが慣例になっている)。だから、田村氏が衆議院議員になったときから、名実ともに共産党委員長としての活動が始まるものと思っていたのである。

事実、田村委員長が今年1月28日の衆院本会議で「私は日本共産党を代表し、石破首相の施政方針演説に対して質問いたします」として、委員長就任後初の代表質問を行っている。ところが2月13日の本会議では一転して、田村委員長に代わって志位議長が代表質問に立ち、17日の予算委員会においても志位議長が質問権を独占した。田村委員長の出る幕はどこにもなかったのである。

赤旗はこの間の経緯については何一つ語っていない。志位氏が委員長だった時代と同じく、ごく当然のことのように大紙面でその言動を伝えているだけである。また「読者の声」欄には、そのことに対する疑問や批判は一切上がっていない。それだけではない。この他にも「志位議長、大いに語る」といった記事が赤旗の随所に掲載されていて、志位議長の存在感が日ごとに増すばかりの状況が続いている。これでは、女性初の田村委員長に交代して共産党のイメージを「刷新」するシナリオがまったく台無しになるというものではないか。

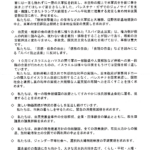

党指導部においても志位氏の発言力はいっこうに衰えていないように見える。2月4日に開かれた党幹部会では、田村委員長が「党員拡大が止まっている状態はきわめて由々しき事態と指摘し、この状態を2月に何としても打開し、『根幹』から力強く前進する運動にしていかなければならない」と問題提起しているものの、最後は志位議長の「中間発言」で締めくくられている(赤旗2月5日)。この間、党中央の幹部会議においては必ず志位議長の「中間発言」が取り上げられ、党の行動方針を決定する事実上の「結語」としての役割を果たしている。要するに、志位議長の中間発言が議論を締めくくる「最終発言」であって、田村委員長はその前座を務めているだけの話なのである。

このことは、「いま、4日の幹部会と志位和夫議論の中間発言をうけて、要求対話に踏み出す支部と党員が急速に広がっています」という、機関紙活動局の呼びかけにも象徴的に表れている(赤旗2月18日)。そこからは、党中央では幹部会と志位議長の「中間発言」が同列に置かれ、表裏一体の指示として下部組織に降ろされてくる有様が如実に伝わってくる。志位議長の「中間発言」だけが特記され、田村委員長の発言その他は幹部会の中に埋没しているのである。

だが、志位議長の「中間発言」にもかかわらず、党勢拡大は遅々として進まない。機関紙活動局の呼びかけには、「読者拡大の全国的到達は、現状の延長線では、目標達成どころか、日刊紙、日曜版とも大幅後退する危険にあります。『赤旗を守れ』との募金と購読への全国からの熱い思いにこたえ、100万人読者回復めざして、なんとしても、この2月から日刊紙、日曜版ともの前進をつくりだしましょう」との悲痛な声で溢れている(赤旗2月18日)。

続いて、2月19日に開かれた全国都道府県機関紙部長会議(オンライン)でも、機関紙活動局長が「この2月、読者拡大の後退は絶対に許されない。何としても日刊紙と日曜版の前進をつくりだす」との決意の下に、次のように赤旗発行の危機を訴えた(赤旗2月20日)。

――(機関紙活動局長は)赤旗独自の印刷・輸送体制の維持が困難になる「最小限部数」を示し、現在の発行部数は「後がなくなっている」とのべ、総選挙後の4カ月連続後退に終止符を打ち、前進に転じるため、「この2月、3月が最大の正念場、ふんばり時だ」と力をこめました。

これまで赤旗発行の危機を言葉で訴えたことは度々あったが、機関紙活動局長が発行を維持できる最小限部数を示して「もう後がない」と訴えたことはなかった。それだけ機関紙発行の危機が迫ってきているのであり、募金活動程度では危機を打開できないことを示している。

一方、国会では予算審議の大詰めを迎えているが、ここでも共産党の影は薄い。メディアでの共産党露出度はこの間ほぼゼロに近くなり、そのことが各紙の世論調査にも端的に表れている。各紙が2月14日から16日にかけて調査した共産党の政党支持率は、朝日・毎日・読売とも全てが2%にとどまっている。このままでは、党勢拡大運動の低迷と相まって参院選挙での後退は避けられない。

私の地元京都選挙区でも、れいわが今年の参院選京都選挙区(改選数2)に初めて候補者を擁立することを2月10日に発表した。驚いたことには、その候補者がこれまで共産党とともに「野党共闘」を担ってきた女性(37歳)であり、前回参院選では共産党の倉林明子氏(現職)を支持した人物なのである。京都新聞(2月11日)は、この事態を「共闘崩れ、共産に衝撃」「参院選京都選挙区、れいわが初参加」と大きく伝え、京都ではいま言い知れぬ衝撃が広がっている。れいわと共産の間では最近になって意見や行動の不一致が目立つようになってきたが、京都選挙区でこのような事態が起こるとは誰も予想していなかったからである。このままで行けば、これまで共産党を支えてきた革新無党派層の票が分散して、倉林氏の再選が危うくなるかもしれない。共産党はここでもかってない危機に直面しているのである。(つづく)

初出:「リベラル21」2025.02.25より許可を得て転載

http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6691.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14116:250225〕