NHKスペシャル取材班『新・古代史』(2025 NHK出版新書)

ヤコヴ・ラブキン著 鵜飼哲訳『イスラエルとパレスチナ』(2024 岩波書店)

ドキュメンタリー映画「NO OTHER LAND(故郷は他にない)」(2024 Antipod Films 95分)

『新・古代史』は、「邪馬台国と古代中国」から始まり「“日本”の誕生は」まで、取材に基づいて書かれていた。

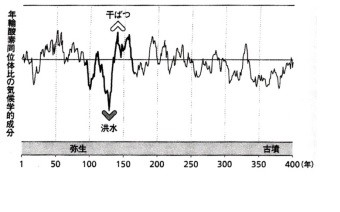

興味深かったのは、稲作が始まった弥生時代に起きた気候変動で干ばつ・洪水・不作が続き世界中で動乱が起きた時、日本列島では各地の王たち(男性)が卑弥呼(女性)を王とし連合を組むことで動乱が収まった。邪馬台国の誕生である。当時三国時代の古代中国の歴史書『魏志倭人伝』には倭国の女王と書かれ、相手を支配するのでなく、お互いに行き来し、貢ぎものや技術の伝達などが記録されていた。一方日本列島には邪馬台国の連合に加わらない男を王とする匈奴国もあり、邪馬台国との闘いがあった。そうした中、東アジアの中国・朝鮮から、鉄や日本列島にいなかった馬もやって来て、急速に技術や文化が変化、武器も発達した。また当時の古墳からは鼻の高い顔幅が狭い人骨も発掘され、言葉の違う様々な民族が日本列島にもいたことが伺われる。中国からも戦乱を逃れ倭国に来た人たちもいた。それらは中国歴史書と日本列島各地の古墳(墓)によって明らかになっている。

しかし古墳が大型化した時期は「空白の4世紀」となって全容は判っていない。この時期の古墳は「天皇・皇族の墓であるとして現在も宮内庁が研究者たちの発掘調査を禁じている」ため研究が進まないという(筆者注:2025.03.08付中日(夕) 宮内庁が天皇陵として管理する国内最大の前方後円墳への立入りを初めて許可した)。

NHKスペシャル取材班『新・古代史』は締めくくりにこう述べていた。「そこには現在よりもはるかに自由に行き交いながら、文化・技術を伝えた人びとの存在があり、国境のない世界が広がっていた」。「変化を恐れないダイナミックな国家戦略に、目覚ましい技術革新、そして名もなき人びとが切り開いた道の先に、私たちの暮らす国は続いている」。

東アジアの馬術に優れる蒙古騎馬民族の進出・勢力拡大は、グローバル化の扉を開いた。西アジア・ヨーロッパでは、ゲルマン民族の大移動、ローマ帝国の衰退、「国民国家」の誕生、領土の拡大、植民地支配、産業革命へと時代は変遷して行った。

もう一冊のヤコヴ・ラブキン著『イスラエルとパレスチナ』は、時代が下った20世紀の、シオニズムが浮上したその後の世界を語っていた。

第二次世界大戦の末期1941年、ナチス・ドイツはソビエトへ進撃、ソビエト第二の都市レニングラード(現サンクトペテルブルク)は900日に及ぶ戦火が続き、他地域との鉄路は絶たれ食料と燃料は枯渇し、人口340万人その三分の一のソビエト市民が殺害された。

と、ここまでは知っていたが、私が知らないことが書かれていて驚いた。

このヒトラー率いるドイツ軍の対ソ戦は、ドイツだけでなく、ドイツの指揮下でフィンランド、イタリア、スペイン、ベルギー、オランダ、フランス、デンマーク、ノルウエイ、ハンガリー、クロアチア、スロバキアと12カ国の兵士がソ連軍と闘い、彼らのうち200万人は志願兵だったというのだ。

さらに、そこで述べられていたドイツ・ヒトラーたちの目的、それは今私たちがテレビ・新聞で目にしているイスラエルのガザ地区への攻撃と瓜二つというより一緒ではないか。

「ソビエト・ロシアの敗北後、この巨大な都市部が存続することにはどんな意味もあり得ない。・・・われわれの存続そのもののためのこの戦争では、この非常に大きい都市人口の一部であれ維持することに、われわれはどんな関心も抱くことはできない」と当時ドイツ軍は述べている。

今のイスラエル国防相ヨアフ・ガラントはこう言った。

「私はガザ回廊の完全封鎖を命じた。電気も食料も燃料もない。何もかも封鎖だ。われわれは人間動物と闘っているのだからしかるべく行動する」。

1945年ソビエト生まれ、レニングラード大学卒の著者ヤコヴ・ラブキンは最後に述べている。

「対ソ戦は、実際には植民地戦争だったのです。ソ連人は下等人間とみなされ、抹殺され、飢餓に晒され、奴隷にされるべき者たちでした。ソ連人の土地は“アーリア人”(筆者注:ナチスによる純粋なるヨーロッパ人)によって植民地化されるべきでした。ヨーロッパ人になじみ深い人種的(筆者注:差別的)な用語で表現するために、ヒトラーはソ連の住民を「アジア人」と形容しました」と述べ、今イスラエルがやっていることは「植民地主義的な意図を持つ戦争だ」と言及している。

訳者鵜飼哲も「訳者あとがき」で書いている。

「・・・ナショナリズムの根拠として、大きく<エトノス>と<デモス>の相違を考えることができます。後者が血統、言語、文化、歴史の違いを超えて、現在の社会契約への平等な参与を通して未来のプロジェクトを共有する新たな民衆の形成を目指すのに対し、前者は排他的な血族共同体を社会の基体とみなし、その統一の理想を大抵の場合神話的な過去の起源に求めます。日本の国家も、戦前戦後を通じて、種族的な国民感を維持してきました」と。

かつて自由に行き来し種族を超えて国境のない世界が広がっていた時代にいた人類。しかし時代の変遷を経て、「国民国家」が生まれ、他国を侵略し植民地とし、富を文化を奪う時代へとなっていった。その侵略は、アフリカ、アメリカ、アジアへと続き、私たちはその延線上に現在生きているということなのか。

イスラエルのガザ殲滅作戦を目にしながら考えさせられている。

そのイスラエルを諫めるのでなく、武器や金を渡して支援している西側諸国の姿は、過去の自分たちの国の姿とどう違うのか。プリモ・レーヴィ(Primo Levi、1919年 – 1987年)の嘆きが聞こえるようだ。私たち日本の政権もその西側に連なっている。

それでよいのか。それが人間かと考えさせられた。(2025.03.15.記)

以上、同時に読んだ2冊の本から知り学んだことを述べたが、今月4月私の町の映画館で上映されているドキュメンタリー映画「ノー・アザー・ランド(故郷は他にない)」観に行って、更なる衝撃を受けている。

2023年10月までの4年間、イスラエル軍やイスラエルからの入植者によって攻撃され家を壊され迫害され続ける状況をカメラに収め海外に知らせようとするパレスチナの青年と彼を助け何とかイスラエルのパレスチナ占領を辞めさせたいと願うイスラエルの青年、二人の出会いといのちをかけた葛藤が生んだ映画だった。今まで観てきたドイツ・ヒトラーやパレスチナのどの映画よりも鋭く、現実ごととして我が身に迫った。

かつての戦争で起きたナチス・ドイツや日本皇軍の731部隊が犯した、人を民族や障害で分け、人間と見なさずこの世から抹殺した行為、それは人間の成すべき行為でないと考えられ教えられてきた。その同じことが今まさにこの世界で起きている。我われ人間の、この地球で世界で暮らす人間の、いのちの尊厳・価値は同じではないのかと問いたい。裁きと同時に、その行いは誰であろうとどこの国であろうといつであろうと過ちであると捉えるべきである。

この映画製作にいのちを懸け、手を取り合って尽力したパレスチナとイスラエル4名の監督たちに連帯の拍手を送りたい。 2025.04.20

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔culture1385:250421〕