29年前、そして28年前

今からもう29年前のことです。1996年6月19日、わたし(と山城カメラマン)はバウカウの森のなかでFALINTIL(東チモール民族解放軍)のデビッド(ダビッド)=アレックス=ダイトゥーラ司令官と面会できました。そして6月22日までの三泊四日ものあいだ、東チモールの闘争状況について直接デビッド=アレックス司令官から話を聴くことができました(この模様は拙著『東チモール 森の妖精とゲリラ』[1997年、社会評論社]に収録)。デビッド=アレックスと過ごした数日間は、わたしの人生のなかでいまでも最も充実した幸せな時となっています。デビッド=アレックスのいつまでも忘れることのできない人柄・知性に深く感銘をうけたのでした。たった数日のあいだで外国人であるわたしでさえこのような印象を受けるのですから、デビッド=アレックスとともに侵略軍と闘った東チモールの人びとはデビッド=アレックスに敬愛の念を深く抱いているであろうと容易に想像できます。

そして今から28年前の1997年6月25日、デビッド=アレックス司令官が侵略軍に捕まってしまい、その後の経緯はよくわからないままの状態が今に至るまで続いていますが、おそらく捕まえられてからインドネシア軍の施設で亡くなったであろう、といわれています。当時そして現在に至るまでもデビッド=アレックスを失ったことでわたしの心に穴があいた感覚を覚えます。わたしでさえそうなのですからデビッド=アレックスとともに闘った東チモールの人びとの心には推し量ることのできないくらい大きな穴がぽっかりとあいている状態であるにちがいありません。

29年振りの再会

「6月25日」は東チモール人に最も愛されるゲリラ司令官といってもよいデビッド=アレックスを失った日として東チモール史に刻まれています。負の痕跡ついた日といえますが、今年の6月25日、その負の側面を正に変える取り組みがなされました。バウカウ地方を拠点としたデビッド=アレックス司令官とともに侵略軍と闘った地元住民が抵抗の記録・資料などを自分たちで集め、それを国家機関である抵抗博物館へ贈呈するという式典がバウカウで6月25日におこなわれたのです。

わたしはその式典に招待されました。それだけではなくかつて戦士たちであった住民が資料を集める経過を見てもらいたいと、6月21日からバウカウに招かれました。資料収集は、抵抗運動の活動家であったジュビナル=カブラル=アブットさんが中心となっておこなわれていました。アブットさんの家に、資料・記録・写真そして当時使われていた通信機器・タイプライター・武器・弾薬などなどが次々と集められていました。集められるこれらの資料などについて解説する書類をもまた作成しなければならず、アブットさんの家のベランダは書類の山が築かれていました。抵抗博物館の職員も21日からバウカウ入りし、抵抗運動の資料収集に大わらわでした。

資料収集作業の過程で、かつてデビッドアレックス司令官と一緒に闘った戦士たちが、朝から晩までアブットさんの家に集まり、やんや、やんや、大賑わいの状態でした。そしてわたしは29年前にデビッド=アレックス司令官の森のなかで遭った人たちと29年振りに再会することができたのです。29年前に遭ったFALINTIL(ファリンテル、Força Armada para a Libertação Nacional de Timor-Leste、東チモール民族解放軍)のゲリラ兵士とは「独立回復」前後にも何度も会っていますが、それでもかれらはF-FDTL(FALINTIL-Força de Defesa de Timor-Leste、東チモール国防軍)の軍人としてバウカウに勤務しているのでなかなか顔を見る機会がなく、久し振りの再会となりました。

29年振りに再会した人物のなかで最も印象深かったのは、拙著『東チモール 森の妖精とゲリラ』の128頁に載っている写真の被写体となっている男でした。この拙著ではもちろんかれの顔を出すことはできず、ゲリラ兵士マルコムに注射されている尻を載せたのですが(頭隠して尻隠さず)、その尻の人物です。面白かったのは、若かった29年前のかれの容貌が、太りもせず、顔かたちにもさほどの変化もなく、そのまま〝機械的に〟29年の年月を重ねた容貌になっていることでした。したがってかれがわたしの目の前に現れたときはすぐ認識できました。

わたし自身も29年の年齢を重ね、容姿が老いの変化をしているのですが、日本人・外国人という存在なので東チモール人にとって簡単にわたしのことを認識できるようです。わたしはというと相手がどこでどのような場面で遭った人物かよく思い出せない人たちもいました。「ほら、あのとき、バスを運転していたのはオレだよ」、「あんたのことは忘れないよ」、などといわれても思い出せない人もいました。ちょっと申し訳ない気分にさいなまれました。ある女性からは、「あのときは、あんたは若かったねえ」ともいわれました。寄る年波には勝てません。

= = = = =

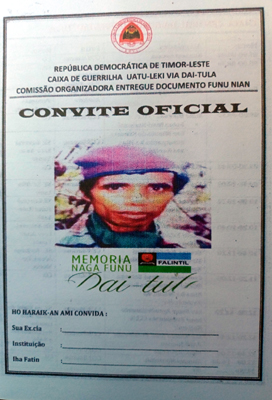

デビッド=アレックス=ダイトゥーラ司令官。

抵抗博物館への資料謹呈式典の招待状から。

= = = = =

資料収集のほかに証言を採集

抵抗博物館の職員はただ資料を住民から受け取るだけでなく、闘争の記録を採るために住民に直接インタビューする作業を6月23日から始めました。合計100名以上の証言を採るというのですから大がかりな作業です。この作業は6月25日の資料謹呈式典が終わっても続けられるとのことでした。

このインタビュー作業をわたしは少し見学させてもらいましたが、侵略軍に捕まって拷問をうけたという件になると、こみ上げる感情を抑えきれない人もいました。また、言語の違いからインタビューがうまくいかない場面もありました。バウカウのこの地域はマカサエ語が中核となる地域です。したがってそこそこテトゥン語は話せるが基本的にはマカサエ語が自分の言葉であるという住民にたいして、マカサエ語を話せずテトゥン語しか解せない人が戦争時代の微妙な話を聴こうと試みてもうまくいかないのです。

しかしながらこうした作業をとおして自分たちの文化の多様性を体感できるし、そのことが地方言語の発展につながるはずです。また、苦しかった抵抗運動の体験を自分の口で言葉に出すことは心の傷の癒しになるかもしれません。

= = = = =

抵抗博物館の職員が住民にインタビューをして戦争の記録を採る。

2025年6月23日、ⒸAoyama Morito.

= = = = =

インタビューの場となったのはバウカウの町の高台にある屋敷。ここからマテビエン山が正面に見える(マテビエンとは[死者の魂]の意)。1970年代後半、この山で大勢の東チモール人が飢えや寒さで亡くなった。インドネシア軍による侵略が引き起こした惨劇を象徴する山である。

2025年6月24日、ⒸAoyama Morito.

= = = =

「6月25日」の負を正へ

抵抗運動の戦士だった住民たちは資料を集め、書類を作成し、インタビューを受けながら、6月25日、慌しく資料謹呈式典の日を迎えました。公式な式典の場合、東チモールではまず教会でミサを行います。したがって教会の前が集合場所となり、式典に招かれた要人が到着すると、そこでの立ち話や記念写真でなかなかミサが始まりません。ようやくミサが終わったと思うと、また教会の前で記念写真にみなさんが興じるので、すぐそこにある式典会場になかなか移動できません。

今回の式典に来賓として出席した要人はFALINTILの戦士だった人たち、つまりレレ=アナン=チムール前国防軍司令官・将軍)、アリン=ラエク(民族解放戦士評議会のバウカウ地方代表)、バウカウ地方の名士・ベレドゥなどです。もちろん抵抗博物館のジョルジュ=アルベス館長も出席しました(途中で、ラウテン地方へ赴くために代理の者に代わった)。以下、式典会場の模様を写真で紹介します。

= = = = =

式典会場となったバウカウ・コンベンションセンターにて。

来賓の筆頭であるレレ=アナン=チムール将軍が、女の子たちの踊りのなか入場して式典が始まる。

2025年6月25日、10時53分ごろ。

ⒸAoyama Morito.

= = = = =

抵抗博物館へ謹呈される書類・記録媒体・武器など。

同日11時9分ごろ、ⒸAoyama Morito.

= = = = =

式典が終わればごちそうが待ってますよ~。

24日の夜から25日の朝にかけて伝統的な仕方で料理された。

同日11時31分ごろ、ⒸAoyama Morito.

= = = = =

式典では来賓の要人たちがそれぞれ一人ずつ演説した。

歴史資料の重要性を説き、各自が記録を執筆することが薦められた。

同日11時46分ごろ、ⒸAoyama Morito.

= = = = =

いよいよメインイベント。

抵抗運動に身を捧げた住民から抵抗博物館へ

闘争記録が謹呈される。

同日13時54分ごろ、ⒸAoyama Morito.

= = = = =

無事に式典が終了。

式典でよくやるシャンパンの栓抜き。

わたしもこの輪に招かれた。

このあとは東チモール式のフォークダンスで みなさん、宴を楽しむ。

同日14時18分ごろ、ⒸAoyama Morito.

= = = = =

東チモール人に心の癒しを

今回の資料収集作業の様子を観て、デビッド=アレックスが人びとの心で活き活きと生きていることが改めてわかりました。そして、癒されない心の傷をかかえ苦しんでいま生活している東チモール人がまだまだ大勢いることもまた改めて見えました。資料収集作業と抵抗博物館への謹呈は住民にとって自分たちの存在が認められるための作業でもあります。これは心の癒しに極めて有効な作業です。たとえ戦争を生き残っても「魂の殺人」をされた東チモール人はなかなか前に進むことができません。日本を含めてインドネシア軍による東チモール侵略を容認・黙認した国際社会が果たすべき責任の一つは、東チモール人の心の傷を癒すことです。

青山森人の東チモールだより easttimordayori.seesaa.net

第538号(2025年6月27日)より

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14300250528〕