いわゆる「法(権利)哲学要綱」(1821年)以後になされた講義録(第6回講義1824/25)の§274の註解には、「それぞれの政治体制は、固有の民族精神と民族意識の発展段階の産物であり・・・発展は順序を追って進むもので、どの段階も跳び越えるわけにはいかない」と、記されています。いかにも客観的観念論風に精神や意識が主体とはいえ、マルクスの唯物史観でいうところの発展段階説と見まがうばかりの記述です。ちなみに「資本論初版への序言」には、「たとえある社会が、その社会の運動の自然法則の手がかりをつかんだとしても・・・その社会は、自然的な発展諸段階を跳び越えることも、それらを法令で取り除くこともできない」とあります。近年は発展段階説は、ヨーロッパ中心主義史観だとしてすこぶる評判が悪いようです。いや、すでに一世紀以上前、M・ウェーバーは、発展段階をたどる歴史の(経済的)自然法則などナンセンスだとして、合理化という文明化作用を縦軸としつつ、文化的な諸類型の差異として様々な歴史的体制を捉えようとしました。また最近では、斎藤幸平氏なども、マルクスがナロードニキ派の人物にあてた手紙を論拠に、資本主義の成熟を条件としない脱成長社会主義の可能性・必要性を説いています。

このような短い紙幅では、論証抜きの断定めいたものにならざるを得ないのですが、できうれば一種の問題提起として聞いていただければ、幸いです。

私は様々な留保をつけるにせよ、依然発展段階説の信奉者です。したがってソ連型社会主義(ユーゴの自主管理社会主義も含め)の失敗は、発展段階説を否定するものではなく、かえって支持する事例であると考えます。高度な工業化段階、市民社会の成熟(市場の成熟や法治制度の充実)、効率化された官僚システムと民主主義的な議会制度を有する多元的な国家機構、そして最重要な、社会主義的エートス――公益をわきまえた自由で独立した人格性――を有する人間類型等々、これらの条件を欠いた政治・社会革命では、ユートピア的性格を帯びていて、十全な意味での社会主義にはけっして到達しえない。したがって社会主義から資本主義への(逆行とか退行ではなく)発展という中国の改革開放政策こそ、発展段階説に沿った歴史の正常化の試みであったと思います――ただし習近平体制は、公私混淆経済の行きづまりからくる権威主義体制への揺り戻しでありますが。

記

- テーマ:ヘーゲルの市民社会論

中央公論社「世界の名著」の「ヘーゲル・法の哲学」から

第三章 国家(§257~§360)を講読会形式で行ないます。今回は§278からです。

★国内では数少ないヘーゲル「法(権利)の哲学」の専門家であり、法政大学で教鞭をとられた滝口清栄氏がチューターを務めます。

- とき:2025年7月26日(土)午後1時半より

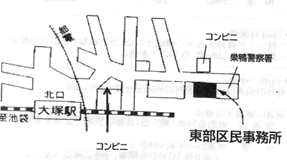

- ところ:豊島区東部区民事務所・集会室(3階の3)

――JR大塚駅(北口)より、徒歩5分(巣鴨警察署横)

1.参加費:500円

- 連絡先:野上俊明 E-mail:12nogami@gmail.com Tel:080-4082-7550

参加ご希望の方は、必ずご連絡ください。

※研究会終了後、近くの居酒屋で懇親会を持ちます。