ヘーゲル国家論の中枢をなす立憲君主制という概念。ヘーゲルは、若き日の「ドイツ憲法論」において立憲君主制をもって市民社会成熟の頂点に立つものとしたが、この立場は終生変わっていないのではなかろうか。のちのマルクス的見地――1848年革命の立場――に立てば、立憲君主制とは絶対王制から近代的代議制国家の過渡的形態にすぎないもので、ドイツ的後進性の現れでしかないと裁断されてしまうのが落ちであろう。なるほど欧米系の共和政体や民主政体からみれば、立憲君主制など、中途半端というか、新旧の国家体制の妥協形態にしかみえないであろう。ヘーゲルは哲学的論理学を動員して、立憲君主制の意義を説いてやまないが、どうも私には屁理屈めいてみえてしまう。しかしそう言いつつ、一見屁理屈にみえる論述の裏側に、遅れたドイツをいかにして近代国家へとソフト・ランディングさせるのか、その苦心のあとがみえなくもない。ヘーゲルは、近代的原理を掲げて旧体制を打倒したフランス革命の絶大な意義を終生肯定し続けた。しかし他方、ジャコバン独裁の悲惨な結末はなんとしてでも避けるべきだとして、革命というハード・ランディングによらない旧体制から新体制への移行を模索したのではなかろうか。

論証は割愛するが、ヘーゲルの試みた立憲君主制の役割は、ひとつには300に上る領邦(Land)に分裂しているドイツの現状を踏まえ、国民国家として統治の求心性を強化・確保すること。さらにヘーゲルは、フランス革命後の極度の中央集権制を嫌い、中間諸団体が下から上へのフィードバック機能を有する多元的重層的な体制を望ましいとしたが、その場合に国内統治の統一性を保障する機能を立憲君主制にあたえた。また、君主権が他の三権(立法権、統治権、司法権)より優越した地位に立つことにより、その媒介的機能をもって、諸権力間の対立や階級(身分)間の対立を宥和し包摂する機能を果たしうると期待したのではなかろうか。

立憲君主にドイツ的な独自の役割をあたえたヘーゲルの、思想史的学的立ち位置は、ほぼ同時代の経済学者であるF・リスト(1789~1846)の「保護貿易」論に比定すべきものと思われる。本来は自由主義者であるリストは、自由貿易論者であっておかしくはないのであるが、未成熟の国内産業を保護育成するためには、国家による関税政策が必要であるとして、保護貿易主義を唱えた。しかし当面保守主義的な政策をベースにしつつ、進歩に掉さす思想を抱くリストは、自国ファーストではなく、欧州統合の思想的先駆者となった。であるからこそ、リストは反動政治家メッテルニヒが生涯最も敵対視した人物のひとりとなったのだ。そこには、反動に与するためではなく、ドイツの現状に最適の在り方として立憲君主制を唱えたヘーゲルに通じるものがあるのではなかろうか。

ただし、経済学と哲学のちがいもあるかもしれないが、リストはドイツの国内産業の育成に多大な貢献をなし、かつヨーロッパ統合を展望する先駆的な思想を展開したのに対し、ヘーゲルはあくまで国民国家という十九、二十世紀的枠組みにとどまっていた点の違い――近代化の射程の違い――は、明確にしておくべきであろう。

記

1. テーマ:ヘーゲルの国家・市民社会論

中央公論社「世界の名著」の「ヘーゲル・法の哲学」から

第三章 国家(§257~§360)を講読会形式で行ないます。今回は§280からです。

★国内では数少ないヘーゲル「法(権利)の哲学」の専門家であり、法政大学などで教鞭をとられた滝口清栄氏がチューターを務めます。

1. とき:2025年8月30日(土)午後1時半より

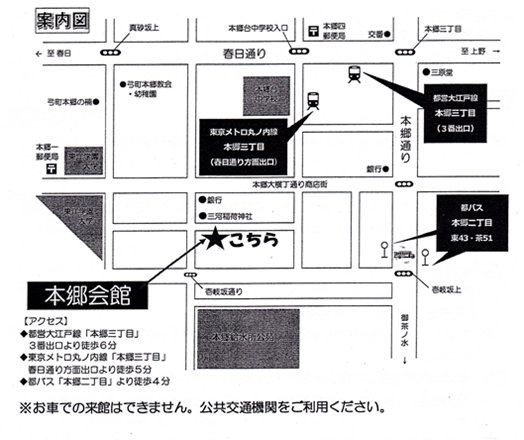

1. ところ:文京区立「本郷会館」Aルーム ――地下鉄丸ノ内線 本郷三丁目駅下車5分 文京区本郷2-21-7 Tel:3817-6618

1.参加費:500円

1. 連絡先:野上俊明 E-mail:12nogami@gmail.com Tel:080-4082-7550

参加ご希望の方は、必ずご連絡ください。

※研究会終了後、近くの中華料理店で懇親会を持ちます。