今年の8月は、立て続けに二本の映画を見た。

「火垂るの墓」(1988年、高畑勲監督)2025年8月15日

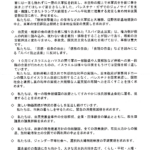

夜9時から、日本テレビで放映。かなり前にも、テレビで見ているので二度目になるのだが、細かいところはかなり忘れている! 今回はカットなしでの放映ということだが、これまで、どんな個所がカットされていたのか。冒頭、サクマ式ドロップス(文字は左から書かれていたはず)の四角い赤い缶が転がる場面があっという間に過ぎてしまって、定かに確認できなかった。録画をとっておくべきだった。

というのは、かつて、池袋の生家近くにあった「サクマ式ドロップス」の工場のことを書いたとき、缶が転がるのをラストシートとばかり思いこんでいたからである。その製造元の佐久間製菓は、コロナ禍のさなかに廃業したが、跡地はどうなっているのだろうか。今は、従妹夫婦が住んでいる生家だが、いまだに跡地界隈に立ち寄ってはいない。

サクマ式ドロップス工場の思い出~池袋第5小学校のクラス会へ(2009年10月 8日)

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2009/10/post-e8b5.html

敗戦が真近い神戸で、父が出征し、母と暮らしていた中学生の兄と4歳の妹の物語である。母を空襲で失い、西宮の親戚の家に引き取られるが、だんだんと邪険に扱われるようになって、崖下のトンネルのようなところに隠れるように暮らし始める。さまざまな思いつきや精一杯の工夫をしての暮らし、けなげにも幼い妹を喜ばせ、いたわる兄だったが、食料にも事欠き、衰弱してゆく妹を助けられず、一人で亡骸に火を放つ場面はつらかった。元気な頃に二人して蛍と戯れた場所だった。

私が、このアニメで、注目したのは、兄妹に係る大人たちの描き方だった。親戚のおばさん、鍋や七輪を融通してくれた金物屋さん?、親切な農家のおじいさん、畑を荒らされたことに怒り狂うオジサン、突き出された交番で、無罪放免にしてくれたお巡りさん、栄養失調だと見放すお医者さん・・・、どこにでも、どの時代にでもいそうな人たち。責めるでもなく、称えるわけでもなく淡々と描いているからこそ、兄妹の交情と哀切が際立っているように思えた。

「禁じられた遊び」(1952年、ルネ・クレマン監督)2025年8月17日

施設の映画サークルによる上映会で見た。この映画は、かつて公開時でなく、名画座のようなところで見たように思う。二度目とは言え、かなりの部分は忘れていることに気づく。

1940年、両親をドイツ軍の空爆で失い、孤児になった5歳の少女、牛を追って来た少年と出会い、その家族に引き取られる。両親の死、子犬の死、少年から弔うということを教えられた少女は、小さな生き物たちの死を十字架を立てては悼むことを覚える。それがやがて、さまざまな十字架、美しい十字架を欲しがるようになって、少年は懸命に応えようと十字架を盗み始め、二人の秘密の遊びのようになっていく。私は、今回も、二人をめぐる少年の家族たち、戦争による生死が身近に迫って来る農村の大人たちの描き方の巧みさにも着目した。

少女を演じたブリジット・フォッセーは、20歳になって映画界に復帰、様々な映画に出演、私の覚えにあるのは、「さらば友よ」(1968年)くらいである。

空襲で御者を失った馬の暴走で重傷を負った少年の長兄の死、戦線から耐えきれず逃げ帰って来た隣家の息子、その息子と恋仲の少年の姉、少年の父と隣家の主とのさまざまな確執、村の教会の牧師、少女の孤児院措置のためにやってくる警官・・・。時には、ユーモラスにも描かれるなかで、少年のやさしさと少女の愛らしさ、その別れに涙しそうになるのだった。

ルネ・クレマンといえば、私にとっては、やはり「禁じられた遊び」と「太陽がいっぱい」(1960年)だろう。大学の学園祭で、私たちの専攻クラスにより同監督の「鉄路の斗い」(1945年)を上映したのも懐かしい思い出である。

初出:「内野光子のブログ」2025.8.20より許可を得て転載

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2025/08/post-1bc486.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14389:250821〕