参院選敗北の原因を選挙戦術に矮小化し、党中央の政治責任をあくまで認めようとしない常幹声明と幹部会決定、〝党沈没〟の危機が加速している、2025年参院選の結果から(5)

赤旗(8月19日)に掲載された幹部会決定を読んで「またか」と失望した。いつものように「党の方針は正しい」→「後退したのは自力不足が原因」→「党勢拡大に頑張れ」との三段論法に終始し、それ以外には見るべき内容がないのである。選挙の都度、同じ総括を繰り返してどんどん後退していく有様を目の当たりにしながら、党幹部はこのような決定に誰も異議を唱えないのだろうか。不思議なのは、幹部会決定は8月3日だが翌日の赤旗には掲載されず、2週間余りも放置されていたことだ。これは憶測だが、選挙結果が最悪なので来年開催予定の党大会を延期せざるを得なくなり、そのための調整に時間がかかったということではないか。

それはさておき「参議院選挙の総活の中間的方向性について」との見出しが掲げられているので、幾ばくかの期待を持って幹部会決定を読んでみた。だが、選挙戦敗北に関する党中央の政治責任には一切言及がなく、「〝今度の参院選は客観的な難しさがある選挙だった〟ということを冷静につかむ必要がある」といった、まるで政治評論のような内容が結論になっている。客観的な分析だけで済むのなら政党組織は必要でなくなるし、情勢を分析するだけで行動が伴わない政党は消えるしかない。選挙戦敗北の政治責任には一切言及せず、まるで他人事のように選挙結果を語る幹部会決定は、傾いていく船を座視するばかりで必要な対策を講じようとしない〝沈没寸前〟の状態を想起させる。それでは、幹部会がいう〝客観的に難しさがある選挙〟とはいったいどういうものか(以下要旨)。

――わが党は、この選挙を物価高から暮らしをどう守るか、アメリカ言いなりの大軍拡でいいのかなどの問題で、自民党政治の「二つのゆがみ」を正そうと言う太い筋を語り選挙戦を始めた。ところがそこに、公示の直前に参政党が党首討論の参加資格を得るなど、極右・排外主義の潮流が入ってきた。こうしたなか、いわば両方の論戦が必要となり、「メイン」の論戦をしっかりやりながら、同時に極右・排外主義の問題もちゃんと位置づけてたたかうという両方の論戦と活動が必要になった。ここに今回の選挙の客観的な難しさがあった。「今度の参院選のような複雑な『突風』が吹いてくる状況でも、党を前進させるだけの力が私たちには足りなかった、だからその力を付けることこそが一番の教訓だ」というように、生きた形で総括し、今後のたたかいの方向をつかむことが重要である。

――幹部会会議では、極右・排外主義に対する基本的な見方と対応について確認した。いま起きている極右・排外主義の逆流は、社会的・経済的な根を持っている。それは、資本主義の末期的な行き詰まり、とくに「新自由主義」とそれに基づく「グローバリゼーション」の失敗の反動的な表現だということである。1980年代ころから「新自由主義」が世界と日本を席巻し、貧困と格差の途方もない拡大を招き、それに対する不満、批判が極右・排外主義に一つの「出口」を求めようとしている。だから、この逆流を克服するためには、それがいかに危険かという批判も重要だが、同時に「希望」を語ることが必要になる。それを政策の面でも理念の面でも、いかに説得力をもって語るかが大切である。

幹部会が言うように、「メイン」の論戦と極右・排外主義問題の論戦の両方を政策の面でも理念の面でも説得力をもって語るためには、党組織にそれだけの理論的な蓄積がなければならない。また、日頃の党活動を通して情勢の変化を感じ取る政治的センスや地域要求を政策化できる能力が備わっていなければならない。だが、年がら年中拡大目標の消化に追われ、選挙になれば票読み活動に酷使される地方党組織に果たしてそれだけの余裕と条件があるのだろうか。4割近い党員が赤旗を読まず、党組織の高齢化で活動できる党員がごく限られている現在、それは「ないものねだり」というものだろう。

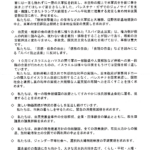

幹部会決定の「8月の党活動について」においては、(1)「常幹声明」を一刻も早く全支部・全党に徹底する、(2)世代的継承・党員拡大の夏―8月に、党員も読者も必ず前進する、(3)消費税減税、反核・平和、地域・分野の要求運動に立ち上がる、(4)学びの夏――『Q&Aいま「資本論」がおもしろい』学び、『資本論』を読むムーブメントを日本でも起こしていく、とある。だが、方針の大半が(2)の党勢拡大で占められ、(3)の「メイン」の論戦と極右・排外主義問題の論戦の両方を実現するための方針は、僅か20行足らずの字数しか与えられていない。要するに、幹部会は全支部・全党の理論的蓄積や政策能力の獲得など期待していないのであって、単なる党勢拡大要員としか見ていないのである。

しかし、党中央が国政批判の視点から「フルセット型政策」を作って選挙に臨むと言うスタイルは限界に来ている。このことを示したのが、今回の参院選だった。党中央が政策をつくって地方党組織に徹底するというこれまでのやり方では、「既成政党」に対する民衆の不満や怒りの爆発を受け止めることができなかったのである。そのことをいみじくも示しているのが、〝今度の参院選は客観的な難しさがある選挙だった〟という一節である。自公両党と同じく「既成政党」の共産党が新興政党の奇襲攻撃に対応できず為すところなく敗退したのは、新興政党の姿ばかりに気を取られて背後に横たわる足元の民衆の不満や怒りに気付くことができなかったからである。地域活動から遊離した「上から目線」の政策では有権者の気持ちを捉えられず、新興政党に票をさらわれたのは蓋し(けだし)当然と言うべきであろう。

かくのごとく共産党の党勢後退の根源は、「民主集中制」という上意下達システムの下で地域組織の活動が枯渇していることに全てが起因している。期限を区切って日夜催促される拡大成果の報告は、もうそれだけで地方党組織の体力を奪ってしまう。「数」を追うだけが党活動になり、地域要求を汲み上げる活動や運動を組織する活動は二の次三の次になる。それをカバーするために提起された「要求アンケート運動」も単なるアンケートの記入活動で終わった。全てがツギハギだらけであり、思い付きの域を出ないのだ。

今回の参院選敗北の原因は、新興政党の奇襲攻撃に対応できなかったという「選挙戦術」上の問題だけではない。新興政党の奇襲攻撃があろうとなかろうと、共産党の得票数・得票率はこの間恐ろしい勢いで縮小しているのであって、事態に対応できるだけの体力がなかったことが基本的な原因である。この事態を直視しない限り党組織の再生はないが、幹部会決定は依然として従来通りのやり方を改めようとしない。だが、現実は厳しい。「8月の党活動について」及び「党大会決定に立ち戻り、党づくりを進めることの重要性について」の冒頭の一節が、そのことを余すところなく示している。

――選挙後、緊急の都道府県委員長会議をもち、常幹声明の核心について報告し、読者拡大から反転攻勢をと訴えた。残念ながら読者拡大は大幅後退となった。「しんぶん赤旗」は再発行ができない危険水域を超えており、これ以上の後退は絶対に許されない。党員拡大は、昨年1年間の入党者の半分の規模で推移している。党員拡大は、「党の将来を展望しての戦略的課題」であり、いついかなる時も世代的継承を貫き、系統的前進を切り開くことが求められる。

――党大会決定は、次の大会までの目標として、27万人の党員と100万人の「赤旗」読者の回復・突破を提起している。次の大会は規約の規定では遅くとも再来年の1月までには開かなければならない。大会から既に1年半がたち、今大会期は既に半分終わっているが、党勢拡大の根幹である党員拡大は去年が1年間で4850人、今年がその半分のペースという現状である。党建設の根幹の党員拡大が細っていくと、あらゆる点で党活動が縮小再生産していく。読者も、選挙の得票も、地方議員も細り、それによる悪循環のループから抜け出せていない。

第6回中央委員会総会が9月3,4両日に開かれることになった(赤旗8月21日)。第29回党大会(2024年1月)時に公表された党勢現勢は、第28回党大会(2020年1月)時党員27万人、赤旗読者100万人、2020年1月から2023年12月までの4年間の入党者1万6千人(年平均4千人)、死亡者1万9814人(年平均5千人)、2024年1月時党員25万人、赤旗読者85万人だった。ここから、27万人+入党者1万6千人-死亡者2万人-離党者1万6千人=25万人の計算式が導ける。入党者に匹敵する離党者(未公表)が発生しており、これに死亡者が加わって党員が4年間で2万人減少し、それとともに赤旗読者15万人が減少したのである。

2024年1月から12月までの1年は入党者4850人、赤旗読者3万7千人減、2025年1月から7月までの7カ月は入党者1650人、赤旗読者!万6千人減だった。その後の趨勢を加味すると、第30回党大会(2027年1月)では、党員25万人(2024年1月党員現勢)+入党者1万500人(2024年4850人、2025年2800人、2026年2800人)-死亡者1万6500人(年平均5500人)-離党者1万2千人(年平均4千人)=23万2千人(27万人目標の86%)になる可能性が大きい。赤旗読者は85万人(2024年1月)-10万人(年平均3万3千人)=75万人(100万人目標の75%)となり、さらに大幅な縮小が予測される。赤旗読者は2025年7月現在「再発行できない危険水域を超えている」というが、これ以上の減紙が続くとなると発行停止が懸念される。第6回中央委員会総会において、どのような報告がされるか注目される。

最後に、前回の拙ブログに対する質問があった。「党綱領と規約の抜本的改正」を提言しているが、その具体的内容はとの質問である。私は党綱領と規約の改正は規約改正を先行し、綱領の改正はその次に行うという「2段階方式」で考えている。まずは、「民主集中制」関連条項の規約を撤廃して自由で開かれた討論を可能にし、次に党代表や党幹部を党員や支持者の直接投票で選出する方法に改め、党役員に任期制と定年制を導入するなどの一連の改革を行う。そして、これらの規約改正によって選ばれた新しい執行部の下で綱領改正の議論を始めるというものである。この考え方は単なる「手続き論」の域を出ないが、いきなり綱領改正の話になると議論が前に進まないので、まずはそのための準備態勢を整え、時間をかけて討論すればいいと考えている。(つづく)

初出:「リベラル21」2025.09.01より許可を得て転載

http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6852.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14408:250901〕