*まえがき

私は、この「ちきゅう座」で、7月初めから9月にかけて、『何処にいようとりぶりあん』(インパクト出版会、2025年1月)の「書評」に絡んで、3回ほど「田中美津」を取り上げてきた。「田中美津論」としては、テーマはまだいくつも残されているが、それはまた、折々、立ち返って取り上げてみようと思う。

今回、いきなりテーマを、「トランスジェンダリズム(性自認主義)のこれから」と設定したのは、去る9月20日に行われた第9回ちきゅう座(現代史研究会)の討論集会がきっかけである。講師の一人・白井聡氏が、「右派ポピュリズムによるリベラル(社会民主主義・「左翼」)批判」に根拠を与えるものの「典型事例」の一つとして、「トランスジェンダリズム(性自認主義)」を挙げられ、「〝性自認”とは、〝何でも自己決定”の極限ではないか?!」と述べられたからである。

もちろん、時間制限のある討論集会だし、質疑応答で、その辺りを丁寧に「質問したり、反論したり、意見を述べあったり・・・」はなされないままであった。したがって、今後、どこかでまた、じっくり議論し合える場を期待したいところだが、そのためにも、いま一度、「トランスジェンダリズム(性自認主義)」とは何か?を、私自身、まずは歴史的に整理しておきたいと思ったのである。

はじめに―アナーキーかつ差別的な「性」の野放し状況

先日、すでに同じようなことを書いた気がするが、1950年代、北九州の小倉―とりわけ漁村だった長浜―に小中学生だった私は、「性」にまつわる「粗暴」ともいうような事例を、わりと多く見聞きして育ったと思う。

叔父さんの子どもを産んだ高校生、中学1年で妊娠して退学した隣のクラスの友達、家の職人さんから「性器をイタズラされた」同級生、また、狭い部屋で布団を敷き詰めて寝ていた多くの家では、酔っぱらった父親の、娘たちへの「性加害」や、男兄弟による女姉妹への「性的ないたずら」など、近所の噂話などでそれとなく聞こえて来たりしていた。

ただ、そのような「身近な出来事」としての「一寸いやらしいこと」を経験しながらも、私は、改めて「性」とは何か?を考えることはほとんどなかった、と思う。

そして、もう一つ。近所のバラック小屋に住んでいた男性が、ネッカチーフを巻いたり、スカートを履いたり・・・今で言えば「女装」である。単なる「趣味」としての「女装」だったのか、今で言う「体と性自認」とのズレだったのかは分からない。当時は、子どもまでもが堂々とした?「差別主義者」だった。その男性(?女性)を見つけると「オトコオンナ!」と叫んで石を投げつけたりしたものだ。(ただ、幸か不幸か、私は直接に石を投げたことはなかったが、「変な人、気味の悪い人!」と思いつつ、周りに反発することもなく、その「女っぽい男性」を庇うどころか、同情すらしていなかった。)

そのような私が、東京の短大や大学で「育児学・保育学」あるいは「ジェンダー論」を教えるようになり、「性同一性障害」という「人間の性の多様性」という現実に出会うことになった。人間にとって、「性」とは、何とナイーブで複雑なものかと思わざるをえなかった。

埼玉医科大学での「性転換手術」(1997年)

子ども時代から、10代後半になっても、犬や猫の子どもが生まれると、すぐさま性器を見ては、「あ、オスだ!こっちはメスだ!」と判別したり、親戚の出産に立ち会ったりすると、生まれたばかりの赤ちゃんに「オチンチンあった?」「良かったね、オチンチンなくて!」・・・と大声をあげたりしたものだった。「性別」とは単純に「性器の違い」以外のものではなかったのだ。

そんな私が明確に、「性同一性障害」という言葉とその事例に出くわしたのは、1997年、埼玉医科大学で「性転換手術」が行われた、というニュースに接してからだった。

その後、書物などを通して、朝鮮戦争後のクリスティン・ジョーゲンスンの、男性性器除去および外見的女性化の手術が行われたこと、またこの事例によって1955年頃まで一種の世界的な「性転換ブーム」が起きていたことを知った。

1964年、東京の医師が3人の男性に性転換手術を行ったものの、売春防止法による「男性の街娼」に手を焼く警察に配慮したものか、この施術した医師が、優生保護法違反の名目で摘発されてしまった(いわゆる「ブルーボーイ」事件)。そして、その後の裁判の結果、医師は「有罪」となったのだ。この「事件と裁判結果」は医療機関を必要以上に萎縮させたらしく、その後30年近く、日本での「性転換手術」は忌避されたようである。

それでも、1972年のスウェーデンや、1980年代には、アメリカ・カナダの大半の州、ドイツ、イタリア、オランダ等々の国で、性転換手術は一般化し、日本でも、1988年、テレビ局で「ミスター・レディー(ニュー・ハーフ)」を紹介する番組が誕生したそうである。それ以来、日本でも、テレビはもちろん、雑誌やパソコン通信などでの「女装ネット」や「ニューハーフ」情報は一般化していった。

このような流れの中で、埼玉医科大学での、「男性への性転換手術を希望する女性」の「性転換手術」が行われたのだが、先の「ブルーボーイ」事件から、何と、約30年もの時間が経っていた。

ただ、その後は、岡山大学、関西医科大学など、多数の大学病院や民間病院が去勢手術や性転換手術を行うようになっていったそうであるが、以下に見る通り、「性同一性障害に関する特例法」自体の問題もあり、「選択的夫婦別姓」問題同様、国会で審議されるべき条項も、政治的、事務的に全く手づかず状態のままである。

「性同一性障害」に関する特例法(2003年公布)および一部改訂(2008年)

2003年7月(施行は2004年)、日本で初めての「性同一性障害の性別の取り扱いに関する法律」が公布され、戸籍上の「性別」を変更することが可能になった。

「身体髪膚、コレヲ父母ニ受ク!」と昔から言われ、生得的な「身体」を「勝手にいじって変える」ことは「最大の親不孝!」と言われ続けてきた日本で、「性器」を主とする身体上の医学的手術含めて、自分の「性別」を変更する、ということが可能となったことは、それ自体は、やはり歴史的には一大変化である。

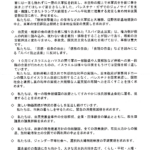

ただし、この手術を受けるためには、次のような条件が付されていた。

(医師2人から一致した診断を受けた上で)

①20歳(現在は18歳)以上であること。結婚していないこと。

②子どもがいないこと。→ 未成年の子どもがいないこと。(2008年改訂)(以後の下線は筆者)

③性転換手術を受けていること。・・・ ⅰ生殖腺がない、その機能を永続的に欠く(卵巣や精巣の切除) ⅱ変更する性別の性器に似た外観を備えている。

この3項目の条件そのものに、日本的な「性」「結婚」「家族」にまつわる根強い「観念」が見て取れるのも注目すべきだろう。例えば、①②③に対応する、日本的な「性」や「結婚に対する「常識・観念」を取り出してみよう。

① 未成年者は対象外。さらに「結婚」とは「成人している」「健全な!」「男」と「女」 によるものである。(→ したがって、すでに「結婚」している当人同士が対象になるはずがない。)

②「子どもは、男と女の間で生まれて来るもの」(→ したがって、親が「男・男、女・女」という組み合わせでは成り立たない。)

③「戸籍の性別」は「身体の性別」に対応する。

つまり、「男」が「女」になりたければ、「精巣を切除する」、逆に「女」が「男」になりたければ「卵巣」を除去する。さらにこの法律では、「性器の外観も変えるように」とまで求めているのである。

以上、「性同一性障害特例法」自体の問題であるが、元々、「性同一性障害」という命名およびその「障害」という認識自体が、本来ならば、当初から問題視されてしかるべきだったかもしれないが、その頃は、私自身も、「男性性器」を持って生まれて来たのに「私は女」という性自認、あるいは逆に、「女性性器」を持って生まれてきたにもかかわらず「私は男」という性自認、そのような「身体と自己の性認識」とのズレそのものが衝撃的であった。

しかし、大学で、以上のような「性自認と身体の性との不整合」の話をすると、ポツリポツリと、「実は私は、自分の乳房が邪魔で気になるのです」とか、「私は、実はXXYのクラインフェルター症候群なのです」と名乗り出て来る背の高い、色白の 学生が近づいてきた。また、読書会を一緒にやっていた背の低い友人が、「私、染色体がX0(エックスゼロ)のターナー症候群なの」と、教えてくれたりした。

その頃から、人間にとっての「性」とは、「男と女」と整然と区分けされたものではなく、「男/女」は通底しながら、さまざまに形を変え、相互に関わっているものだと改めて思えるようにもなっていた。(男の「胸の乳首」の謎も解けたような気になって来た。)

事実、2018年に、国際保健機関が名称変更を決めた「国際疾病分類」では、「性同一性障害」という名称は「性別不合」と変わり、精神障害の分類から外れている。

その意味では、日本の対応は、あまりにも鈍い、という他はない。

最高裁・高裁・家裁の「違憲判決」

少数ではあっても、切実な問題を抱えている当事者たちの裁判への訴えによって、昨今では、名前も相変わらずの「性同一性障害特例法」の憲法違反の判決も相次いでいる。

2023年、最高裁は、「卵巣や精巣の切除を求める③の生殖不能要件」は、憲法13条が保障する「身体への侵襲(危害、負担)を受けない自由」を制約し、違憲であるという判断を下した。

ただし、その際に、③のⅱに当たる「外観要件」(男らしい性器、女らしい性器)は高裁で検討されていなかったとして、広島高裁に審理を差し戻した。

その結果、2024年広島高裁は、要求される「外観要件」に「手術が必須ならば違憲の疑いがある」と(やや曖昧ながら)の判決であった。

さらに今年2025年、札幌家裁は、9月19日、「戸籍の性別を変更する際、性器の外観も変えるよう求める性同一性障害特例法の規定は憲法違反である、と判断を下した。

「少数」ではあるだろうが、自らの「性別不合」を訴える人々の切実な訴えや要求を認める事、それは「多様な性のあり様」を認めることであり、それ以外の人々にとって決して「敵対」することでも「マイナス」になることでもないだろう。真面目な「少数者」が切り捨てられる時、次は「多数」の人々がまた、次々と「少数に」分断されながら切り捨てられて行くかもしれないのだから・・・。

司法が「司法」としての良識を保持している限り、日本の未来は未だ閉ざされてはいない。しかし、「選択的夫婦別姓」然り、この「性自認」もまた公的に大らかに認めて行くこと、日本の政治はなお困難ではあるが・・・。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/ 〔eye6032 : 251008〕