『季論21』は、我が家ではどちらかといえばなじみのある雑誌だった。人文・社会科学系の幅広いテーマを扱っていたので、私は、文学、メディア関係の論説などは拾い読みしていた。まさか自分のところに依頼が来るとは思わなかった。編集長、新船海三郎さんから、新刊書、中村稔『高村光太郎の戦後』(青土社 2019年6月)の書評をとのことだった。私は、19年1月に『斎藤史<朱天>から<うたのゆくへ>の時代』を上梓したばかりで、戦時下の斎藤史と同時代に“活躍”した文学者たちのあり様にも関心があり、高村光太郎もその一人だったので、「光太郎の戦後はどうであったのか」を深く知りたいと思ったので、引き受けることにした。

『高村光太郎の戦後』を読むほどに、調べるほどに、「書評」という範疇をはみ出してしまい、高村光太郎の戦中・戦後の様相を呈し、かなり長いものになってしまった。できるだけ、詩作品を引用して、具体的に示したつもりで、17頁にもなってしまった。編集長には、申し訳なく、ひたすら感謝するばかりであった。

その内容は以下の通りとなった。

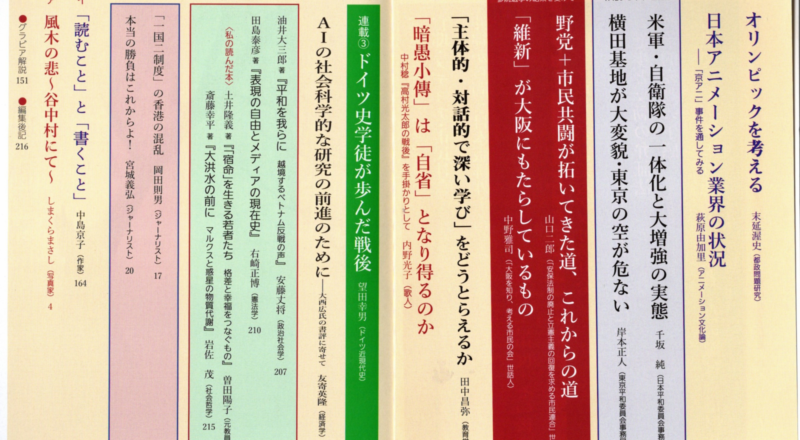

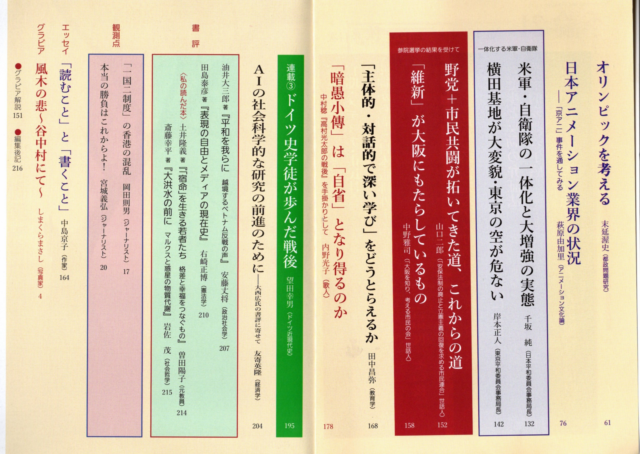

・「暗愚小伝」は「自省」となり得るのか――中村稔『高村光太郎の戦後』を手掛かりとして (『季論21』46号 2019年9月 本の泉社)

はじめに/蟄居山小屋生活の実態/『高村光太郎の戦後』にみる光太郎の「自省」とは/日本文学報国会の高村光太郎/戦時下の朗読運動の中の高村 光太郎/高村光太郎における試作品の隠ぺいや削除はあったのか / 付表・高村光太郎詩集・選集の出版概要一覧(1914~1966)

この『季論21』は2008年夏号として創刊、2020年秋号50号をもって廃刊となってしまった。

上記拙稿は、最初の原稿メモからは詩作品の引用を短くしたり、資料の図を削ったりしているので、発表後、そのメモ様のものを「内野光子のブログ」に何回かに分けて、気ままに余分なことも含めて、連載している。関心のある方はそちらを見ていただければありがたい。

・あらためて、高村光太郎を読んでみた1~9(『内野光子のブログ』2019年9月9日~9月25日)

1教科書の中の光太郎/2食へのこだわり/3「地理の書」の改作と削除/4光太郎の世界地図帳/5民族の「倫理」と「美」と/6戦争詩において天皇はどのようによまれたか/7敗戦後、天皇をどうよんだか/8晩年の「新しい天の火」/9芸術院会員辞退のこと

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

佐倉の秋祭りの2日目の10月11日はあいにく肌寒い雨となった。山車もシートをかぶり、人間も雨合羽着用で、印半纏の若い女性に「ご苦労様です」と声を掛けると、「ホント、ヤバイっす、この雨」と顔をぬぐっていた。

初出:「内野光子のブログ」2025.10.12より許可を得て転載

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2025/10/post-55692e.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14470:251013〕