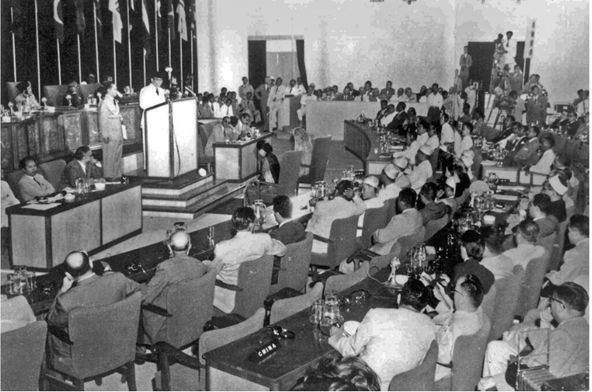

今は昔、1955年4月開会されたバンドン会議 アン・ロナン写真ライブラリー

鄧小平の改革開放以後の中国の国家体制の定義――近代的資本に対する国家と社会による統制という人類史的課題の、中国独自の応答様式である共産党独裁に基づく国家資本主義。我々が、この体制に対し半人半獣のケンタウロス的な奇異な印象を避けがたいのは、支配の正統性(正当性)の根拠を、M・ウェーバー流に言えば、近代国家にふさわしい合法的支配ではなく、伝統やカリスマの支配においているからではなかろうか。ただし人民中国の場合、伝統とは、直接的には革命と戦争により帝国主義的侵略と国民党の支配から中国人民を解放したとする栄光の歴史を起源とするものであるが、同時に数千年に及ぶ歴代専制王朝の統治様式を踏襲しているという意味でもある。カリスマとは言うまでもなく毛沢東に代表される個人独裁を指す。いずれにせよ、近代的な合法支配(法治主義)を体現する大統領制共和主義や議会制民主主義ではなく、共産党独裁に固執するかぎり、国内の資本主義的関係の発展や自由な活動空間としての市民社会の要求との矛盾は今後強まりこそすれ、弱まることはないであろう。

戦後いっとき、竹内好ら左翼リベラルがそこにアジア独自の近代化様式を認めた人民民主義国家は、毛沢東個人独裁が発動した「文化大革命」によって完膚なきまでに打ち砕かれた。対して、同じ漢民族「国家」である台湾は、蒋一家の独裁国家から民主主義国家へと自力で移行した。独裁国家とはいえ台湾は、戦後農地改革も行われ、戦前日本が整備したインフラを土台に浙江財閥などが主導して資本主義体制をスタートアップさせた。その後の経済発展のなかで次第に本省人が体制内エリートして力を蓄え、ついに90年代に、外省人ではない本省人の李登輝が国民党総統に就任、上からの民主的改革を推し進めた。1980年代に制作された台湾ニューシネマの代表作のひとつ「冬冬(トントン)の夏休み」は、少数ではあったろうが、日本人の観客の心を鷲づかみにした。昭和20年代の日本映画全盛期の、例えば小津や木下作品のような抒情性、細やかな情感やヒューマニティ溢れる映像が再現されていて、ノスタルジアを掻き立てられたのであった。芸術作品は、一社会の自由度のバロメーターであることがよくわかる事例であった。

中国も改革開放後、天安門事件のような悲劇がなければ、統治形態を緩やかに民主化する可能性はあったのであろうか。台湾とは国のスケールが比較にならないし、軍事的かつ専制的統治の経験しか持たない共産党政府には、荷が重すぎた。党指導部にとって、文革後の国内の混乱を収拾して近代化の軌道に乗せることが最優先であったろう。民衆反乱を防ぐには、まず仕事をあたえ、きちんと食べさせることだ、そのためには民主化など余分なことをする余裕はないと肝に銘じたのであろう。たしかに経済発展にともない近代的民主的感覚を身に着けた中産市民層が拡大し、経済と統治の執行者として登場し、かつ国民が下から中央権力に間断なく圧力をかけられるようになるまでは、まだまだ時間が必要であったろう。

蛇足めくが、鄧小平の改革開放政策の成功は、ロシア革命の見方をも変えるところがある。鄧小平の位置をロシア革命に置き換えれば、そこに座るのはブハーリンであろう。ブハーリン派はネップ(NEP 新経済政策)の継続を主張し、スターリン中央派やトロツキー左派と対立した。ネップは商品市場の一部復活をとおして、国内戦で疲弊した農村に息つぎを与え営農意欲を励ますことによって生産を向上させ、都市との間に良好な商品関係のもとで物資の交換――農産物と工業製品――が進むことを期待した。しかし一部で投機的行動が見られたことや穀物調達がうまくいかなかったため、ボリシェビキの圧倒的多数は、農村における商品関係の発達が社会進化にとって有効な手段であることに気づかず、商品取引を反革命視して経済統制を強めて、農民からの野蛮な収奪でますます農村を疲弊させ、革命から離反させるという誤りをおかした。そこにはボリシェビキ全体が、ロシア社会の発展段階や内戦による経済の疲弊を考慮せず、商品貨幣関係を敵視する原理主義(プロレタリア革命=商品貨幣関係の廃絶)に囚われていたからであろう。

商品経済は同市民関係、すなわち平等の契約関係の上に成り立つ市民社会を形成する可能性を拓く。ヘーゲルが説いたごとく、市場関係を支える契約とは、人格的な相互承認であり、それは人権思想が芽生える核となる。西欧では、市場的経済関係以前にプロテスタンティズムに淵源する主観性や人格性という観念がベースにあったので、契約観念が育ちやすかったのではあろう。市場を独占的に支配し市場のルールをゆがめる大企業が中心の先進国と、家父長的な関係が支配的なロシアの遅れた農村とを同じ基準で比べることはできない。後者においては、市場関係の果たす一種の「文明化作用」を考慮すべきであったろう。※

※東南アジアで暮らし始めて一番最初に驚いたのは、定価の観念のあいまいさであった。市場で買い物をするのに、いちいち値段の交渉をしなければならないのは、苦痛であった。一物一価の市場社会とは違う世界に身を置いて舌を巻いたのは、華僑や華人の商魂のたくましさであった。

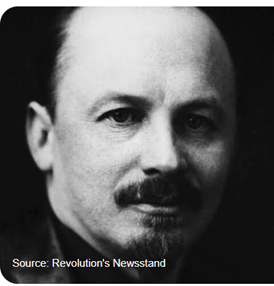

また、時代条件の違いをいえば、当時のソ連の場合、列強の包囲によって経済封鎖状態にあったのであり、鄧小平の場合のように、先進資本主義国からの資本導入や輸出産業振興など考えられなかった。それだけに、農村への階級的な配慮が、工業化の資金を農村に一方的に押し付けるのではなく、農村振興策――農村に余剰が蓄積できるよう配慮し、協同組合化などの施策も同時的に進めるべきであったろう。しかし残念ながら、ブハーリン派は党内闘争に敗れ、その後ブハーリンは1938年のモスクワ裁判の結果、若い妻と子を残して銃殺された。

鄧小平の成功を考えるとき、市場経済を敵視しなかったという意味で、ブハーリン派が正しかったことがわかる。戦後の開発独裁の雛型としてスターリン主義の意義を一定認める論者もあるやに聞くや、しかしブハーリン派や協同組合派の構想を生かす社会主義への道もありえたのではあるまいか。レーニンの伝記作家フィッシャーによれば、脳梗塞で病床にあったレーニンの枕元には、協同組合関係の書物も積まれていたというではないか。せめてあと二年天がレーニンを生かしてくれていたら、二十世紀社会主義はもう少しましだったかもしれない――レーニンが生きていれば、最低スターリンが最高権力者になることは阻止しえたであろうから。

ブハーリンに関してもう一点。スターリン独裁が完全に確立する以前には、ロシア革命の海外への知的文化的影響力にはまだ見るべきものがあった。そのことのエピソードのひとつであるが、1931年第2回国際科学史技術史会議が、ロンドンで開かれた。そのときのソ連の代表団長を務めたのは、すでに政治的実権を奪われていたブハーリンであった。彼のもとにB.M.ゲッセンなどの科学哲学者が大活躍し、西側の若手研究者たちに大きな影響をあたえた。のちに世界トップクラスの科学技術史家となる、20世紀の巨人といわれるジョセフ・ニーダム(「中国の科学と文明」)やジョン・デスモンド・バナール(「歴史における科学」)、あるいは古代ギリシアの科学史家ベンジャミン・ファリントン(「ギリシアの科学―その社会的歴史的背景」)は、そういう一群の人々であった。前二者は科学者としてすでに優れた業績を上げていたが、ソ連の科学史研究におけるパラダイム・チェンジ――歴史に根差した科学、人民のための科学――にじかに触れて鮮烈なインスピレーションを受け、専攻を転換して科学技術と時代との深い関連を追究する超一流の科学技術史家となったのである。

悲劇の人ブハーリン、スターリン粛清の犠牲に。

話を中国に戻そう。中国の国家体制は、共産党独裁による国家資本主義であるとすれば、独裁の持つ抑圧性と資本の持つ貪欲さが合体して息苦しさが倍加する印象を持つ。その意味では、「社会主義市場経済」という規定では、スマートすぎて実態を表していないのだ。

胡錦涛時代にはグロバリゼーションの波に乗り経済も順調であったので、都市化が進み中産市民の層も厚くなり、したがって中国にも市民社会と規定していいような自由な活動空間が芽生え、成長し始めた。各種の草の根の非政府組織やボランティア団体が叢生し、ネットワーク化も進んだ。李妍焱著「中国の市民社会」(岩波新書2012年)は、中国社会における下からの近代化のうねりを見事にとらえ、ロシアとは決定的に違う中国の変革可能性に大いに期待を抱かしめた。

しかし、そのころがピークであったのであろう、2010年代の習近平の治政になると、経済成長の鈍化とともに様々な矛盾が蓄積され、一部が顕在化するようになることに対応して、国家主義的イデオロギー政策――「中国の偉大なる夢」、「中華民族の偉大なる復興」や習近平個人崇拝――を強く打ち出し、上からの統制を強化するようになる。また同時に、国内的には、立案は1990年代である三峡ダム、対外的には「一帯一路」などの巨大プロジェクトが目白押しとなる。こうした中国の戦略的姿勢をみていると、マルクスのいう「古代のアジア的専制体制を必然ならしめた巨大灌漑水利事業」というテーゼの妥当性を肯定したくなる。ただ古代と違って中国の戦略を突き動かしているのは、社会主義の理念とかけ離れた帝国的理念と相当質(たち)の悪い資本の論理である。レーニンは、「言葉は社会主義者、実際の振る舞いは帝国主義者」である政策体系を「社会帝国主義」と定義したが、まさに図星というか、言い得て妙である。ウォ―ラスティンの世界システム論にしたがえば、この社会帝国主義としての中国によって、アセアン中のミャンマー、カンボジア、ラオスは、一次産品や安価な労働力の供給地として、低開発状態のまま固定化する怖れがある。換言すれば、それらの国々は、中国の裏庭化(新植民地化)しつつあり、従属性をますます深めているといってよい。以下、このような東南アジアでの中国の振る舞い――インフラ整備や採掘事業による壊滅的な環境破壊についての報告を紹介する(一部既報)。

<中国が強行する巨大ダム建設>

▼中国の瀾滄江・メコン協力:羊の皮をかぶった狼 イラワジ紙 2025年9/26号

「2016年に中国の主導のもと設立された瀾滄江(らんそうこう)・メコン川協力イニシアチブ(LMC)は、地域協力と持続可能な開発の象徴として位置づけられている。しかし、この多国間協調という表面的な枠組みの下には、中国の巧妙な水資源覇権政策が潜んでいる。この政策はメコン川を地政学的な影響力の行使手段へと変貌させ、中国が協力枠組みを装っていかに水資源を武器化しているかを示す教訓となっている」

中国の公式見解では、LMCは地域における開発と協力のニーズに応えるものとされている。しかし、実際は中国による瀾滄江における一方的なダム建設に対する下流諸国から批判や抗議の高まりに対処するため、瀾滄江システムに対する中国の支配を正当化する枠組みとしてLMCを構築したのである。

水力覇権

「中国は上流域での優位性により、下流域の国々に対して圧倒的な影響力を持っている。瀾滄江には既に11基のダムが稼働しており、さらに建設を計画している。そのため、北京は河川流量を意のままに操ることができる」

「LMCによって中国は地域に『政策支援』と『公共財』を提供し、北京を水安全保障の不可欠な提供者として位置付けることができると認めている。このメカニズムにより、中国は下流の7000万人にとって不可欠な資源の最終的な支配権を維持しながら、自らを恩恵をもたらす上流の隣国として位置付けることができるのだ」

LMCの制度設計の巧みさ狡さは、「多国間メカニズムとは異なり、LMCは中国と個々の下流諸国との二国間協定を通じて運営されており、その行動に対する統一的な対応を妨げている。この分断統治型のアプローチは、北京が集団的な説明責任を回避しながら、選択的な利益を提供することを可能にしている」

インド部= ブラマプトラ川、バングラ部=ジャムナ川、チベット部=ヤルンツァンポ川

インドシナ半島の大河川、不幸にも源流域はほとんどすべて中国 世界史の窓

環境破壊

「中国のメコン戦略が環境に及ぼす影響は壊滅的である。中国のダムはメコン川の堆積物の推定96%を堰き止め、下流のデルタ地帯から農業や漁業に不可欠な栄養分を奪っている。かつては世界最大の淡水漁業であったメコン川漁業は、ダムによる流量の変化が魚類の回遊パターンを乱し、崩壊の危機に瀕している」

「LMCは、拘束力のある約束を伴わない「対話」と「協力」のフォーラムを設けることで、こうした環境破壊を外交的に隠ぺいしている。中国の「環境保護」と「持続可能な開発」の約束は、ダム建設の継続と生態系の劣化という現実と照らし合わせると、空虚に響く」

経済的強制

「LMCは、中国の新植民地主義的な資源採掘の典型である。下流国の水力発電部門への中国の投資を促進し、経済的な依存を生み出すと同時に、中国に電力を供給している。この仕組みは、中国のエネルギー安全保障に貢献すると同時に、下流国を不利な関係に閉じ込めている。

LMC特別基金は、5年間で3億ドルという寛大な拠出を謳っているが、中国がこの地域から得ている経済的利益に比べれば、その額は微々たるものだ。中国の国有企業は、この地域の水力発電開発を独占しており、有利な融資条件を利用して長期契約を獲得し、地域の犠牲の上に北京に利益をもたらしている」

「さらに、中国の援助、貿易、投資に対する『バンドル』アプローチは、複雑な依存関係の網を生み出している。中国の水力発電投資を受け入れる国々は、中国製品の輸入と北京の条件に基づく貿易協定への署名を義務付けられ、相互利益を装った包括的な経済統制システムを形成している」

バングラデシュ:次の犠牲者は?

「ブラマプトラ川におけるバングラデシュの危険な惰性は、中国がメコン川で用いたのと同じ略奪的な戦術に対して脆弱である。越境水流への依存度が91%で、ブラマプトラ川が年間流量の約70%を占めるバングラデシュは、中国による上流域での操業によって存亡の危機に直面している」

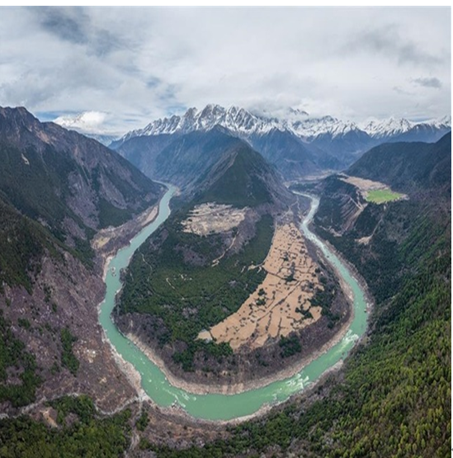

中国がブラマプトラ川下流域に建設する世界最大級のダム(総工費1678億ドル、三峡ダムの3倍の発電能力を持つ)は、下流諸国にとって壊滅的な打撃となる。それに対しバングラデシュ政府はほとんど無力である。

チベット自治区 ヤルンツァンポ川にメトクダム建設 shutter stock

バングラデシュは、メコン諸国が中国主導の枠組みに統合し始めた初期の段階にある。結局は「中国は水管理に関する専門知識と資金を提供する一方で、上流のインフラを建設し、水の流れを最終的に制御できるようにしている。50年間の水管理マスタープランを含む中国の支援に対するバングラデシュの熱意は、中国の長期的な意図に関する危険なほどのナイーブさを示唆している」

※中国外交部の郭嘉昆報道官は、7月23日の定例記者会見で次のように述べた。「ヤルンツァンポ川下流域に水力発電プロジェクト(メトクダム)を建設することは、中国の主権の範囲内だ」と述べた。「中国は越境河川開発において常に高い責任感を持ち続けており、水力発電プロジェクトに関しても豊富な経験を有している。このプロジェクトの計画、設計、建設は、すべて中国の最高基準を厳格に順守しており、全面的な生態環境保護を実施している。多くの重要な生態環境に影響がありそうな地域を回避し、本来の生態系を最大限に保全している」

※※ China-Led Environmental Destructionより――「アジアの給水塔」とも呼ばれるチベット高原は、単なる山岳地帯ではなく、地球規模の生態系の要である。260万平方キロメートルに及ぶこの広大な高原は、ブラマプトラ川、長江、メコン川、インダス川といったアジアの主要河川に水源を供給し、南アジアと東南アジアの約20億人に水資源を提供している。しかし、それは極めて脆弱である。チベット高原は世界平均の2倍以上の速さで温暖化しており、2100年までにヒマラヤの氷河の75%が消滅する可能性があると予測されている。

メコン川の悲劇から学ぶ

「メコン川流域の経験は、バングラデシュをはじめとする中国の水力覇権の潜在的な被害者にとって重要な教訓となる。LMCは、中国が多国間枠組みを盾に一方的な行動を正当化し、環境レトリックを盾に生態系破壊を隠蔽し、経済的インセンティブを盾に政治的依存を生み出していることを如実に示している」バングラデシュは、中国からの協力提案には条件が付されていることを認識しなければならない。洪水管理とスマート・ウォーターシステムにおける中国の専門知識の約束は、技術依存や政治的操作のリスクと比較検討されるべきである。最も重要なのは、バングラデシュは、集団行動を妨げる二国間協定を通じて中国と関わるというメコン諸国の過ちを避けるべきである・・・LMCは中国の戦略的欺瞞の傑作であり、東南アジアで最も重要な川を北京の地政学的野望の道具に変えた羊の皮をかぶった狼である。バングラデシュは重大な選択に直面している。メコン川の悲劇から学ぶか、それとも繰り返すか。事後対応的な外交の時代は過ぎ去った。ブラマプトラ川が機会を装った中国の新たな武器となるのを防ぐことができるのは、インドとの積極的な地域協力と強固な国際法の枠組みだけだ」(筆者のチャンドゥ・ドッディ氏は、ニューデリーのジャワハルラール・ネルー大学国際研究学部東アジア研究センターの中国研究研究者)

カレン州パプン。カレン族によるハッジーダムを含むサルウィン川のダム建設反対集会。巨大ダムの計画のほとんどは中国が手がけるものである。少数民族の先祖伝来の土地と自然、文化と生活を破壊することをほとんど躊躇しないのも彼らである。

<ミャンマーの天然資源を囲い込む中国>

▼レッパダウン銅山―中国軍需国営企業とミャンマーの軍企業との合弁事業

▼中国・故宮博物館の宝物の多くは翡翠製、中国人はこれに目がない

▼カチン州のレアアースの大部分は、中国が押さえている

中国によるレパダウン銅山開発のための、農地強制収用に反対、初期の三里塚を思い出す。 イラワジ

カチン州パカン、世界一の品質―翡翠の露天掘り。すさまじい環境破壊 イラワジ

2024年6月10日、カチン州チプウェ郡の希土類鉱山。 市民撮影

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14511:251110〕