佐倉市立美術館は、収蔵作品を「佐倉・房総ゆかりの作家たち」などと題して、ほぼ毎年、美術展を開催していて、入場は無料になる。1988年、佐倉市民になって以来、さほど通ってはいないが、他の企画展もふくめて、気が向くと出かけていた。同じ市内の川村美術館は、今年の3月で閉館となってしまったので、残念でならない。報道によると、川村美術館所蔵だったモネの「睡蓮」が70億で落札されたとか。やはり寂しい。

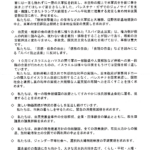

今回の「佐倉・房総ゆかり」の画家たち―佐倉藩士の家に生まれた浅井忠(1856~1907)に学んだ都鳥英喜、倉田白羊、長谷川良雄、黒田重太郎らの作品が並ぶ。浅井が日清戦争の従軍画家として描いた「露営」(1885)、児童自由画教育運動や山本鼎らと農民芸術運動にも携わった倉田白羊の「秋色」(1932)、都鳥英喜の「入江」(1930)が出展されている。

佐倉市の上志津に1968年から住んでいた荒谷直之助(1902~1994)は、今回のチラシになった「みどり」という少女像(1975)などが出展されていた。荒谷の作品は、佐倉市内ではよく見かけ、単独の展覧会も開催されている。私も、10年以上前に、2回ほど見に来ていて、当ブログでも紹介したことがある。詳しくはそちらをご覧ください。荒谷が描いた物像は、いつ見ても、どれもやさしいなあと。

佐倉市立美術館「荒谷直之介展」に出かける(2012年3月27日)

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2012/03/post-8748.html

「荒谷直之介展~人へのまなざし」、佐倉市立美術館へ(2012年9月 5日)

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2012/09/post-cc3a.html

柴宮忠徳(1936~2007)は昭和学院高校の教員を務めていたが、1970年に画業に専念、船橋市海神から1982年に佐倉市上座に転居し、終生その地で過ごしている。水彩「秋色」は幻想的で素晴らしかったが、繊細に描かれた草花の絵も。

直前の当ブログ記事でも紹介した小堀進(1904~1975)は、小堀の作品の大胆な筆致と明快な色使い魅せられてしまって、2013年に開催のカタログを衝動買いした次第。旧制の佐原中学校出身とのこと、黒田清輝指導の葵橋洋画研究所に学んだあと、江戸川の小学校の教師を務めていたが、1940年退職、荒谷直之介、春日部たすくらと水彩連盟を結成している。今回の出展も「カンヌ」だった。カタログによれば、南欧の海や丘を描いた作品もある。一方、繰り返し描いている空の青、緑の山、海の青と白い雲には、思わず引き込まれてしまうのだった。

なお、成田中学校の教師を務めた時期もあるが篠崎輝夫(1929~2005)の水彩をはじめって知った。1988年頃『農業千葉』に連載した水彩画が展示されていた。なかでも、「佐原新上川岸古い蔵造」「潮来十二橋」「伊能忠敬旧宅」などに注目。というのも、佐原は、母の生家のある町、私たち家族の疎開先でもあったからである。佐原生まれの柴田祐作(1925~2021)の「初秋の掘割(佐原川岸風景)」もあった。

二室にわたって、ときどき腰掛けたり、古いカタログをみたり、一時間近く、行きつ戻りつしながら、満喫したのだが、なんと会場に入ってから出るまで、一時間弱、ただ一人、誰も入場者はあらわれなかった。

*********************************

今回の展示のもう一つの部屋に、昨年12月に亡くなられた高橋真琴さん作成の佐倉市の「時代まつり」と「フラワーフェスタ」のポスターが集められていた。高橋さんについては、当ブログでも、2回ほど触れている。1990年代初め、志津にある高橋さんの家近くの「真琴画廊」を訪ねた折、買い求めた10センチ四方の小品が、引っ越し荷物から出てきて、本棚に置くことができた。

・あの瞳が輝いている~高橋真琴さんが亡くなられた(2024年12月19日)

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2024/12/post-57b136.html

・「山川惣治展」行ってきました(2009年3月23日)

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2009/03/post-9a68.html

初出:「内野光子のブログ」2025.11.21より許可を得て転載

http://dmituko.cocolog-nifty.com/utino/2025/11/post-8f767d.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14537:251123〕