<はじめに>

はてしなき議論の後

われらの且つ讀み、且つ議論を鬪はすこと、

しかしてわれらの眼の輝けること、

五十年前の露西亞の靑年に劣らず。

われらは何を爲すべきかを議論す。

されど、誰一人、握りしめたる拳に卓をたたきて、

‘ V NARÓD! ’と叫び出づるものなし。

われらはわれらの求むるものの何なるかを知る、

また、民衆の求むるものの何なるかを知る、

しかして、我等の何を爲すべきかを知る。

實に五十年前の露西亞の靑年よりも多く知れり。

されど、誰一人、握りしめたる拳に卓をたたきて、

‘ V NARÓD! ’と叫び出づるものなし。

(後略)

※‘ V NARÓD! ’(ヴィ・ナロード)は、ナロードニキのスローガンで「人民の中へ」の意

死の前年、明治44年(1911年)6月15日、石川啄木25歳の時の作

釧路川のほとりの啄木像

これは、100年以上も前の石川啄木の詩(抄)です。大逆事件後の「時代閉塞の現状」に対する、啄木の危機感や焦燥感がひしひしと伝わってきますが、それと比べて今はどうでしょう。トランプのファッショ政治が、既存の世界秩序と規範を確かな見通しもなくズタズタに破壊しつつあり、世界戦争による人類の共倒れの不気味な予兆すらしています。それでありながら、そもそも世界を変えるために人民の中へ入っていこうとする機運は薄く、そればかりか明日の世界をめぐる机上の議論すら絶えて久しいように見えます。

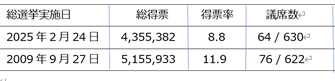

ロシア革命を起源とする政党は、西側世界ではいまやドイツ左翼党、フランス共産党、ポルトガル共産党、日本共産党など、ほんの一握りであり、しかもそれぞれが国内政治での影響力をほとんど失っており、風前の灯状態です。しかし、そのなかにあって唯一の例外というべきは、今年2月の総選挙でひとり気を吐いたドイツ左翼党です。選挙前は、前年の党分裂の影響もあり,敗北必至とみられていたのですが、低落傾向に歯止めをかけました。その後詳しい情報が入ってくることによって、これがフロック(まぐれ当たり)ではないことが明らかになりつつあります。まさにいま風の「ヴィ・ナロード」を実践した成果だったというのです。以下の文章は、その地味ながら左翼党や左派系大衆団体が、草の根最前線の活動を伝えるルポルタージュです。

左翼党は基盤を求めて地域での闘争を展開

――ますます多くの左翼団体が地域活動に取り組んでいる。ブレーメンでは、左翼党が社会における右傾化に対抗するため活動している。

出典:taz.17.6.2025 Von Lukas Scharfenberger aus Bremen

原題:Linke sucht Basis Kampf um den Kiez

https://taz.de/Linke-sucht-Basis/!6091889

ブレーメン=ヘーメリンゲンにある旧ケーネッケ・ソーセージ工場のうえに太陽が輝いている。「RentCap Ultras(家賃上限超過)」と書かれたスカーフが、古い管理棟の窓に掛けられている。ヘーメリンゲン左翼党の事務所はここにある。十数人ほどの党員たちが、今日のバーベキューの準備に忙しい。 仲間の一人がグリルを掃除している間に、他の人は立食テーブルを出して、飲み物を準備する。その右隣には、メンバーが問題点を書き込むための大きな掲示板が設置されている。バーベキュー・パーティーは、存在感を高めるための長期的なキャンペーンのキックオフ・イベントである。招待されるのは、住民の他には主に党員である。左翼党は、この祭りで人々との対話を深め、地域の問題について話し合い、新たな党員を活動に引き入れることを目指している。

ヘーメリンゲンの旧ソーセージ工場の前に立つ左翼党員アイケ・フミレフスキとマックス・ペーターマン

ますます多くの左翼党の活動家が、日差しの差し込む広場を通ってソーセージ工場へ向かっている。 大きな男が短パンを履き、広い笑顔で彼らを迎えた。マックス・ペーターマンはここの誰もが知っている。このプロジェクトは彼のアイデアだった。「戸別訪問の選挙活動では、私たちが反対する政策に具体的に影響を受けている人々と話すことが本当に楽しかった」と、彼は言う。選挙活動以外でも人々と繋がりを保つため、「現場の左翼」というプロジェクトを考案した。半年間―5月から10月まで―ペーターマンはヘーメルンゲンでプロジェクトを実施し、その後他の地区へ移動する予定である。党は組織体制を強化し、多くの新規党員を獲得する方針である。ブレーメン市では、今年に入ってから約820人の入党者があり、そのうちヘーメルンゲン地区だけで約110人だった。また、同党は地域での存在感を高めることも目指している。さらに、その他のイベントに加え、地域住民との交流を深め、その声を聴き、党の無料相談会(社会相談窓口)を宣伝するための戸別訪問活動が計画されている。今後は毎週水曜日、午後5時から5時30分まで、ヘーメリンガーのだれもが利用可能である。

自助のための援助

無料相談窓口はアイケ・フミエレフスキーが担当している。36歳のヘーメリンガーは、バーベキュー・パーティーの端でタバコを吸っている。彼は、自身の役割を「大家や雇用主、または職業紹介所に対して抵抗するための自己支援の支援を行うこと」だと述べている。「例えば、職業紹介所から制裁措置を受けた場合、その措置に対する異議申し立ての方法を説明して上げられます。私たちも一緒に取り組むことができますが、最も望ましいのは、その人がそのような異議申し立てを自分で表現できるように支援することです」。彼がヘーメルンゲンについて話す時、彼がここを故郷のように感じていることがわかる。 「ここは散策するのに楽しい地区ですが、ここでも分断がこれほど深刻なのは残念です」と、彼は言う。連邦議会選挙において、ヘーメルンゲンでの左翼党の得票率は13.6%で、連邦平均を上回る結果となったが、AfD(20.0%)には大きく後れを取り、SPD(23.9%)にも、CDU(19.3%)にも及ばなかった。

チメルフスキーは、その活動への関与を右傾化に起因していると説明している。1月末、CDUがAfDの票を得て連邦議会で移民政策に関する動議の採決に勝利した際、彼にとってそれは警鐘となる出来事だった。「このまま続いたら、私はもう安全ではないと気づきました。(自分は)移民の血筋であるがゆえに、暴力の被害を受けるかもしれないと心配しています」。右傾化も、彼が社会相談を行う理由の一つである。「私たちは皆、この地域で共に暮らしています。地域の課題は、私たち全員が協力して解決するしかありません」と、彼は述べた。

社会相談は常に2名で行われる。チメルフスキー氏によると、その理由は安全確保のためと、できるだけ多くのテーマをカバーするためである。例えば賃貸借法については詳しくないため、「その場合は、他の人が同席してくれた方が良い」という。そうでなければ、賃貸人保護協会に相談することもできる。ヘーメルンゲンには、左翼党が取り組むべき問題が十分にある。ブレーメンの東郊外に位置するこの地区は、商業地域と工業地帯が特徴的である。メルセデス・ベンツはここ最大の雇用主である。しかし、大企業も撤退していっている。ソーセージ工場のケーネッケは2012年に閉鎖され、5年後にはコカ・コーラの充填工場も閉鎖された。

2023年にはヘーメリンゲンの住民の11.1%が失業状態だった。この割合はブレーメンの平均である 12.2% より若干低いが、これはこの地区を構成する 5 つの地区が互いに大きく異なるためである。そのため、比較的裕福なアルベルゲンでは、失業率はわずか5.9%だった。ソーセージ工場の周辺地域、ヘメルン地区自体では、失業率は15.2%に達していた。左翼党の社会相談会は、ブレーメンの他の地区でも既に実施されており、例えばヴィルテル地区やノイシュタット地区などである。これらの活動は、全国で120の相談窓口をもつ党組織「Linke hilft(左翼による支援)」によって運営されている。

地域活動への関心

左翼党は、現地の具体的な問題に取り組む「世話焼き政党」として認知されたいと考えている。 この党は、統一後、東ドイツで長らくこの地位を維持してきた。現在、西ドイツでも再び同じように認知されたいと考えている。この実践的なアプローチは、多くの新党員のモチベーションを高める可能性があります。彼らはおそらく、長々と続く党の会議よりも地域活動に関心を持つでしょう。左翼党の社会相談は、政党の風景の中で比較的ユニークな存在である。他の政党では、同様のアイデアはほとんど見られない。確かに、すべての政党はそれぞれの議員において「市民相談会」を開催しているが、具体的な問題解決の支援は提供されていない。左翼党は、遅まきながら前回の連邦選挙で、草の根活動が成功し、選挙に勝つことさえできるということを学んだ。ベルリン・ノイケルンでは、約2,000人の支援者が13万9,000件の住宅を戸別訪問し、左翼党候補のフェラト・コチャクを支持する宣伝活動を行った。コチャク氏はその後、勝利した。

政治的に左翼党の人々が具体的な支援を提供したいと考えるケースが増えていることは、地域社会における市民社会活動の増加からも見て取れる。例えばブレーメンでは、「グローペリンゲンの連帯」という取り組みが、別の地区への拡大を目前に控え、そこでも相談窓口を開設する予定である。このための必要な寄付金は、2016年から活動している地域作業グループが既に集めている。左翼党による社会カウンセリングサービスと同様に、「グローペリンゲンの連帯」※は職業紹介所、仕事、家賃、居住資格に関する具体的な問題を支援するが、それ以上のものを望んでいる。「私たちは手紙を書いたり、裁判所に行ったり、人々に付き添って職業紹介所に行ったり、集会も開いたりしています。そのため、私たちはカウンセリング・センターの枠をはるかに超えたさまざまなアプローチを組み合わせています」と、「グローペリンゲンの連帯」のアルウェド・ユングラス氏は語る。

※「グローペリンゲンの連帯」は、左翼党とは異なる自主的な大衆団体。

状況の変化

長期的に、このグループはこのような方法で社会的な状況を変化させることを目指している。「グローペリンゲンの連帯」は、地域活動分野における先駆的な組織である。「私たちは長年かけて多くの経験を積み重ね、何が機能し、何が機能しないかを理解してきました」と、ユングラスは述べた。これらの経験は、講演や出版物を通じて共有されてきた。「今では他の都市にも多くのグループが存在するため、私たちも他のグループから学ぶことができます」と、彼は言う。近年、エルフルト、イエナ、ミュンスター、ヴィルヘルムスブルク、フランクフルト、ハンブルク、ポツダム、キール、オールドンブルク、ブレーメンなどにおいて、新たな地区労働組合が結成されている。

ユングラスは左翼党を競争相手と見なしていない。彼は、強力な左翼政治勢力があることで、自身の仕事がより容易になることを期待している。それでも、彼は協力関係に批判的だ。「左翼運動の歴史は、権力を握った政党が、彼らをその地位に導いた草の根組織の権限を剥奪する傾向があることを示しています。私たちは前哨基地になるつもりはなく、独立性を維持したいと考えています」

(中略)

党の新入党員の一人がレネ・ブリーニングである。24歳の情報工学の学生である彼はヘーメルンゲン在住で、2024年11月の連立政権崩壊直後に入党した。この決意は、前回の欧州議会選挙での右傾化を受けて、既に熟考されたものだった。「小さな政党に入党したくなかったので、左翼党が実は最も良い選択肢だと考えました」と、ブライニングは述べた。フミェレフスキー氏と同様に、彼もAfDが勢力を伸ばしていることを懸念している。ヘーメリンゲンでは個人的に人種差別をほとんど経験していないものの、それがすべての人に当てはまるわけではないだろう。「私はそれほど肌が黒くないし、ドイツ語も堪能です。『いい外国人』というレッテルを貼られることの方が多いように思います」と、彼は言う。

彼は左翼党を避難所とみている。「左翼党のグループにいると、自分を理解しようとしてくれる人々の中にいると感じられ、人種差別について議論する場があると感じられます」。ただし、意識向上の取り組みはさらに大幅に強化される可能性がある。「左翼党はまだ非常に白人中心です。私は、移民背景を持つ人々に対してさらに多くのことをできると思います」。ブライニング氏は、対話が人々を右翼への投票から遠ざける効果があると信じている。「AfDの支持者である女性が選挙運動中に私に、政治家は私たちに耳を傾けてくれないと言いました。この『政治から見捨てられている』という感覚は、地元の左翼党と協力して対処できると思います。」

AfDのあと

先の連邦議会選挙において、ヘーメルンゲン地区では左翼党が第2位の増加率(7.5%増)を記録した。これは、AfD(10%増)に次ぐ結果である。「情報ブースで、左翼党が最も良い政党で、2位はAfDだと述べた女性と話しました」と、ヘーメルンゲン出身の左派市議会議員、ティム・ズールテンフース氏は述べた。「彼女は、AfDが主に富裕層のための政治をしていることを全く知らなかった彼女は本当に驚いていたが、私の言葉を信じてくれた。ここには、本当にAfDに投票しないように説得できる人たちが何人かいるんだ」

右傾化への対抗は、「グローペリンゲンの連帯」にとっても重要である。「右翼は長年にわたり東部で草の根活動を成功させてきたが、左翼はそうではなかった。「その結果は今、明らかです。より良い左翼のパラレル社会を築くというアイデアは失敗に終わった」と、ユングラスは述べた。「私たちは社会に踏み込み、組織化する必要があります。私たちは、左翼としても搾取される側の一員であることを理解しなければなりません」。「グローペリンゲンの連帯」は、AfDに投票する人々(ただし、同党から出馬しない人々)と議論する。「多くの場合、内容そのものではなく、事前に築かれた信頼が重要です。私たちはそのような会話においてその信頼を活用しています」と、ユングラスは説明する。バーベキューには、興味を持った住民も数人参加している。そのうちの2人はトーマス氏とインサ氏である。58歳の2人は、イベントの端にあるビールベンチに座り、左翼党の党員たちと会話している。二人は、地区内の二つの社会福祉施設の一つで配布されていたチラシを通じて、そのイベントのことを知った。トーマスはリハビリを終えて生活保護費で生活しているが、近いうちに再び働きたいと考えている。彼はヘーメリンゲンの高価な空き物件について不満を漏らしている。「クリスチャン通りには本当に美しいアパートが3棟あります。私は2019年からここに住んでいますが、それ以来ずっと空室のままです」と、彼は言った。「真新しい芝生は手入れされていますが、誰も住んでいない」と、彼は呆然として言った。空室の原因は高い家賃だ。彼が言葉の一つ一つを強調するたびに、その怒りがはっきりと感じられる:「1,700ユーロ!信じられない!誰がそんな金額を払えますか」

空室率は特にインサ氏にとって厄介な問題だ。同じく58歳の理学療法士は、東フリースラントのリーアから訪問中で、ここに移住したいと考えている。「私の娘は家を出たので、もう一度人生を変えたいと思っています」。問題は、彼女がアパートを見つけられないことだ。「ブレーメンで生活の足掛かりを見つけるのはとても難しいんです。まだアパートのオファーは1件もありません」と、彼女は言う。イナ氏は「左翼党がここで相談会を開催しているのは素晴らしいことだ」と、述べている。トーマスさんも同意見で、「2019年以降、どの政党もここに来ていないので、こういうことをしてくれるのは本当に素晴らしい」と語った。

こうした好意的なフィードバックにもかかわらず、左翼党はバーベキュー・パーティに対して賛否両論の評価を下した。同党は評価チャートで、地区から新たな党員を獲得できたものの、戸別訪問による選挙活動で新たな人々を引きつけることができなかったと指摘している。しかしながら、このイベントによって党内でのプロジェクトの認知度が高まったことは評価に値する。今後のイベントでは、家族向けの企画をもっと充実させることを提案している。

数日後、同志たちは、戸別訪問を通してみえてきた地区の抱える問題に関する感想を収集した。騒音対策、駐車場の不足、道路上の建設廃棄物、若者のための休憩スペースの不足が頻繁に指摘された。暖房費の点検と社会相談会が好評だった。「しかし、多くの住民は、特に問題はないと答えました」とフミェレフスキー氏は語る。「私たちはハステットも訪問しましたが、そこには依然として比較的経済的に恵まれた住民が数多く住んでいます」と彼は説明する。社会福祉相談も徐々に好調なスタートを切りつつある。ヘーメリンゲンからは初回の予約相談には誰も来ず、翌週も相談時間は空席のままだった。チミェレフスキは動じない。「人々が来るまでにはまだ時間がかかるだろう。そのためには、まず私たちをより多くの人に知ってもらう必要がある」。サービス開始は1~2ヶ月後になると予測している。「グローペリンゲンの連帯」のユングラスも、楽観的な見方をしている。「他の都市からも同じ話を聞きます。最初は誰も来ないが、噂が広がり、口コミで広まると、突然押し寄せるようになるのです」。

(機械翻訳を用い、適宜訂正した)

<あとがき>

左翼党は、2007年に東独のドイツ社会主義統一党や西独SPDの一部が合同してできたマルクス主義政党です。もっとも伝統的な民主集中制を採用せずに、開かれた党を標榜しています。ソ連型社会主義系から新左翼系まで含む、およそ6つの派閥からなる寄り合い所帯であり、左派の共同戦線党という独自の色合いを持つものです。そのため長く党内闘争に苦しんできましたが、2023年にザーラ・ヴァーゲンクネヒト一派――親ロ、反移民――が党を割って新党を結成したので、党のまとまりが強化されました。そのこともあってでしょう、本年2月の総選挙では、大方の予想に反し、左翼党は勢力を復活させました。

私が左翼党を取り上げたのは、この党が社会主義の未来を照らす有望な政党であると確信してのことではありません。政策綱領をみても、民主的な経済秩序、平和と軍縮、法の支配、生存権保障、公正な税制など社会民主主義的なものばかりで、社会主義を掲げるいわゆる世界観党(イデオロギー政党)の色合いは薄いようです。

では、何に着目したかというと、ルポルタージュがカバーしたところの党勢回復の草の根の取り組みです。左翼党員たちが担当地域の世帯を戸別訪問でまわり、対話を積み重ね、支持を拡大していく行動、あるいはバーべキュウ‣パーティなど地域で色々なイベントを企画して、地域住民との接触の機会を増やしていく活動、地域で相談会を常設して住民たちの生活困難や悩み事を解決する活動等々。まさに人民のなかへ入り込んでいき、人々の顕在的要求にすばやく反応し、かつまた潜在的要求を掘り起こして組織化し、運動化するという、革命党にとっての不易の原則的活動を実践しているのです。※しかもこれは旧東独地域の話ではなく、ブレーメンという大都市――かつてはハンザ同盟の一員として栄えた商業都市であり、今日でもドイツ有数の港湾都市として知られ、近年は航空・宇宙産業などの先進部門でも国をリードしているところです。こういう都市でも、否こういう都市であるからこそ、新自由主義のもと旧い産業のスクラップ化が進んで、取り残された地域の貧困化が進んでいるのでしょう。さらにはドイツでも非正規雇用が相当増加してきているので、その面でも政治が対処すべき余地が大きくなっているのではないでしょうか。

※日本共産党の話になりますが、「続・希望の共産党―再生を願って」(あけび書房 2023年)という本で、次のことを知りました。1980年前後に愛知県委員会勤務員だった宮地健一氏が、「党勢拡大に偏った指導・活動方針を批判したことが、党規約に違反したとして党専従を解任された」そうです。地域や職場で地を耕し、肥料を施し、作物を大事に育てる活動をネグレクトしておいて、党勢拡大という名の刈り取り作業ばかリを強要するのでは、組織は疲弊し、ナロードから浮いた砂上の組織になってしまうでしょう。知的組織的な官僚化――特に委員長職をはじめとする人事の停滞――が、党中央を支配しているようにみえてきます。

いずれにせよ、このスタイルの活動は、グローバリゼーションのもとでの産業の空洞化によって痛めつけられた地域ではどこでも通用するものです。労働組合の組織率がどん底まで落ち込み、街中の商店街や地場産業が衰退して地域のコミュニティが消滅の危機にさらされているとき、地域や職場、街頭やSNS空間を使って、草の根の対抗戦略を練っていくことが焦眉の急でしょう。かつてはキリスト教団体や左翼系の組織が、貧困地域でセツルメント活動を盛んに行なった時期がありました。半世紀も前になりますが、東京郊外の私の住まいの近くに隣保館があり、そのエリアがいわゆる「部落」であると、隣人から教えられました。隣保館こそ、セツルメント活動の拠点だったのです。それはほんの一例ですが、そうした過去からも教訓をくみ取りつつ、職場はもちろんですが、日本再生のためには荒廃した地域のコミュニティの再建が不可欠です。

しかし草の根からの組織と運動の構築という「下から上への」ベクトルだけでは、不十分です。マルクス主義に依拠する政党であれば、当然ながら、自由と民主主義の花開く、ポスト資本主義や社会主義の将来像を提示する義務があります。そのためにも、60年代70年代に東西両陣営で行なわれた重要な論争を引き継ぐ必要があります。個人的には、社会化や社会的所有概念の深化が求められているように思います。たんなる国有化や国営化ではない社会的所有の在り方、つまり独立した自由な人格と相互促進的であるような共同所有のさまざまな在り方――大規模経営だけでなく協同組合的な。中央集権的ではない分権的な、多元的な構造の国家・市民社会の在り方――を理論的実証的に研究し、多くの人々が共感でき、政策として具体化できるプログラムとして仕上げていく、そんなことをイメージしています。ヘーゲルが「法(権利)の哲学」で述べているように、国家体制は個々の国民においてその固有の歴史に強く制約され、長い年月をかけて仕上げられる労作であり、たんなる思い付きで創りうるものではありません。とはいえ、新しい理念、新しい世界像なくしては、若い人々を鼓舞して困難な活動に勇躍して乗り出さしめることはできません。1970年代の挫折を乗り越え、少しでもいいから質の高いものを後代に遺していく義務があるでしょう。

記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14294:250626〕