大規模金融緩和政策を検討する(その5) GDPが拡大する社会的条件

- 2023年 7月 12日

- スタディルーム

- GDP盛田常夫金融政策

大規模金融緩和政策を支持するエコノミスト(「学者」と称する人を含め)や政治家は、緩和資金が個人消費を拡大し、それがGDPを押し上げると想定した。その論拠としているのが、「個人消費はGDPの7割を占めるから、個人消費を増やせばGDPが増える」という不正確な概念使用とトートロジー(同語反復)である。多くのエコノミストや政治家も、この一知半解のトートロジーに依拠して、個人消費に制限をかける消費税引上げに反対の論陣を張ったことも記憶に新しい。

定義式(恒等式)から因果関係を説くトートロジー

定義式は因果関係を説明するものではない。にもかかわらず、定義式をそのまま因果関係として捉えるのが、トートロジーである。たとえば、個人消費はGDPの7割を占めるから、個人消費を増やせばGDPが増えるという議論は、

10≡7+2+1

という恒等式で、「7を8に代えたら、10は11になります」と言っているのと同じで、GDPが増える社会的要因を説明するものではない。多くの人はこの種の同義反復的議論に騙される。医学上の多くの病名は症状を名付けたものが多いが、症状は原因ではない。だから、病名が疾病の原因を説明するものでないのと同様に、定義式は因果関係を説明するものではない。

そもそも、「個人消費がGDPの7割を占める」という表現それ自体が正しくない。GDP(国内総生産)は生産概念であって、消費概念ではない。だから、「消費がGDPの7割を占める」という言い方は間違いである。付加価値生産概念であるGDPは法人所得を積み上げて算出される。他方、「作られたものは消費される」という前提で、生産概念であるGDPは、総支出(GDE)に等しくなるはずだと仮定され、支出面からもGDPの大きさを統計として収集している。ここから、

GDP(国内総生産)≡ GDE(国内総支出){≡ 国内消費(C+G) + 投資(I) + 純輸出(ΔE) }

という統計的恒等関係が想定されている(Cは個人消費、Gは政府消費)。これを簡略に表現したのが、

GDP≡C+G+I+ΔE

という恒等式である。この恒等式から因果関係を読み取り。C(個人消費)の大きさがGDPを決めると主張するのが、一知半解の「エコノミスト(学者?)」と政治家である。

上の恒等式を二面等価と呼ぶことがある。国民経済計算上、この二つの数値が等しくなるという前提で統計数値を収集し確定する。実際問題として、二つの統計数値が一致することはない。しかし、その差をなるべく小さくするような操作を重ね、どうしても埋められない乖離を「統計不突合」として処理し、会計バランス(事後的収支)を構成する。「等価」という表現は誤解を受けやすいが、これは会計的なバランス(事後的収支)を表現するもので、それ以上の意味はない。

生産と支出(消費)の間には配分関係が存在するから、マクロ経済学の教科書では、

国内総生産≡国内分配所得≡国内総支出

と記して、「三面等価」と名付けている。ほとんどの教科書ではこれを「マクロ経済学の原則」などという大仰な表現で説明しているが、会計的事後バランス(恒等関係)を表現するものに過ぎない。

このように、GDPの定義式は収支バランスを表現するもので、因果(関数)関係を表現するものではない。だから、恒等式から直に因果関係を読み取るのは、分析上の誤りである。「エコノミスト」と称する人々を含め、多くの人々はこの種の初歩的な誤謬に嵌っている。

個人消費が経済成長を生み出す社会的条件

さて、10年にわたって続けられた大規模金融緩和によって、実際の個人消費はどのような推移を辿っただろうか。

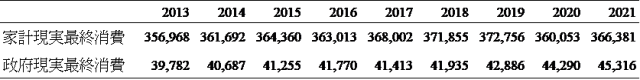

家計・政府の現実最終消費の推移(暦年、単位:10億円)

注:現実最終消費とは、一般政府の最終消費から家計に再分配された部分を勘案した数値。

出所:国民可処分所得と使用勘定(2021年度国民経済計算表)

日銀と政府が一体となって巨額の通貨を市場に提供したにもかかわらず、ここ10年の間、消費者・一般政府の最終消費はほぼ400兆円の水準にとどまったままである。大量の資金を市場に注入したにもかかわらず、なぜ個人消費の増加が実現しなかったのだろうか。

日本経済は高度成長期を経て、安定的な成熟期に入り、労働力人口が高齢化し、かつ労働人口が縮小するという歴史時代を迎えている。この歴史社会的な認識をもたなければ、この状況を理解することはできない。近年の中国が達成した高度成長や戦後日本の高度成長を支えた諸条件を考えることによって、その回答が得られる。

経済成長が実現するためには、余剰労働力が市場経済の社会的分業の網の目に入り込むことが必要である。近代資本主義の経済成長から明らかなように、国民経済の高い成長率の達成は、市場経済の拡大に伴って、農村の余剰労働力が持続的に社会的分業に組み込まれる過程と一致している。新規の労働力が付加価値生産を増やし、労働者への支払賃金が増えて消費支出が増える。急激な労働力の出現は一時的に消費財需給をひっ迫させるが、賃金支払い総額が増え有効需要も拡大するので、消費財生産が増えるという循環的な上昇効果が出る。

実際、日本の高度成長期とされる1955年から1973年の18年間に日本の就業者数は4,090万人から5,259万人へと増えた。毎年、65万人近い新規労働力が日本経済に取り込まれた。社会的分業に組み込まれる労働力が、およそ30%も増加した。製造業に限ってみれば、1955年から1973年の同期間に、757万人から1,383万人へと8割強の急拡大をみた。これが日本の高度成長を支えた。市場に現れた労働者の消費需要が、消費財市場のボトルネックを押し上げ、消費財生産を促進するという成長循環が生まれた。これが日本の高度成長である。同じ状況は市場経済化が急速に進んだ中国でも観察される。

これにたいして、失われた30年と称される1990年から現在までの期間を見ると、1990年の就業者数6,250万人は2012年の就業者数6,280万人とほとんど変わっていない。社会的分業に取り込まれた労働力に量的変化がないのである。その後、大規模金融緩和も10年で第三次産業の就業者400万人ほど増えたことは前号に記した。他方、製造業の就業者数は2013年の1,041万人が2021年の1,045万人になっただけで、まったく増えていない。しかも、この製造業の就業者水準は1962年とほぼ同じである。つまり、製造業の就業人口は高度成長初期の時代にまで縮小しているのである。

このように、日本経済の成長・成熟・停滞・縮小という歴史的構造変化を見なければ、現状を正しく理解することができない。ところが、リフレ派と称する人々は日本経済の歴史的変化を捨象して、デフレという現象のみに注目して、あたかも通貨量が経済成長を決定するかのような議論を展開している。しかも、デフレ認識すら一様ではない。多くのエコノミストは「物価が下がり続ける現象」と説明する。しかし、物価は上がっていないが、下がり続けているわけではない。物価が上がらないことをデフレと呼んでいるだけである。事実認識が間違っているだけでなく、物価水準だけに目を奪われ、日本経済が抱える歴史的問題の認識が欠如している。

このように、日本経済の歴史的発展(成長・停滞・縮小)を理解せず、GDPとGDEの恒等式から個人消費拡大を唱えていては、有効な経済政策を打ち出すことができないのも当然である。

「良いインフレ」と「悪いインフレ」というトートロジー

そのことは、「良いインフレ」、「悪いインフレ」という議論にも関係している。良い悪いという主観的な判断で、インフレを評価しようというのだが、この議論もまたトートロジーである。なぜなら、「よいインフレ」とは「価格上昇が需要を喚起し、生産を刺激するという好循環を生むケース」、「悪いインフレ」とは「好循環を生まずに、価格だけが上昇するケース」を想定しているが、この設定そのものがトートロジーである。なぜなら、「良い結果(好循環)を生むのが良いインフレ」、「悪い結果(悪循環)を生むのが悪いインフレ」と言っているのと同じで、これは分析ではなく、無内容な同語反復である。

高度成長の歴史事例から明らかなように、新規の労働力が市場に参入すれば、消費需要が拡大し、消費財の需給がひっ迫するので価格上昇が持続的に惹き起こされる。他方で、労働力の拡大による生産拡大は、賃金支払い総額を増やし、作れば売れる状況が持続するので、生産も需要に応じて増えていく。これが高度経済成長期に見られる「好循環」である。好循環は貨幣的な現象ではなく、労働力の拡大という市場の構造的変化によって、需要が持続的に供給拡大を惹き起こす現象である。日本経済にはもはやこのような循環を惹き起こす社会的条件は存在しない。逆に、労働人口が減り、就業者が減っていくという時代に入っている。辛うじて第三次産業の就業者数の微増で就業人口全体の減少は始まっていないが、すでに製造業の就業人口は縮小過程に入っている。

このような歴史社会的条件を分析することなく、貨幣量と物価水準を議論しても得られる成果はない。量的な経済成長を至上目的にするような議論は、社会経済的分析として有効性を失っている。

「ブダペスト通信」7月5日

初出 :「リベラル21」より許可を得て転載http://lib21.blog96.fc2.com/

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔study1267:230712〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。