水俣病が映す近現代史(13)牙を剥いた植民地主義

- 2024年 8月 22日

- スタディルーム

- 植民地主義水俣病葛西伸夫

野口遵は帝大同期の森田一雄が持ってきた朝鮮での発電事業案について威勢よく賛同したものの、懸念事項があった。それはソヴィエトの動向だった。ちなみにそのころ(1924年)スターリンが最高指導者に就任していた。

ソヴィエト側にも多数の犠牲をもたらしたシベリア出兵の撤兵からまだ日が浅かったし、北樺太にはまだ日本軍が駐留していた。朝鮮北部にはいつソヴィエト軍が攻め込んできてもおかしくない、一触即発の状況かと思われた。侵入があれば会社も自分も終わりだ。野口は別府の別荘にしばらく籠もりながら最終決断を躊躇していたという。

懇意にしていた宇佐電気の創設者で大分県議会議員の重松重治(じゅうじ)が野口の別荘を訪ねて来ると「朝鮮の事業はどうした?」と矢庭に訊かれ、日ソ間の雲行きを気にして決断しきれないでいることを野口が告げると、「なあに、ソヴィエトが攻め入ってきたときは日本の終わりのときだ。そのときお互いに財産や金、いや、生命があっても何になるか」と言われた。期せずして20年後の現実を重松は言い当てていたのだが、野口は彼のこの言葉で朝鮮進出を決意したという。

その年(1925年)の5月、野口は森田一雄らとともに朝鮮半島東北部の建設予定地周辺を視察する。

ちなみにその年の1月、日ソ基本条約が締結され国交が回復していた。それを機に日本軍は北樺太から撤兵し、野口にとっては懸念材料が取り払われた状況であったと思われる。

【昭和とともに始まった朝鮮進出】

1926年1月27日、日窒の全額出資により資本金2000万円の「朝鮮水電株式会社」が設立された。大正15年であり昭和元年にあたる年である。日本敗戦、朝鮮の解放の日まで、ここから約20年間のあいだに、日窒は旧財閥を凌ぐほどの規模を要した「日窒コンツェルン」を構築する。

話の始まりだった「10万Kwを消費する工場」の場所は、元山と咸興郡湖南里が候補だった。元山にはすでに内地の日本企業がいくつか進出していた。しかし、大規模な港湾をつくるには条件が厳しいのと、発電所からの距離も短いということで湖南里のほうに決定した。のちのその一帯は「興南」と呼ばれる。

1927(昭和2)年、5月2日、資本金1000万円全額を日窒が出資し「朝鮮窒素肥料株式会社」が設立され、工場の建設に着手した。

【堰き止め式と流れ込み式のハイブリッド】

前稿で触れたが、森田一雄は、実現しなかったが日本最大の巨大堰き止めダムや、日本初の重力式コンクリートダムなど先進的な水力発電所の計画に関与していた。とくに筑後川に計画した女子畑(おなごはた)水力発電所では、流れ込み式に貯水池を組み合わせるという独特の設計を持っていた。

彼が朝鮮で計画した発電所は、その女子畑発電所の方式を桁外れのスケールに拡大したものだった。

朝鮮と中国の国境を流れる延長790kmという日本にはない規模の大河「鴨緑江」に、標高1200メートルの蓋馬高原からゆるやかに流れ込む支流「長津江」や、その支流である「赴戦江」。これを途中で堰き止めて貯水湖にする。赴戦江のばあい標高差のある3つの貯水湖ができた。長津江は2つ、虚川江は4つ造られた。

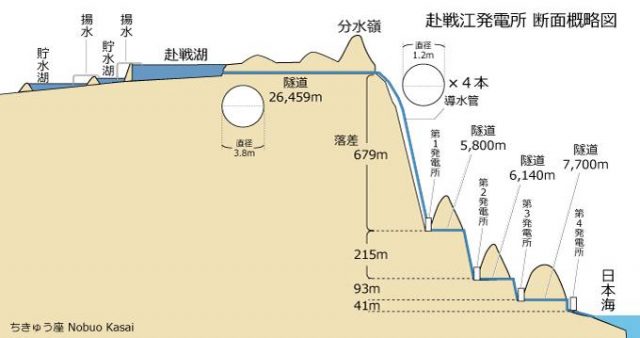

この貯水湖から、本来流れていく方向とは逆に、分水嶺となっている赴戦嶺を貫通する隧道でくぐらせ、導水管で落下させる。分水嶺の東側は西側とは対称的に急峻な地形だった。1200mの落差の間に4つの発電所を通過し、最後は日本海に注ぐ、というものだった。

標高1200mに巨大な貯水湖を持つことで、急峻な落差によって出力をかせぎつつ、渇水期となる冬季にも電力を得られる。堰き止め式と流れ込み式の長所を組み合わせた仕組みだった。

ただしこの河川を堰き止める「流域変更方式」は、もともとの河川が消滅してしまう。日本でいえば例えば筑後川(143km)がまるごと無くなってしまうようなこの計画は、戦前と言えど日本本土では絶対に実現できない。住民を無視できる植民地ならではのものなのである。

【仕組みと建設工事】

朝鮮窒素は赴戦江発電所と同様の構成の発電所を、最終的に3ユニット(赴戦江・長津江・虚川江)建造する。赴戦江の完成は1932年。長津江は1938年、虚川江は1943年であって、それぞれのいきさつがあるが、まずはこれらの特異で巨大な発電ユニットに共通する仕組みと建設にまつわる事柄から説明したい。ページ最下部に図説を入れたので、参照されたい。

赴戦江(ふせんこう)・長津江(ちょうしんこう)・虚川江(きょせんこう)、どれも黄海にそそぐ鴨緑江の上流部の支流であり、赴戦江・長津江は正確にはわからないが全長100kmから150km(途中合流)、虚川江は210kmの河川である。標高約1000~1200メートルの蓋馬高原に源流を持ち、ゆるい傾斜で谷間を分け入り鴨緑江にそそいでいた。

これらを途中で堰き止めて貯水湖を複数作った。これらの貯水湖はそれぞれ標高が違い、低い方からポンプで高い方に揚水した。最終貯水湖からは直径約4mの隧道(トンネル)で導水し、分水嶺を貫通させる。分水嶺の隧道がもっとも長く、赴戦江は27.5km、長津江は23.6kmにも及んだ。

隧道を抜けて分水嶺の東側に抜けた水は、直径1.2m(長津江は1.5~1.85m)の4本の鉄製導水管で急峻な山際を滑り落ちる。第一発電所のタービンを回し、その水はまた隧道または導水管で第二発電所に導かれる。いずれの発電ユニットもそうやって4つの発電所を経由して日本海に放水した。

ところで、貯水湖からの揚水というのは、赴戦江のばあい第3貯水池から合計で122m、長津江のばあい60m、大量の水を電気で汲み上げる。これは深夜帯の需要の少ない電力を使って、電力消費を平均化する現代の揚水発電所の思想とはまったく違う。とにかく水をできるだけ多くかき集めて、貯めて、一定の量を絶やさず落とす。「電力の安定」がもっとも優先された設計だった。

もちろん揚水には莫大な電力が必要である。赴戦江の揚水ポンプは2240馬力・1850kwのモーターを合計5機使用し、9000kw程度消費する。それでも全体で20万kwの電力を生み出すので、渇水状態をつくるよりはよい、という考え方であった。

【工法】

建設にあたっては、整備された道路も町も無い高原や山間部であったので、いずれの発電ユニットも最初に鉄道を敷設することから始まった。赴戦江の場合、一般鉄道44km、軽便鉄道99km、急傾斜の工事用にはインクラインと呼ばれるケーブルカー8kmを敷設した。また、架空索道(ロープウェイ)を26km建設した。蒸気機関車は4両導入した。工事用電力は各所に火力発電所を建設してまかなった。

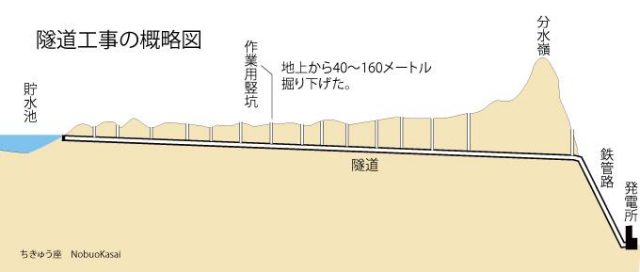

最も困難だった工事は隧道であった。とくに分水嶺を貫通する隧道は25kmを超える距離を掘削しなくてはいけなかった。同時期のものとしては丹那トンネル(7800m)の工期が16年間、清水トンネル(9700m)が9年間かかったものを、その3倍近い規模のものをわずか2年で造り上げている。とてつもない突貫工事であった。

工期を早めるために、両端から掘削するのではなく、山の上から作業坑竪坑等を掘り、中から数カ所同時に掘り進めるという方法をとった。赴戦江の場合、合計で21本の作業坑を設けた。(ページ下の図説参照)どの坑にもエレベーターやインクラインが設置され機材、作業員そして土砂の搬出をした。

直径1.2mの鉄管4本を山腹の急斜面に這わせる工事も並大抵のものではなかったという。鉄道に設置した起重機で斜面を引き揚げ敷設された。赴戦江の鉄管路の総延長は2833m。経路によっては途中で持ち上がる箇所もあり、サイフォンの原理が働くように密閉度を保たなくてはいけなかった。

最初の赴戦江は国産部品が少なく、鉄管はポーランドのフェラム社製。最も水圧の強い第一発電所の水車は、国内に例がない出力だったためスイスのフォイト社製を用いた。それ以外は芝浦製作所(東芝)製。発電機はシーメンス。変圧器は芝浦製作所。

野口は日本国内の製品の使用をすすめ、その後の長津江や虚川江では資材、機材類のすべてを日本製とした。鉄管が川崎造船所と日本鋼管、水車は電業社(現・株式会社電業社機械製作所)、発電機は芝浦製作所だった。

送電電力は、赴戦江・長津江は11万1000ボルト。虚川江では日本で初めて22万ボルトを採用した。周波数はすべて60Hzであった。

【工事人員】

最初の赴戦江の工事は、現場責任者が久保田豊。施工は、日本の西松組、間組、松本組、長門組が行った。彼らに雇われて日本から来た工員が、現場の朝鮮人に重機や鑿岩機を使わせていた。排出された土砂の運搬などには主に中国人(クーリー)を使うことが多かった。ひとつの水路の工事に5千人を使ったという。

興南工場の完成に発電を間に合わせなくてはいけなかったので、とにかく水路の工事は急がされた。そのためまともな測量はほとんど行われなかったという。作業用竪坑を掘る位置は、地図と地形を見比べてだいたいこの辺だ、ここを掘れ、という具合だった。そもそも日露戦争後に陸軍が作った地図は正確でなく、無いはずのところに山があったりして、沢を一本間違えたこともあった。

アメリカで黒人奴隷制が廃止され奴隷売買が出来なくなった後に、特に鉄道工事などで中心的な労働力となったのが、中国人などの移民であり、彼らは苦力(クーリー)と呼ばれた。朝鮮の発電所工事でも多くの中国人クーリーが雇われていた。かれらは朝鮮人より下に扱われ、人数の把握もされていなかった。「(中国には)4億人いるのだから、どっからでも貨車に積んで持ってくる。死んだって誰も問題にしない。」という当時現場にいた日本人の証言がある。

だから、彼らにはちゃんとした飯場(はんば)など用意されなく、いっぺんに数百人連れてこられたクーリーたちは寒波の襲来した朝には大勢凍死していたという。

【過酷な工事現場と事故】

北緯40度、標高1,200mの真冬は極寒となる。貯水池工事のコンクリート打ちは5月から9月までしかできなかったが、隧道工事は冬場も休みなく続けられた。外気はマイナス35℃となり坑道に行くまでに道に迷って凍死した人夫もいた。逆に暖かいときは、トラ、狼、熊が出没した。

突貫工事のため事故も多発した。インクライン(ケーブルカー)のケーブルが断線して落下し200名以上が死亡。坑道の崩落で350名が生き埋め。ダイナマイトの誤爆で120人が即死。死者が出ない日はないとまでいわれた。赴戦江の工事では報道だけでも4千人を超える死者を数えているので、それをはるかに超える犠牲者数が予想できる。

【労働力確保】

1923年の関東大震災でいったん減少したものの、仕事をもとめ日本に渡航する朝鮮人はその後すぐ増加した。1922年に廃止していた旅行証明書制度を24年には復活させて渡航を抑制した。

朝鮮窒素の工事は、20年代から半島の近代化・工業化を目標にした朝鮮総督府と連携した、なかば国家事業となっていた。そこで総督府は、1925年の秋から渡航を制限し始め、日本(内地)に仕事を求めて釜山の港に集まってくる人に向けて「北」に良い仕事があると斡旋した。1926年8月13日の京城日報には「鮮人労働者に福音 不景気な内地に行くよりも有望な咸南の水電に行け 総督府で周旋する」とある。こうして集めた人夫を次々と工事現場に移送した。

【土地の収用】

貯水池となって沈む集落の土地収用についても朝鮮窒素と総督府が連携した。さまざまな条件を提示しては同意した契約を反故にして収用した。また、朝鮮窒素側からどこでも自由に開墾して良いという条件を出して土地を手放させ、条件どおり別の土地で開墾を始めると総督府が「山間開墾禁止令」を公布し、結果行き場を失った住民たちを、危険で低廉な建設現場の労働に追い込んだ。

赴戦江での土地収用の酷さはとなりの長津江の予定地にも話が届いていた。長津江周辺は朝鮮では珍しい自作農の多い地域で、先祖伝来の土地を守ろうと住民の結束が非常に固かった。長津江の水利権を朝鮮水電が獲得したのは1933年。土地の収用が一割も済んでない段階で着工していた。ここでは総督府に加え官憲ともタッグを組んで住民組織を崩していった。住民組織の中心人物を検挙し、そのあいだに組織を解散させ、結束を崩していった。また、土地収用令の適用をほのめかして住民を脅迫したり、実際に適用したりして買収を進めていった。

【三菱に反対された赴戦江第四発電所】

渇水対策として複数の貯水湖が構築されたにもかかわらず、赴戦江発電所が完成した1930年~1931年、記録的な渇水に見舞われた。そのため1930年の1月に硫安の製造を開始した興南工場は、一部しか稼働できなかった。

そこで、久保田豊は第4発電所の建築を提案した。(もともと第3発電所までしか計画されていなかった。)41mしか落差がなかったが、14,000kwはとれる計算だった(実際は11700kw)。

ところがそのころ昭和恐慌の真っ只中だった。メインバンクの三菱は建設を承認しなかった。

これに対し野口は、不景気なので工事費が安く上がり仕事が減った業者も喜ぶというので、自身の資金を用いて建設することにした。ただし工事費はすべて後払いとした。これも大変な突貫工事で、通常の1/3の工期で完成させた。これで赴戦江発電所の合計出力は20万700kwとなった。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔study1313:240822〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。