数理計画法の双対定理、産業資本と商人資本の対抗――小山昭雄教授の所論に関連させて――

- 2017年 6月 28日

- スタディルーム

- 岩田昌征

二つの経済学がある。M(マルクス)経済学とM・M(ミクロ・マクロ)経済学である。最近はM・M経済学が圧倒的に優勢であるが、どうもその社会経済の実生活における知的領導性が急速に失われつつあるようだ。M経済学の方は、その存在持続の意味を下限において持ち耐えている。

M経済学の有力学説は語る。「・・・近世初期の西欧諸国における商品経済の発展は、スペイン、ポルトガル、オランダ等を中心とする国際的貿易関係として発展し、終にイギリスにおいては、生産過程自身をも商品形態をもって行うという、一社会の基本的社会関係の商品経済化をも実現することになったのであって、ここに初めて資本主義社会が形成されたのであった。」(宇野弘蔵『経済原論』、岩波全書、1964年、p.6)

M経済学に批判的な、かつM・M経済学により強く批判的なある文化人類学者は問う。「ここでわたしたちは奇妙な逆説に直面する。資本主義と関連づけられるようになった金融装置を構成するほとんどすべての要素――中央銀行、債券市場、空売り、証券会社、投機バブル、証券化、年金といった――が、経済学という科学のみならず(これはそれほど意外なことではない)、工場そして賃労働にさえ先だって出現していたのである。このことはおなじみの見方に対する真の挑戦である。わたしたちは工場や工房を『実体経済』として、それ以外はそのうえに築かれた上部構造として考えることを好んでいる。だが本当にそうなら、どうして上部構造の方が先にあらわれたのだろうか。」(デヴィッド・グレーバー著、酒井隆史・高祖岩三郎・佐々木夏子訳『負債論』、以文社、2016年、pp.509-510)

ここに提起された問は、近世以前に北西部ヨーロッパよりもはるかに長くはるかに強く商品経済が発展し展開していた中近東や中国において最初に近代産業資本主義が誕生しなかったのは何故か、という謎である。

この問題を歴史学的に解くのではなく、経済学的に解く為に、私=岩田は、数学者小山昭雄教授による『経済学教室』全9巻(岩波書店)の第4巻『線型代数と位相 下』と第6巻『微分積分の基礎 下』を参考にする。それぞれの巻において小山教授は、線型計画法と非線型計画法の原問題とその双対問題を定式化し、両者の最適解における同一性を数学的に証明する。『経済学教室』は「経済」の冠があるとは言え、あくまで数学書であるから、数式の展開に多くのページをさいても、証明された諸定理の経済学的意味付けに関しては殆どページを与えない。しかしながら、不思議なことに、線型と非線型の双対定理に関してだけは、それぞれの個所で相当長々とその市場経済的意味を解釈する。

何故に経済数学者が解釈にこだわるのか。それは、最適解において原問題(P)に等価である双対問題(D)に見られる奇妙さの故である。

原問題Primary:所与の諸資源を生産過程投入して、諸製品=商品を製造し、それらを販売して利益を獲得する。その利益を最大maxにするには、資源制約下でいかなる数量の諸財=商品を生産すべきか、である。意味は明瞭である。

それに対して、最適解における原問題と合致する双対問題Dualは:どの財=商品についても、その商品の販売総額よりも、その商品の生産に要する諸資源の価額の方が大きいか、等しくなると言う条件下で、手持ち諸資源の総価額を最小minにするような諸資源の価格体系を求める、である。上記の説明で奇妙な所は、ある商品の販売額よりもその生産に必要な諸資源の価額の方が小さくなってはならないと言う条件である。非線型モデルの双対問題では限界費用が限界収入を下まわらないと言う表現の条件となる。

小山教授は「一見して意味のわからない問題のように思える。」(第4巻p.478)と書き「一見して奇妙に思えるこのような事情は線型計画法の場合にも見られたことである。」(第6巻p.540)と書いている。

原問題の主体となる双対問題の主体が同一の経済主体=企業であるとすれば、双対問題の目的は生産費用最小化であって、分明であるとはいえ、その制約条件は赤字を出すような諸資源の価格セットを前提にせよと言うことになって

全くもって奇怪千万である。

小山教授は、原問題の主体は企業であるのに対し、双対問題の主体は市場を擬人化した主体であると解釈して、この謎を解決する。市場擬人が企業の限界収入よりも大きいか等しい価格セットで企業の保有する諸資源を買いとろうと企業に提案する。そして企業に支払う諸資源価格総額を最小にしようと努力する。こうなると、企業は市場擬人の提案を受けても何の損失もない。

双対定理は、企業の製品(商品)売上げmax(最大)値と資源販売min(最小)値(=市場擬人の資源購入)を最適値において等しくする。それ故、企業にとっては生産活動に資源を使用する事もそれを市場擬人に売り払う事も同じことになる。

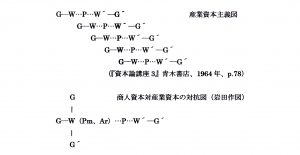

私=岩田は、小山教授と異なって、「市場を擬人化した主体」ではなく、まさに市場経済=商品経済の長い歴史においては活躍して来た商人資本、擬人ではなく本物の商人をここに登場させたい。同時に「企業」を産業資本として先ずつかまえたい。M経済の慣用図式をここに提示する。

商人資本 G―W―G´

産業資本 G―W(Pm、Ar)…P…W´―G´

産業資本家は原問題の主体であって、その活動の最大特徴は生産活動とその結果(…P…W´)を通過して、G´=(G+⊿G)を獲得する所にある。商人資本家は産業資本家の下にある諸資源(Pm=生産手段とAr=労働力商品)に生産を媒介しない転売可能性を提示する。長い商品経済の歴史において常に商人資本の力(=情報力・新価格関係発見力・販売力)の方が優勢であって、その結果、「生産過程自身をも商品形態をもって行う」近代的産業資本主義がシステムとして確立しなかった。ここに中国や中近東の前近代文明の先進地域から近代資本主義が誕生しなかった原因がある。勿論、単発的に、散発的に産業資本は姿を現すこともあったであろうが、システムとしては起こらなかった。下図に産業資本主義のシステムが描かれている。

上図の商人資本(上下軸)と産業資本(左右軸)――ちなみに、産業資本のG―W、W´―G´の分立自立化が商業資本――の対抗図において右端のG´=上端のGを保証する数理こそ線型・非線型の双対定理に他ならない。上下のG―G´が左右のG―G´を切断すると、生産過程の商品形態化、すなわち「商品によって商品を再生産する」が成立しない。皮肉なことにその原因は、社会の商品経済化・市場経済化の不足・未発達よりも生産力・技術の質を超過したその過剰発展にあったのであろう。

双対定理自体は、上下軸と左右軸の等価を保証するが、両軸のいずれが優勢になるかは物語らない。

しかしながら上下軸のG―G´が劣勢になっても、左右軸においてPに媒介されるにせよ、G―G´が再生産されている事と上下軸が優勢になると左右軸の…P…が消滅してしまうことに見られる如く、上下軸が優勢なのである。

かくして、Wを売り渡すこと、すなわち、Pmを売りArとの雇用契約を解消することによって、産業資本家はG―W―G´の商人資本家に変身する。退化か?! 要するに、上下左右、たてよこ共に商人資本に化す。

このような優勢劣勢関係を原問題・双対問題に対応するラグランジェ関数の鞍点定理の解釈として説明できるかも知れないが、ここでは論じない。

このような一般論理が働くからこそ、ユーラシア大陸西端のイギリスにおいて産業資本主義が最初に誕生し、その東端において日本がその移入的自生に最初に成功したのか、が経済史の重要問題となる。

数式を全く用いないで、双対定理の本質をどこまで伝え得たか、少々自信ないが・・・。

平成29年6月26日(月)

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/

〔study870:170628〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。