哲学者ハイデガーにおける歴史と真実 ――ビクトル・ファリアス「ハイデガーとナチズム」※を読む (※名古屋大学出版 1990年 原著Victor Farias:Heidegger y el nazismo 1987)

- 2018年 10月 20日

- スタディルーム

- 野上俊明

- フライブルク大学の一般的雰囲気―偏狭さと自惚れ「ヨーロッパの中心である国、観念論的形而上学の国ドイツを浅薄な民主主義の西欧、機械論的思考を糊塗とする西欧と対決すべき」(H&N p113)

- ハイデガーの学長就任―第三帝国の学問の利益を他の誰よりもうまく代表できるのは、ナチとして知られたハイデガー以外にいないと評価受ける。―→市民的でリベラルな大学をナチの拠点に変える、つまりファリアスーナチの学生たちは重要な行政機能をその手に押さえて、攻撃的な『底辺運動』を進めていた。当局はこれによって大学の自治を廃棄し、『指導者原理』を大学に導入しようとした。(H&N p115)

- 1934年1/23、学生誌掲載論文「労働奉仕への呼びかけ」―「存在と時間」のテーマの具体化

- 1933年夏学期講義「哲学の根本問題」(未公開資料)—ナチ哲学者としての面目躍如

- 1933年9月、ハイデガー招聘にあたっての、ミュンヘン大学哲学部によるハイデガーの教授適格性の判断:「当学部は、彼の哲学の影響が、教育的であるよりも、刺激的であり、特に若い学生が、彼の哲学の深遠な、容易には掴みえない内容で啓発されるよりは、その熱狂的な言葉に酔わされる懸念の方が大きいと思わざるを得ない」(H&N p.200)

- フライブルク・ナチズムの聖地としてのハイデガーのトートナウベルクの山荘は、「血と大地」の象徴的な場所。ファリアスによれば、ハイデガーは自分の仕事を農民の労働と密接な類縁関係にあるものと見てもらいたかったのだという。

- 1934年6/7月の「長いナイフの夜」によるレーム派の粛清――大学の「非政治化と奉仕義務からの解放」。レームはナチ党のNo.2で17万の突撃隊とその指揮下に400万人の隊員を有した。突撃隊の民衆主義に対し、ナチ中央は大資本と密接に関係していた。ハイデガーはウルトラ民衆主義の国家社会主義者としてナチ指導部から警戒される、またハイデガーも距離を置くようになるが、しかし以後も一貫してヒトラーの計画をドイツ社会変革のために支持した。1934/35年冬学期のドイツ政治大学の特別講義の講師は、R・ヘス、ゲッペルス、ゲーリング、ローゼンベルク、ハイデガーなど(ハイデガー以外、すべて戦争犯罪人として終身刑、死刑、服毒自殺者である—N)。

- 密告者としてのハイデガー…M・ウェーバー夫妻の甥であるE・バウムガルテンに対し、アメリカ・プラグマティズムに影響を受けているとして、ゲッテインゲン大学が講師採用しようとするのを妨害するため、1933年12月、次のような親書を出す。「バウムガルテン博士は1929年から1931年まで私の講義と演習に出ていました・・・バウムガルテン博士は、血縁関係からもその精神的態度からも、M・ウェーバーの周りのリベラル=民主主義的なハイデルベルク知識人グループに属しています。彼は当地に滞在中、ナチ党員とはことごとに違った言動をしていました」(下線部—N)として、ユダヤ人と付き合っているだの、専門分野では基本的知識に欠けるほら吹きの山師だの、アメリカかぶれだのと罵倒している。

- 学長としてハイデガー、退職していた恩師フッサールの図書館使用を禁止する(未確認)。1936年、フッサールの葬儀にも参加せず。

- 1935年夏学期講義「形而上学入門」―黒ノートとオーバーラップする内容

チリー人であるV・ファリアスが著したこの書は、晩年の丸山真男が「1990年の読書界でまず第一に特筆すべきこと」として注目したものだったそうです。この書のあと、2014年に「黒いノート」Scwarze Hefteと呼ばれる、ハイデガーが四十年にわたって密かに書き綴った1200ページに及ぶ覚書が初めて刊行され、世界中の哲学関係者に議論の嵐を巻き起こしました。ただノートには反ユダヤ主義と思しき言辞が散見されるものの、しかし如何せん抽象的な哲学用語で認められているので、果たしてその反ユダヤ主義的態度がハイデガー哲学の深部の思想性に根差すものなのか、あるいはハイデガー哲学の本質には関わらないたんなる時流への迎合的態度表明なのか、にわかに確定しがたい恨みがありました。しかし一般に「人が真実どんな人間かは、その人の言ったことではなく、為したことで分かる」といわれるように、ファリアスの著書はハイデガーの伝記的事実や事績を丁寧に発掘することによって、彼が紛れもないヒトラー主義者、反ユダヤ主義者であったこと、あることを立証します。特に青年期の思想形成において、(プロテスタントではなく)カトリック的原点があり、故郷であるシュヴァ―ベン地方の精神風土といえる「権威主義、反ユダヤ主義、超国家主義の伝統に栄養を与えられている」ことの証明は斬新です。

おそらくこの書は、こんにちなおハイデガーを20世紀最大の哲学者としている崇拝者たちには、ソ連邦20回党大会におけるフルシチョフ報告・スターリン批判なみの衝撃をあたえたことでありましよう。戦間期に出された二十世紀を代表するとされる三大哲学書― 「存在と時間」(ハイデガー1927年)、「論理哲学論考」(ヴィトゲンシュタイン1921年)、「歴史と階級意識」(ルカーチ1923年)は、それぞれが論理実証主義、実存主義や構造主義等のフランス現代思想、西欧マルクス主義の三大潮流の源泉をなし、その後これらのカリスマ的著作を凌駕すると目されるものがなかなか見出しがたいこともあって、ハイデゲリアン(ハイデガー崇拝者)は日本のアカデミズムで一定の地歩を占め続けてきました。

実際、ハイデガーとナチとの関係は、戦争責任の問題とも絡んで、長く知識人世界において問題視され議論されてきました。しかしいまなおハイデガーの政治活動の証拠となる文部・大学行政文書やハイデガー自身の私文書含め少なからず依然未公開であり、しかも戦後ハイデガー自身が論文や原稿類の改ざんや隠滅を行なったり、偽りの証言をしたりし続けてきました。そのためハイデガーやその信奉者の言い逃れを許し、決定的に問題を絞りきるところまでいかなかったのです。しかしそうした困難を乗り越え、評伝形式でハイデガーのナチとのかかわりを丹念に跡付け、ナチの哲学者たることを立証して完膚なきまでに偶像を打破しえたこの書のもつ意義は、大きかったといえます。

しかしそれでもデリダはじめフランスの有力な信奉者たちは、そんなことはとうに分かっていたことで、「存在と時間」の価値を減ずるものでないと逆襲しました。著書はいったん発行されるや著者から相対的に独立するものであるし、ましてハイデガーの主著は1930年代にナチとの関わりができる前のものだから、その評価を変える必要はない云々。そこには高度な哲学の営みの深い内面性と普遍性と、時局的外面的な政治活動との直接的関連付けや比較は不可能ないし無意味とする理論観があるように思います。この点に関しては、ファリアスの書はまだ「黒ノート」をまったく活用しておらず、もし活用していれば「事実問題」だけでなく、「権利問題」※においてもなおいっそうハイデガー哲学の実体を問い詰めることができたでしょう。

※カント哲学の用語:「事実問題」とは、例えばガリレオ・ニュートンによる近代物理・天文学という個別科学の領域における因果律の確立という事態を指す。他方「権利問題」とは、哲学的認識論において科学一般の普遍妥当性の権利ないし根拠を論証することを指している。

<超越論的二重化の手品>

最初に注意すべきは、超越論的手法というのでしょうか、ハイデガーは現実の歴史(現象)から哲学・形而上学(本質)を分離し、本質還元的な方法で「本来的なもの」を無傷で取り出し、自己の拠り所とするやり方に長けています。実在の社会や歴史を存在的な(ontisch オンティッシュ)事実連関にすぎないものとし、それとは別個のものとして存在論的(ontologisch オントロギッシュ)な本質的連関を超歴史的普遍的なもの=本来的なものを設定するのです。その結果、たとえば人類に対する犯罪をなしたナチに関して、世界を技術化から救おうとした「本来のナチズムの精神は正しかった」という言い方をして、ナチズムの蛮行と向き合わず、自己の巧妙な責任逃れをするのです。これは、科学とは違ったかたちにせよ哲学にも課されるべき歴史的現実からの検証を免れる狡賢い方法といえます。ハーバマスはこの手法を「本質化による抽象」と名付けていますが、これによってハイデガ―は、ホロコーストも「惑星大の規模でみた歴史の内部での力の意志の普遍的支配」のひとつにすぎず、コミュニズムであろうと世界デモクラシーであろうが、やっていることはみな同じと平然と言ってのけるのです。加えて、ハイデガーが批判的に自分と向き合えないのは、「自分は真理への特権的な通路をもつ一人の思索家である」という尊大な意識があるからだと、ハーバマスは断罪します(「ハイデガーとナチズム」以下H&N と記す p.24)

この間いくつかのハイデガー擁護の論攷に目を通しましたが、共通しているのは、あくまでハイデガーの哲学的論理(と用語法)にしがみついて、その経歴上の汚点からことごとく目を背けることです。哲学的論理と現実との往還作業、つまり現実から論理へのフィードバックと論理から現実への具体化との相互作業に欠けていること、この点でハイデガーとハイデゲリアンには共通した精神の傾き加減があるように感じました。ハイデゲリアンの「哲学的地平と経験的事実とは区別されるべき」という口吻は、哲学を天上の置物にして、現実世界で人間が生きる道標たる役割を哲学から剥奪することにしかなりません。これに対しわがヘーゲルは、哲学は「その時代を思想の内に捉えたもの」(「法哲学」序文)であるとして、現在の世界を観念的に跳び越え「あるべき本質や本来性」にすがる愚を批判しました。マルクスも同様に共産主義的理念は、あくまで現存体制の「自己批判」の結果として生成するものであり、外から持ち込まれるべきもの(ユートピア)ではないと考えていました。

断定にすぎるかもしれませんが、ファリアスのこの書の出現によって、思想上の挙証責任の転換が起こったといえます。いままではハイデガ―哲学がナチと深い関わりがあることを批判者の側が証明しなければならなかったのですが、今後はナチズムへの政治的加担は、ハイデガー思想の核心に触れるものではないことの証明をハイデガー信奉者の方が果たさねばならないのです。

繰り返しになりますが、高度に抽象的な哲学体系が、生々しいナチスの現実とどう関係するのか。あるいは「存在と時間」が、その後の著者のナチスヘの政治的アンガージュマンによって評価が変わるものかどうか。いずれにせよ、スキャンダルの暴露がその著書の理論の有効性の打破に結びつくには、両者の関連につき事実による反証だけでなく論理的な論証が必要なことは確かです。「黒ノート」の刊行は、その点での作業に寄与することはまちがいないでしょう。のちほど私の能力の及ぶ範囲で、「黒ノート」の世界観と歴史認識に関わる部分に触れましょう。

ハイデガーの故郷、ドイツ南西部シュヴァ―ベン地方のSchwarzwald(黒い森)に位置するフライブルク市

<ハイデガーの弟子たち批判>

政治活動と理論との関連性を突き詰めるうえでは、一度はハイデガーの信奉者でありながら、ナチス・ドイツの崩壊、なかんずくホロコーストという衝撃的体験を経て、批判者の立場に転じたハーバマスやマルクーゼらこそが、ハイデガー哲学の内在的批判を可能にする条件にあったといえます。なぜならハイデガーを内在的批判的に分析することは、他人事でなく自己自身の思想的過去の清算、思想的総括と新たな出発点の定位に直結していたからです。この意味では、戦後まで生き延びなかったとはいえ、三木清(1945年9月、多摩刑務所にて獄中死)もその資格をもつ一人でした。第一次大戦後ドイツに留学、ハイデガーに師事した経験を持つ三木清は、ハイデガーのナチ入党の報に接し、「ハイデッガーと哲学の運命」(昭和8年・1933年)と題する哲学評論まで書きました。このなかで三木はまさにいまわれわれが問題にしている、哲学と政治との関係を正面から論じています。

「ハイデッガーの哲学とナチスの政治とは如何にして内面的に結び付き得るのか。この間に答へるに困難を感じた人は、あのニーチェを媒介にして考えてみるがよい」として、ニーチェにこそこの問題を解く鍵があると説明します。ニーチェには二面性があって、ひとつはドストエフスキーやキェルケゴールに連なる不安の思想家、もうひとつは「超人の伝道者、貴族主義者、戦争の或る賛美者、熱烈な愛国主義者」だとします。ハイデガーの政治活動においては、後者の一面が強く出ているのであって、ニーチェを超えるものはおよそなにもないとします。こういう分析ですから、当然三木は懐疑の眼差しをかつての師ハイデガーに向けているのです。

ハイデガーによれば、神を失った現代では人々は自己確証を持ち得ないがゆえ、唯一の取るべき本源的態度はひたすら自己の存在に対し答えのない問いを発し続けること、つまり現存在(人間の存在論的在り方)の不確実性に耐え抜き、本源的始元的な存在を探求し続けることだとします。西欧史を主導してきた数学的理性的な科学は、自然現象を因果連関に還元することによって、自然を対象化し手段化して支配してきたがため、人間は自らを自然(ピュシス)から疎外してしまった。自然を創造的なもの、デーモニッシュなものと看做した古代ギリシア的本源から遠ざかってしまったが故に頽落した。したがってそのギリシア的な偉大な本源的統一であるディオニソス的なものへ立ち戻るべく問いを発し続けることによって、「血と地」に根ざす民族の本質的カーどういう根拠なのか、 ドイツ人は古代ギリシア直系の形而上学的民族とします―を我がものにできるというのです。明らかにニヒリズムからの脱出路として民族主義、国粋主義への強い傾斜をみてとれます。ただ三木清は師ハイデガーのナチ入党にもかかわらず、師をドイツ古典哲学の正統な継承者と看徴していました。しかしどうでしょう、三木清が戦後生き延びてホロコーストの事実を知ったとしても、また師が頑なに自分のナチス的過去の清算を拒んだことを知ったとしても、師への評価は変わらなかったでしょうか。

つぎに現在ヨーロッパ最高の知性の一人と呼ばれているJ・ハーバマスはどうでしょうか。かれは1953年に、1935年講義そのままに刊行された「形而上学入門」を読んで、そこに文体の隅々までナチ的なものが染み込んでいることにショックを受け、ハイデガーに質問状―ユダヤ人の大量虐殺についてなぜ黙っているのか、ひとつの民族全体が良心の呵責を感じねばならないのではないか一出したものの、直接の答えはなかったそうです。

本書の巻頭にハーバマスの論攷が載せられていますが、これはファリスの評伝を補う意義があります。「存在と時間」の哲学的方法の欠点を指摘し、ナチスへの関与を「存在と時間」の世界観化として捉える観点が秀逸です。ただ世界観化が始まってからも、生産的な哲学者である面は変わっていないとハーバマスは言います。ガーダマーの哲学的解釈学、メルロー・ポンチーの後期現象学、フーコーの知識形態分析、ヒューバート・L・ドレイファスの生活世界における実践研究など、後継者たちが「存在と時間」の衣鉢を継いでいるという評価を下しています。ただこの論攷の限りでは、継承すべき「存在と時間」の「生産的核心」部分が何であるのか、必ずしも説得的に展開できていないように思われます。

しかし他国の例はともかく、日本のハイデゲリアンが戦後思想の豊富化に寄与したのかどうか、改めて吟味が必要でしょう。私はむしろハイデガー哲学の秘教的側面である終末論的歴史観が、若い人々に非合理主義への傾斜を促すのではないかと危惧します。その教義がいかに粗雑で荒唐無稽だったにせよ、オウム真理教のハルマゲドン思想による多くの若者の取り込みはその先例だったように思うからです。

弟子たちの批判で圧巻といえるのは、フランクフルト学派に属するもう一人の雄、マルクーゼの手紙です。マルクーゼは、68学生反乱に批判的だったハーバマスとはちがって、世界中で反乱の教祖的存在に祭り上げられました。それはともかく、1947年8月28日に始まるかつての師弟同士の書簡のやり取りは、哲学者と政治的責任の問題をめぐっての迫真のドキュメントとなっています。

「あなたは1934年以来完全にナチ政府から離れ、講義においても極度に批判的な発言をし、秘密警察から監視されていたと、私に述べていらっしゃる。私はあなたの言葉を疑いたくありません。しかしあなたが1933年~34年にナチ政府と一心同体であって、今日なお多くの人の目にはあなたがナチ政府の絶対的な精神的支柱の一人と看倣されているという事実は変わっていません。あの時代のあなた自身の演説、著述、行動がそれを証明しています。あなたはそれをいまだに公には撤回していません。1945年以後においてもです。・・・こうした状況を考えると、あなたは今日でもなおナチと一心同体だと言わざるを得ません。私たち多くのものは、長らくあなたの一言を待ち望んでいました。あなたを明確にかつ最終的にこうしたナチとの一体化から解放するであろう一言、過去の出来事に対するあなたの今日の実際の立場を表明する一言を。あなたはそうしたことは一言も口にしませんでした。

私は一そしてその他大勢が一あなたを哲学者として尊敬し、あなたから無限ともいえる多くのものを学んできました。しかし私たちは、哲学者ハイデガーと人間ハイデガーを切り離すことができないのです。それはあなた自身の哲学と矛盾するものです。哲学者が政治の中で思い違いをすることはあり得ます一そのときには自分の過ちを包み隠さず公表するのが哲学者というものです。しかし哲学者にして、幾百万ものユダヤ人をただユダヤ人というだけの理由で虐殺した政府、テロルを日常のこととし、これまで精神とか自由とか真理という概念と結びついていたすべてのものを、その逆の血生臭いものに変えた政府について思い違いをすることはありえません。・ ・・あなたのなかに哲学者を見ることを拒否します。哲学とナチズムは両立しないと思っているからです。もう一度いいます、あなたがあなたの変化と変貌をはっきり公に告白するときのみ、あなたはあなた個人とあなたの仕事のナチズムとの一体化を(そしてこれによってあなたの哲学の消滅を)克服することができるのです(そして我々もそのときにのみ克服できるのです)」

この手紙に対し、ハイデガーは1948年1月20日付にて返信。箇条書きで陳述しています。(3)~ (5)は省略。

(1)1933年という時点について。私はナチズムから、この生の全体の精神的革新と社会諸対立の和解とコミュニズムの危険から西欧の現存在の救出を期待しました。・・・

(2)1934年、私は私の政治的誤りを認識し、国家および党に対する抗議として、学長を辞任しました。

(6)<幾百万ものユダヤ人を、ただユダヤ人というだけの理由で虐殺した政府、テロルを日常のこととし、これまで精神とか自由とか真理という概念と結びついていたすべてのものを、その逆の血生臭いものに変えた政府>に協力したというあなたのきびしい非難については、私はこう付け加えることができるだけです。<ユダヤ人>を<東部地域のドイツ人>に替えて考えれば、同じことが連合国の一つにもあてはまると・・・。

これに対するマルクーゼの返信(1948年5月13日付)

西欧の哲学に造詣が深いはずのハイデガーでしたが、実際は西欧の現存在を抹殺するに等しいナチズムに革新を見出すという倒錯に陥ったとし、ナチの本性は1933年以前からテロリズムやユダヤ人迫害で分かっていいはずだったと批判します。

ところがハイデガーはユダヤ人のホロコーストも、連合軍によるドイツ人の東部占領地域からの強制移住も同じようなものだと、どっちもどっち論を述べたのです。これに対して決定的な臓腑を抉るような一言をマルクーゼは吐きます。

「あなたは、この文章を書くことによって、人間同士の対話がとにもかくにも可能である次元の外に、つまリロゴスの次元の外に立たれているのではないでしようか」

あなたとは人間としての対話不可能と、三くだり半を突きつけたのです。人間同士の対話に必要な最低限の誠実さや人間性を欠いているとみたからです。それにしてもナチスの残虐行為への明確な自己批判を拒否する姿勢は、際立っていたようです。朋友といっていいK・ヤスパースが改心させようと力を尽くしましたが、「ハイデガーは自分の過ちの深部を覗き込むことができない、それゆえ真の変化に至ることはなく、ただ表面に映し出されている影とばかり戯れ、証拠の隠滅に努めている」と、さじを投げました。(ヤスパースは、妻がユダヤ人のため強制収用所送りになる直前、連合軍に助け出されます)

さらに弟子であり、同僚でもあったK・レーヴィットの証言を紹介しておきましょう。

ハイデガーは、1933年以降ナチと手を切ったと戦後陳述していますが、1936年、のちに二十世紀を代表する哲学史家となるK・レーヴィットー家(ユダヤ人)※とハイデガーー家とが、講演先のイタリアで合流し一緒にピクニックヘ行ったときのことを、レーヴィットが回想しています。

「ナチズムに対するあなたの肩入れは、あなたの哲学の本質に基づいていると思う」とレーヴィットが言うと、「ハイデガーはなんの留保もなく私の意見に賛成し、<歴史性>という自分の概念が自分の政治的な<出撃>の基盤である」(「ナチズムと私の生活-仙台からの告発」法政大学出版局1990年)と、述べたそうです。ハイデガーのナチスとしての政治行動が、その哲学と内的な関連をもっていると自ら告白した恰好になっています。

※ ドイツに留学した三木清は、1923年にマールブルク大学に移り、ハイデガーに師事。ハイデッガーの助手カール・レーヴィットとも懇意になり、レーヴィットにドイツ語の家庭教師をしてもらうという贅沢な留学生活を送りました。敗戦国ドイツ・マルクの超インフレと戦勝国日本の円高のお陰でした。

<ブレーメン講演―ガス室と農業>

ファリアスは、1949年12月1日にハイデガーがブレーメンで行なった講演から一節を紹介して、ハイデガーの無反省ぶり、破廉恥ぶりを浮き彫りにします。

「農業は今や機械化された食糧産業であって、本質において絶滅収容所におけるガス室の死体の製造と同じもの、国々の封鎖や兵糧攻めと同じもの、水素爆弾の製造と同じである」

主旨は、自然や対象物を人工的に改変する技術という意味では、農業もガス室の死体焼却炉も水素爆弾も同じ水準のものだというのです。ハイデガーには、ガス室で処理された死体の骨粉を肥料に使ったというナチスの狂気とはやや位相を異にする独特の鉄面皮さ、非人間性があります。つまり抽象化一般化によりホロコーストという厳然たる事実をはぐらかし、よってもって人道上の悲劇、人道に対する犯罪という倫理的意味を抹殺してしまうのです。ハイデガーの「反技術」「反ヒューマニズム」思想は、ナチ的な歪んだ科学的な合理性、技術的な効率性―フランクフルト学派いう「道具的理性」―の単純な裏返しに過ぎなかったことがよく分かります。 ドイツにおける悲劇の主要な原因のひとつが、社会的指導層や教養市民層において、理論的思考能力、つまり抽象的一般的に思索する能力に優れている一方、市民社会的コモンセンスに欠けていること、政治的な無見識・市民としての無能力が対になっていることでした。この精神風土性が、世界大戦やロシア革命、世界恐慌という時代に危機意識を増幅され、国粋主義と反西欧、反啓蒙、反科学技術、反民主主義という反動思想に結晶化していくのです。

<大学知識人・学生のナチ化の旗振り役>

1933年、ヒトラーが地方支配を確実にするため11月12日に行おうとしていた国民投票において、学者からヒトラー支持を取り付けるべく「ドイツの学者の政治集会」が催されましたが、主役の一人としてハイデガーはつぎのような演説を行っています。

「この選挙はこれまでどの選挙とも比較することのできないものである。・・・この究極の決断は、我々民族の現存在の極限を突き詰める。では、この極限とはいったい何か。それは、あらゆる現存在の根源的要求、自己の本質を保持し救い出すという根源的要求である。・・・しかし自己責任を負う意志は、我々の民族の現存在の根本法則であるばかりではなく、それはまた同時にナチズムの国家を実現させる根本のものである。自己責任を負うこの意志によって、大小問わずすべての身分のすべての労働が、等しく必然的な使命を持つその場所と序列に配置される。それぞれの身分に相応しい労働が、国家の構造を活き活きとさせ、強固にし、民族にその生え抜きの土着性を取り戻させるのである。労働は、民族の現実としてのこの国家を人間存在のあらゆる本質的な力の働く場所に連れて行く」(H&N P.191)

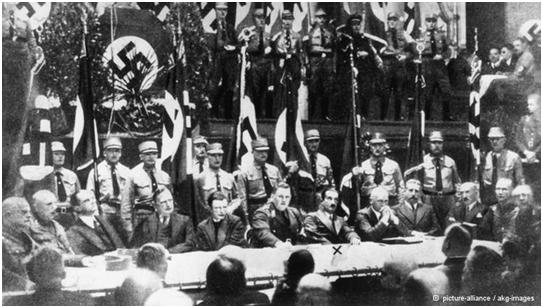

1933年11/11ライプツィヒにて、ナチ突撃隊と「ドイツ学者の政治集会」。×印の人物が会議の主宰者ハイデガー

1933年11/11ライプツィヒにて、ナチ突撃隊と「ドイツ学者の政治集会」。×印の人物が会議の主宰者ハイデガー

決断とか現存在の極限とか現存在の根源的要求とかいった、「存在と時間」に由来する高度に抽象的な哲学用語を用いながら、それらを政治領域に具体化することによって演説の説得力を増そうとしていることがよく分かります。一見普遍的な高みを装いながら、実質はヒトラー賛美の高級な政治的アジテーションにすぎないというところにハイデガーの知性の特徴がよく表れています。「労働国家」であるとするナチ体制の自己規定を追認して、労働を天まで持ち上げ、民族や国家のために諸個人は限りなき労働奉仕をせよと説いているのです。ハイデガーの用語・造語や論理展開※はきわめて抽象的にして難解であり、おそらく聴衆である学生たちにしても理解に困難を感じたでしょう。ところが講演や演説という場面では、会場に充満する国粋主義的優越感情を当てにできるので、論理的な筋道だった理解は不要なのです。ハイデガーの片言隻語が閃きとなって排外主義感情や尊大な使命感を爆発させ、会場の一体感に満たされ聴衆は陶酔状態になる―それでハイデガーの目的は達成されるのです。

<黒ノートに表れた文明批判論と反ユダヤ主義>

ハイデガーによれば、現存在たる人間は世界・内・存在In-der-Welt-seinであると規定されます。しかし自己意識をもたない動物はそうでないし、また普通の人間も世界・内・存在とされつつ、誰でもない平均的なdas Man(ダス・マン ひと)として非本来的なあり方をしているとされます。ところがユダヤ人にいたっては、そもそも存在に足場をもたない根無し草状態にあるため、かれらはもともと世界・内・存在ではありえないということになります。こうして人間世界に汎通的と見えた世界・内・存在というあり方は、現存在が不安と孤独のなか「死への存在」の自覚と実存的決断を通して本来の自分へと向かうはずのものでしたが、今度はそこから一挙に飛躍して、超人たるヒトラーへの帰依と忠誠、或いは民族共同体への全面的没入と英雄的行為への参加を通して自己実現をはかり、生の意味を確信するに到るのです。こうしてナチとの関係性において、ドイツ民族だけが世界・内・存在における特権的な立場にあるという不可思議な人間存在論に迷い込むのです。機会を改めて論じたいと思いますが、マルクスの「社会的存在」―社会関係の総体―としての人間という規定との違いをはっきりさせておく必要があります。そもそもハイデガーの哲学的規定は「近代思想の存在論的前提(物象化―N)を暴露はするが、しかし社会的関連は無視され、社会科学のフィルターを通していない」(ハーバマス)という決定的限界をもっています。その限界点の空白に国粋主義は容易に入り込むことができたのです。

さて、「黒いノート」の編集責任者であり、ハイデガーの反ユダヤ主義はハイデガー哲学から導き出されたものとしているペーター・トラヴニーの試論(「ハイデガー主義は反ユダヤ主義か」所収 水声社 2015年)を手掛かりに、最後に「黒いノート」の内容に若干触れてみます。

ハイデガ―は、西欧史を貫通する人間中心主義を工作機構Machenschaft(技術体系と同義)と存在の忘却だとして全面否定します。特に近代に入り理性的存在としての人間が、その「力の意志」にしたがって自然を対象化して支配し管理するあり方を主観性の形而上学だとして批判します。そして存在の基盤である自然的なもの、存在の基盤であるところの土着性、故郷、民族を破壊するものがユダヤ的な技術、作為性であるとして、反ユダヤ主義が反西欧、反キリスト、反合理主義、反技術、反民主主義の思潮が合流し結晶化する核をなすことになります。つまり技術による世界改造という流れの主役は、その計算的思考方法や能力において際立っているユダヤ人であり、彼らによる世界のユダヤ化というMachenschaft(策謀・作為)を阻止しなければならない。世界を蔽う技術時代の代表者が世界ユダヤ人組織Weltjudentumであり、彼らの世界的陰謀があらゆる存在者を存在から根こそぎにし、人間と自然との本源的統一を破壊する。世界ユダヤ人組織は無世界性(故郷喪失と同義)、つまり世界喪失性において際立っているがゆえに、技術による破壊の原理として機能するというのです。※

※「なぜかと言うと、ユダヤ人は西洋社会の『空虚な合理性』の単なる受益者ではなく、その主唱者であるからこそ危険であり、なぜユダヤ人がそうありえたかというと、彼らが定住地のない根なし草であったからだ」(1933–34の冬学期講義)

ハイデガ―は実在の歴史とは区別して「存在史」という独自な範疇を立て、ヨーロッパ史を俯瞰して見せます。ハイデガーは、ソクラテスによる主観的道徳的原理―「汝自身を知れ」―への転換を経て、プラトンーアリストテレスによる理性主義的形而上学の構築に至る歩みを評価せず、それ以前のパルメニデスやヘラクレイトスらイオニアの自然哲学の系譜を古代ギリシア哲学の本流とみなします。その自然哲学では、ピュシス(自然)はアリストテレスの質料形相論に典型的なような不活性のマテリア(質料=素材)ではなく、主体的で自身に生成の原理を含むものとされます。そしてこの本源的本質的な自然を直系的に受け継いだのがドイツ的な血と土(人種・民族と風土性)だというのです。ハイデガーはニーチェに倣い、古代ギリシア人の本質は理知的アポロ的でなく激情的ディオニソス的であるとし、古代ギリシア直系の子孫とみなすドイツ人にもこれを認めるのです。好戦的な国家主義的精神を支える激情を古代ギリシアにその淵源を求めるのです。

敷衍すれば、合理的な技術文明というヨーロッパの運命が課する官僚制化や社会の合理化の趨勢に対して、全体主義革命によって国民的パトスを覚醒させて、それらの解体に向け英雄主義的な闘いに動員するのです。たしかにそれらのイデ―(理念)は、カリスマによる精神的覚醒と既成性の打破というウェーバー・モチーフとも重なります。科学技術的合理性のへの懐疑やキリスト教への不信からくるニヒリズムは、第一次大戦後は欧州の主要な潮流となりましたが、ハイデガーの精神はそれらを培養土としつつ国粋主義的なドイツ文化崇拝を通じてナチスに同化していったのです。しかもドイツの悲劇というべきは、それが少数の例外ではなく、多くの第一級の科学者や思想家がナチスに内面的にも取り込まれていったことでした。(同時代の良心的知識人がどういう精神的格闘をしたのか、われわれはトーマス・マンやマイネッケ等における、ドイツ・ナショナリズムからデモクラシーヘの回心のドラマを通じて知ることができます)

「存在と時間」のなかの少なくないテーマと当時の社会状況との併行関係を見出すのは困難ではないでしょう。「das Man ひと」の分析は、明らかにドイツ教養市民層からみた大衆社会文化やアメリカ文化への侮蔑ないし恐怖を示唆しています。これはスペインの哲学者オルテガの「大衆の反逆」のドイツ版でしょう。こうした貴族主義が、その後政治化世界観化し英雄的ニヒリズムのパトスを吸収して行動化し(ハーバマス)、戦争への愛国主義的賛美へと純化飛躍していくのです。

それにしてもプロイセン的伝統でしょうか、旧ドイツ教養文化における戦争賛美の傾向には根強いものがあります。宗教的なエクスタシーに近いまでの民族共同体への没入と一体化を戦争の功績として追求する姿勢です。たとえば、M・ウェーバーは「宗教社会学」の有名な「中間考察」において、救済宗教的倫理に拮抗しうるものとして戦時の愛国心を挙げています。戦場における大量の死ほど死の意味と大義(何のため、誰のための死か)を与えてくれるものはない。戦場という非日常世界での戦士たちの献身と犠牲は、英雄共同体の一員として聖化されることによって、同胞感情の愛国的な高揚をもたらすとしています。もっともウェーバーは、戦場の死は政治的な死であるが故に、権力維持の道具にされ、それだけ宗教的な同胞感情には劣るものとしています。ヘーゲルもまた死を賭した自己犠牲的行為によって、諸個人は民族共同体という全体と一体化できるとして(「法の哲学」)、カントの「永久平和論」―世界連邦を構成する各国家において共和制を前提―と際立った対照を見せています。ニーチェになるともっと扇情的で「あらゆるものを神聖にするのは善き戦争である、と。戦争と勇気とは隣人愛よりも一層多く偉大な事柄をなして来た」として、キリスト教的宗教感情より高貴なものとして称揚するのです。※

※田辺元講義録「歴史的現実」(1940年)――「悠久の大義のために死ぬことによって、永遠に生きられる」。講義に名を借りたジハード的アジテーションであり、靖国で英霊として祀られるのだから、よろこんで死地に赴けと学生たちを唆しているのである。同じく京都学派のひとり鈴木成高「(近代の超克とは)政治においてはデモクラシーの超克であり、経済においては資本主義の超克であり、思想においては自由主義の超克である」

さて、歴史家マイネッケによれば、失業率とナチの支持率の間には比例関係があったそうです(「ドイツの悲劇」)。またH・アーレントは、全体主義支配は人間と世界との関係の全面的喪失による孤立感(lonliness)、つまり自分はこの世界のどこにも居場所がないという感覚を培養土として増殖したとしました(「全体主義の起源」)。たしかに大衆社会状況や失業社会に特有のこの孤立感、ニヒリズムこそナチが餌食としたところで、失業が増幅させるこの社会心理を利用して、孤立と喪失感からの脱却を切望する青年・学生層に食い入り組織を拡大していきました。労働と勤勉を社会道徳の中心とするドイツや日本のような社会では、失業は社会からのドロップ・アウトを意味し、失業率の上昇は、自己喪失感から来る耐え難いニヒリズムを蔓延させるからです。

ハンナ・アーレント エリザベート・ブロッホマン ハイデガー

1933年にフライブルクでハイデガーらが立ち上げた「民族政治教育会」主催の講演会でのハイデガーの講演は、仕事確保とナチ化との関係をよく説明しています。ハイデガーは、まずは労働者が失業から解放されたのは総統のお陰であるとし、今度はドイツ民族共同体の同胞として一人ひとりの労働者が強くなり、連帯のある社会秩序、ナチ的な共同体秩序づくり、労働者国家建設に参与する自覚を持つように促します。そして学生層に対しては、内体労働と頭脳労働との架け橋になるという任務があるとします。労働の頭脳化(労働者の職業研修)と頭脳の労働化(学生の労働奉仕)の民族共同体的一体化を大学が旗振り役になって実現する、こういう構想でした。しかし学生を事実上学業放棄に等しい学外活動や軍事教練に引っ張り出すには学内でも抵抗が大きく、これはハイデガーの学長辞任や突撃隊(Sturmabteilung)レームー派の没落によって中止されました。

ナチズム運動の疑似社会主義的要素ともいうべきこうした構想は、あの中国の文化大革命のときの「下放」運動に―アジア的にアレンジされつつ―大規模なかたちで再現されます。逆にいうと、文革自体が全体主義革命の性格が濃厚な運動だったともいえます。国家秩序と一体化していた共産党の組織系統を徹底的に破壊し、社会を根こそぎ動員して毛沢東親政の新秩序を打ち立てようとする試みだったからです。独裁への潜在的批判者である知識階級や都市中産階級への反感と敵視は、数十年後毛沢東のエピゴーネンであるポルポトによる恐るべき民族浄化の悲劇となって繰り返されました。

ナチの疑似社会主義的・全体主義的な要素を代表していたのが、最左派レーム率いるナチ突撃隊でした。純粋なナチ運動一官僚制を始めとするエスタブリッシュメントを下からの運動とテロルによって破壊し、独裁者ヒトラー率いるナチ党が直接統治する全体主義国家の樹立こそ、まさにハイデガーの政治思想に親和的でありました。哲学者としての名声を利用するだけでなく、フライブルク大学の学長として行政権、人事権を行使し大学の政治化を推進、さらにフライブルク大学を拠点として青年層のナチ化、地域のナチ化にも大きな影響力を発揮したことを、ファリアスは見事に再現してくれています。

ハイデガーの時代診断では、現代社会の危機の根源は巨大化した機械文明にあり、そのために現代人は「存在の忘却」、つまり生の基盤喪失、故郷喪失の状態に陥って本来のあり方から逸脱しているとします。そのあり方の典型としてユダヤ人をあげ、祖国も持たないディアスポラの民である彼らを※、「世界喪失」のコスモポリタンにすぎないと蔑(さげす)むのです。他方、古代ギリシア人の思想的直系である(!?)ドイツ民族は存在忘却を克服する「民族の土と血の本質的力」に恵まれており、その意味で西欧機械文明を超克する原理的能力を持っていると、自画自賛するのです。

※オランダのユダヤ人哲学者であるスピノザ(1632年~1677年)は、何故ユダヤ人が分散して国家を持たずに存続できたのか、「神学政治論」のなかでその理由について述べています。ユダヤ人は典礼(ユダヤ教の儀式)と割礼という他の諸民族とまったく異なる様式をもっていたため、すべての人々から憎しみを買ったからだと言っています。つまり多民族の憎しみと差別・迫害こそ、ユダヤ人を存続せしめた当のものであるというのです。たとえば中世においてイスパニア王はユダヤ教からカトリックへの改宗を強いたものの、カトリックに帰依したものにはスペイン人と変わらぬ権利を与えた。その結果同化がすすみ、ユダヤ人という存在はスペイン人の中に消えてしまったといいます。ところがポルトガルでは、改宗しても市民と同等の権利を与えなかったので、ユダヤ人は自分たちをゲットー化し、区別して存続したといいます。ユダヤ人は公職に就けず、土地保有も禁じられていたので、唯一許されていた商業や金融業に活路を見出さざるを得なかったというのが真実で、ハイデガーは歴史的社会的因果関係を逆にとって、差別を正当化しているのです。なお、スピノザはユダヤ人と似たような生存様式をとるものとして中国人(華僑)を挙げています。このユダヤ人の歴史から、我々はミャンマーの国内の少数民族の扱いについて重要な教訓を引き出せるように思います。つまり少数民族はその国家が非民主的で差別的な体制であればあるほど、かえって同化を拒み、遠心作用が働いて自立化する傾向を示すということです。少数民族に対する抑圧的な中央集権的な縛りは、かえって彼らを離反させるというのが歴史の傾向のようです。

かてて加えて、ハイデガーはユダヤ人には現代文明の合理性の核心である「計算能力の高さ」という特性があるとします。ユダヤ人の特性である商業的金融的計算能力こそ、現代文明の効率化合理化のもとになったもので、彼らは思索能力の欠けた計算能力こそ、現代社会における人間の非本来的あり方をつくりだした元凶だとするのです。ユダヤ人の生存形式としての計算性が現代社会に負わせたのは、底なしの抽象的合理性への埋没、数の支配、意味の喪失、生の地盤喪失という不毛性である、と批判しているのです。計算合理性は、西欧文明の特質であるとともにユダヤ人的刻印を強く帯びており、これを克服する世界観的運動としてのナチズムに期待をかけるのです。資本主義的合理化のあらゆる罪をひとりユダヤ人になすり付け、迫害を正当化しようとする意図は明白です。

ハイデガーのノートの記述内容は、ユダヤ人の世界支配に対抗しうるのは、民族の血の原理、優秀なるアーリア人の血の純潔性だというナチズムの人種理論までもうあと一歩のところまで来ていることが分かります。ハイデガーは哲学者だけに、「実存的深みをもった形而上学的民族としてのドイツ民族」などと洗練された華麗なる哲学概念で粉飾していますが、その内実はDeutschland über alles(ドイチュラント・ユーバー・アレス―世界に冠たるドイツ)の偏狭なうぬぼれと優越意識、国粋主義にしかすぎません。

ハイデガーは彼の言う存在―人間の生きる確かな生の基盤―の探求の果てに確かさにたどり着けるような言い方をしますが、実はそういう確証は見出すことはできません。彼の言う「存在」―かつて古代ギリシア人が持っていたという生の確かさの基盤というのは曖昧で、神秘的性質すら帯びているのです。さすが同業者である哲学の専門家たちは、ハイデガーのニヒリズムと非合理主義への傾斜をよく見抜いていて、ミュンヘン大学哲学部は、学生たちが「その熱狂的な言葉に酔わされる懸念の方が大きい」としてハイデガーの教授適格性に疑義を呈し、教授就任を拒否したのでした。

ハイデガーの時代診断は、確かにウェーバーの「合理化論」やルカーチの「物象化論」、フランクフルト学派の「批判理論」と一脈通ずるものがあるだけでなく、今日のグロバリゼーションの予言とも取れる内容を含んでいます。そこに共通する問題性は、西欧世界における計算的理性による部分的合理化の徹底が、かえって全体的には制御困難な非合理的な現実を生み出してしまうというアポリア(難問)でした。この問題は今日ますます深刻化しています。我々は先年リーマン・ショックと呼ばれた、高度な数学的計算を駆使して生産される金融商品(デリバティヴ)が世界的な金融危機を生み出し、制御不能な恐慌に陥りかねない事態に直面しました。原発にせよ、地球温暖化にせよ、すべて同じ問題性をはらんでいます。しかしこの問題性は、計算合理性、形式的技術的合理性―何のためかという目的についての反省なく、ただ与えられた目標を達成するための高速化・最効率化・費用対効果最大化の方法をもっぱら探求する知性の限界の問題であって、理性的認識の絶対的限界を示すものではないということです。したがって理性や合理性に基づいて問題解決を探求することが放棄されてはならないのです。世界同時化とボーダレス化、平均化・均質化と大衆社会化・大衆民主主義化による人々の根無し草化、故郷喪失、社会としての方向性喪失という時代状況に終末論的色付けをして人々の救済願望を引き出し、独裁やカルトに引き込み入れる動きは、若葉の段階で何としてでも摘み取っておかなければなりません。

ハイデガー哲学の手法である抽象的一般化による現実の二重化と抽象世界への逃避は、実物経済からますます乖離する金融経済の動きを連想させます。人間の社会関係の物象化した抽象的一般態である貨幣とその完成態としての金融資本を規制し、国民のコントロールに服させる課題は、ハイデガー哲学のからくりを暴き、思考の疎外態から人間の全体性へと還帰する作業と軌を一にしていることが分ってきたように思います。

資料:V・ファリアス著/ハイデガー(1889年~1976年)評伝の摘要と評注

Ⅰ.処女論文「アルゲマイネ・ルントシャウ」誌に発表した処女論文―「アーブラハム・ア・ザンクタ・クラーラ」に関する評伝(1910年)。若い神学校生徒時代の論文。バロック時代の最も有名なカトリックの説教師アーブラハム・ア・ザンクタ・クラーラは当時反ユダヤ主義の雄弁な代弁者。クセノフォビア(外国人嫌い)と「あらゆる『ドイツ的なるもの』、とくに『シュヴァ―ベンの農民の純粋性」が唯一確固たる道徳的尺度』(H&N p56)と主張した人物。

Ⅱ.青年時代の「アカデミカー」への8編の寄稿論文(1910年~1912年)。当時ハイデガーは(ユダヤ人)ハイネらに代表される啓蒙と自由は、精神を不幸に導く誘惑だとした。「ヨルゲンセンの書評」においては、イプセンの考え方は「生物学的基本原則に矛盾している」(下線部―N)と述べ、次のように社会ダーヴィニズム的考えを展開している。「より高き生は低俗な形態が没落した後にこそ可能になる」、「植物は成長するためには非有機物を必要とし、動物は植物の死によってのみ生きることができ、こうして生命の連鎖が高みに上昇していく。そして汝が精神に生き、汝の浄福を得たいとするなら、汝の下位にあるものを殺さねばならない」のちの優生学思想に通じるものをそこに見出す。(H&N p75)

その後1916年フライブルクでE・フッサールと出会う。以後哲学研究を深化させるが、若い頃身に着けた歴史と社会についての国粋主義的な基本姿勢は修正されなかった、とファリアスは述べる。シュヴァ―ベン地方がどれほど保守的な風土かは、M・ウェーバーを左翼だとみなしたハイデガーの師フッサールのことばからも分かる(P.5参照)。

1916年10月18日 (27歳)、彼の妻エルフリード Elfride に手紙「私たちの文化と大学のユダヤ化(Verjudung)は確かに恐ろしいことであり、ドイツ民族は身を起こすために内的な力をまだ大いに広めるべきです」と書き送っている。

Ⅲ.1928年 フライブルク大学へ戻る、フッサールの後任として。

1930年「バーデンの故郷の日。学問、芸術、経済分野の指導的バーデン人の会議」―組織委員会の名誉委員長オイゲン・フィッシャー教授=1927年、ベルリンのカイザー・ヴィルヘルム人類学・遺伝学・優生学研究所創立者、強制収容所におけるナチ親衛隊の実験を学問的に支える。二人は戦後も続いた終生変わらぬ友情関係を結ぶ。(H&N p102)

この時期にすでにハイデガーは学生層に強いカリスマ的影響力もつ。

Ⅳ.フライブルク大学長としてのハイデガーとナチズムへの関与

1933年1月:ヒンデンブルク大統領の任命でヒトラーは首相へ

1933年4月21日ハイデッガーはフライブルク大学総長に選出された

1933年5月1日:ハイデガー、ナチ党に入党(1945年ナチ崩壊まで党費納入)

1933年5月27日:ハイデガー、フライブルク大学学長へ

ハイデッガー学長は大学の講義の開始と終了時にハイル・ヒトラーの敬礼を義務づけた

Ⅴ.ハイデッガーの学長就任演説「ドイツの大学の自己主張」

ナチ党内の文教政策巡る路線対立…一方はナチの政権掌握で、ナチ革命は終了、今後は社会における革命の強化、支配の基本構造の再編成を進めるべき(ローゼンベルク、E・クリークら主流派)。

他方はレーム率いる突撃隊路線で、政権掌握は革命の始まり、以後「永続革命」(運動がすべて)によってユダヤ主義、自由主義、国際主義によってゆがめられたドイツ社会を根本から改革することをめざす。過激な大学改革路線の主唱者がハイデガー。大学の自治を廃し、「ドイツ民族の運命」という超越論的原理によって大学の刷新をめざす。

ドイツ大学の本質とは学問によってドイツ民族の歴史的精神的負託へ至ろうとする意志である。本質とは「根源的なもの」をつかむことであり、「我々の精神的=歴史的現存在の始原の力に再び身を任せる」こと。ファリアスによれば、「ハイデガーは、ここで初めて生涯の最後に至るまで保持し続けた確信をはっきり表に出している。つまり西欧の人間の始原は、ギリシアからドイツへ広がっている、あの比類なき精神的な力の超越論的な座標系にあるとの確信である」(下線部―N,H&N , p134)

「後代のキリスト教的=神学的世界解釈も、近代になってからの数学的=技術的思考も、学問を時間的にも内容的にもその始原から離してしまっている・・・そして始原は今なお存続しているのである。それは…我々の背後にあるのではなく、我々の前に立っている。・・・始原の偉大さを取り戻せというこの彼方からの命令に従うことを我々が決断するときのみ、そのときのみ、学問は我々にとって現存在の最も内奥の必然性となる」(下線部―N,H&N , p135~136)

世界の運命を握るドイツ民族という終末論的幻想に駆り立て、始原とされる「血と大地の保持」、つまり国粋主義と社会ダーヴィ二ズム的淘汰の徹底をめざせと、ハイデガーは学生をアジるのである。

「精神はあくまで、存在の本質へ向かって根源を志向する知的決断なのである。そして民族の精神世界とは、文化の上部構造ではなく、もとより有用な知識や価値を蓄えておく兵器庫でもなく、民族の現存在をもっとも奥深いところで高揚させ、極度に震撼させる力、民族の大地と血に根差した諸力を最も深いところで保持する力なのである」(H&N , p136)

ハイデガーは以上を踏まえて、学生の行動義務として、労働奉仕、兵役、知的奉仕を挙げ、闘争こそあらゆる行動の原則と強調するが、これこそはまさにナチ突撃隊の思想なのである。ハイデガーの学長就任演説はナチズムの聖典、1943年だけで紙不足の中100万部出版される―ナチの思想家たることの証明。

Ⅵ.学長としてのハイデガー

1933年6月、ベルリン・オペラ広場などにて数万冊におよぶ有害図書の焚書行動を学生組織行う。

ドイツの国際連盟脱退をハイデガーは支持する演説を行なう。各種の集会や大会でヒトラーとナチ革命を賛美する学長訓戒を行なって学生を大いにアジる。11月に学生誌に寄稿した文章―「学説や<理念>が諸君の存在の規範であってはならない。総統自身が、総統のみが、今日のドイツ、そして未来のドイツの現実であり、その掟である・・・ハイル・ヒトラー 学長マルティーン・ハイデガー」(H&N p153)

ファリアスによれば、 「ハイデガーのナチズムへの関与を故意に過小評価し、ないしはそれに『形而上学的な』意味をこじつける試みはいずれも、ハイデガーがヒトラーに対する確信と評価を表明している文章を無視しているのが特徴である」(下線部―N)として、学長ハイデガーのナチ指導者としての「業績」を列挙している―全教官への血統調査とユダヤ人教官の休職処分、入学時の学生への血統申告の義務化、講義の始めと終わりに「ハイル・ヒトラー」という敬礼の義務付け、労働奉仕の義務化、ナチ親衛隊や突撃隊所属学生への授業料割引などの優遇措置等々。

ハイデガー:「我々ドイツの若者のための教育は、労働奉仕の道を進んでいく。かかる奉仕こそが、厳しさ、大地と道具への近さ、単純な肉体労働の、したがってまた本質的な集団労働の法則性と厳しさを根本的に体験させてくれるのである。・・・かかる奉仕こそ、日々の現存在が共同体キャンプのなかでピンと張りつめた労働に規制されていることを根本的に体験させてくれるのである」(H&N p157)まさしくヒトラー・ユーゲントの組織化思想そのものであるーN.

ファリアス―「本来的な」道具使用の可能性が、民族への奉仕の中で浮かび上がる。「共同存在」Mitseinとか「共同現存在」Mitdaseinといった抽象的カテゴリーは、・・・ひとつの共同体概念に質的に作り変えられている。共同行動の中での仲間意識と使命への義務への実感を可能にする。

総統が失業者に労働を与えてくれたことの意味―「国家の中で、国家のために、それゆえにまた民族全体のために、再び現存在※たりうるものにならなければなりません」(二重下線部―N H&N p161)――「現存在」Daseinという元々は人間存在と理解していい哲学的概念、しかしここではドイツ民族としてのあるべき姿、しかもユダヤ人はじめ「非アーリア系人種」を除外した国粋主義的な枠組みを意味しているーN.

※Daseinダ—ザインの訳=Daはドイツ語で「そこ」の意味、ハイデガーによれば、存在が開示される場としての、あるいは我々人間とは何かが開示される場としての意義をDaはもっているとする。現存在は、自分自身の存在を問題にしうるかぎりで人間存在を意味する。あまりに深遠な意味をもたせすぎではないか。ヘーゲル流に言えば、自己意識的存在というにすぎないーN

共同体的なナチの社会秩序の称揚―→国家と民族に対する知識と労働の奉仕は、肉体(労働者)と頭脳(労働者)との社会的差別なき統一をあらわすが、それは結局「労働国家」を体現する総統の意志への臣従によって果たされる。

ハイデガー:「すべての本質的で偉大な指導者は、実際には隠されている運命の力によって生きている。民族の精神的=政治的使命は、結局はこの運命なのである。こうした使命への自覚を呼び覚まし、それを民族の、そしてまたその構成員各自の心と意志に根付かせることこそ肝要である」(H&N p165)

ファリアスによれば、「1927年には、世界―内―存在、つまり現存在を問い質されるべきもの、つまり存在が現れうる地平と捉えていて、この地平が個人及び集団の本来性を包含していたのであるが、今、1933年には、この地平において問い質されるべきもの(存在)が・・・新しい地位と違った性質をえることになったのである・・・認識論的にではなく、存在論的に、つまり存在をあらしめている関連として理解されるこの地平は、今やドイツ民族と等置される」(H&N p167)

ハイデガー:「(我々は精神を)、理性による分析と解体の果てしない営みだと思って来た。精神とはいわゆる世界理性だと思って来た・・・」。精神世界をつくり上げる運動とは、「我々が我々の歴史的現存在の本来的始原を今再びあえて開始すること」。「歴史的始原への帰還の途上で・・・我々の歴史が目標」とするのは、ギリシア的意味での哲学PHILOSOPHIAであり・・・、我々が何ものであり、何ものになるのかを熟慮すること」(H&N p169)―→この点をミュンヘン大学哲学部は、「純粋な認識としての哲学は、無限の問いのアポリアとなってほとんど霧散している」と厳しい評価を下している。

1933年11月新チュウービンゲン日刊新聞:「彼(ハイデガー)ほど徹底的にかつ過激にナチズムに取り組み、ナチズムに肩入れしている大学教授はほとんどいない」(H&N p176)

ハイデガーの農本主義:「工業と商業は、その不健康な指導的立場から退いて、国民的な必需経済、調整経済という一般的な枠の中に組み入れられる」―-ファリアスによれば、ハイデガーは小さいころから馴染んできたイデオロギーに合致するものをナチ党に見出す。ところがナチ党は都市の覇権主義に権力移動したため、ハイデガーは、労働の中心は都市にあるのではなく、田舎にあると考え、国家機構の官僚化と制度化を志向する党中央に対し、故郷の持つ革命的意義を対置した(H&N p209)。

1934年4月23日 学長辞任

面白いのは、1932年5月付の文部省に宛てたフッサールのバウムガルテン鑑定書=強力な推薦書である。「四年間アメリカのマディソン大学で哲学の教授として優れた成果を上げている。・・・彼は才気溢れる独創性を持った若者である。・・・彼はマリアンネ・ウェーバーとM・ウェーバーの甥に当たり、学生のときにはM・ウェーバーの薫陶を受け、ウェーバーのところで学位を受けている。付け加えておくと、政治的には彼はウェーバー同様、左翼的傾向が強い。・・・」(下線部—N)ウェーバーが左翼と見えるフッサールの立ち位置が、いかに右寄りか分かるエピソードである。

哲学の超越論的な歴史認識=文明史観的なヨーロッパ現代批判――「このヨーロッパは・・・一方にロシア、他方にアメリカという大きな力で挟まれている。ロシアとアメリカは、形而上学的に見ると、平均的人間の放縦な技術と基盤を持たない組織の絶望的な狂乱であるという点で同じなのである。地球の両極が技術で征服され、経済的に搾取されうるものになってしまい、任意の場所での任意の出来事が任意の時に任意に早速にも手に入るようになると、フランスでの王の暗殺や東京での交響曲のコンサートも同時に<体験する>ことができ、時間が単に速さと瞬間と同時性にすぎなくなり、あらゆる民族のあらゆる現存在から歴史としてのこの時間が消え去ってします。こうしてボクサーが民族の偉大なる人物として尊重されることになり、大衆集会の何百万という群衆の数が勝利とされることになるときー―そのとき、まさにそのときにこそ、こうしたすべての妖怪を飛び越えて、なおも幽霊のように、問いが襲いかかってくる、何のために?―どこへ向かって?―そして何が?と」(H&N p254)

今日のグロバリゼーションの予言とも取れる内容である。世界同時化と平均化・均質化と大衆社会化・大衆民主主義化による人々の根無し草化、故郷喪失、社会としての方向性喪失という終末論的状況からヨーロッパを救済するのはその中心にある形而上学的民族としてのドイツ民族以外にはない。技術の遠心的惑星的広がりは、ドイツ民族に自己自身への求心的な動きを要求し、その動きの中心に「民族に自己自身の根拠を与える『存在への問い』が立っていた」―→しかし「存在への問い」とは何か、深遠ぶってはいるが玉ねぎの皮むきに似てどこまでいっても答えの実体にはたどり着かない。答えは問いかけのライン上にあるわけではなく、どこかで決断と飛躍によって暗黙の前提としてのDeutschland über alles(世界に冠たるドイツ)に行きつく。だからこそ、そういうドイツ民族にはあらゆる民族の運命についても決定を下す権能があるということになる。形而上学的な存在への問いと銘打つものの、現実的にはボリジェビズムやアメリカニズムに浸透されゆがめられた既成秩序の打破を意味する。ハイデガーの言うところ形而上学は、現実の政治過程のframe of reference(基準系)をなしており、両者には強い併行関係があることに目をつぶり、ナチスの罪からハイデガーを免責するのは大きな誤りである。ハイデガーは生涯ナチ運動の「内的真理と偉大さ」、ナチ政治の形而上学的な正しさについては、その信念は揺らぐことはなかった。30年代半ば以降、現実のナチズムから距離を置いたのは、それが現実のナチズムがナチズム自身の精神を忘却しているという理由からであった。だからこそハイデガーは回心を拒否したのであるーN.

○ハイデガーの妻E・ハイデガー・ペトゥリもナチ教育改革に指導的に関与し、ユダヤ人迫害行動を称揚しているが、夫ハイデガーも「形而上学入門」において、人種主義を精神化する必要があるとしたが(H&N p268)、ヒトラーの戦争遂行の大義はあくまで擁護した。

○1937年論文「話し合いへの道」―ハイデガーの形而上学的歴史観が如実に現れている。ドイツ人と違ってフランス人は自然について近代の知識、その利用とその支配は、とりわけ数学的思考法に基づいており、「原則的意味においての数学的な知の基礎づけと指示の決定的始まりは、フランスの思想家デカルトのおかげを蒙っている」(H&N p283)

○反ナチ抵抗運動であるショル兄妹「白バラ」とも関係したという虚言――ハイデガーは現代世界の俗物精神との闘いを強調するが、ミュンヘン大学の抵抗グループとの接触の嫌疑で秘密警察から内偵を受けたとありえないことを証言したが、これこそ最悪の俗物的精神ではないかーN。(H&N p319)

○比類なき言語としてのドイツ語という自惚れ――「存在と時間」の英訳を読むと、気の抜けたサイダーを飲むような印象。ドイツ語で記述すると、何となく深遠な洞察をしている気分にはなる。日常語に近い形でパラフレーズできれば、そんな程度のことを言っているにすぎないのかという気分になるだろう―N。

Ⅶ. 戦後のハイデガー

1946年実質的公職追放(無期限教職禁止令)、1949年解除、1951年復職

敗戦直後、フランスでの人気――サルトル、メルロー・ポンティら――に意を強くして、「フランス人は、私の哲学上の仕事がここ25年、フランスにおいて思想を、何よりも若者の精神的な事柄で態度を決定し、刺激していることを知っています」と言い、フランス人を故郷喪失の元凶だとみなした過去をあっさり取り消している。(H&N p323)

戦後ハイデガーはナチスの戦争犯罪や人道と平和に対する罪に対する自己批判を一貫して拒否する。

○ヤスパースの説得も奏功せずー「ハイデガーは自分の過ちの深部を覗き込むことができない。それゆえ真の変化に至ることはなく、ただ表面に映しだされている影ばかりと戯れ、証拠の隠滅に努めている」

○弟子たちの批判―マルクーゼやハーバマス(詳細は拙稿)

○1949年「ブレーメンでの講演」―ナチ丸出しの内容(詳細は拙稿)農業とガス室は同じもの

○1966年9/23にハイデガーは「Nur noch ein Gott kann uns retten」(神のみぞ我らを救い給ふ)と題した「シュピーゲル」誌とのインタビュー(没後発表)でナチス政権時の政治的関与を正当化しようとした。

シュピーゲル誌―「自己主張」ではヒトラー総統を称えているが。

ハイデガー―そういう時代の流れだった、今ならけして言わないだろう。

酷いオポチュニスト振りである。要職にある者としての自覚の欠如甚だしく、こういうひとを人は思想家だとしてはならないだろう。事実のねつ造、文書改竄、責任転嫁、けっして謝らない姿勢など、一市民として見ても誠実さを欠き、道徳的欠格者である。

ファリアリスーーハイデガーは1967年にもなおナチズムの「内的真理と偉大さ」を認めていた。ナチズムこそ近代の人間の主要な挑発に立ち向かう、短期間に終わりはしたが、それでも積極的な唯一の試みだったからという。(H&N p340)ハイデガーはデモクラシーは世界の技術化に対抗することができない政治体制だとする。

シュピーゲル誌との対話表題は、ハイデガーが世界救済を行なう神への期待を抱いてことを表している。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔study995:181020〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。