大坂なおみが、四大大会に次ぐ WTA1000(優勝者 1000 ポイント、準優勝者 650 ポイント)で惜しくも優勝を逃した。実に3年半前のマイアミオープン以来のファイナリストである。いったい何が良かったのか。この大会直前にコーチを変えたばかりである。コーチングが良かったのか、それとも大坂自身の変化が勝利をもたらしたのか。

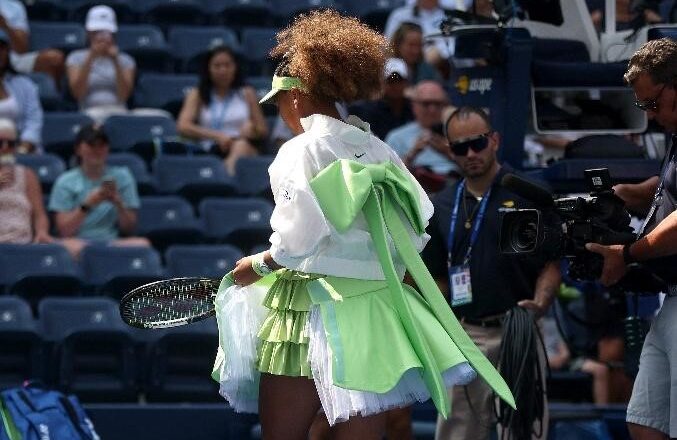

燃え尽き症候群からトーナメント出場を回避し、その後、出産を経てトーナメントに復帰した大坂は苦戦の連続だった。初戦を制しても、2回戦3回戦での敗退が続いた。大坂がトーナメントから遠ざかっている間に、多くの若手プレーヤーが誕生した。体格的にも大坂を上回り、パワーでも大坂に負けないプレーヤーが多く出現し、休養前のように簡単に勝てなくなった。しかも、大坂のプレースタイルは休養前とほとんど変わらず、練習や実戦の不足が明らかだった。しかし、それを克服することができないまま、早期敗退を繰り返してきた。他方で、コート上では派手なデザインの衣装や髪型に拘り、勝負への執着が薄れているように見えた。

転機となったサムソノヴァ戦

今大会の1回戦は世界ランク122位の選手が相手だった。勝つに勝ったが、今一つ迫力に欠ける戦いだった。2回戦は世界ランク16位のサムソノヴァである。大坂より大きく、パワーがある選手だ。サムソノヴァのプレーを初めて見たが、サーヴ力があり、ストロークのパワーに驚いた。サーヴィスエースをとり、高く返ってきたボールを叩きつけて打つパワーは大坂を劣勢に立たせた。ところが、大坂は相手の強打にひるむことなく、ボールに食らいつき、互角の戦いを見せたが、第1セットは4-6で失った(第1セットの総得点は 4ポイント差)。第2セットも大坂が先にブ レークされ、4-5 でサムソノヴァのサーヴィスゲーム(serving for the match)を迎えた。ここでも2ポイントを続けて落とし、絶体絶命の状況に追い込まれた。ここ最近の大坂の負けパターンを見た。万事休すである。

ところが、である。ここからゲームが反転した。大坂が食らいついて、このゲームを逆転してブレークバックし、このセットはタイブレークにもつれることになった。しかも、タイブレークでもサムソノヴァが先にブレークしたが、大坂が何とか追いついて5-5となり、そこから大坂がこのタイブレークを制した。この第2セットをものにしたことが、この大会での最大の転換点となった。2回戦敗退直前から試合を逆転したのである。第2セットを失ったサムソノヴァは気落ちしたのか、大坂は 第3セットを圧倒してこの試合を制した。

これまでの大会とは違い、大坂はコートを走り回り、とにかく返球に心掛けた。 簡単に相手にポイントを与えないという勝負強さが、この試合を制するカギになった。

ファッションの場から勝負の場へ

緒戦敗退が続いても、コート上のファッションに拘る大坂にはもはやテニスは勝負の場でなくなったという印象を受けた。気力に欠けるだけでなく、技術的に何の進歩も見られなかった。

しかし、この大会では派手なファッションを避け、簡素なウエアで登場した。そして、ウエアだけでなく、プレースタイルにも変化が見られた。

一つは、何時になく体が切れていたことだ。切れが良いとは、動きが俊敏で反応力が高い状態のことをいう。それは体を絞り、鍛錬した状態を表わす。諦めないでボールを追いかけて返球する。ドロップショットを取るために、ネットへダッシュできる。ここ数年見たことのない大坂の速い動きである。明らかにトレーニングを積んでいることが分かる動きだった。

二つは、体が絞られたことだ。小さくなったのではないかと思えるくらい、体が締まっている。同じような身長のある選手と比べても、大坂の体が締まっていることが分かる。3回戦で対戦したオスタペンコはパワーのある選手だが、如何せん、太りすぎで体の切れが悪い。腰の回転が悪く、それが不安定なサーヴとなって現れる。 年初のオスタペンコを見た時に、相撲取りになったかのような印象を与えた。ストレスで太ったのかもしれないが、もともと太りやすい体質である。トレーニングで体を絞らないと、今以上のランクアップは望めない。大坂とオスタペンコがコート上で見比べると、体の絞りの違いが一目瞭然である。大坂がオスタペンコに圧勝できた理由の一つである。

三つは、体の切れが良くなった分だけ、ストロークの安定性が増したことだ。そのことは、ストロークプレーヤーである4回戦のセヴァストヴォ戦、5回戦のスヴィトリーナ戦で証明された。接戦になるかと思われたこの2戦とも、大坂がほぼ1時間で圧勝した。セヴァストヴォは病み上がりなのでそれほど参考にならないが、この大会のスヴィトリーナは大坂と同じように体が絞られていて動きが良かった。4回戦では再起してきたアニスィモヴァを寄せ付けなかった。アニスィモヴァはスヴィトリーナより体が一回り大きい。しかし、オスタペンコと同様に太りやすい体質で体が絞り切れておらず、体の切れが悪くてスヴィトリーナに完敗した。

ともにパワープレーヤーを退けた大坂とスヴィトリーナの戦いはもつれた試合になるかと思われたが、大坂の動きがスヴィトリーナを上回った。動きの良いストロークプレーヤーに完勝した大坂の調子はグランドスラムを制した時の状態に近かった。

四つは、サーヴの変化である。かなり前からファーストサーヴは力を抑え、コントロールを重視する戦法に変えている。プレイスメメントの精度が高まっている。 また、これまで弱点だったセカンドサーヴも、叩かれないように変化を付けている。今大会でもセカンドサーヴは相手から狙われたが、それに反応できるリターン力が 付いていて、簡単にポイントを失わなくなった。これもトレーニングの成果だろう。

パワーからコントロールという点では、今大会の第1シードの天才少女ガウフも同じ方向を歩んでいるが、肝心なところでダブルフォールトを重ねる弱さが出る。4回戦の世界ランク85位のエムボコ戦で、最後のサーヴィスゲームで二つのダブルフォールトを犯し自滅した。サーヴのイプスが出始めると、これを修正するのは非常に難しい。コーチ陣が頭を痛める問題である。

新星エムボコとの決勝戦

それにしても、18歳のエムボコには驚いた。このトーナメントが始まるほんの少し前まで、ランキング200位前後にいた選手である。それがあれよあれよという間に、TA1000 トーナメントの決勝戦まで辿り着いた。この勢いは大坂やガウフが世界の舞台に躍り出たときに似ている。どの分野でも突然に天才的な選手が現れることは稀ではない。

エムボコの武器はアクロバティックなまでのボールへの執着である。ふつうには 返球できそうもないボールに追いついてリターンする。ストロークが長くなり、相手が忍耐を失ってエムボコがポイントを得る。準決勝の対リュバキナ戦がまさにこれだった。エムボコは女子のアルカラスともいえる。ともに驚異的なボールへの執着を身上とする。アラカラスと同様に、怪我だけが懸念材料である。

大坂は第1セットを奪って、やや緊張感が解けた。それが長いストローク戦でポ イントを取れない原因になった。以前の大坂は190km/h 前後の強烈なサーヴを武器に相手を圧倒してきた。しかし、以前のようなサーヴで相手を押していくプレースタイルをとっていない。他方、サーヴの威力が落ちた分は、ストローク力で補う必要がある。多くの選手にとって、サーヴで圧倒されない大坂は脅威でなくなった。トーナメント復帰後、大坂が苦戦してきた基本的な原因はここにある。クレーやグラスコートが苦手なのは、これらのサーフェイスではサーヴ力よりストローク力が必要で、パワーストロークを展開できないからである。

エムボコ戦の敗退から大坂は何を学ぶべきか。大坂のサーヴィスゲームを見ると、第1セットはブレークされずに完勝したが、第2セット、第3セットともに4つのサーヴィスゲームを失っている。8ゲームもブレークされるのは大坂のゲームとしては珍しい。もっとも、どのゲームも簡単にブレークされたわけではなく、第2セット はブレーク合戦になったのだが、多くの場合、大坂がポイントで優位な状況からゲームを逆転されている。相手のリターン力とボールへの執着心が、勝負を分けた。

明らかに大坂はエムボコに「負けるはずがない」と高をくくっていた節がある。 第1セットはまさにその通りになって。しかし、相手がギアアップして接戦になり、大坂は慌てた。表彰式で涙を流し、相手を褒めたたえることなく、コートを去った。2018年、大坂がセリーナ・ウィリアムズを倒して、初めてグランドスラム大会を制した全米オープンで、セリーナが落胆した状況と似通っている。「負けるはずがない」と思い込んだ驕りが、プレーに隙を生んだ。ここから学ぶべきことは多い。

安定したストロークを展開するためには左右前後の動きを速くする必要がある。 これは日ごろの基礎トレーニングで基礎を作る以外に方法がない。しかし、ファッション重視の大坂は厳しい基礎トレーニングを積み重ねるという努力を怠った。練習不足と実践不足が復帰後の長期低迷の原因である。

今大会の大坂は紺一色の地味なウエアで、以前のような凝りに凝ったヘアスタイルではなく、頭の後ろに束ねただけのスタイルで登場した。これまでのファッション重視を改めるという心境の変化があったのかどうか。少なくとも、体はかなり絞られている。それが機敏な動きにつながっている。ボールへの執着を失わないスタイルをどこまで続けられるのか、今後の大坂の戦績が決まるだろう。コーチが変わって、基礎トレーニングを重視したコーチングになるのかどうか。

伊藤あおい選手のこと

今大会で特筆すべきは、伊藤あおいの活躍である。

日本の女子選手2番手で、マドリードオープンでベスト8まで勝ち進んだ内島萌夏がさらにランキングを上げるかと思っていたが、その後のトーナメントで初戦敗退が続き、8月初旬のランキングは73位にまで後退した。体の強さや大きさがあるので、世界で戦える素材の選手だが、怪我でもしているのだろうか。

内島選手に代わって、伊藤あおい選手が頑張っている。世界ランク100位前後だが、モントリオール(WTA1000)大会2回戦で、イタリアのパオリーニ(世界ランク9位)を破る快挙を成し遂げた。伊藤選手は非力でサーヴもストロークも速くないが、ボールを返球する技術に優れている。フォアハンドはスライス中心だが、ドライヴを打つこともできるユニークなタイプである。バックハンドの方がボールの勢いもあり、攻めることができるが、フォアハンドは球を返すだけの打法である。 ボールが緩いから相手は脅威を感じることなく、簡単に勝てると思うのだが、打っても打ってもボールが戻ってくるので、苛ついてしまう。こうなると、伊藤選手の思う壺である。

この伊藤選手のプレースタイルは、台湾の謝淑薇(Su-Wei Hsieh)と良く似ている。 伊藤選手も謝選手もフォアハンドを打つときは、ほぼ突っ立ったままである。謝選手も打法は腕だけでボールを処理する小手先テニスである。素人のテニスでよく見かけるスタイルだが、ボールのプレースメントが良く、相手が簡単に強打できないところへボールを運ぶ。これが謝選手の強みであり、伊藤選手にも当てはまる。

他方、このスタイルで現在のパワーテニス時代を戦うのはかなり厳しい。世界ランク50位前後の選手とは互角に戦えるだろうが、サーヴ力があり、ストロークにパワーがあるランキング30位以内の選手に勝つのは難しいだろう。パオリーニ選手の場合は体が小さく、パワーでなく、ストロークで勝負するプレーヤーだったので、 伊藤選手も互角に戦えたが。

謝選手はシングルスプレーヤーからダブルスプレーヤーに転向して成功を収めている。伊藤選手もダブルスに転向する道はある。シングルスで戦う場合にはサーヴやストロークにパワーを付ける練習をしないと、今以上の活躍は難しい。フォアハンドのスライスを突っ立ったまま小手先で打つのではなく、腰を入れてボールに力を付けることができれば、もっと脅威になるはずだ。サーヴのプレースメントが良いので、もう少し強いサーヴを打てることができれば大きな武器になる。

パワーを付けたり、フォームを変えたりするのは本人の意思がなければできない。 伊藤選手自身、パワーを付けるウエィトトレーニングはやりたくないと言っているようだ。しかし、ボールに力がなければ、ランキング上位への進出は難しい。ここでも選手の強い意志と、コーチの的確なアドヴァイスが必要だ。(2025 年 8 月 9 日)

初出:「リベラル21」2025.08.19より許可を得て転載

http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6840.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net

〔opinion14382:250819〕