核実験再開のトランプに追従して、円安・物価高はおさまるのか?

![]() トランプに揺さぶられる世界が続きます。10月末の米中首脳会談は、レアアースを人質にとられたトランプの妥協で、100%関税の無理が利かないことがわかりました。台湾問題は議題になりませんでしたが、ロシアのプーチンとのディール(取引)がうまくいかず、核実験再開を指示。「戦争省」と改称して初めてです。第二次世界大戦後の「平和」を経済的に支えた自由貿易主義の旗手は、いまやアメリカから中国へと移行したかに見えます。実態としては、パクス・ブリタニカ、パクス・アメリカーナの時代から遠心力が働いた、多極化の新時代です。20世紀に作られた各国の国家戦略・世界戦略、各政党・社会組織の世界観・国家観は、総じて再編を迫られています。

トランプに揺さぶられる世界が続きます。10月末の米中首脳会談は、レアアースを人質にとられたトランプの妥協で、100%関税の無理が利かないことがわかりました。台湾問題は議題になりませんでしたが、ロシアのプーチンとのディール(取引)がうまくいかず、核実験再開を指示。「戦争省」と改称して初めてです。第二次世界大戦後の「平和」を経済的に支えた自由貿易主義の旗手は、いまやアメリカから中国へと移行したかに見えます。実態としては、パクス・ブリタニカ、パクス・アメリカーナの時代から遠心力が働いた、多極化の新時代です。20世紀に作られた各国の国家戦略・世界戦略、各政党・社会組織の世界観・国家観は、総じて再編を迫られています。

![]() その中で、円安・物価高の日本は、特異な位置を占めます。初めての女性首相、高市内閣の誕生で湧き上がっています。世界的には20世紀からの趨勢で、女性のトップ自体はいいことでしょう。私が相対的に長く海外で生活したインドでもメキシコでも、当たり前でした。しかし、その女性総理が、国会では少数与党の脆弱な基盤で、選択的夫婦別姓に反対し、男系男子の天皇制維持で、靖国神社参拝の意欲は隠しません。日本国憲法の改正、スパイ防止法制定を掲げ、安倍晋三の国家観を引き継ぐといいます。幼少期は教育勅語で育ったと言いますから、20世紀への逆戻りです。

その中で、円安・物価高の日本は、特異な位置を占めます。初めての女性首相、高市内閣の誕生で湧き上がっています。世界的には20世紀からの趨勢で、女性のトップ自体はいいことでしょう。私が相対的に長く海外で生活したインドでもメキシコでも、当たり前でした。しかし、その女性総理が、国会では少数与党の脆弱な基盤で、選択的夫婦別姓に反対し、男系男子の天皇制維持で、靖国神社参拝の意欲は隠しません。日本国憲法の改正、スパイ防止法制定を掲げ、安倍晋三の国家観を引き継ぐといいます。幼少期は教育勅語で育ったと言いますから、20世紀への逆戻りです。

![]() 公明党が連立離脱して、必死になってまとめた高市首相の維新の会との合意文書には、「防衛生産・技術基盤を強化」や「インテリジェンス対策」も入っています。パレスチナやウクライナで「平和」を経済の論理でもてあそぶ気まぐれトランプとは、いいコンビになりそうです。イスラエルによるガザの爆撃再開と同時に、トランプにノーベル平和賞をと首脳会談で述べる始末。横須賀の米国原潜に大統領専用ヘリで乗り付け、トランプ・ファンクラブの代表よろしく飛び跳ね大はしゃぎ。それが世界に配信されて、日本の女性週刊誌も恥ずかしげ。

公明党が連立離脱して、必死になってまとめた高市首相の維新の会との合意文書には、「防衛生産・技術基盤を強化」や「インテリジェンス対策」も入っています。パレスチナやウクライナで「平和」を経済の論理でもてあそぶ気まぐれトランプとは、いいコンビになりそうです。イスラエルによるガザの爆撃再開と同時に、トランプにノーベル平和賞をと首脳会談で述べる始末。横須賀の米国原潜に大統領専用ヘリで乗り付け、トランプ・ファンクラブの代表よろしく飛び跳ね大はしゃぎ。それが世界に配信されて、日本の女性週刊誌も恥ずかしげ。

![]() 「権威主義的ポピュリズム」という、政治学のことばを想い出しました。1980年代、「鉄の女」マーガレット・サッチャー首相が新自由主義をかかげて大衆的支持を背景に登場した事態を、カルチュラル・スタディーズの社会学者スチュアート・ホールらが評したものでした。当時は「民主主義」全盛期で、東西対立のソ連・東欧は「全体主義」ないし「一党独裁」でしたから、複数政党による自由選挙で独裁的指導者が選ばれる「権威主義」は、まだポピュラーではありませんでした。「ポピュリズム」も、中南米の政治では使われていましたが、イギリスの様な先進国、とりわけ労働党が強い階級社会にあらわれたことで、新鮮でした。

「権威主義的ポピュリズム」という、政治学のことばを想い出しました。1980年代、「鉄の女」マーガレット・サッチャー首相が新自由主義をかかげて大衆的支持を背景に登場した事態を、カルチュラル・スタディーズの社会学者スチュアート・ホールらが評したものでした。当時は「民主主義」全盛期で、東西対立のソ連・東欧は「全体主義」ないし「一党独裁」でしたから、複数政党による自由選挙で独裁的指導者が選ばれる「権威主義」は、まだポピュラーではありませんでした。「ポピュリズム」も、中南米の政治では使われていましたが、イギリスの様な先進国、とりわけ労働党が強い階級社会にあらわれたことで、新鮮でした。

![]() ただしサッチャリズムは、アメリカのレーガン大統領、日本の中曽根内閣にも採用される「新自由主義」の先駆でした。戦後英国で長く採られていた「ケインズ主義的福祉国家」により、慢性的に財政危機に陥り「イギリス病」と呼ばれた状態から、規制緩和や民営化による「選択と競争」「小さな政府」への脱却がはかられました。高市内閣の言う「積極財政」とはある意味では真逆で、「危機管理投資」のリスクは、政府ではなく企業の責任でした。「アベノミクス」のブレーンだったイエール大浜田宏一教授さえも、「サナエノミクス」に疑義を呈し、利上げ・金融引締めを唱えています。

ただしサッチャリズムは、アメリカのレーガン大統領、日本の中曽根内閣にも採用される「新自由主義」の先駆でした。戦後英国で長く採られていた「ケインズ主義的福祉国家」により、慢性的に財政危機に陥り「イギリス病」と呼ばれた状態から、規制緩和や民営化による「選択と競争」「小さな政府」への脱却がはかられました。高市内閣の言う「積極財政」とはある意味では真逆で、「危機管理投資」のリスクは、政府ではなく企業の責任でした。「アベノミクス」のブレーンだったイエール大浜田宏一教授さえも、「サナエノミクス」に疑義を呈し、利上げ・金融引締めを唱えています。

![]() 日本のGDPは、いまや米国・中国・ドイツに次いで世界4位、来たる2026年にはインドに抜かれて5位になるはずです。一人あたりGDPでは、なんと40位です。「失われた30年」で落日の経済は、かつてのイギリスの道です。「アベノミクス」がもたらしたのは、「日本病」です。議院内閣制のイギリスの女性首相なら、1979年5月から1990年11月まで11年半も続いたサッチャー内閣よりも、2022年にわずか45日で退陣に追い込まれた、史上最短リズ・トラス内閣を想起すべきでしょう。

日本のGDPは、いまや米国・中国・ドイツに次いで世界4位、来たる2026年にはインドに抜かれて5位になるはずです。一人あたりGDPでは、なんと40位です。「失われた30年」で落日の経済は、かつてのイギリスの道です。「アベノミクス」がもたらしたのは、「日本病」です。議院内閣制のイギリスの女性首相なら、1979年5月から1990年11月まで11年半も続いたサッチャー内閣よりも、2022年にわずか45日で退陣に追い込まれた、史上最短リズ・トラス内閣を想起すべきでしょう。

![]() 保守党分裂・造反の中で党首選に勝利した、大幅減税・成長主義者のトラスは、財源を示さず「ミニ・バジェット」(小さな予算)を発表して金融市場に「トラス・ショック」を導きポンドが急落、党内求心力を失って、短命に終わりました。高市内閣も、「サッチャーをめざしてトラスになる」可能性が、ないわけではありません。発足直後のご祝儀支持率や株価5万円越えよりも、与党内融和、閣僚スキャンダル、物価対策・経済政策での国会での野党攻勢と答弁がポイントです。さしあたり、為替と兜町の動きを、冷静に見守りましょう。

保守党分裂・造反の中で党首選に勝利した、大幅減税・成長主義者のトラスは、財源を示さず「ミニ・バジェット」(小さな予算)を発表して金融市場に「トラス・ショック」を導きポンドが急落、党内求心力を失って、短命に終わりました。高市内閣も、「サッチャーをめざしてトラスになる」可能性が、ないわけではありません。発足直後のご祝儀支持率や株価5万円越えよりも、与党内融和、閣僚スキャンダル、物価対策・経済政策での国会での野党攻勢と答弁がポイントです。さしあたり、為替と兜町の動きを、冷静に見守りましょう。

![]() 今月の三冊は、まず、こうしたトランプ資本主義下の「サナエノミクス=ニューアベノミクス」に警鐘をならす金子勝『フェイクファシズムーー飲み込まれていく日本』(講談社)。コンドラチェフの50年循環の新時代へ向かう創造的破壊のなかで「行き詰まったアメリカ資本主義の変革者幻想」の担い手がトランプで、米中関税戦争の狭間での日本は、IT/生成AIを駆使したデジタル・トランスフォーメーション(DX)のなかで生き残りを迫られています。日本版MMT理論(現代貨幣理論)の誤りも、丁寧に述べています。

今月の三冊は、まず、こうしたトランプ資本主義下の「サナエノミクス=ニューアベノミクス」に警鐘をならす金子勝『フェイクファシズムーー飲み込まれていく日本』(講談社)。コンドラチェフの50年循環の新時代へ向かう創造的破壊のなかで「行き詰まったアメリカ資本主義の変革者幻想」の担い手がトランプで、米中関税戦争の狭間での日本は、IT/生成AIを駆使したデジタル・トランスフォーメーション(DX)のなかで生き残りを迫られています。日本版MMT理論(現代貨幣理論)の誤りも、丁寧に述べています。

![]() 中生勝美・飯田卓編『ファシズム期の人類学』(風響社)は、フェイクでなくホンモノのファシズムが跋扈した第二次世界大戦期の、権力と結びついて発展した学問と学者たち、日本では民俗学や民族学として植民地支配を助け、英米では文化人類学として敵国「国民性」調査に使われた、人類学の光と陰の共同研究です。ウクライナやパレスチナで戦争が続き、日本でも「新たなる戦前」が実感されるもとでの、貴重な実証研究。折から日本学術会議法人化の真っ最中、岡正雄やグレゴリー・ベイトソンの教訓は、それぞれに学ぶべしです。

中生勝美・飯田卓編『ファシズム期の人類学』(風響社)は、フェイクでなくホンモノのファシズムが跋扈した第二次世界大戦期の、権力と結びついて発展した学問と学者たち、日本では民俗学や民族学として植民地支配を助け、英米では文化人類学として敵国「国民性」調査に使われた、人類学の光と陰の共同研究です。ウクライナやパレスチナで戦争が続き、日本でも「新たなる戦前」が実感されるもとでの、貴重な実証研究。折から日本学術会議法人化の真っ最中、岡正雄やグレゴリー・ベイトソンの教訓は、それぞれに学ぶべしです。

![]() 鵜飼健史『民主主義の死角』(朝日新聞出版)は、「つくられた高齢者と若者の分断と対立」と副題にあるように、「民主主義と年齢」という視角=死角から、古今東西の選挙権・被選挙権の歴史や「高齢者支配」の意味、「子どもの政治の可能性」を読み解きます。かつてアリエス『子どもの誕生』(1960年)の流れでマーチンホイルズ『子どもをめぐる政治学』(1990年)を読んだ際の発見、当時は老人の要求が政治に反映されていないと述べていて、自分も老境に入って分かってきた、なだいなだ「老人党宣言」(2003)が想い出されました。

鵜飼健史『民主主義の死角』(朝日新聞出版)は、「つくられた高齢者と若者の分断と対立」と副題にあるように、「民主主義と年齢」という視角=死角から、古今東西の選挙権・被選挙権の歴史や「高齢者支配」の意味、「子どもの政治の可能性」を読み解きます。かつてアリエス『子どもの誕生』(1960年)の流れでマーチンホイルズ『子どもをめぐる政治学』(1990年)を読んだ際の発見、当時は老人の要求が政治に反映されていないと述べていて、自分も老境に入って分かってきた、なだいなだ「老人党宣言」(2003)が想い出されました。

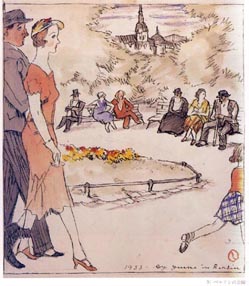

![]() 9月開校にあたって、大学院用カリキュラムに「文化学研究科」を新設しました。その具体化として、「国際歴史探偵の書斎から」という歴史謎解き連載コーナーを新設しました。その第一回は「竹久夢二の二枚の『ベルリンの公園』」と題して、東京神田・御茶の水・神保町の古書店・喫茶店などにおいてある歴史あるタウン誌『新・本の街』11月号に掲載されました。本サイト「国際歴史探偵の書斎から」には、その補足や訂正を含む決定版を収録しましした。12月号には、「松本清張『球形の荒野』のモデルは崎村茂樹か」が掲載されます。ご期待下さい。

9月開校にあたって、大学院用カリキュラムに「文化学研究科」を新設しました。その具体化として、「国際歴史探偵の書斎から」という歴史謎解き連載コーナーを新設しました。その第一回は「竹久夢二の二枚の『ベルリンの公園』」と題して、東京神田・御茶の水・神保町の古書店・喫茶店などにおいてある歴史あるタウン誌『新・本の街』11月号に掲載されました。本サイト「国際歴史探偵の書斎から」には、その補足や訂正を含む決定版を収録しましした。12月号には、「松本清張『球形の荒野』のモデルは崎村茂樹か」が掲載されます。ご期待下さい。

初出:加藤哲郎の「ネチズン・カレッジ』より許可を得て転載 https://netizen.jp/

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔eye6047 : 251102〕