移転・開校の辞:世界史の大変動のもとで、トランプ2.0風君主制に靡くことなく、非効率であっても民主主義を!

本「ネチズンカレッジ」は、1997年8月15日の開学以来、幾度か寄宿先サーバーの閉鎖・移転を繰り返してきましたが、2025年7月末の強制移転は、いままでにない厳しいものとなりました。

![]() まずはカレッジ用に確保していたノートパソコンのSSDが壊れて、MACOSの更新をわざと遅らせてだましだまし使ってきたソフトもろとも、使用不能になりました。移転先サーバーとドメインは確保していたのですが、データの移行・再編前にハードの不調が始まり、ようやくデータをバックアックして移転先に移した時には、旧サイトでの移転先予告ができなくなって、ブックマークしてくれた多くの固定読者の皆さんに、たいへんご迷惑をおかけしました。とりあえず、発信用には滅多に使わないファイスブック(FB)の個人サイトで、新しいドメインのネチズンカレッジ、

まずはカレッジ用に確保していたノートパソコンのSSDが壊れて、MACOSの更新をわざと遅らせてだましだまし使ってきたソフトもろとも、使用不能になりました。移転先サーバーとドメインは確保していたのですが、データの移行・再編前にハードの不調が始まり、ようやくデータをバックアックして移転先に移した時には、旧サイトでの移転先予告ができなくなって、ブックマークしてくれた多くの固定読者の皆さんに、たいへんご迷惑をおかけしました。とりあえず、発信用には滅多に使わないファイスブック(FB)の個人サイトで、新しいドメインのネチズンカレッジ、

<https://netizen.jp/>

をお知らせしましたが、最近のSNSでは、X(旧ツイート)やInstaglam, you tube等の匿名サイトに比べて、原則本名のFBも時代遅れになりつつあり、そこでさらに原始的なホームページ新設を伝えるという、一時代遅れのサーバー移転となりました。何人ものみなさんからメールでも問合せをうけましたが、この場を借りて、お詫び申し上げます。

![]() その移転・開講日を、当初は8月15日の「戦後80年」に合わせるつもりでしたが、8月15日「終戦記念日」は日本と韓国の「光復節」ぐらいで、第二次世界大戦終結記念日は9月の方が多く、「カレッジ」を名乗る以上、欧米の大学など高等教育機関の9月新年度に合わせるべきとも考えて、9月1日を移転完了・開講日と設定しました。というより実は、本年はじめから繰り返してきた「アメリカのトランプ2.0」の問題性が、世界各国への保護主義的高関税と、ウクライナ・パレスチナ戦争での露骨な侵略者加担ディールで「MAGA」の矛盾が顕わになり、とりわけアメリカの大学での外国人研究者や留学生の地位が不安定になったもとで、そちらにこそ、ネチズンカレッジは注目すべきではないかと考えました。日本の参院選後の政局も、自民党・公明党の与党ばかりでなく、立憲民主党・共産党など既成政党が軒並み敗退する大きな変化ですが、参政党・国民民主党など右派ポピュリズム政党の台頭を見ると、ヨーロッパ諸国でもみられる政党政治そのものの再編成であり、マクロには、トランプ共和党を含む大変動の従属変数です。

その移転・開講日を、当初は8月15日の「戦後80年」に合わせるつもりでしたが、8月15日「終戦記念日」は日本と韓国の「光復節」ぐらいで、第二次世界大戦終結記念日は9月の方が多く、「カレッジ」を名乗る以上、欧米の大学など高等教育機関の9月新年度に合わせるべきとも考えて、9月1日を移転完了・開講日と設定しました。というより実は、本年はじめから繰り返してきた「アメリカのトランプ2.0」の問題性が、世界各国への保護主義的高関税と、ウクライナ・パレスチナ戦争での露骨な侵略者加担ディールで「MAGA」の矛盾が顕わになり、とりわけアメリカの大学での外国人研究者や留学生の地位が不安定になったもとで、そちらにこそ、ネチズンカレッジは注目すべきではないかと考えました。日本の参院選後の政局も、自民党・公明党の与党ばかりでなく、立憲民主党・共産党など既成政党が軒並み敗退する大きな変化ですが、参政党・国民民主党など右派ポピュリズム政党の台頭を見ると、ヨーロッパ諸国でもみられる政党政治そのものの再編成であり、マクロには、トランプ共和党を含む大変動の従属変数です。

![]() 私が初めてアメリカを論じたのは、1986ー88年のアメリカ留学から帰国後の、1988年『ジャパメリカの時代にーー現代日本の社会と国家』(花伝社)でした。学問的デビュー作『国家論のルネサンス』(青木書店、1986年)など、どちらかと言えば理論志向であった私も、その頃イギリスのエセックス大学、アメリカのスタンフォード大学・ハーバード大学に滞在し学ぶ機会があり、世界史の転換を実感し、現実世界への発言を始めました。

私が初めてアメリカを論じたのは、1986ー88年のアメリカ留学から帰国後の、1988年『ジャパメリカの時代にーー現代日本の社会と国家』(花伝社)でした。学問的デビュー作『国家論のルネサンス』(青木書店、1986年)など、どちらかと言えば理論志向であった私も、その頃イギリスのエセックス大学、アメリカのスタンフォード大学・ハーバード大学に滞在し学ぶ機会があり、世界史の転換を実感し、現実世界への発言を始めました。

![]() 一つは、ベトナム戦争後のアメリカです。1970年代に旧東独滞在体験をもつネオ・マルクス主義政治学者として、緊張して入国した「反共国家」アメリカは、世界中からさまざまな出自と経験をもつ人々が、個性を保持して集まる「サラダボール」の国でした。かつての「反共」「アメリカ帝国主義」一色に人々をすりつぶし染め上げる「人種のるつぼ」のイメージは、(ベトナム)戦後のアメリカの研究者たちの中では、否定されていました。同じ頃に日本共産党の『赤旗』初代特派員であった堀江則雄さんは、『もう一つのワシントン報道』(未來社、1985年)に、「私は、特派員電のなかで、私たちの常套語である『アメリカ帝国主義』という言葉を一度も使ったことはなかった」と、アメリカ民衆の多様性を述べて「アメリカ知らずのアメリカ帝国主義批判」をいましめていましたが、西部カルフォルニアと東部マサチューセッツの双方で生活した私の実感も、同じでした。今日風にいえばDEI(多様性・公正性・包括性)の国で、だからこそ世界から多様な人々を引きつけていました。トランプが壊そうとしているのは、このDEIのアメリカです。

一つは、ベトナム戦争後のアメリカです。1970年代に旧東独滞在体験をもつネオ・マルクス主義政治学者として、緊張して入国した「反共国家」アメリカは、世界中からさまざまな出自と経験をもつ人々が、個性を保持して集まる「サラダボール」の国でした。かつての「反共」「アメリカ帝国主義」一色に人々をすりつぶし染め上げる「人種のるつぼ」のイメージは、(ベトナム)戦後のアメリカの研究者たちの中では、否定されていました。同じ頃に日本共産党の『赤旗』初代特派員であった堀江則雄さんは、『もう一つのワシントン報道』(未來社、1985年)に、「私は、特派員電のなかで、私たちの常套語である『アメリカ帝国主義』という言葉を一度も使ったことはなかった」と、アメリカ民衆の多様性を述べて「アメリカ知らずのアメリカ帝国主義批判」をいましめていましたが、西部カルフォルニアと東部マサチューセッツの双方で生活した私の実感も、同じでした。今日風にいえばDEI(多様性・公正性・包括性)の国で、だからこそ世界から多様な人々を引きつけていました。トランプが壊そうとしているのは、このDEIのアメリカです。

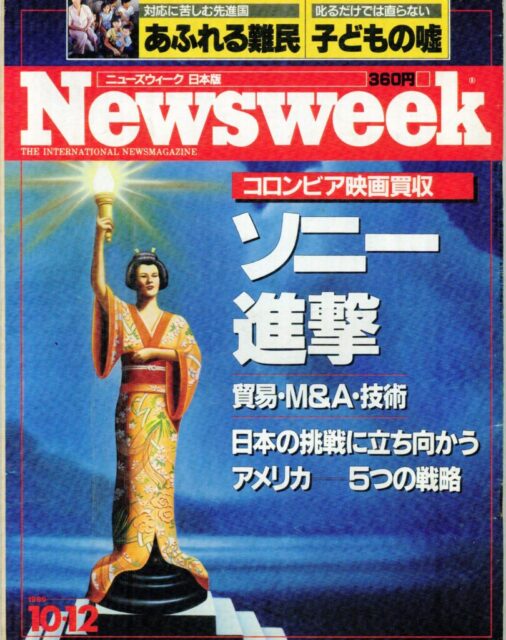

![]() 当時のニューズウェーク原物が出てきました。ソニーのアメリカ制覇です。日本の自動車がアメリカ市場を席巻し、日本資本がマンハッタンの高層ビルを買い占め、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われ、円高で暮らしやすい時期でした。その学術論文では書けない見聞と印象を、日本とアメリカの政治経済が一体化する「ジャパメリカの時代」と書いたら、日経新聞でしたか経済コラムに佐藤誠三郎氏の「アメリッポン」と共に紹介されて、話題になりました。この頃同じ花鈿社の書物で、荒このみ『女のアメリカ』(1987年)や宮城正枝『出会いのアメリカ』(1989年)も好評だったといいますから、それは、左翼出版社にありがちな「アメリカ知らずのアメリカ帝国主義」批判からはみ出す、アメリカのDEI(多様性・公平性・包括性)の実像を伝えた事になるでしょう。レイシズム批判もフェミニズム運動も盛んでした。

当時のニューズウェーク原物が出てきました。ソニーのアメリカ制覇です。日本の自動車がアメリカ市場を席巻し、日本資本がマンハッタンの高層ビルを買い占め、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われ、円高で暮らしやすい時期でした。その学術論文では書けない見聞と印象を、日本とアメリカの政治経済が一体化する「ジャパメリカの時代」と書いたら、日経新聞でしたか経済コラムに佐藤誠三郎氏の「アメリッポン」と共に紹介されて、話題になりました。この頃同じ花鈿社の書物で、荒このみ『女のアメリカ』(1987年)や宮城正枝『出会いのアメリカ』(1989年)も好評だったといいますから、それは、左翼出版社にありがちな「アメリカ知らずのアメリカ帝国主義」批判からはみ出す、アメリカのDEI(多様性・公平性・包括性)の実像を伝えた事になるでしょう。レイシズム批判もフェミニズム運動も盛んでした。

![]() もう一つ、私は『東欧革命と社会主義』も書きました。こちらは、東西冷戦の東側、かつて日本の革新運動で「平和勢力」とアプリオリに前提されていたソ連・東欧「現存社会主義」の崩壊を、「テレビ時代の連鎖的民主主義革命」として歓迎し、論じたものでした。レーニン=コミンテルン起源の世界の共産主義政党の「民主集中制」放棄、「指導者独裁」に抗しての「党員主権」の実践を正面から論じたもので、当時の日本共産党指導部からは、露骨な名指しの批判を受け、論争となりました。私はそこから共産党系の言論舞台からは訣別し、ようやく公開された旧ソ連秘密文書を使って、アジアを含む「現存社会主義」批判を進め、スターリン粛清の日本人犠牲者の発掘に向かいました。

もう一つ、私は『東欧革命と社会主義』も書きました。こちらは、東西冷戦の東側、かつて日本の革新運動で「平和勢力」とアプリオリに前提されていたソ連・東欧「現存社会主義」の崩壊を、「テレビ時代の連鎖的民主主義革命」として歓迎し、論じたものでした。レーニン=コミンテルン起源の世界の共産主義政党の「民主集中制」放棄、「指導者独裁」に抗しての「党員主権」の実践を正面から論じたもので、当時の日本共産党指導部からは、露骨な名指しの批判を受け、論争となりました。私はそこから共産党系の言論舞台からは訣別し、ようやく公開された旧ソ連秘密文書を使って、アジアを含む「現存社会主義」批判を進め、スターリン粛清の日本人犠牲者の発掘に向かいました。

![]() ただし、1990年代は日本資本主義の奢りの頂点で、バブル経済崩壊の時代でした。やがて1995年の日経連「新時代の日本的経営」あたりから非正規労働者が増え、国際競争力も弱くなり、「失われた30年」に入りました。鄧小平後の中国経済が台頭し、「ジャパメリカ」「アメリッポン」は消えて、リーマンショック後は矢吹晋さんのいう『チャイメリカ』の時代になりました(花伝社、2012年)。その頃から私は、3.11を踏まえた原発研究や、ゾルゲ事件、関東軍731部隊・100部隊の実証的研究に入り、『原子力と冷戦』(井川充雄と共編、花伝社、2013年)、『日本の社会主義ーー原爆反対・原発推進の論理』(岩波書店、2014年)、『ゾルゲ事件』(平凡社新書、2014年)、『「飽食した悪魔」の戦後』(2017年)から最近の『検証・100部隊』(小河孝・松野誠也と共著)にいたる一連の戦時日本の細菌戦・人体実験告発の書物を公刊してきました。

ただし、1990年代は日本資本主義の奢りの頂点で、バブル経済崩壊の時代でした。やがて1995年の日経連「新時代の日本的経営」あたりから非正規労働者が増え、国際競争力も弱くなり、「失われた30年」に入りました。鄧小平後の中国経済が台頭し、「ジャパメリカ」「アメリッポン」は消えて、リーマンショック後は矢吹晋さんのいう『チャイメリカ』の時代になりました(花伝社、2012年)。その頃から私は、3.11を踏まえた原発研究や、ゾルゲ事件、関東軍731部隊・100部隊の実証的研究に入り、『原子力と冷戦』(井川充雄と共編、花伝社、2013年)、『日本の社会主義ーー原爆反対・原発推進の論理』(岩波書店、2014年)、『ゾルゲ事件』(平凡社新書、2014年)、『「飽食した悪魔」の戦後』(2017年)から最近の『検証・100部隊』(小河孝・松野誠也と共著)にいたる一連の戦時日本の細菌戦・人体実験告発の書物を公刊してきました。

![]() そこに現れたのが、ドナルド・トランプver,2の共和党アメリカです。「アメリカ・ファースト」「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン」の名で、21世紀の世界秩序を大混乱に導いています。就任直後から、世界保健機関(WHO)やユネスコから脱退し、USAID(アメリカ国際開発庁)による対外援助を8割削減しました。国際協調主義・国連中心秩序からの撤退です。グローバル経済の要である世界貿易機関(WTO)の拠出金を凍結し、EU・NATO諸国とも、隣接するカナダ・メキシコとも、大きな対立・矛盾を抱えています。「同盟国」と擦り寄る日本をはじめとした世界各国に、ビジネスライクにクールに高関税を課す、唯我独尊の傍若無人です。プーチンのロシアには甘く、大国インドも中国も「敵」扱いです。

そこに現れたのが、ドナルド・トランプver,2の共和党アメリカです。「アメリカ・ファースト」「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン」の名で、21世紀の世界秩序を大混乱に導いています。就任直後から、世界保健機関(WHO)やユネスコから脱退し、USAID(アメリカ国際開発庁)による対外援助を8割削減しました。国際協調主義・国連中心秩序からの撤退です。グローバル経済の要である世界貿易機関(WTO)の拠出金を凍結し、EU・NATO諸国とも、隣接するカナダ・メキシコとも、大きな対立・矛盾を抱えています。「同盟国」と擦り寄る日本をはじめとした世界各国に、ビジネスライクにクールに高関税を課す、唯我独尊の傍若無人です。プーチンのロシアには甘く、大国インドも中国も「敵」扱いです。

![]() この手法は、かつて「ジャパメリカの時代」に、レーガン共和党大統領が、対日貿易摩擦を日本側の自動車輸出自主規制やテレビ・半導体等への高関税で乗り切った手法の、グローバルな再現です。当時アメリカ不動産業界で活躍し、日本資本によるハワイの高級ホテル買収・マンハッタン高層ビル買い占めを苦々しく思い、フォードやクライスラー労働者による「日本車叩き」に喝采してきたトランプの、時代遅れの逆襲です。本来のリベラリズムやデモクラシーのイデオロギー抜きで、ウクライナ侵略を続けるロシアのプーチンや、ガザ住民へのジェノサイドを正当化するイスラエルのネタニヤフ首相とも「ディール(取引)」で共闘し、ブラジルへの関税では自分の支持者であった前大統領への訴追を理由に50%関税を課す暴挙です。大国化した習近平の中国との交渉が残されていますが、インドやアフリカなどBRICS諸国や中南米との関係も自国本位で、むしろ中国の国際的役割を大きくするでしょう。

この手法は、かつて「ジャパメリカの時代」に、レーガン共和党大統領が、対日貿易摩擦を日本側の自動車輸出自主規制やテレビ・半導体等への高関税で乗り切った手法の、グローバルな再現です。当時アメリカ不動産業界で活躍し、日本資本によるハワイの高級ホテル買収・マンハッタン高層ビル買い占めを苦々しく思い、フォードやクライスラー労働者による「日本車叩き」に喝采してきたトランプの、時代遅れの逆襲です。本来のリベラリズムやデモクラシーのイデオロギー抜きで、ウクライナ侵略を続けるロシアのプーチンや、ガザ住民へのジェノサイドを正当化するイスラエルのネタニヤフ首相とも「ディール(取引)」で共闘し、ブラジルへの関税では自分の支持者であった前大統領への訴追を理由に50%関税を課す暴挙です。大国化した習近平の中国との交渉が残されていますが、インドやアフリカなどBRICS諸国や中南米との関係も自国本位で、むしろ中国の国際的役割を大きくするでしょう。

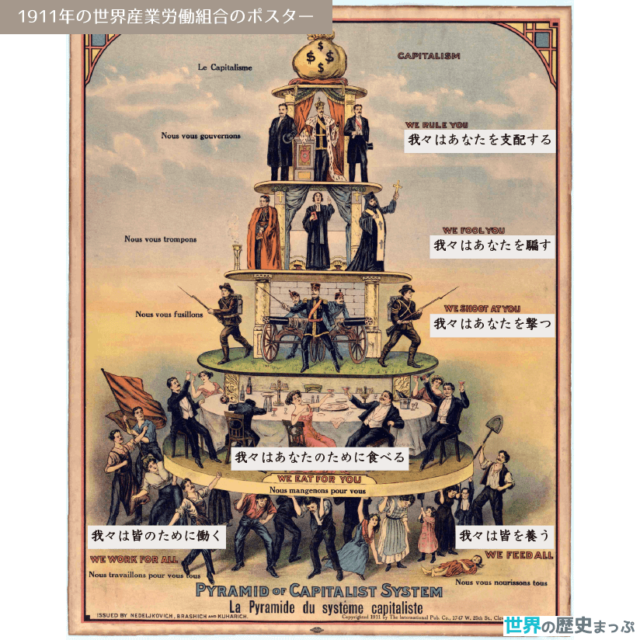

![]() トランプは大統領選で、ラストベルト(さびれた工業地帯)の白人労働者階級に産業復興を約束し、支持されてきました。内実はGAFA(グーグル・アマゾン・フェイスブック・アップル)などビッグテックから巨額な献金を受けていても、「プロレタリアートの独裁」を僭称することができます。ソ連・東欧など「現存社会主義」の「労働者階級の前衛党」は、実際には「ノーメンクラトゥーラの共産党幹部支配」でした。未だに「労働者階級の前衛部隊」と共産党規約に明記している中国では、一億人のエリート党員が富裕化し、一般労働者の失業や農民・少数民族への差別が常態化していますから、トランプのアメリカは、マルクス主義の階級理論にとっても試練の場でしょう。無論、落日の共産党が労働者階級について語らなくなって久しい日本にとっても、大きな脅威で、転機です。

トランプは大統領選で、ラストベルト(さびれた工業地帯)の白人労働者階級に産業復興を約束し、支持されてきました。内実はGAFA(グーグル・アマゾン・フェイスブック・アップル)などビッグテックから巨額な献金を受けていても、「プロレタリアートの独裁」を僭称することができます。ソ連・東欧など「現存社会主義」の「労働者階級の前衛党」は、実際には「ノーメンクラトゥーラの共産党幹部支配」でした。未だに「労働者階級の前衛部隊」と共産党規約に明記している中国では、一億人のエリート党員が富裕化し、一般労働者の失業や農民・少数民族への差別が常態化していますから、トランプのアメリカは、マルクス主義の階級理論にとっても試練の場でしょう。無論、落日の共産党が労働者階級について語らなくなって久しい日本にとっても、大きな脅威で、転機です。

![]() 何よりも20世紀の「パクス・アメリカーナ」を支えてきた、世界の民衆に憧憬され影響力を持ったソフトパワー=「DEI(多様性・公平性・包括性)のアメリカ」が、乱暴に破壊されつつあります。ハーバード大学をはじめとした大学への「反ユダヤ主義」を口実にした留学生や外国人研究者への迫害と予算削減は急速に進み、長期的にはアメリカの最大の潜在力であった知的生産を困難にし、自由な言論・出版活動の余地が狭くなってきています。私をアメリカに招いてくれたフルブライト奨学金も、トランプ政権の介入で公的支援が停止され、理事の全員が抗議し辞職して、存続の危機に瀕しています。そこに、インターネットのSNSや生成AIが入ってきて、「同時代をとらえる」情報戦は、いよいよ複雑で困難になってきました。時代を重層的・複眼的に捉える知的営為が必要です。

何よりも20世紀の「パクス・アメリカーナ」を支えてきた、世界の民衆に憧憬され影響力を持ったソフトパワー=「DEI(多様性・公平性・包括性)のアメリカ」が、乱暴に破壊されつつあります。ハーバード大学をはじめとした大学への「反ユダヤ主義」を口実にした留学生や外国人研究者への迫害と予算削減は急速に進み、長期的にはアメリカの最大の潜在力であった知的生産を困難にし、自由な言論・出版活動の余地が狭くなってきています。私をアメリカに招いてくれたフルブライト奨学金も、トランプ政権の介入で公的支援が停止され、理事の全員が抗議し辞職して、存続の危機に瀕しています。そこに、インターネットのSNSや生成AIが入ってきて、「同時代をとらえる」情報戦は、いよいよ複雑で困難になってきました。時代を重層的・複眼的に捉える知的営為が必要です。

![]() 日本の「8月ジャーナリズム」は、「戦後80年」とあって、新聞もテレビも、いろいろな特集を組みました。天皇や首相の8月15日の「お言葉」に、「反省」や「苦難を語り継ぐ」と入ったかどうかが話題になりました。しかしそれが、韓国や中国でどう受け止められたかの報道は小さなものでした。むしろ敗戦当時の天皇と外相の会話が新資料で紹介され、スターリン、モロトフを過大評価した「名誉ある和平」に固執して、沖縄戦・本土空襲・原爆・ソ連参戦と民間人の犠牲を大きくした悲劇が浮き彫りされました。

日本の「8月ジャーナリズム」は、「戦後80年」とあって、新聞もテレビも、いろいろな特集を組みました。天皇や首相の8月15日の「お言葉」に、「反省」や「苦難を語り継ぐ」と入ったかどうかが話題になりました。しかしそれが、韓国や中国でどう受け止められたかの報道は小さなものでした。むしろ敗戦当時の天皇と外相の会話が新資料で紹介され、スターリン、モロトフを過大評価した「名誉ある和平」に固執して、沖縄戦・本土空襲・原爆・ソ連参戦と民間人の犠牲を大きくした悲劇が浮き彫りされました。

![]() 私が一番ショックだったのは、トランプの背後で民主主義を攻撃し、トランプをキングにまつり上げて新たな「君主制」を根拠づけようとする、カーティス・ヤービンというブレーンに焦点を当てた「暗黒啓蒙思想」のドキュメント。いかにもシルコンバレーのテクノライトらしく、「強力なリーダーシップ」による「効率的決定」のために、「自由・公正・多様性」を唱えるマスコミ・大学アカデミア・官僚機構などの非効率な「大伽藍」「ディープステイト」を破壊し、権威ある独裁者に権力を委ねるべきだというのです。

私が一番ショックだったのは、トランプの背後で民主主義を攻撃し、トランプをキングにまつり上げて新たな「君主制」を根拠づけようとする、カーティス・ヤービンというブレーンに焦点を当てた「暗黒啓蒙思想」のドキュメント。いかにもシルコンバレーのテクノライトらしく、「強力なリーダーシップ」による「効率的決定」のために、「自由・公正・多様性」を唱えるマスコミ・大学アカデミア・官僚機構などの非効率な「大伽藍」「ディープステイト」を破壊し、権威ある独裁者に権力を委ねるべきだというのです。

![]() どうも国家機構・政府をITのスタートアップ企業に見立て、生成AIを駆使して人手をはぶき、討論・対話を省略して短期間に膨大な利益をうるモデルを、政治に移植しようとするもののようです。それがいま、ウクライナの市民に、パレスチナの難民に、そしてアメリカ経済を実質的に支えてきた「不法移民」に何をもたらしているかを考えれば、非効率でも、時間がかかっても、民主主義を貫くべきでしょう。認知症さえ疑われる不安定なトランプの後に続く、ヴァンス副大統領がヤービンの影響をうけているとのことで、どうも一過性の問題ではなさそうです。アメリカ社会における深い亀裂と、独立戦争以来の自由で開拓的な精神の涸渇を感じます。要注意です。

どうも国家機構・政府をITのスタートアップ企業に見立て、生成AIを駆使して人手をはぶき、討論・対話を省略して短期間に膨大な利益をうるモデルを、政治に移植しようとするもののようです。それがいま、ウクライナの市民に、パレスチナの難民に、そしてアメリカ経済を実質的に支えてきた「不法移民」に何をもたらしているかを考えれば、非効率でも、時間がかかっても、民主主義を貫くべきでしょう。認知症さえ疑われる不安定なトランプの後に続く、ヴァンス副大統領がヤービンの影響をうけているとのことで、どうも一過性の問題ではなさそうです。アメリカ社会における深い亀裂と、独立戦争以来の自由で開拓的な精神の涸渇を感じます。要注意です。

初出:加藤哲郎の「ネチズン・カレッジ』より許可を得て転載 https://netizen.jp

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔eye6012 : 250902〕