2025.2.1● 新年の挨拶は映画「キノライカ」のススメで始めましたが、幸い反響は大きく、10人ほどの方から、近くの映画館に足を運んだ、小津映画のようで良かったと言った感想が寄せられました。自分と家族の住む地域・職場・生活圏の足元を見つめ直し、多様な他者の存在を認め合い、小さな対面のコミュニケーション・コミュニティを再生していこうというメッセージです。それは、後半で述べたように、1月にドナルド・トランプがアメリカ大統領に就任して予測の難しい世界的変動が起こりうること、それを受け止める日本という国は、いまや経済的にも政治的・外交的にも衰退期に入って、内向きの閉鎖的特異社会になる可能性が高いことを予期しての、ささやかな抵抗でした。

● 案の定、トランプ2.0政権の出発は、世界を揺るがしています。ウクライナの戦争を24時間で止めるという誇大な公約は100日まで延長されましたが、イスラエルのガザ・ジェノサイドは「人質解放合意」で一時的停戦に入っても収まらず、トランプはガザのアラブ人をエジプト・ヨルダンなど近隣国の難民にしてイスラエルのユダヤ人入植地にするという、ネタニヤフの作戦に乗っています。CNNニュースによれば、「民族浄化作戦」で、アウシュヴィッツ解放80周年に合わせて、ナチスの被害者であったユダヤ人が、今度は加害者になってアラブ人を抹殺する試みです。

● イスラエルのガザ攻撃・入植を支持してきたカナダ政府は、しかし、トランプのカナダを51番目の州にするという脅しと25%関税の取引に遭って、トルドー内閣は崩壊しました。もう一つの隣国メキシコにも、移民排斥・強制帰国と関税取引で、すでにGoogle Mapでメキシコ湾をアメリカ湾にするという、バーチャルですが一方的な領土拡張です。冷戦終焉で1994年に発足した北米自由貿易協定(NAFTA)は、第一次トランプ政権時に米墨加協定(USAMCA)に改変されていましたが、30年足らずで最終的崩壊です。「自国第一主義」のトランプは、地球温暖化のパリ協定からも、世界の医療をつないできたWHO(世界保険機関)からも脱退しましたから、自由貿易秩序の要である世界貿易機関(WTO)からも、21世紀から加わった中国の影響力増大を理由に、撤退するかもしれません。国連を中心としたグローバル国際秩序全体のゆらぎで、第一次世界大戦後のヴェルサイユ=ワシントン体制、国際連盟型協調主義から、世界恐慌・ブロック経済を経てファシズム化・第二次世界大戦の歩みに似てくることになります。しかも保護主義といいながら、ケインズ主義やニューディールとは真逆の新自由主義で裏付けられていますから、地球全体が弱肉強食、格差拡大の競争社会へ向かいます。

● 近くにペンタゴン(国防省)やラングレー(CIA本部)もあるワシントンDCのレーガンナショナル空港近くで、64人の乗った旅客機と国防軍ヘリコプターの衝突事故です。私もコロナ前は米国調査でたびたび使い、ポトマック川対岸のホテルを定宿にしていました。航空網はどんどん広がったのに、連邦航空局(FAA)によれば、全米で空港管制官が3000人も不足しているもとで、人的過失事故の疑いがあります。トランプはこの悲惨な事故さえも政治的に利用し、旧民主党政権の「多様性重視」が航空管制官の能力低下を招いたと強弁しています。横田基地と羽田の空域が重なる東京、政権空白中に大きな航空機事故が続く韓国にとっても、他人事ではありません。トランプ2.0には、電気自動車テスラ、旧ツイッター=X等を操るイーロン・マスクの政府効率化省(DOGE)が組み込まれていて、連邦予算・人員の削減が融資・補助金凍結から始まっています。巨大ITプラットフォーマー企業GAFAM(Google, Apple, 旧Facebook Meta, Amazon, Microsoftのビッグテック)を従わせて、AI技術開発・採用による労働力削減、情報世界のファクトチェックなき無秩序化・コンテンツ画一化も見通されています。

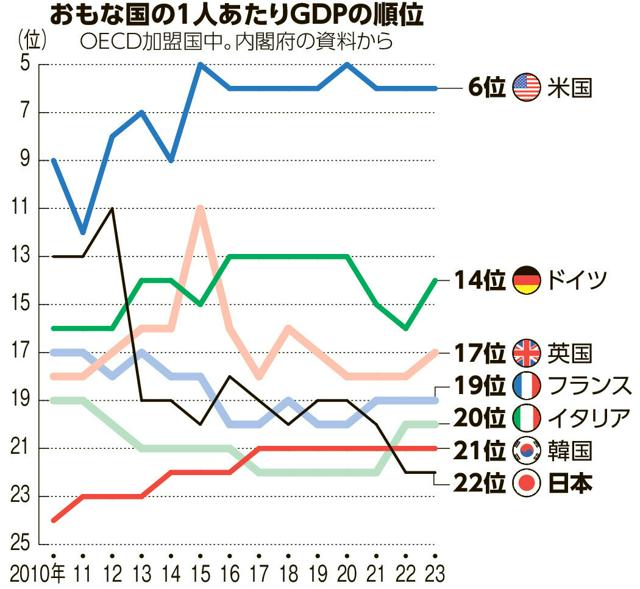

● そんななかで、戦後80年、男子普通選挙法・治安維持法100年の日本は、米国製装備を輸入し米軍基地存続費用を負担する国防予算巨大化で、何とかアメリカの歓心をひこうとしていますが、トランプのNATO同盟国への対GDP国防費5%要求の前では、まだ世界平均の2%にも満たない日本のインパクトはありません。日経新聞1月24日がいみじくも喝破したように、「トランプ大統領が見る日本 『標的』から「遠い友達」に」――つまり、かつての半導体・自動車競争でライバルだった「ジャパメリカ・バブル」は、WTO以前のGATT時代の昔話で、21世紀には中国がWTOに加わり台頭して、「落日の日本」との日米同盟は「52番目の州」とさえ見なされないネグリジブルな存在へと、フェイドアウトしつつあるのです。

● そんなこの国を、年頭に揺るがしているのは、少数与党になった自公政権のピント外れの石破首相「楽しい日本」をめぐる国会論議、トランプ政権の後ろ盾があると故安倍晋三崇拝の民族派が信じる「選択的夫婦別姓」や国連も巻き込んだ「女性・女系天皇」ではなく、一芸能人の女性への人権侵害から発し、民間テレビ企業の存続の危機を孕んだ、メディアの在り方です。

昨年の東京都知事選、衆議院選挙、兵庫県知事選等でも既存の新聞・テレビメディアとSNS、週刊誌・独立メディアの関係が問われたのですが、それが、民間企業のコマーシャル経営や「企業風土」まで及んだかたちです。日本の財界で、こうした企業経営の危機のさいのバイブルになっていたのは、先日亡くなった故野中郁次郎教授らが戦争中の日本軍のノモンハン、ミッドウェイ、インパール敗戦などから引き出した「失敗の本質 日本軍の組織論的研究」だったはずですが、フジテレビはこれを学べず、40年以上もフジサンケイグループのトップとして日枝久取締役・相談役が君臨する「企業風土」を温存してきたようです。

● 同じように政財界とつながる独裁的メディア経営者であった読売新聞の渡辺恒雄主筆が没したさい、彼が戦後すぐの時期の日本共産党活動で学んだ権力支配の手法をメディア経営に持ち込んだ、といわれました。ナベツネより一回り若い日枝久も、メディア産業では最も弱体であったフジテレビ労働組合の書記長として60年代に「女性社員25歳定年制撤廃」の闘争手腕を発揮し、それが経営陣に見込まれて、出世コースに乗ったと言われます。もともとフジサンケイグループは、戦前日本共産党で「労働者派=解党派」の幹部だった水野茂夫の国策パルプ・産経新聞再建によって1950年代に興され、米軍占領下で読売争議・東宝争議など労働運動の力を潰して日経連専務理事になった鹿内信隆が引き継いだ、冷戦反共右派のメデイア拠点です。産経グループの論説でならした俵孝太郎もつい最近なくなり、ペーパーの「夕刊フジ」も廃刊ですが、彼も共産党体験をくぐった評論家でした。そういえば、昨夏亡くなった歴史学の伊藤隆も、水野成夫を『風の生涯』として重厚に描いた文人経営者・故堤清二=辻井喬も、1950年代の熾烈な労使対立・左翼運動体験を、企業経営や学術文化の世界で活かした日本的事例でした。

● 日枝が鹿内家を経営から追い出した1992年の「クーデタ」にも、文春は深く関与していたようです。水野茂夫―鹿内信隆―日枝久の歴史的流れは、天下り総務省官僚やお台場土地開発・不動産資本、吉本興業・ジャニーズ事務所などとつるんだ日枝の「楽しくなければテレビでない」というフジテレビの「企業風土」と「失敗の本質」を見る際に、留意すべき重要な背景です。まさか石破首相の「楽しい日本」は、日枝の黄金期を真似たわけではないでしょうが、現実の「落日の日本」では、どちらも時代錯誤です。事前に少数の被害者による告発やメディア報道があったとはいえ、ジャニーズ事務所も今回のフジテレビも、結局は、海外メディアや海外投資ファンドによる問題提起によって、社会化しました。日本のマスメディアには、「記者クラブ」体質に象徴的な、政権・官界・財界との距離の取り方があり、社会的弱者・女性・外国人労働者230万人、低賃金と物価値上げに苦しむ庶民の目線からの事実報道が、大きく欠けていたのです。日本軍の「失敗の本質」を作り上げた「内なる天皇制」「大本営依存」の歴史的遺産は、根深いものがあります。

● この問題での「キノライカ」風の小さな希望は、フジテレビ労働組合の活性化です。新聞労連・出版労連・民放労連・NHK労組など相対的に左派の強いマスコミ文化情報労組の中で、高給取りの多い1100人の会社フジテレビで、事件発覚以来急速に、労働組合加盟が進みました。技術者中心の80人から一挙に500人以上の組合ができて、ストライキを語るようになりました。「労組に入ると出世できない」から「日枝専制体制を刷新し、人権を守るには組合が必要」と、ジャーナリズムにめざめた生活感ある労働者が、激増したのです。折から朝日新聞出版から、藤崎麻里記者の『なぜ、いま労働組合なのか』が出版されました。20世紀に正統的だった階級的産別労組・戦闘的ユニオニズムとは違って、アメリカのサンダース支持者やGoogle労組、北欧の経験からも学び、職場のハラスメントと闘い、NPO・NGOとつながりフリーランスや外国人を包み込んだ、「労使協調型」から「参加型」の組合をみつめます。階級闘争・政治闘争というよりも、職場での多様な個人の共通利害・関心を基盤に「働く場所を整える」21世紀型の労働組合を紹介して新鮮です。マルクス主義の階級闘争論で労働組合を学んできた人には不満でしょうが、労働者の概念・イメージも労働組合も、21世紀型ヴァージンアップが求められているのです。

● 逆に労働者階級の解放を目指した「前衛」組織日本共産党の内部での人権侵害やハラスメント、専従労働者の悲惨な労働実態が明るみに出て、同党の衰退に拍車をかけています。「自発的結社」ゆえに言論・表現の自由は制限され労働法は適用されないと抗弁してきた、陰謀秘密結社出自の権力奪取型社会主義政党が、就業規則提出や健康管理義務を国家にただされて、窮地においこまれています。党指導部は、高齢化に加え「革命政党」への執着から、もともとコミンテルン=ブハーリン起源の「4大矛盾・3大革命勢力」をアプリオリに設定して「ソ連社会主義の優位性」や「資本主義の全般的危機」「ソ連・中国の核は平和のため」の論理を導き、天皇制と「対ソ干渉戦争」に反対した「32年テーゼ」の日本像を接ぎ木した同党1961年綱領のドグマ的発想にまで、先祖帰りしました。そこから抜け出せないが故に、そのまま若者から見放されてインターネット・SNS文化になじめず、組織は閉鎖的に硬直化して、長期の少数指導者支配を生んでいます。

● 共産党の目玉だった機関紙「しんぶん赤旗」を、近所の市立図書館の閲覧室で見つけ、ウェブ上で読むところがないと話題になった1月29日付けを眺めてみました。なるほど、党員向けの委員長国会質問と副委員長の党勢拡大精神論で紙面が埋められ、ジャーナリズムとしての価値ある情報はありません。you tube で早送りすればいい内容です。いや強いていえば、テレビ・ラジオ欄の大きさが異様で、いわゆる第二社会面の下の方にずらりならんだ、おそらく無名の熱心な活動家であったであろう高齢者たちの訃報10数人分の並びが、同党の近い将来を暗示して、痛ましく不気味でした。なぜかトランプを再選させたアメリカ共和党や、日枝久のフジテレビ、出自を同じくする中国・北朝鮮の国家=党体制とも近似したところがあります。職場や地域の多様性や自律性、個人の主体性を認めることができず、地方議会議員などの除名・除籍・離党が相次ぎ、SNSばかりでなく、ローカルな現場のコミュニティからも告発され、訴訟もおこされるにいたっています。問われているのは、冷戦崩壊後の21世紀現実世界に正面から立ち向かい、トランプ型利己組織・指導者ファーストの専制に対抗しうる、個人と人権が尊重される、自由で多様でしなやかな社会組織・政治組織の在り方です。

初出:加藤哲郎の「ネチズン・カレッジ』より許可を得て転載 http://netizen.html.xdomain.jp/home.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔eye5891 : 250202〕