――八ヶ岳山麓から(518)――

関税の報復がエスカレートし、11日現在、アメリカは対中国輸入関税を145%とした。これに対して中国は対米関税を125%にひきあげ、以後アメリカを相手にせずと宣言した。わたしは株も債権も持たないが、日本の景気がこれに引きずられて悪くなり、年金が削られ税金が高くなってはたまらない。それに昔の学生生徒の中には輸出産業とりわけ自動車関連の企業に勤めているものがかなりいるので、彼らの仕事と生活が心配だ。

そう思って、ここ10日ほどのトランプの関税政策をテレビと新聞で追ってきたが、トランプはますます地球を支配する皇帝のような発言をするようになり、これがまたほとんど毎日目まぐるしく変わる。

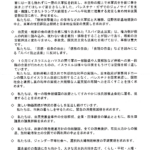

トランプは01時代からこれまで、ずっと貿易赤字を問題にしてきた。かれは中国をはじめとする各国が詐欺同然の方法でアメリカに商品を売り込んでアメリカから多額の利益を引き出し、これによってアメリカの製造業が衰退したと思い込んでいる。だがGATT(関税及び貿易に関する一般協定)からWTO(世界貿易機関)まで自由貿易体制・グローバル化で最も利益を上げたのはアメリカである。

トランプは、関税を課すことによって外国商品の流入を制限すれば国内企業はよみがえり、外国資本はアメリカに投資するようになる、それによって貿易赤字は減り、雇用は回復する、アメリカは再び富み、Make America Great Againが実現できると言ってきた。そして最近では、「輸入関税の大幅引き上げで毎日大儲けだ」と語った。――どうかしている。

たとえば、東京財団研究員の柯隆氏によると、Apple社はiPhoneを中国で製造しているが、中国側の得る付加価値は1台当たり6ドル程度、Appleはこれをアメリカに輸入して大きな利益を得ている。だから国際収支全体を見たとき、貿易赤字だけを取り上げ、アメリカが損をしているとするのは間違いであるという。

今は昔、1980年代アメリカは財政赤字と経常収支の赤字が同時拡大する「双子の赤字」に悩まされていた。このときすでにアメリカ社会の過剰消費が原因の一つだという議論があったと記憶する。今日でも、アメリカの赤字を減らすにはアメリカ人の消費構造を変えなければならないという事情に変わりはない。

また、産業構造の問題として、アメリカはリカードの比較生産費説に従って鉄鋼や自動車などの企業をメキシコや中国、東南アジアなど外国に移転した。だから、アメリカの輸入が多くなるのは当り前で、誰にもわかることである。

貿易赤字をアメリカの損失、黒字を利益と見るのは、かれの経済知識の程度がどのくらいかを示している。高校の「政治経済」の「国民経済と国際経済」の部分を学習していれば、ことはそれほど簡単ではないことがわかる。

ところがトランプ政権全体がトランプの頭の程度で動いている。たとえば、あの相互関税の数値は、発表とほとんど同時に恫喝以外根拠のない数字であるとわかった。個別の国のアメリカへの輸出総額で赤字額を割り、それに2分の1を掛けたものだからである。

わが石破政権は賢明にも報復関税を課してアメリカと貿易戦争をやる気はない。ひたすら対米交渉に賭けている。これは間違いではない。交渉を担う赤沢経済再生担当相にはトランプ政権のメンバーに国民経済統計の見方を説いてほしい。落としどころが難しいが、卑屈になることなくやってもらいたい。

4月10日、トランプは相互関税上乗せから13時間で一転し、上乗せ分を中国を除いて90日間停止するとした。国債の急落、利率の急騰など金融市場が混乱したからである。ところが友人からの知らせでは、「90日間の猶予」を発表して株価が暴騰する数時間前(数分間まえともいう)、トランプ自身が「今が株の買い時だ」とSNSに投稿している。株式オプション市場では株価反発に賭ける大口の取引が行われたことがデータで判明したという。このあまりにもタイミングの良い取引で多額の利益を得られたものがいる公算が大きく、野党民主党議員らは市場操作ないしインサイダー取引がなかったかどうか調査を求めている(ロイターも)。これが事実なら正真正銘の犯罪である。

中国のアメリカへの輸出は、たとえ元の54%としても困難さは変わらない。ベトナムやカンボジアなどへ迂回させて対米輸出を試みても、トランプはあらかじめこれらの国家への相互関税は46%、49%としており、迂回はほとんど効果がない。中国企業ばかりではない。Appleをはじめ中国へ進出したアメリカ企業・日系企業をはじめとする外国企業の受ける打撃は大きい。

ところが11日、トランプ政権は、相互関税などの対象からスマートフォンやコンピューターなど電子機器を除外すると発表した。中国からの輸入量が大きい商品を除外することで、Appleなどの大手電子機器メーカーを救い、アメリカ国内での価格の高騰を抑え、人々の不満をそらそうとしていることは明らかだ(NHK4月13日)。この猫の目式政策変更はこれからも続くだろう。

ところで中国は、アメリカの関税攻勢に対抗できるカードがほとんどない。だが、上掲の柯隆氏が2日現在語ったところでは、「中国はかなりまで持つ」という。長年、「世界の工場」であったことが、フルセット型の工業体系をもたらした。トランプ関税によって国際的なサプライチェーンが破壊されたとしても、打撃は小さい。中国はたとえば綿花からシャツまで、鉄鋼から自動車まで、原材料から完成品までの生産ができる。これによってあらゆる製品を生産しアメリカに輸出してきたのだから。

一方、アメリカから輸入する大豆・トウモロコシなどの穀物は中国の必需品である。これをブラジル・アルゼンチン産などに切り替えてアメリカに対抗すれば、市場を失ったアメリカ農民のトランプ支持は減る。だが日用雑貨から靴、電子機器、建材、家電、太陽光パネルに至るまでの巨額の対米輸出に匹敵するものではない。

さらに、中国は情報を統制し国民の不満が生まれるような情報は流さない、また国政選挙がないから国民の不満はある程度まで力で抑えることができる。さらにトランプが高関税を維持すれば、来年11月のアメリカ上院中間選挙までにはかなりの輸入インフレが生まれる。中国といわずトランプ関税の対象となった国々は、それを待つ手があると思う。

中国が生産はできても、アメリカ市場と同じ規模の輸出市場がなければ倒産と失業が生まれる。中国の泣き所は国内市場の貧弱なことである。中国のGDPに対する家計消費支出の比率は主要国の中で最低である。わたしは中国での生活で所得格差が非常に大きいこと、人口の大半の収入が低すぎることを実感した。特に農村が貧しい。高齢者扶養・医療制度はきわめて劣悪だ。中国人の貯蓄意欲・株式などへの投資意欲が高いのはそのためだ。

有効需要の不足は李強首相も認めている。にもかかわらず、中国政府は社会保障を充実して消費者を助け国内消費を拡大しようとはしない。生産側すなわち企業を支援している。こうなるといやがおうでも過剰生産となる。過剰な生産品と在庫をどうするか。

ひとつの手は「一帯一路」の路線で東南アジア、中東などの市場を拡大することである。だから習近平主席は13日からベトナム・マレーシア・カンボジアへ出かけるとしたのであろう。ところが、それはアメリカの消費市場に匹敵するには程遠い。しかも若者の失業率は非常に高い。この6月には今年の大学・大学院などの卒業者数は1222万人と過去最高を更新する。トランプの挑戦に習近平はどこまで抵抗できるか。

(2025・04・13)

初出:「リベラル21」2025.04.13より許可を得て転載

http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6731.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔opinion14011: 241221〕