――八ヶ岳山麓から(535)――

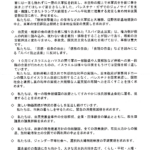

7月31日付赤旗第1ページは、「『資本論』読むムーブメントを日本でも、『Q&Aいま「資本論」がおもしろい』志位和夫議長が出版発表会見」という見出しで大きな記事が掲載された。10日間でこの本の宣伝は3回目になる。さらに8月10日、共産党常任幹部会は7日の会議で、志位和夫議長を講師に『Q&A いま「資本論」がおもしろい』(『赤本』)の学習会をおこなったという。

ならばと、わたしも老いの目をしばたき、『赤本』を一読した。新しい知識はもとより、現実の問題を分析・説明したところがほとんどない。マルクスやエンゲルスのもつ時代的制約への言及もない。日本のマルクス主義研究者の新しい問題提起にも気配りはない。だが、今まで支援してきた政党の指導者の著作だ。いまから50年ほど前、亡友中村隆承と『資本論』を議論したことを思い出し、気を取り直して読み返した。以下中村の言葉を交えて感想を記したい。

『資本論』については、志位氏だけではない。元共産党最高指導者不破哲三氏には入門書ではなく、本格的に『資本論』を論じた著作がある。以前も書いたが、不破氏の『資本論』理解にも、研究者の間では資料の不適切な引用、こじつけ、あるいは誤解があるという多くの批判がある(たとえば川上則道『本当に、マルクスは書いたのか、エンゲルスは見落としたのか ー不破哲三氏の論考「再生産論と恐慌」の批判的検討ー』)。

不破氏は独自の「理解」に従って党員学者に『資本論』の改訳をさせた。志位氏の『赤本』は批判のある不破氏の「理解」にしたがっている。志位氏は『赤本』刊行の記者会見で『赤本』前編ともいうべき本『共産主義と自由ーー「資本論」に学ぶ』(『青本』)は5万部売れた、50万部も売れたら共産党の得票はもっと増えただろうと語っている。『資本論』入門書が5万部も売れるなど悪い冗談だ。

『赤本』が登場しても日本社会は言うまでもなく、共産党内でも『資本論』を読むムーブメント」は起こりえない。いまそんな運動を起こしても党の影響拡大の役には立たない。これは党外にいる人間の方がわかる。志位氏は情報源が偏っているために、日本社会だけでなく、党内情勢についてもとんでもなく錯覚しているのである。

『赤本』では、志位氏はまず日本の富豪が莫大な富を得、大企業が巨額の利益を蓄積していることをあげ、それをさておいて、『資本論』第一部・第一篇「商品と貨幣」をとりあげ、マルクス経済学を学んだ者にはおなじみ「G――W――G´」を自転車とジャケットを例に解説する。

だが、このたびのコメ騒動の主役コメ価格形成をなぜ論じないか。 「営農類型別経営統計」によると、2022年のコメ農家など1経営体あたりの農業所得は約1万円。これを労働時間の約1千時間で割ると、時給は10円となる。最新の23年のデータでは、米価が上がった影響などで農業所得は9万7千円に上昇し、時給は97円となった(朝日 2025・07・16)。この低賃金はなぜか、志位氏がコメ価格がどう形成されるのか説明できたらよかったのに。

また、農家が農協にコメを売って売渡金(たとえば玄米60キロ2万2千円、5キロで367円)を受け取ったとする。ここでひとまず価値が実現すると理解すべきか。志位氏はどうお考えか。

ところがスーパーの店頭では小売価格が5キロ4000円にもなる。玄米は精米すると1割方目方が減少するが、原材料費(玄米)に精米費・包装費・運搬費・倉庫料など経費を勘定に入れてもこれと367円との価格差は大きすぎる、この差額はどこから生まれたのだろうか。

志位氏は、マルクスの価値生産労働説に則って商業部門は価値を生まないから、この価格差は農家の生産労働から生み出された価値だというだろう。しかし、それでは搾取が過大だ。商業流通部門でも価値創造が行われているのではないか。

また、わたしは元教員だからマルクス先生がサービス分野の労働を軽視しているのが気になってしかたない。たとえば医療・教育・保険・防災などに従事する労働は「価値の大きさは、社会的に必要と認められる労働時間によって決まる」というマルクスの古典的規定を適用すれば、社会的にまず必要労働としなければならない。ところが、このような労働は購入対象となるものであっても、価値生産を行わないとされ、『資本論』では分析対象としては手つかずだ。

志位氏が『資本論』研究をまじめに行ったならば、今日社会保障制度・教育制度を保証するこれらサービス分野の労働がもつ重要性に触れないはずがない。

さらに賃金格差だ。ある企業の現場の一般労働者が時給2000円程度だとして、CEOは20万円だとする。この格差は職工の単純労働よりもCEOの複雑労働の方が価値を生み出すからと説明される。ではどういう根拠でCEOの収入は100倍になるのか。共産党本部あるいは新聞「赤旗」の単純労働の職員の賃金と志位氏ら常任幹部会員の収入格差を例にこれを計算・解説してもらいたいが、やる気があるかな?

志位氏は国民所得統計とマルクスの価値生産的労働論の関係について触れない。なぜだろうか。「国民所得統計」などは日本の経済活動を近似的に反映したものであることについてはほぼ国民的合意が得られている。それに高卒ならば「国民所得統計」やGDPの根拠など政治経済の時間に学んでいるはずだから、既成知識をもっと活用し、統計を使って国家レベルの搾取と利潤の関係を論じれば、『赤本』の評価も変わるかもしれないと思う。

斎藤幸平氏は地球的規模での生産力の限界を指摘し、「無限の経済成長を断念し、万人の繁栄と持続可能性に重きを置くという自己抑制こそが『自由の国』を拡張し、脱成長コミュニズムという未来を作り出すのである」と喝破した。志位氏は『赤本』で斎藤流マルクス理解に正面から挑むべきであった。極端な自然災害が世界中に勃発している今日、社会主義・共産主義になったら生産力の「無限の発展」と「脱成長」の問題は解決すると逃げてはいけなかった。

わたしは『赤本』宣伝だけでなく、志位氏の発言・外遊記事の誇大な扱いなど、この数年の新聞「赤旗」の紙面に異様なものを感じる。『赤本』は誰が見ても初歩的な『資本論』の平凡な紹介本である。大した内容がないのにこれでもかこれでもかと宣伝する。

さらに7日、党中央の常任幹部会のメンバーが志位氏を講師にしてこれを学習したという。自由民主党・立憲民主党・公明党・維新の会など緊張感をもって参院選の総括をしようとしているのに、なぜいまこんな初歩的な学習をしなければならないのか。あなた方は『資本論』も学習せずに共産党の幹部をやっているわけではあるまい。マルクス主義者としてのプライドはどこに行ったのか。

ここには志位和夫氏一人に指導力が集中し、常任幹部会のメンバーがその指導を礼賛し崇拝する傾向が明らかである。これは歴史的に検証されたいわゆる個人崇拝である。そして追随者たちは独裁者に気に入られる情報を提供し、その機嫌を損ねるような情報と判断を提供しない。志位氏はその弊害に気が付かない裸の王様である。

党員の多数を占める党歴の長い年配者は、下級は上級に、少数は多数に従うという組織原則を無意識のうちに守っているから党を変える力は小さい。しかも共産党最高指導部は情勢の変化に適応できず、『赤本』学習なんかやっている。どうする共産党? これまでどおりならお終いだ!!

(2025・08・12)

初出:「リベラル21」2025.08.20より許可を得て転載

http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6843.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14385:250820〕