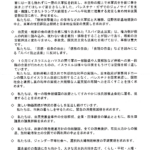

――八ヶ岳山麓から(541)

はじめに

10月21日のNHKによると、欧米の指導者やメディアは、高市早苗氏の総理大臣就任に関して、女性総理の誕生を祝福する一方、右傾化傾向、対中国政策への懸念を示している。ASEANは儀礼的な歓迎、台湾の頼清徳政権は大歓迎を示した。韓国外務省は儀礼的な祝意、韓国メディアはそれに加えて日韓関係の将来に対する懸念を示した。なかでも「ハンギョレ」紙は「日本『強硬保守』高市政権発足、韓国は外交の高波に備えよ」とする批判的論評を掲載した。

中国中央テレビCCTVは電子版で高市氏の経歴などを詳しく紹介し、「高市氏は『安倍路線』の強固な継承者だ。靖国神社に何度も参拝していて、外交安全保障の面では保守強硬路線である」などと伝え、中国外務部報道官は「日本と中国はともに歩み寄り、歴史や台湾など重大な問題で政治的な約束を守り、戦略的互恵関係を全面的に推進することを望む」と述べた。

さらに、中国共産党の準機関紙環球時報は、10月22日高市政権発足に関する論評「高市政権が直面する戦略的選択」を掲載した。筆者は謝若初・国際関係学院国際政治系副教授。2019年に中国社会科学院博士学位を取得したこと、著書・論文などから見て若手の日本分析家とみられる。

謝若初氏は、「前首相石破茂はかつて『高市早苗には日本を迷わせないよう希望する』と発言したこともある」として、石破氏のこの発言にことよせ、概略以下の数項目を挙げて高市政権に批判的な分析をしている。

内容は日本のメディア報道を詳細に分析し、高市氏の党と閣僚人事での「論功行賞」「裏金問題」さらには、記者会見での「外交安保、国益を守る」とか「安倍政権へ回帰」などの発言をよく捕らえている。当然のことながら、日本の外交・安全問題とりわけ対中国・対米外交に重点が置かれ、高市自民党と維新の会の合意文書のカナメともいうべき天皇男子継承問題、選択的夫婦別姓問題、国会議員の定数削減問題などは欠落している。

だが、環球時報が中共中央機関紙人民日報の国際版であることから、この論評を日本研究者の個人的見解とすることはできない。むしろこの結論部分は、中共中央の高市早苗政権への要求ないし警告とみるべきである。以下にその主要部分を紹介する。

高市政権が直面する戦略的選択

謝若初

第一に、高市早苗は長らく右翼的な政治スタンスをとってきた。日本の政界で目立った政治家として彼女はしばしば衝撃的な発言をし、国内で論争を巻き起こしてきた。岸田文雄元首相は彼女を「タリバン高市」と揶揄した。例えば安全保障問題では、日本が宣戦布告権と集団的自衛権を獲得するために現行憲法第9条を改正することを提唱し、同時に、日本の防衛予算をGDPの2%以上に引き上げ、自衛隊を「自衛軍」に格上げし、いわゆる「反撃力」を強化することも提唱した。

歴史問題では、高市は侵略の歴史を否定し、「村山談話」に反対しただけでなく、靖国神社にほぼ年1回参拝していた。自民党総裁選の際にも、高市は不法滞在者の取締り強化や海外資本流入の厳格な監視など、排外主義的色彩の強い政策を打ち出した。

第二に日本の一部メディアは、自民党総裁選で自分を支持した個人や派閥に「論功行賞」として、麻生派や旧安倍派の議員で占める党内の保守勢力に自民党副総裁、総務会長、政調会長といった要職を配分したと伝えている。

その中には、小林鷹之、古屋圭司など典型的な右翼政治家だけでなく、麻生太郎、鈴木俊一など世襲や派閥政治家だけでなく、「裏ガネ」問題の中心人物とみなされている萩生田光一がいる。この麻生派への過度の依存は、……高市政権を 「第二の麻生政権」と見るむきもある。

第三、(高市自民党は)日本維新の会とともに戦後「最保守執政連盟」を結成した。

2025年10月10日、過去26年間にわたって自民党を盟友として支え、連立してきた公明党は、「裏ガネ」問題に対する自民党の寛容すぎる態度に業を煮やし、連立離脱を正式に表明した。これに対して、自民党はただちに日本維新の会との連立を選んだが、自民党と維新の会が同じ右派政党に属していることから、この連立政権は日本の政治をさらに右の保守主義に導き、これを定着させるのではないかという懸念が広がっている。

公明党は長い間、自民党連立与党の中で、自民党の保守的な傾向や政策を牽制・調整し、さらに国家経済と国民生活に配慮するよう促して「中和」の役割を果たしてきた。このため公明党は、日本の安全保障政策の「ブレーキ役」、生活保障政策の「良心」と呼ばれてきた。自民党と日本維新の会という二大右翼政党による新執政連盟は、間違いなく日本の内政・外交政策を大きく変えるだろう。

反ファシズム世界大戦の勝利から80年後の今日、人類は再び、平和と戦争、対話と対立、ウィンウィンとゼロサムの選択を迫られている。高市政権の前にも将来の日本の運命に関わる同様の歴史的な選択が存在する。

日本における低い経済成長、少子高齢化、財政の著しい悪化など、一連の現実的困難を背景に高市政権が「脱亜入欧」政策を維持するとすれば、日本は「帝国の旧夢」に溺れ、すでに時代遅れとなった冷戦思考に固執することになる。

……日本が自分の安全保障をアメリカの覇権秩序に委ねることに固執するとか、台湾・釣魚島(尖閣諸島)・南シナ海などセンシティブな問題において中国の核心的利益、中日関係の基本線に挑戦し続け、安全保障と外交政策において完全にアメリカに依存しながら中国封じ込めの姿勢をとり続け、経済的には「デカップリング」という危険な方向に進み続けるのであれば、その結果、国内対立がさらに激化し、絶え間ない混乱と分断に陥るだろう。そればかりか対外的には戦略的自主性をさらに失い、アメリカに従属した将棋の駒として世間からバカにされるだけだろう。

逆に、もし高市政権が中国や他の国々と協力することを選択し、歴史の正しい側にしっかりと立ち、「中日間の四つの基本文書」(注)の原則を堅持し、歴史や台湾などの重大問題での政治的約束を守り、両国関係の政治的基盤を維持し、中日戦略的互恵関係を全面的に推し進め、中日韓協力を正しい軌道に沿って共に進めることができれば、日本国民の幸福と国益に資するだけでなく、地域さらには世界の平和、安定、繁栄の促進にも役立つだろう。

注)「中日間の四つの基本文書」とは、1972年の日中共同声明、78年の日中平友好条約、98年の日中共同宣言、2008年の戦略的互恵関係の包括的推進にする日中共同声明を指す。 (2025・10・23)

「リベラル21」2025.10.23より許可を得て転載

http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6894.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14488:251027〕