1956 年 10 月 23 日に勃発したハンガリーの動乱は、およそ2週間の市街戦を経て、ソ連軍の戦車によって制圧された。それから 69 年が経過した。何が動乱を惹き起こしたのか、ソ連軍による直接制圧の結果、ハンガリー社会主義はどのような変化を被ったのか。そして、この動乱から得られる歴史の教訓は何か。

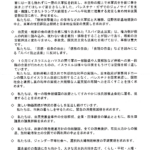

私は 2020 年に上梓した『体制転換の政治経済社会学』(日本評論社)の第8章「体制転換の歴史学―20 世紀社会主義を再考する」において、75 頁にわたって、動乱の全容を描いた。体制転換後にハンガリーに引き渡されたソ連共産党幹部会の議事録資料を踏まえ、動乱にいたる戦後の共産党政権の樹立過程、動乱前後の社会状況、動乱勃発時におけるソ連共産党幹部会の議論、カーダール擁立の事情、その後のカーダール体制の分析を通して、ハンガリー動乱の評価を行った。

社会主義への幻想と現実

ハンガリー動乱は戦後の社会主義運動史や共産党支配にたいする幻想と現実を教えてくれる。世界は米ソ冷戦時代の真っただ中にあり、社会主義勢力は動乱を矮小化し、反乱の抑圧によって社会主義が勝利したと考えた。他方、アメリカを中心とする反社会主義勢力は両体制の力の均衡が崩れるのを恐れ、ソ連支配圏への介入を避けた。

日本では、大内兵衛の動乱評価(雑誌『世界』1957 年 4 月号の対談で、「社会主義を理解できない」百姓国家の反乱と評価)が左派の理解として知られている。共産党も動乱を社会主義に対する反革命と捉えるだけで、それ以上の分析を放棄した。近年になってその評価を180度転換したが、たんに「ソ連の軍事介入であった」と評価替えしただけで、それ以上の深い分析をおこなっていない。なぜなら、動乱の背景となった戦後社会主義の深刻な問題に触れれば、党の存立にかかわる問題を惹起するからである。

もっとも、現在のような情報網が発達している時代とは違い、日本から遠く離れた事件の実際を知ることは難しく、ソ連共産党の評価をそのまま受け入れたということだろう。しかし、この左翼勢力の怠惰な思考が 20 世紀末にかけての体制転換(社会主義体制の崩壊)と欧州共産党の消滅をもたらしたことを忘れてはならない。

日本の左翼運動に及ぼしたハンガリー動乱の影響は軽くなかった。動乱をスターリン主義的支配の結果であり、党国家としての共産党権力を批判する勢力は、共産党から離脱した左翼運動を展開することとなり、全学連運動の分裂やその後の新左翼と呼ばれる運動を惹き起こした。共産党はこの動きを「正統」な共産主義運動に敵対する「異端」のトロツキーイズムとイデオロギー的に切り捨てるだけだった。異論を修正主義、分散主義あるいは急進主義として切り捨てるやり方は、まさにロシア革命初期から戦後社会主義樹立にかけて展開されたイデオロギー闘争を似たものだ。「正統」か「異端」かは、党中央の決定や意見に反対する者を排除するためのイデオロギー基準であった。当時の日本共産党はソ連共産党や中国共産党との深い繋がりがあり、レーニン=スターリン時代の大時代的な発想や対応を克服することができなかった。

拙著の中で、「20世紀社会主義は、その出生から崩壊まで、戦時社会主義の域を出ることがなかった」と結論づけている。自立した社会構成体として考えることができるか否かについても、否定的な評価を行っている。20世紀は戦争の時代であり、戦争と平和を巡る大国間の争いの時代であった。こうした歴史過程の中で、各国共産党は「反戦平和」を旗印に帝国主義的侵略に抗する社会勢力として歴史の役割を担った。20世紀戦時社会主義の共産党は、軍隊組織を真似た「民主集中制」の組織原則を党是としたが、それが少数幹部による「専制的集中制」に転化するのにそれほど時間を要さなかった。その究極的な形がスターリン主義という個人独裁政治である。1930年代の東西両世界に生まれたヒットラーのファシズムとスターリン主義の同質性の分析は、同時代の比較として興味深い歴史的テーマである。

戦後、ソ連が支配権を確立した中東欧圏では、このスターリン型の共産党支配が移植された。ハンガリーではソ連帰りの幹部が共産党の最高指導層を形成し、なかでもラーコーシ・マーチャーシュはスターリンとの個人的な関係をバックに、共産党を牛耳る独裁者になった。

一言で言えば、ハンガリー動乱はこの「スターリン=ラーコーシ体制」への反逆であり、独裁的な共産党支配からの解放を求める反乱であった。スターリンは1953年に他界したが、スターリンからの解放と社会の自由度の高まりが、社会改革の機運を醸成した。ラーコーシは盛り上がる大衆運動を再び強権で弾圧しようとしたが、スターリン主義からの修正を図るソ連共産党は社会不安定化の根源がラーコーシ独裁にあるとして、ラーコーシから共産党書記長ポストを奪い、ラーコーシをソ連へ亡命させる(1956年7月)ことで事態の収拾を図った。

しかし、共産党の社会統制システムが緩んだ結果、自由闊達に議論する社会的状況が生まれた。それがライク・ラースロー(ラーコーシの奸計によって、アメリカ のスパイとして 1949 年処刑された外務大臣)の再埋葬式(1956年10月6日)が契機となって、大規模な大衆行動が始まった。それが17日後に共産党支配そのものへの大衆的反乱へと膨れ上がった。

社会主義(共産党独裁)への幻滅(幻想からの解放)が、ハンガリー動乱を惹き起こした。しかし、ハンガリーのソ連圏からの離脱を容認することは、戦後の米ソ二大大国による支配圏の修正を意味する。その修正を認めれば、新たな領土再編の世界戦争が勃発するという危機感から、西側諸国は動乱を鎮圧するソ連軍の介入を見守ることしかできなかった。

それから 30余年が経過して、東欧の社会主義体制が崩壊し、次いでソ連邦も崩壊した。同様に、欧州の共産党もまた、時代に遅れた組織を維持することができず、 消滅することになった。20世紀戦時社会主義はその歴史的役割を終えたのである。

戦時に強く、平時に弱い共産党

社会主義体制の崩壊の最大の原因は、市場経済に代わる、機能する「計画経済」を樹立できなかったところにある。市場経済を否定し、私有から国有に生産財を転換すれば、自動的に計画経済が生まれるわけではない。

社会主義者のみならず、経済学者にとっても、東西を問わず、「国民経済の計画的制御」は常に魅力的な研究テーマの一つであった。戦後間もない時期に、市場と 計画の結合を数理的に考案する議論がブームになった。しかし、それは現実に機能する理論になり得なかった。数学モデルは学者の議論としては面白いが、実際には何の役にも立たなかった。まして、一部の共産党幹部が考えるように、『資本論』を読めば現実経済が分かるという単純なものでもない。現代になってもそう考える 共産党幹部もいるようだが、それこそ『資本論』を経典化する、『資本論』のカリカチュア化である。

現実の計画化の難しさが、政治による経済管理への恣意的介入を生んだ。いつの間にか、国民経済計画化とは、経済建設の優先度を決める政治局あるは幹部会の決定を意味するものになった。つまり、政治決定を優先すること(政治的主導権を発揮すること)が「計画化」と同義語になってしまった。経済学を学んだことがなく、市場経済の現実も知らない政治家が、国民経済の計画化を実行しようとするのだから、国民経済が崩壊するのにそれほど時間がかからなかった。だから、共産党権力 は社会的不満を弾圧し、西側世界から社会を隔離することで、政権崩壊を避けたのである。

反帝国主義運動で優れた指導力を発揮した政治家だから、平時の国民経済計画化にも優れた能力を発揮できるという幻想が生まれた。その幻想を維持するために、マルクス主義や経典としての『資本論』が社会統制イデオロギーとして使われた。しかし、現実を無視した矛盾の蓄積が、中東欧における戦後社会主義体制の崩壊を導いた。

アジアの社会主義国は中東欧の社会主義崩壊の影響を避けることができた。地理的に離れており、国民の社会的成熟度も低いアジアの国では、独裁権力が維持されてきた。北朝鮮は化石化した独裁体制を強権的に維持し、社会経済を限りなく劣化させている。崩壊を回避した権力の強権的維持の代価が、限りない社会的退化である。「化石化した社会主義」が最終的に封建的な家族支配を生み出したことも、20世紀社会主義の歴史的限界を教えてくれる。

これらの歴史的事実は、多くの分析的課題を提示している。

そもそも、20世紀の社会主義社会は自立した社会経済構体だったのか、それとも歴史の一時期に短時間だけ出現した人類近代化への過渡的な社会だったのか。近代化に失敗した社会主義国は個人独裁体制で社会崩壊を阻止しようとしているが、それは絶対君主制への回帰ではないだろうか。20世紀社会主義は封建制からの発展ではなく、形を変えた啓蒙君主制への回帰を孕む歴史的限界をもっていたのではないか。自己崩壊した社会主義社会は、いったい、人類の歴史にどのような成果と教訓を残したのか。この基本的分析課題へ切り込まない社会主義的主張や社会主義研究は意味を持たない。

マルクス経済学と共産党衰退の必然性

マルクスの社会哲学的思考や方法を学ぶことは現代でも意味あると考えるが、それは『資本論』の一言一句をあれこれ解釈することではない。経済社会をどのよう に分析するかという理論化の方法として、マルクスの方法論を学ぶことには意味がある。戦後日本のマルクス経済学は曲がりなりにも、資本主義経済の新しい発展段階を理解しようという意欲をもっていたが、他方で『資本論』解釈学(訓詁学)もまた多くのマルクス経済学者を取り込んでいた。『資本論』解釈学がこれほど学界に広がる現象は、先進経済国では珍しいことだった。

学者のみが『資本論』訓詁学に陥ったわけではない。共産党指導者にも大きな影響を与えた。近年の歴代指導者は、学者に任せておけば良いような『資本論』の解説本を次々と出版している。レーニンやスターリンのように、政治的指導者としてイデオロギーの理論書を出してその地位を認めさせるのは、時代がかった共産党の悪しき習性だ。政治指導者が『資本論』の解釈学を広めることは、『資本論』を経典化する試み以外の何でもない。1世紀以上も前の著作を一言一句解釈しても、現実を理解することはできない。それは現実を理論化する方法ではない。現実から理論を構成するのではなく、1世紀以上前の著作から現実を理解しようとするのは時代錯誤の転倒思考であり、一つの理論を経典化する宗教的観念論である。

そもそも『資本論』は壮大な社会経済哲学分析書であり、誰もが簡単に読める本ではない。それを、解釈して広めても、現実理解にはほとんど役に立たない。そういう意味のない仕事をしている理論家や政治家に、現実社会を動かせる力はない。それとは反対に、政治指導者が『資本論』解説に精を出すのは、『資本論』の経典化以外の何物でもない。

マルクス経済学の訓詁学への堕落が、共産党指導者の『資本論』経典化を生んだ。時代がまだ「戦争か平和か」という世界では、この種の観念論もわずかに生き延びる余地をもっていた。しかし、大時代的な歴史が終わった現在では、『資本論』解釈学は一部の学者の古文書研究か、現実分析を諦めた政治家の年金生活的読書になってしまった。そのような学者や政治家が現実世界を動かす力を持たないことは当然のことである。

訓詁マルクス経済学者や経典重視の政治組織が21世紀を生き延びることはない。それが歴史の現実である。時代を捉える理論や方法的態度なしに、マルクス的社会経済分析が有効な理論(方法)として確立されることはない。

戦争なき敗戦に向かう日本

1989年に始まった中東欧社会主義の崩壊と、それにつづくソ連邦の解体は、20世紀の歴史の再考を促している。なにゆえに社会主義国家は崩壊せざるを得なかったのか、崩壊によって社会主義制度のすべてが失われたのか、それとも社会主義時代 のポズィティヴな遺産は今なお中東欧世界に生き続けているのか。西欧共産党が消滅したのにたいし、アジアの共産党はなぜ生きながられているのか。共産党支配下にある中国は、はたして社会主義国家といえるのか、それとも共産党イデオロギー に支えられた独裁国家の一つの変形なのか。中国の経済的発展は共産党権力の支配によるものなのか、それとも実行不可能な「国民経済計画化」を放棄し(社会主義 思想の最も重要な部分を放棄し)、市場経済導入への全面的転換の結果なのか。とすれば、中国社会主義は開発独裁の一つの形態ではないのか。そして、先進国の中で唯一、共産党の名称を維持している日本共産党に、どのような未来が予測されるのか。

1世紀以上も前の、「戦争か平和か」の時代に生まれた民主集中制(民主主義的中央集権制)は、横暴な君主制国家権力と戦うための組織原則だった。欧州の共産党は社会主義体制崩壊を契機にこの組織原則を放棄した。それが共産党の解党となった。そして、欧州左翼は組織内の党員活動の自由度を高めた新たな左翼組織として生まれ変わった。

日本共産党は旧来の組織原則を墨守することで、世界史的な歴史変動を乗り越えようとした。しかし、この硬直した対応こそが、その後の共産党の持続的な衰退を招いている。それは旧社会主義圏の中で、細々と生きながられる北朝鮮のように、世界の趨勢から取り残された組織が弱体化しながら衰退していく過程と同じである。

なぜ、日本の共産党は20世紀初頭の党組織原則を墨守せざるを得ないのか。それはこの原則を放棄すれば、組織が解体するからだ。「自由で闊達な意見交換ができる党組織を作れば党は解体する」という現実を回避しようとすれば、漸次的衰退の道をたどるしかない。この厳然とした歴史的現実の中で、どぶ板活動と抽象的な社会主義・共産主義理念の追求という、関連性が見いだせない中途半Bな目標を掲げる閉鎖組織に成り下がってしまった。日本の左翼運動は大きな再編なしには立ち行かなくなっている。さもなければ、慣性に任せて無作為に衰退・消滅の道を歩むだけのことだ。

日本は人口の急激な減少という歴史的現実に向き合わなければならない時代を迎 えている。もう 70年もすれば、日本の経済社会は半減した人口で、社会経済生活をやり繰りしなければならない時代を迎える。それは空想的な共産主義理念とはまったく異なる世界である。

このような歴史的課題を抱える日本では、与党も野党も目先の票だけを考えて、社会的にそれほど意味があるとは思われない政策をめぐって右往左往するばかりだ。莫大な国家債務を抱えた日本の人口が激減するというのに、消費税軽減を主張し、公的債務を増やす政策を主張するのは、目先の利益だけを考えたポピュリズムである。膨大な国家債務の行く末を議論することなく、与党も野党も、さらに国債発行で消費拡大推進を政策に掲げている。まさに亡国の政治である。

このような歴史状況の中で、ポピュリズムに埋没せずに、将来日本の行く末を指し示すことこそ、政治家や政党が目指すべき政治姿勢である。さもなければ、日本は極東の小国へと転落することになろう。その時になって悔やんでももう遅い。20世紀の日本は無意味な戦争に突入し、厳しい歴史のしっぺ返しを受けた。事後になって、「なぜ、あんな馬鹿な戦争に突入したのか」と悔やんでも、後の祭りだ。

今、日本は再び大きな過ちを繰り返えそうとしている。消費減税を競い合い、目先の景気だけを追い求めるのは、長期的持続可能性を無視した刹那的な政策である。 やがて、人々は「なぜ、そんな簡単なことが分からなかったのか」と再び悔やむことになろう。「時すでに遅し」である。一億総アベノミクスの呪縛から逃れない日本に未来はない。それに気づかない日本人は、今度は、戦争なき敗戦を迎えること になろう。

(2025 年10 月 18日「ブタペスト通信」から)

「リベラル21」2025.10.29より許可を得て転載

http://lib21.blog96.fc2.com/blog-entry-6898.html

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/

〔opinion14493:251029〕