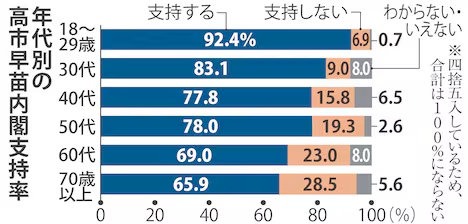

![]() 新年の挨拶を、「熊」で塗りつぶそうと書き始めたのですが、順序を変えました。ウクライナもパレスチナも戦火が止まない局面で、米国が新国家安全保障戦略(NSS)を発表、それに、前回高市早苗内閣はイギリス保守党「トラスへの道を歩む」と問題提起したのに、どうやら若者・保守層の高支持率が続き、維新の会のみならず、国民民主党も連立視野の閣外協力に向かう勢いで、高市早苗内閣が続きそうな、日本の政局が気になります。

新年の挨拶を、「熊」で塗りつぶそうと書き始めたのですが、順序を変えました。ウクライナもパレスチナも戦火が止まない局面で、米国が新国家安全保障戦略(NSS)を発表、それに、前回高市早苗内閣はイギリス保守党「トラスへの道を歩む」と問題提起したのに、どうやら若者・保守層の高支持率が続き、維新の会のみならず、国民民主党も連立視野の閣外協力に向かう勢いで、高市早苗内閣が続きそうな、日本の政局が気になります。

![]() トランプの米国国家安全保障戦略(NSS)について、日本でのコメントにはアジア地域についての中国と日本に言及するパターンが多いのですが、全文を素直に読むと、トランプ政権の「アメリカ第一」が、新モンロー主義というべき北中南アメリカ大陸と欧州・中東・アジアを切り離す戦略で、欧州との対立がはっきりと書かれています。ロシアも中国も、敵というよりライバルで、「世界の警察官」からは撤退の方向です。ベネズエラやホンジュラスには、米軍の暴力を用いてでも政権を変え、米国の国益を貫ぬこうとする意志を示します。国連や国際法も無視されます。議会の民主党ばかりでなく、米国憲法と最高裁判所を含めて、トランプ専政へのブレーキが必要です。

トランプの米国国家安全保障戦略(NSS)について、日本でのコメントにはアジア地域についての中国と日本に言及するパターンが多いのですが、全文を素直に読むと、トランプ政権の「アメリカ第一」が、新モンロー主義というべき北中南アメリカ大陸と欧州・中東・アジアを切り離す戦略で、欧州との対立がはっきりと書かれています。ロシアも中国も、敵というよりライバルで、「世界の警察官」からは撤退の方向です。ベネズエラやホンジュラスには、米軍の暴力を用いてでも政権を変え、米国の国益を貫ぬこうとする意志を示します。国連や国際法も無視されます。議会の民主党ばかりでなく、米国憲法と最高裁判所を含めて、トランプ専政へのブレーキが必要です。

![]() 他方で、ロシアも中国も韓国・日本も、時々の状況下での気まぐれな取引dealの対象として扱う方向性が見えます。重要なのは、これが短気で認知症気味のトランプ大統領の戦略であると共に、おそらくトランプは骨子のみ説明を受け承認したに違いなく、共和党宗教右派の正統な後継者J.D.ヴァンス副大統領らトランプ側近たちのドグマ的指針として、長く活用されそうな問題です。世論調査では、トランプの専政に批判も高まっていますが、民主党に大統領選での救世主が現れないと、ヴァンスがトランプ支持層を引き継ぎ、世界は20世紀の国際秩序・趨勢から大きくはずれ、奇妙な地政学的混沌をもたらしそうです。

他方で、ロシアも中国も韓国・日本も、時々の状況下での気まぐれな取引dealの対象として扱う方向性が見えます。重要なのは、これが短気で認知症気味のトランプ大統領の戦略であると共に、おそらくトランプは骨子のみ説明を受け承認したに違いなく、共和党宗教右派の正統な後継者J.D.ヴァンス副大統領らトランプ側近たちのドグマ的指針として、長く活用されそうな問題です。世論調査では、トランプの専政に批判も高まっていますが、民主党に大統領選での救世主が現れないと、ヴァンスがトランプ支持層を引き継ぎ、世界は20世紀の国際秩序・趨勢から大きくはずれ、奇妙な地政学的混沌をもたらしそうです。

![]() トランプの米国は、中国とのG2時代を意識し、欧州ばかりでなく韓国や日本も、それに従属させられる気配です。日本の高市内閣が、台湾有事の国会答弁で中国との関係が硬化しようと、助け船を出すようではありません。同盟国の国防費増大は推奨しますが、それもどうやら米国製兵器売り込みの取引。核兵器を持ちたいといっても、韓国に対しても日本に対しても勝手な振る舞いは許さないでしょう。

トランプの米国は、中国とのG2時代を意識し、欧州ばかりでなく韓国や日本も、それに従属させられる気配です。日本の高市内閣が、台湾有事の国会答弁で中国との関係が硬化しようと、助け船を出すようではありません。同盟国の国防費増大は推奨しますが、それもどうやら米国製兵器売り込みの取引。核兵器を持ちたいといっても、韓国に対しても日本に対しても勝手な振る舞いは許さないでしょう。

![]() そんななかで、高市内閣の新年度予算編制は、どうやら防衛予算増大や野党対策を孕む高物価対策バラマキで肥大化し、史上最大の122兆円とのことです。国債費が初めて30兆円を越えて、金利が上がれば自由度は少なくなる、いびつな構造です。日中関係・日米関係では奇手はなさそうですから、どうやら「アベノミクス」再版の経済政策が、円安・インフレでいつ国民から見放されるかにかかっているようです。

そんななかで、高市内閣の新年度予算編制は、どうやら防衛予算増大や野党対策を孕む高物価対策バラマキで肥大化し、史上最大の122兆円とのことです。国債費が初めて30兆円を越えて、金利が上がれば自由度は少なくなる、いびつな構造です。日中関係・日米関係では奇手はなさそうですから、どうやら「アベノミクス」再版の経済政策が、円安・インフレでいつ国民から見放されるかにかかっているようです。

![]() ここでも、ふがいない野党ばかりでなく、労組や市民運動による裁判を含むブレーキ役が期待されます。最大の武器なはずの日本国憲法が、十分活用されていません。社会党の村山富市に続いて、共産党の不破哲三が亡くなりました。一つの時代の終わりです。村山は、社会党を解体に導いても戦後50年の「村山談話」を残しました。マルクス、エンゲルス、レーニンの文献から都合のいい箇所を引くのが得意だった不破は、ソ連崩壊後も何とか中国や北朝鮮に希望を託そうと老醜をさらし、コミンテルンの残骸を残しただけでした。「野党」「共闘」「党首」の意味も、バージョン・アップが必要です。

ここでも、ふがいない野党ばかりでなく、労組や市民運動による裁判を含むブレーキ役が期待されます。最大の武器なはずの日本国憲法が、十分活用されていません。社会党の村山富市に続いて、共産党の不破哲三が亡くなりました。一つの時代の終わりです。村山は、社会党を解体に導いても戦後50年の「村山談話」を残しました。マルクス、エンゲルス、レーニンの文献から都合のいい箇所を引くのが得意だった不破は、ソ連崩壊後も何とか中国や北朝鮮に希望を託そうと老醜をさらし、コミンテルンの残骸を残しただけでした。「野党」「共闘」「党首」の意味も、バージョン・アップが必要です。

![]() 2025年の漢字は「熊」でした。岩手県で生まれ育ちましたが、生きている熊は、動物園でしかみたことはありません。半世紀ほど前に、旧東ドイツ・ベルリンの動物園で見たのが最期でしょうか。ベルリンのシンボルマークは熊で、毎年極寒の2月におこなわれる世界3 大映画祭の一つ、ベルリン国際映画祭の最高賞は金熊賞です。日本人監督も、1963年 今井正監督『武士道残酷物語』、2002年 –宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』が受賞しています。この映画祭は、1951年に西ベルリンで始まって、東西統一後は、ベルリン各所で上映されています。ただし冷戦下の西ベルリンでは、「自由世界のショーケース」として企画され、オープニング作品はアルフレッド・ヒッチコック監督の『レベッカ』でした。

2025年の漢字は「熊」でした。岩手県で生まれ育ちましたが、生きている熊は、動物園でしかみたことはありません。半世紀ほど前に、旧東ドイツ・ベルリンの動物園で見たのが最期でしょうか。ベルリンのシンボルマークは熊で、毎年極寒の2月におこなわれる世界3 大映画祭の一つ、ベルリン国際映画祭の最高賞は金熊賞です。日本人監督も、1963年 今井正監督『武士道残酷物語』、2002年 –宮崎駿監督『千と千尋の神隠し』が受賞しています。この映画祭は、1951年に西ベルリンで始まって、東西統一後は、ベルリン各所で上映されています。ただし冷戦下の西ベルリンでは、「自由世界のショーケース」として企画され、オープニング作品はアルフレッド・ヒッチコック監督の『レベッカ』でした。

![]() 冷戦時代も東側の映画の出品が禁じられたわけではありませんでした。ソ連の映画『登攀(とうはん)』は、その芸術的な完成度の高さと、普遍的な道徳的・哲学的なテーマが高く評価され、1977年のベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞しました。後のベルリンの壁開放、ソ連崩壊の方から振り返ると、冷戦崩壊の一つの契機となった1975年の全欧安保ヘルシンキ宣言の緊張緩和効果とみなすこともできますが、当時の映画界の人々は、無論、そうした政治的な企図は否定し、芸術性を評価したとするでしょう。文化・芸術やスポーツの国際交流では、こうした「歴史の後知恵」でわかることが、たびたびあります。

冷戦時代も東側の映画の出品が禁じられたわけではありませんでした。ソ連の映画『登攀(とうはん)』は、その芸術的な完成度の高さと、普遍的な道徳的・哲学的なテーマが高く評価され、1977年のベルリン国際映画祭で金熊賞を受賞しました。後のベルリンの壁開放、ソ連崩壊の方から振り返ると、冷戦崩壊の一つの契機となった1975年の全欧安保ヘルシンキ宣言の緊張緩和効果とみなすこともできますが、当時の映画界の人々は、無論、そうした政治的な企図は否定し、芸術性を評価したとするでしょう。文化・芸術やスポーツの国際交流では、こうした「歴史の後知恵」でわかることが、たびたびあります。

![]() ベルリンの熊は動物園ですが、どうも岩手の熊は、アーバンベアーといって、人間に慣れて市街地に出没しているようです。私の母校の盛岡一高の道一つ隔てた岩手大学構内にも、かつて実家があった緑が丘付近にも、出てきたようです。人間社会の変化の方が、熊の生態を変化させているようです。2年前にニューヨーク・タイムズ紙「2023年に行くべき52カ所」の世界第二位に盛岡市が選ばれ、一時は外国人観光客で溢れたという国の指定文化財・岩手銀行旧本店本館にも現れたとのことで、観光客ばかりでなく、こどもたちの通学や夜の一人歩きにも支障が出て、せっかく大谷翔平で盛り上がった夏から、雪が降っても手を抜けない正月になります。

ベルリンの熊は動物園ですが、どうも岩手の熊は、アーバンベアーといって、人間に慣れて市街地に出没しているようです。私の母校の盛岡一高の道一つ隔てた岩手大学構内にも、かつて実家があった緑が丘付近にも、出てきたようです。人間社会の変化の方が、熊の生態を変化させているようです。2年前にニューヨーク・タイムズ紙「2023年に行くべき52カ所」の世界第二位に盛岡市が選ばれ、一時は外国人観光客で溢れたという国の指定文化財・岩手銀行旧本店本館にも現れたとのことで、観光客ばかりでなく、こどもたちの通学や夜の一人歩きにも支障が出て、せっかく大谷翔平で盛り上がった夏から、雪が降っても手を抜けない正月になります。

![]() 1962年のレイチェル・カーソン『沈黙の春』は、魚類や鳥類の生態学的調査から生まれたものでした。10年後にローマクラブ報告『成長の限界』が警告されるもととなり、その中心的執筆者の一人であるドネラ・メドウズが、冷戦崩壊期に「100人の地球村」を著し、階級闘争とか戦争よりも、地球全体の環境・生態系を守る人類史的課題を示しました。日本では斎藤幸平さんの著書で知られるようになった新たな地質学的時代区分「人新世Anthropocene」は、それらを受けた、人類の共存と平和な国際秩序を期待させるものでした。より大きく言えば、産業革命以来の工業化・都市化の波に歯止めをかけて、見直すべき引照点でした。

1962年のレイチェル・カーソン『沈黙の春』は、魚類や鳥類の生態学的調査から生まれたものでした。10年後にローマクラブ報告『成長の限界』が警告されるもととなり、その中心的執筆者の一人であるドネラ・メドウズが、冷戦崩壊期に「100人の地球村」を著し、階級闘争とか戦争よりも、地球全体の環境・生態系を守る人類史的課題を示しました。日本では斎藤幸平さんの著書で知られるようになった新たな地質学的時代区分「人新世Anthropocene」は、それらを受けた、人類の共存と平和な国際秩序を期待させるものでした。より大きく言えば、産業革命以来の工業化・都市化の波に歯止めをかけて、見直すべき引照点でした。

![]() 21世紀も四半世紀を過ぎて、人類は逆に、生態系破壊と戦争の方に、逆走しているようです。「100人の地球村」の最新版によれば、「世界が100人の村だったら、52人が女性で、48人が男性です。100人のうち、男性が50人、女性が50人。子どもが26人、成人が74人、そのうち8人が64歳以上の高齢者。61人がアジア人で、13人がアフリカ人、13人が南北アメリカ人で、12人が欧州人。あとの1人が南太平洋地域の人です。すべての富のうち、6人が59%を持っていて、その6人はアメリカ合衆国の人です。74人が残りの39%を、更に残りの20人がたったの2%を分け合っています。」「キリスト教徒33人、イスラム教徒22人、仏教徒7人、その他の宗教の信者12人、無神論者12人」「母語が英語は16人、中国語が14人、ヒンディー語7人、スペイン語6人、フランス語4人、アラビア語3人、ロシア語2人、その他日本語など何千もの多様な言語が48人です」ーーこんな多様な世界を、一元的理論で説明し、一色に塗りつぶすのは、不可能です。

21世紀も四半世紀を過ぎて、人類は逆に、生態系破壊と戦争の方に、逆走しているようです。「100人の地球村」の最新版によれば、「世界が100人の村だったら、52人が女性で、48人が男性です。100人のうち、男性が50人、女性が50人。子どもが26人、成人が74人、そのうち8人が64歳以上の高齢者。61人がアジア人で、13人がアフリカ人、13人が南北アメリカ人で、12人が欧州人。あとの1人が南太平洋地域の人です。すべての富のうち、6人が59%を持っていて、その6人はアメリカ合衆国の人です。74人が残りの39%を、更に残りの20人がたったの2%を分け合っています。」「キリスト教徒33人、イスラム教徒22人、仏教徒7人、その他の宗教の信者12人、無神論者12人」「母語が英語は16人、中国語が14人、ヒンディー語7人、スペイン語6人、フランス語4人、アラビア語3人、ロシア語2人、その他日本語など何千もの多様な言語が48人です」ーーこんな多様な世界を、一元的理論で説明し、一色に塗りつぶすのは、不可能です。

![]() ジャイアントパンダは中国語で「大熊猫」ですが、生物学では猫ではなく食肉目クマ科で、熊の一種です。ヒグマと同じです。ただ、その生息地が中国の高山地帯で、白黒の毛皮で主に竹を食べる愛くるしさが世界の子供たちに愛され、中国外交の大きなソフトパワーになっています。そのパンダが、新年早々に日本からいなくなります。上野動物園のシャオシャオとレイレイが、里帰りします。巷の観測筋に依れば、高市首相の台湾有事発言がもたらした、インバウンド激減、不動産・留学生敬遠と同様の経済的打撃です。

ジャイアントパンダは中国語で「大熊猫」ですが、生物学では猫ではなく食肉目クマ科で、熊の一種です。ヒグマと同じです。ただ、その生息地が中国の高山地帯で、白黒の毛皮で主に竹を食べる愛くるしさが世界の子供たちに愛され、中国外交の大きなソフトパワーになっています。そのパンダが、新年早々に日本からいなくなります。上野動物園のシャオシャオとレイレイが、里帰りします。巷の観測筋に依れば、高市首相の台湾有事発言がもたらした、インバウンド激減、不動産・留学生敬遠と同様の経済的打撃です。

![]() 新年に当たっての「今月の三冊」の一つ目は、映画にすることにしました。昨年の新年に、フィンランド映画『キノ・ライカ 小さな町の映画館』を取りあげたら、大きな反響がありました。私の友人のフィンランド国籍をとった元日本人が歌手として登場した奇遇もありましたが、なんといっても、森と湖に囲まれた彼の地での住人コミュニティが心を打ったらしいです。1年後の私は、独力でアップリンク吉祥寺にでかけ、映画「プラハの春ーー不屈のラジオ報道」をみてきました。1968年のチェコスロヴァキアでの、ドプチェク大統領等の現存社会主義民主化の試みに、ソ連などワルシャワ条約機構軍が戦車を送って押しつぶした際、国営ラジオ局の報道員たちが、チームで抵抗した報道魂の記録です。言論の自由を守る運動の記録として感動的ですが、私には、当時は一つの国で「ビロードの革命」後に二つの国に分かれたチェコとスロヴァキアの映画人が、この映画で再び手を組み、両国の映画賞を総なめにした話に、新しい可能性を見ました。

新年に当たっての「今月の三冊」の一つ目は、映画にすることにしました。昨年の新年に、フィンランド映画『キノ・ライカ 小さな町の映画館』を取りあげたら、大きな反響がありました。私の友人のフィンランド国籍をとった元日本人が歌手として登場した奇遇もありましたが、なんといっても、森と湖に囲まれた彼の地での住人コミュニティが心を打ったらしいです。1年後の私は、独力でアップリンク吉祥寺にでかけ、映画「プラハの春ーー不屈のラジオ報道」をみてきました。1968年のチェコスロヴァキアでの、ドプチェク大統領等の現存社会主義民主化の試みに、ソ連などワルシャワ条約機構軍が戦車を送って押しつぶした際、国営ラジオ局の報道員たちが、チームで抵抗した報道魂の記録です。言論の自由を守る運動の記録として感動的ですが、私には、当時は一つの国で「ビロードの革命」後に二つの国に分かれたチェコとスロヴァキアの映画人が、この映画で再び手を組み、両国の映画賞を総なめにした話に、新しい可能性を見ました。

![]() 1968年のプラハは、1989年の東欧革命の前哨戦でした。映画にも見られたソ連のKGBと結びついた国民監視組織の、89年に曝かれた典型が、東ドイツDDRの国家保安省(シュタージ、stasi)でした。この東ドイツのシュタージ体制に翻弄されたDDRと日本の経済交流を徹底的に追ったのが、在独日経新聞記者の赤川省吾『日独冷戦秘史』(慶應義塾大学出版会)、ベルリン自由大学の博士論文にふさわしい、第一次資料からの外交史の再現です。DDR側の産業スパイ中心の分析ですが、日本の財界幹部や自民党政治家の脳天気を見ると、文化芸術学術交流でも同じだったのではないかと、予測されます。本格的研究の継続が期待されます。

1968年のプラハは、1989年の東欧革命の前哨戦でした。映画にも見られたソ連のKGBと結びついた国民監視組織の、89年に曝かれた典型が、東ドイツDDRの国家保安省(シュタージ、stasi)でした。この東ドイツのシュタージ体制に翻弄されたDDRと日本の経済交流を徹底的に追ったのが、在独日経新聞記者の赤川省吾『日独冷戦秘史』(慶應義塾大学出版会)、ベルリン自由大学の博士論文にふさわしい、第一次資料からの外交史の再現です。DDR側の産業スパイ中心の分析ですが、日本の財界幹部や自民党政治家の脳天気を見ると、文化芸術学術交流でも同じだったのではないかと、予測されます。本格的研究の継続が期待されます。

![]() この問題を20世紀から今日まで続く国家間情報ゲームの一環として壮大に描くのが、ハーバード大学の冷戦史専門家カルダー・ウォルトン『スパイたちの百年戦争』(白水社)。 Epic Intelligence War(壮大な情報戦)というように、彼は冷戦が終わったとは見なしていません。むしろ永続するとみているようです。「ソヴェト連邦における『社会主義』は、西ヨーロッパの自由な民主主義社会における社会主義とは異なっていた。……クレムリンが社会主義という言葉を強奪してしまった結果、社会主義と共産主義をめぐる長く不毛な論争が始まった」と、20世紀の冷戦をイデオロギーより広い文脈で位置づけ、そこに介在する諜報戦・情報戦の意味を探ろうとしているようです。社会主義や共産主義と離れて、ロシアや中国の支配体制の分析が、必要だというのです。まだ読み始めたばかりですが、民主主義と権威主義がせめぎ合う世界構造の文明化を読み取れそうなので、正月休みに、じっくり読むことにします。

この問題を20世紀から今日まで続く国家間情報ゲームの一環として壮大に描くのが、ハーバード大学の冷戦史専門家カルダー・ウォルトン『スパイたちの百年戦争』(白水社)。 Epic Intelligence War(壮大な情報戦)というように、彼は冷戦が終わったとは見なしていません。むしろ永続するとみているようです。「ソヴェト連邦における『社会主義』は、西ヨーロッパの自由な民主主義社会における社会主義とは異なっていた。……クレムリンが社会主義という言葉を強奪してしまった結果、社会主義と共産主義をめぐる長く不毛な論争が始まった」と、20世紀の冷戦をイデオロギーより広い文脈で位置づけ、そこに介在する諜報戦・情報戦の意味を探ろうとしているようです。社会主義や共産主義と離れて、ロシアや中国の支配体制の分析が、必要だというのです。まだ読み始めたばかりですが、民主主義と権威主義がせめぎ合う世界構造の文明化を読み取れそうなので、正月休みに、じっくり読むことにします。

![]() 神田神保町のタウン誌『本の街』連載「国際歴史探偵の書斎から」が好評です。本サイトでは、それを典拠や写真で補足・拡充してあります。11月号の第一回「竹久夢二の描いた二枚の『ベルリンの公園』の入国経路の謎」に続いて、12月号の第二回「松本清張『球形の荒野』のモデルは『亡命者』崎村茂樹か」、26年新年号の第三回「ゾルゲと福本和夫のドイツでの一期一会」も古書店街で話題になっているそうです。正月休み明けには、第四回「宮本百合子の『こわれた鏡』と『日本のソルジェニツィン』勝野金政」が発売されます。現物が到着次第、本サイト「国際歴史探偵の書斎から」に補足・拡充版をアップしますので、ご期待下さい。

神田神保町のタウン誌『本の街』連載「国際歴史探偵の書斎から」が好評です。本サイトでは、それを典拠や写真で補足・拡充してあります。11月号の第一回「竹久夢二の描いた二枚の『ベルリンの公園』の入国経路の謎」に続いて、12月号の第二回「松本清張『球形の荒野』のモデルは『亡命者』崎村茂樹か」、26年新年号の第三回「ゾルゲと福本和夫のドイツでの一期一会」も古書店街で話題になっているそうです。正月休み明けには、第四回「宮本百合子の『こわれた鏡』と『日本のソルジェニツィン』勝野金政」が発売されます。現物が到着次第、本サイト「国際歴史探偵の書斎から」に補足・拡充版をアップしますので、ご期待下さい。

皆様も、くれぐれも健康に留意して、よい新年をお過ごしください!

ネチズンカレッジ2025年10月新規開講コース案内

2025年9月の新規開講に当たって、30年近い「ネチズンカレッジ」の伝統と実績を引き継ぎながら、SNS時代にマッチした新たなコースを構成していきます。

情報学中心のカリキュラム再編成

国際歴史探偵の書斎から(神保町「新・本の街」誌提携)

![]() Global Netizen College (in English)

Global Netizen College (in English)

![]() 「ネチズンカレッジ」の30年(過去ログ)

「ネチズンカレッジ」の30年(過去ログ)

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 https://chikyuza.net/ 〔eye6089 : 260102〕