「法権利の哲学」序文で、ヘーゲルは、哲学は時代の子であるといい、あるいは哲学とは時代を思想として捉え表現したものだという。だとすれば、哲学的テキストの解釈というものも、解釈者がどれほど偏見なくテキスト内在的に論旨を捉え

本文を読む滝口清栄の執筆一覧

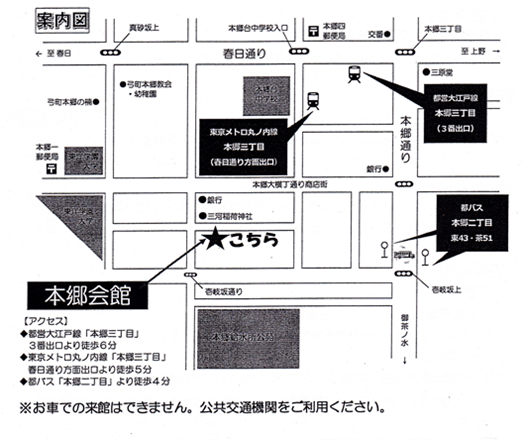

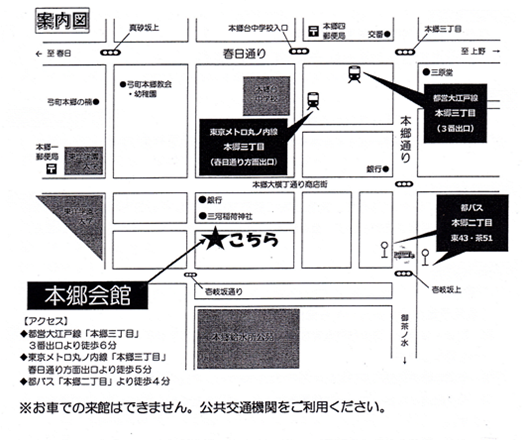

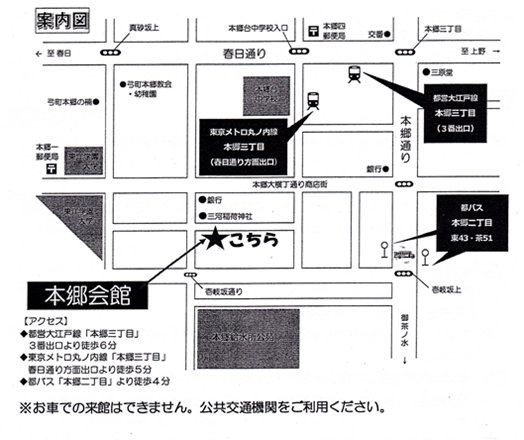

【11月29日(土)】第32回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明現代の強い課題意識をもって、ヘーゲルの「法権利の哲学」を読み込んだ秀作といえる福吉勝男「現代の公共哲学とヘーゲル」(未来社 2010年)。氏はヘーゲルの「法権利の哲学」のテーマを、達意の一文で次のようにまとめている。「

本文を読む【10月25日(土)】第31回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明ヘーゲルは、近代国家を<国家・市民社会>の二重構造よりなるものとして捉えた。同じような見方をアダム・スミスやK・マルクスもしていたといえるが、ただし後者の場合、市民社会は経済社会(経済的土台)とほぼ同一視されていたであ

本文を読む【9月27日(土)】第30回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明ヘーゲル「法・権利哲学(要綱)」中の立憲君主論は、おそらく評価が幾重にも分かれるであろうことは、門外漢の私にも想像しうる。詳細は他日を期したいが、同一著書においても立憲君主制の意義や役割についての叙述に、アクセントやニュ

本文を読む【8月30日(土)】第29回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明ヘーゲル国家論の中枢をなす立憲君主制という概念。ヘーゲルは、若き日の「ドイツ憲法論」において立憲君主制をもって市民社会成熟の頂点に立つものとしたが、この立場は終生変わっていないのではなかろうか。のちのマルクス的見地――

本文を読む【6月28日(土)】第27回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明ロシア革命史の泰斗、イギリスの歴史家E・H・カーは、その著「歴史とは何か」で述べています。「歴史とは、現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話である」と。歴史とは、我々の外に客観的に存在する過去の出来事の、たんなる集積

本文を読む【5月31日(土)】第26回「ヘーゲル研究会」のお知らせ

著者: 野上俊明ヘーゲル(1770―1831)は若き日に際会したフランス革命(1789)に絶大な影響を受けました。途中、ジャコバン独裁による恐怖政治などで革命に幻滅することもあったとしても、しかしのちのちまで、毎年バスチューユ牢獄が陥

本文を読む【2月22日(土)】第23回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明前回学んだ、国家と宗教の関係を論じている§270には、次のような文章がありました。「真なるものとは、・・・内なるものが外なるものへ、理性の構想が実在性へと踏み越えてゆく巨大な歩みである。そこにおいて全世界史は孜々として

本文を読む【10月26日(土)】第20回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明1. テーマ:ヘーゲルの市民社会論 中央公論社「世界の名著」の「ヘーゲル・法の哲学」から 第三章 国家(§257~§360)を講読会形式で行ないます。今回は§261からです。 ★国内では数少ないヘーゲル「法(権利)の哲学

本文を読む【10月26日(土)】第20回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明ヘーゲル「法権利の哲学」・国家論の章については、市民社会論に比して左翼やリベラル派の関心は概して高くはない。自らの思想の歩みを顧るとき、その原因は我々の関心の持ちようが、「国家の死滅」や「商品経済の廃棄」の方に強く傾い

本文を読む【9月28日(土)】第19回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明前回の研究会では、滝口先生は、ヘーゲル「法(権利)の哲学」(1820年)の出版に対し、同時代の識者たちが行なった様々な批評を通観することによって、ヘーゲル社会哲学の射程の大きさを逆照射されました。もとより保守派からリベ

本文を読む【7月27日(土)】第17回ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明前回で「市民社会」の章を終え、今回から「国家」の章に入ります。優れた古典というものは、個々人の問題意識に応じて様々な答え方をしてくれるものなので、単純な割り切り方は禁物です。ただ学習の便宜のためという条件付きで、「市民

本文を読む【6月29日(土)】第16回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明私的所有と営業の自由の原理に立つ市民社会の主要な矛盾、つまり原理的に解決不可能な問題が、貧困問題、富と貧困の格差問題であることをヘーゲルは見抜いています。それゆえ、市民的原理(市場原理)を補完すべく社会政策――ポリツァ

本文を読む【4月27日(土)】第14回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明前回に続き、金子武蔵「ヘーゲルの国家観」についての追加的な感想を述べる。この書のテーマは、当然ながらヘーゲルの生涯にわたり国家観、国家論の成立・成熟過程を追跡し、ヘーゲルにおける近代的法治国家の法哲学的な体系構想を明ら

本文を読む【3月30日(土)】第13回「ヘーゲル研究会」のお知らせ

著者: 野上俊明時空の制約を超えて、現在の我々をなお感動させて止まないものを古典というのなら、80年前「アジア太平洋戦争」最中に刊行された金子武蔵著「ヘーゲルの国家観」は、ヘーゲル研究書の古典中の古典といえるであろう。総力戦という当時

本文を読む第12回「ヘーゲル研究会」のお知らせ

著者: 野上俊明1月中旬、スイスのダボスで行われた世界経済フォーラム(WEF)年次総会(通称「ダボス会議」)の開幕式で、居並ぶ欧米の政財界のVIPたちを前に中国の李強首相が熱弁を振るった。李首相は、習近平体制の輝かしい経済成果をあれこ

本文を読む【12月23日(土)】第11回へーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明前回のあらまし――市民社会における自由な経済活動は、抽象的人格と(私的)所有権をもとに成立しており、それを承認し法として効力あらしめるのが司法活動である、というのである。 以下は、少しバイアスがかかっているかもしれない、

本文を読む【11月25日】第10回へーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明前回のあらまし――ヘーゲルは、市民社会における社会的富の生産と交換とその取得における仕方様式の相違に基づいて、市民社会内に三つの身分(Stände)―農業身分・商工身分・普遍的身分(政治家・官僚・軍人)―が形成されるとす

本文を読む【7月22日(土)】第六回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明これまで二回の「市民社会」論の講読から見えてきたことを、自己流ながら簡単にまとめます。 普遍性と特殊性の論理的概念を使って、ヘーゲルは市民社会を成立させている個の契機と共同性の契機の相互関係を明らかにします。個の契機

本文を読む【5月27日(土)】第四回ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明滝口先生は、後期ヘーゲル哲学のモチーフを「近代とは何かの問いかけ」とされています。デカルトやスピノザ、ホッブスやロック、そしてカントやルソーらの思想的エッセンスを批判的に凝縮して自己の哲学体系に組み入れ、ポスト・モダン

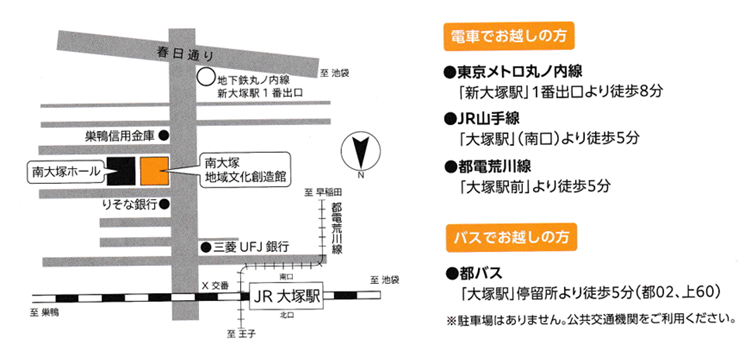

本文を読む4月2日(土)現代史研究会のご案内

著者: 合澤清4月2日(土)午後1:00~5:00 場所:明治大学駿河台校舎・研究棟第9会議室 講師:滝口清栄(法政大学教員・日本ヘーゲル学会) テーマ:ヘーゲル『法哲学』の世界 滝口清栄氏は、 「ヘーゲル『法(権利)の哲学』」(御茶

本文を読む同時代史の中のヘーゲル国家論― 1817・18年法哲学講義と「立憲君主制」のライトモチーフ ―

著者: 滝口清栄はじめに 『法(権利)の哲学の要綱』(1820年、以下『法(権利)の哲学』と略記)は出版されてから今日にいたるまで、さまざまな論争を生み出してきた。この書はプロイセン体制追認の書と解釈されることもあれば、鋭い時代批判の書

本文を読む現代史研究会のお知らせ

著者: 研究会事務局日時:2月15日(土)午後1:00~5:00 テーマ:「ヘーゲルの国家論について」 講師:滝口清栄(法政大学教員) 参加費:500円 参考文献:滝口清栄著『ヘーゲル哲学入門』(社会評論社)、加藤・滝口編『ヘーゲルの国家論

本文を読む『精神現象学』「絶対知」のアウトライン ならびに舞台装置としてのEntäusserung

著者: 滝口清栄一 精神の生成を総括する「絶対知」、Entäusserungの意味するもの 1)(第一段落) 「絶対知」章の課題:宗教の表象性を克服すること。 この課題を遂行するベースは、〈自己意識の外化〉にある。 自己意

本文を読む『精神の現象学』第八章 絶対知(その2)

著者: 滝口清栄【第12段落】 この絶対知の本性、そのもろもろの契機と運動はどのようなものであるか。それは、この絶対知が自己意識の〈純粋な自覚存在〉である(自己意識が絶対知をしっかりと知を通して把握するにいたった)というかたちで明らかに

本文を読む『精神の現象学』第八章 絶対知(翻訳):その1

著者: 滝口清栄*かなり長文の翻訳なので、二回に分割掲載することに致しました。ご了承ください。(編集部) まえがきとして 「『精神現象学』の「絶対知」章は、マルクスがパリ手稿で、「絶対知」章の抜粋を作り、思索の糧としようとしたことを手始

本文を読むヘーゲル法哲学研究 ―回顧と展望―(3.12現代史研レジュメ)

著者: 滝口清栄はじめに ヘーゲル研究は、とくに七〇年代以降、資料そして同時代の影響史の面での成果をふまえて、形成史的研究の面で充実を見せてきた。ヘーゲルが『精神現象学』を執筆する以前のイェーナ時代は、ヘーゲルが、同時代の哲学的影響関係

本文を読む『精神現象学』精神章B「自己から離反する精神 教養」(1) 「Ⅰ 自分から離反する精神の世界」を読む

著者: 滝口清栄一 概観、そしてEntfremdung概念の特異性 1 「精神」章の流れと、B「Ⅰ」の位置 「精神」章の展開には、古代ギリシア・ローマ、ついでアンシャン・レジームからフランス革命へいたるフランス、そしてドイツという歴史的

本文を読む