宇野原論に仕掛ける「限界革命」

- 2020年 11月 22日

- スタディルーム

- 河西 勝

1、宇野『経済原論』をただす

{三大階級想定の無理}

『資本論』を原理論・段階論・現状分析という三段階論によって再構成しようとする宇野弘蔵の経済学は、それを支持する者たちにとっては、単にマルクス派にとどまらず、古典派から新古典派さらにケインズ革命を含め、経済学史の全体に対して画期的方法をなすものと見なされた。1917年ロシア革命以後、そして特に二次大戦以後のパックス・ラッソ・アメリカーナのもとで隆盛を誇ったマルクス主義経済学は、資本主義の発生・発展・消滅を論証かつ実証し、ソ連邦体制とコミンテルンによるその世界政治を正当化するための、いわゆる論理=歴史説から成り立っていた。論理=歴史説に反対して、宇野原論は、資本主義社会の自律性の根拠としての価値法則をあらゆる社会形態に通じる経済原則の特殊商品経済的実現と理解したり、資本市場を固定資本形成に関連して明確に段階論上の課題とするなど、明らかに正しい方法を提起している。価値形態論、恐慌論、市場価値論あるいは利子(貨幣市場)論などでは、『資本論』を「ちょっとでざるを得ない」とされ、内容上、相当な独創性と発展性が見られた。もともとマルクス主義イデオロギーにまみれた経済学は、その三段階論として、初めて科学になった、と、多くのものによって信じられた。

しかしながら、三段階論という方法が正しいとしても、また原理論として資本市場を除外する「純粋資本主義」を想定し、それを基準として資本市場や金融システムを段階論として論ずる方法が、正しいとしても、そのことによって、原理論や段階論を内容上、産業資本家・賃労働者・土地所有者の三大階級によって構成されるとすることが正当化されるわけではではない。宇野は、その三大階級の想定を原理論・段階論にとって当然のこととしたのであるが、資本家と土地所有者を同一視せず、固定資本を土地所有から切り離し、両者の利害を対立させるという宇野の発想は、必ずしもみずからの科学的営為によるものとはいえない。経済学は労働価値説によってこそ成立する、とはじめから固く信じられ、土地を含めて固定資本と見なすワルラス、マーシャルなどのマルクス以後の限界原理は、労働価値説を拒否するという廉で拒絶された。宇野は、古典経済学の労働価値説の発展途上におけるスミスとリカードの、そして、その労働価値説を完成させたとするマルクスの学説史上の権威を疑うことはなかった。斬新かつ決定的に見えた宇野の方法模写説(すなわち純粋資本主義の想定は,認識対象自身の三大階級への純化傾向を模写するという点に,その客観的な科学的根拠を有するという)も、三大階級想定のドグマの度合いをさらに強めるものに過ぎなかった。

『経済原論』とともに1964年に公刊された『資本論の経済学』において、宇野(1964)は、純粋資本主義社会における産業資本家、労働者、土地所有者からなる三大階級想定の典拠として、『資本論』(第三巻第六篇地代論「緒論」)から以下の文章を引用した。ここでは、土地所有者がすなわち産業資本家であることは完全に否定される。機械など固定資本は、土地・土地所有から引き離されて、土地所有者から土地(農場・工場)を借りる借地農業者や製造業者など機能経営者により所有されるものとされた。実際に生産を担う借地農業者や製造業者が同時に固定資本を所有する産業資本家と同一視された。このように、三大階級は極めて恣意的に現実を歪める形で抽象された。われわれは、土地所有に合体してはじめて機能する固定資本の所有者こそ、産業資本家に他ならないことを明確にするかぎりで、宇野が引用する『資本論』の文章に若干の修正をほどこす。引用文章中、削除を示す下線 と挿入をしめす [ ]は、再引用者によるものである。

…われわれは農業が製造工業と全く同じように資本主義的生産様式によって支配されているということを前提とする。すなわち農業が資本家[機能経営者・借地農業者]によって営まれており、この資本家[機能経営者]を他の資本家[機能経営者]から区別するものは、さしあたりはただ、彼らの資本とこの資本[すなわち貨幣資本の循環]によって動かされる賃金労働[用益および固定資本用益、そして原材料など中間財]が投下されている要素だけであるということを前提にする。われわれにとっては、借地農業者が[農業機械を整備する農場で、それら生産手段全体を固定資本として利用して]小麦などを生産するのは、製造業者[・工場主]が、[機械等を設置する工場で、それら全体を生産手段・固定資本として利用して]糸や機械を生産するのと同じことである。資本主義的生産様式が農業を我がものにしたという前提は、この生産様式が生産とブルジョア社会とのあらゆる部面を支配しているということ、したがってまた、その諸条件、すなわち、資本の自由な競争、あらゆる生産部門から別の生産部面への資本の移転の可能性、平均利潤の均等な高さなどが、完全に成熟して存在しているということを含んでいる。(宇野1964)

マルクスの文章の以上の修正によって明らかになることは、生産を担ういわゆる機能経営者が、産業資本家および労働者に対する、商品の売買契約つまり[貨幣M-商品C(労働用益、固定資本用益、中間財)…生産P…生産物商品C`-貨幣M`}を通じて、同業種内(水平)分業および異業種間分業を担当し、利潤率最大化を求めて競争し結果的に平均利潤を実現する、ということ。機能経営者によって担われる、この貨幣資本の循環M-C…P…C`-M`には、中間財の売買C-M・M`-C`と、労働用益および土地用益の商品化C-Mと、それによって得る労働所得および資本所得による最終財の購入M`-C`が対応している。この三つから中間財の売買取引を除く、二つのC-M・M`-C`をポランニー(1944)は特に自己調整市場と呼んだ(正確に言えば、ワルラスは商業信用に伴う資金市場を含むが、ここでは割愛した)。なお土地は固定資本を意味し、土地用益の商品化とは、生産手段としての固定資本を一年間にわたりの賃貸借する関係を意味する。株式会社においてはっきり示されるように、資本家的企業は、貨幣資本の循環と自己調整市場とから成り立つ。その集合が純粋資本主義社会を構成することになるわけである。

ポランニーのいわゆる自己調整市場C-M・M`-C`は、資本家(私有財産所有者)と労働者(非私有財産)との二大階級の再生産を示している。商品売買契約をつうじて機能経営者が担う「貨幣資本の循環」M-C…P…C`-M`には、「自己調整市場」C-M・M`-C`が対応している。後者には特に固定資本を所有する資本家が存在する。彼らは、所有する固定資本の用益を売り、得た資本所得で最終財を購入し、その多くの部分を固定資本の形成に向ける。機能経営者をたんに経営者とし、資本家を企業者と呼ぶとすれば、資本家企業とは、経営と所有(非所有を含む)とから、あるいは、経営者と労働者そして資本家・企業者とから構成されることになる。水平的・垂直的分業を担う個々の資本家的企業は、貨幣資本の循環(経営)とそれに対応する所有・非所有を軸とする自己調整市場を通じて、全体として、生産・分配・消費というあらゆる社会形態に通じる経済原則を特殊的に実現している。私有財産制度は、このような経済原則の商品経済的実現を可能にするものとして、その存在根拠が明らかになる。

{宇野経済原論の体系上の誤り}

宇野がマルクスに従って、固定資本を土地所有から切り離して、また資本家と同一と見なされる機能経営者と一体化して論じたことは、労働価値説の論証を目的とする原理論にとって致命的な多くの論理矛盾をもたらした。たとへば、宇野の労働価値説の従来説に対する優位性は、スミスやマルクスのように、単純商品同士の直接的な交換関係からでなく、貨幣資本の循環過程中に含められる商品の生産過程から抽象される点にある、と宇野派内部では固く信じられている。しかし宇野説はマルクスの場合と同様に、固定資本用益と労働用益の直接的な結合によってのみ、商品生産において土地に合体される固定資本に内在する一定以上の限界労働生産力が実現されることを全く理解していない。労働者の労働時間が、その生産された有用物の商品価値を決定するとしても、固定資本を利用しない限り、労働者の必要労働も剰余労働もいかなる労働もあり得ないことは全く理解されない。宇野の原論体系は、首尾一貫した論理体系などとはとうてい言えないことになる(注)。

(注)土地所有者、産業資本家、労働者の三大階級からなる「純粋資本主義」の想定、「価値形態論」の中途半端、商業及び産業固定資本を看過する貨幣の資本への転化論、労働力商品化による自己増殖する価値の運動体としての産業資本の定義、生産過程における固定資本(擬制)価値の新生産物労働量価値への漸次的移転と長期にわたるその減価償却、固定資本の利用コスト(絶対地代支払)を無視する労働搾取説、生産手段と生活資料との二生産部門からなる再生産表式、固定資本(擬制)価値を原材料など中間財(労働量)価値に加えて分母におく平均利潤すなわち「価値の生産価格への転化」の計算、農業部門にのみ当てはまる「価値と生産価格の差額」からなる絶対地代、「それ自身に利子を生むものとしての」利子生み資本の定義、株式会社に本来的とされる「所有と経営の分離」、競争上の利潤率均等化を阻害する固定資本の巨大化、私有財産制度の論拠解明の失敗など。

宇野原論(1964)はマルクスに従って、機械などの固定資本を概念的に土地所有から切り離してしまった。固定資本所有は、いわゆる貨幣資本循環の一回転;M-C(生産手段・労働力)…P…C`-M`における生産手段所有と同一視され、原材料など中間財とともに、(ただし一回転でなく数回転にわたって)新生産物に価値を移転し、平均利潤をもたらすものと理解された。この貨幣資本の循環;M-C(固定資本所有・労働力・中間財)…P…C`-Mに`は、C(労働力)―M・M-C(生活資料)が対応することは、自己増殖する価値の運動体としての産業資本成立の根拠として、つねづね強調された。しかしこの貨幣資本の循環のうちの最初の「M-C(固定資本所有)…」は、正しくは、固定資本用益の購入、つまり固定資本の一年間の借り入れとしての「M-C(固定資本用益)…」に訂正されなければならない。固定資本を所有しない機能経営者が土地所有に合体している固定資本の所有者から、その生産手段としての利用を購入するのである。とすれば、貨幣資本の循環には、二つのサービスの商品化、つまり労働者による労働力商品化と資本家による固定資本用益用品化と、そして両者が得る所得による最終財の購入;C(用益)-M・M-C(最終財)が対応していることは明らかである。

この場合に最終財はいわゆる生活資料のみならず、固定資本形成に向けられる投資財も含められる。つまり自己調整市場は固定資本の蓄積によるより高度な労働生産性の提供の可能性を含んでいる。それによって、はじめて貨幣資本の循環は、競争上自律的な、純粋な流通形態として存在することになる。固定資本は徐々に新生産物に価値を移転される、などどいっていては、その貨幣資本の循環が純粋な流通形態をなすなどとは決して言えない。しかし産業資本成立の根拠を一般商品の売買と労働用益(力)商品化に埋没させて視界を失った宇野原論にとっては、土地と合体する固定資本の蓄積とその用益の商品化、つまり資本所有者と経営者との賃貸借関係の理解ほど無縁なものはなかった。

本源的な限界原理に基づいて地代を代価とするその生産手段(固定資本)用益の商品化が、賃金を代価とする労働用益の商品化とともに、労働者の労働による商品価値およびいわゆる剰余価値の生産を可能にすること、そしてその剰余価値としての受け取り地代の資本化によってこそ、土地を含むその生産手段の体系は、利子生み固定資本となることが、宇野には全く理解されなかった。高度な生産技術を含む機械や工場・農場などの固定資本は、土地・土地所有と合体してはじめて一定の限界以上の労働生産力を提供する生産手段として機能することになるのである。

宇野原論は「利子論」を除いて、けっきょくは、新古典派のべーム・バベルク(1889)が指摘した労働価値説としての『資本論』の破綻体系をコンパクトに集約するにすぎないものとして成立した。宇野自身は、『価値論』(1947)、続いて『経済原論上下』(1950⁻2)によって、べーム・バベルク(1889)の『資本論』体系批判(労働価値説と生産価格の成立とに関するいわゆる一巻と三巻の矛盾)に対しては反論済みであることを確信していた。宇野にとっては、自らのマルクス経済学理解こそ古典派以来の労働価値説を真に科学的に確立するものに他ならなかった。マルクス後の新古典派、ワルラス(1874)やマーシャル(1890)やシュンペーター(1912)の経済学原理は、その限界原理と共に、ブルジョア的な「通俗化」として、価値論の研究や議論の対象としては問題にされなかった。宇野は、一般に経済学や科学の自律性を認めて、それに対する一切のイデオロギー的批判を厳しく戒めた。ところが自からのマルクス経済学は労働価値説にもとずく真の科学であると固く信じたがゆえに、それに敵対すると考えられた限界原理はエセ科学にすぎないことになった。自分で仕掛けた陥穽にはまったのである(注)。

(注)…経済学が科学的に解明する商品経済の法則なるものは、商品経済の全面的に行われるものとしての資本主義社会において、このあらゆる社会に共通なる、いわば人間社会の実体をなす経済生活における行動の原則が特殊の形態を取ってあらわれたものにほかならないのであって、経済学は商品経済の法則をかかるものとして解明するのである。またそれはかかるものとして始めて科学的に解明しうるものとなる(宇野2016年、12ページ)。

…イギリスにおける十七、八世紀から十九世紀にかけての資本主義の発展は、…小生産者的経済生活を資本家的に自由平等なる商品経済に純化し、合理化する傾向を示していたのであって、(スミスやリカードの)古典経済学にとっては、資本主義社会を理想社会乃至唯一の社会と考える根拠あった。ところが十九世紀二十年代以後の発展となると、大よそ十年ごとに恐慌現象を繰り返すことになったのであって、もはや何人にとってもこれを理想社会として科学的研究を続けることができなくなった。すなわち一方では、社会主義の主張が行われると共に、他方では多かれ少なかれ科学的研究を放棄し、常識的概念をもって資本主義を擁護する、いわゆる俗流化の途をたどることになった。マルクスの『資本論』は、これに対して社会主義の主張を科学的に基礎づけるものとして、資本主義自身を一定の歴史的過程として、その商品経済的機構を明らかにするという批判的方法に道をひらいたのであって、経済学はここに初めてその原理を科学的体系として完成する基礎を与えられたのである。(宇野1964、岩波文庫版2016年、17-18ページ)

……しかしマルクスはなお資本主義の十九世紀末以後の変化を予想することはできなかった。『資本論』では、資本主義の発展は一社会をますます純粋に資本主義化するものとされたのであった。そしてそれは慥(たし)かに十七、八以来の歴史的事実に基づくものであり、また資本主義経済の一般的規定をなす経済学の原理を確立するためには欠くことのできない前提をなすのであるが、しかし歴史的発展は決してそういう純化を一筋に続けるものでなかった。資本主義は、十九世紀七十年以後漸次にいわゆる金融資本の時代を展開し、多かれ少なかれ旧来の小生産者的社会層を残存せしめつつますます発展することになったのであって、もはや単純に経済学の原理に想定されるような純粋の資本主義社会を実現する方向に進みつつあるものとはいえなくなったのである。すなわち、経済学は、ここにおいて原理のほかに原理を基準としながら資本主義の歴史的発展過程を段階論的に解明する、特殊の研究を必要とすることになるのであった(宇野2016年、18-19ページ)。

…かくて経済学は、その研究の方法を完成される。すなわち第一に、資本家と労働者と土地所有者と三階級からなる純粋の資本主義社会を想定して、そこに資本家的商品経済を支配する法則を、その特有なる機構と共に明らかにする経済学の原理が展開される。いわゆる経済原論をなすわけである。……次にこの原理を基準にして、資本主義社会の発展過程において種々異なった様相を持って現れた諸現象を(その世界史的典型として)発展段階的に規定されたものとして解明されなけばならない。

…かくしてまた初めて経済学研究の究極の目的をなす、各国の、あるいは世界経済の現状を分析しうることになるのである。(宇野2016年、20-21ページ)。

要するに宇野原論は基本的には、宇野学派のすべての徒にとってとうてい信じがたく耐えがたいところであろうが、労働価値説の失敗と限界原理の否認との二重の誤謬から成り立っている。今日、宇野原論はそれを科学的認識と信じる山口重克や伊藤誠のグループなどの教条主義によってのみ支えられている。実は、労働価値説と限界原理は、資本主義の原理論として、二つにして一つのものである。本来的に、一方が成り立たなけれ他方も成り立たないという相互補完の関係にある。このことを、われわれは改めて解明していく。資本主義の発展段階論といっても、社会科学の三段階論といっても、『資本論』を真に科学的に体系化したとされる宇野原論に対する徹底的な批判的解明なくしては、とうてい成功するものとはならないであろう。

{地代の資本化としての利子生み固定資本}

地代の資本化によって土地は資本化する、とマルクスは言う。たとえば、中位の利子率が5%ならば、200ポンドの年地代もまた4000ポンド(土地の購買価格)という一資本の利子と見なされる。マルクスはまた、たとえば機械のように、「生産的機能をなすべく準備されるやいなや場所的に固定される」生産手段を固定資本として定義する。あるいは、土地改良、工場建物、溶鉱炉、運河、鉄道などのように、「はじめからこの固定的な、その場所に拘束された形態で生産され、その機能すべき生産過程に、継続的に拘束されている」いわゆる土地合体資本を、固定資本の範疇に属するという。しかしながら、機械など固定資本を、生産手段として機能上あくまで土地所有に結びつける以上のマルクスの考え方は、『資本論』では単なる「萌芽」形態に終わった。その点は、宇野の「それ自身に利子を生むものとしての資本」によってではなく、けっきょくはワルラス、マーシャル、ピケテイなどによる、生産物の希少性としての限界原理によって、初めて体系化されることになる。

2.ワルラスの資本家的企業論

ワルラスは、純粋経済学の目標を次のように規定する。「純粋経済学は本質的には絶対的な自由競争という仮説的な制度の下における価格決定の理論である。希少である(限界原理が作用する…引用者)ために、言い換えれば効用をもつとともに量が限られているために価格を持つことができる物質的、非物質的なすべてのものの総体は、社会的富を形成する。純粋経済学が同時に社会的富の理論でもあるのはこのゆえにである。」(ワルラス1874-7.ⅹ)。続いて、社会的富を構成するものとして、「資本」と「収入」を区別して次のように定義づけする。

{資本用益および労働用益の商品化}

社会的富を構成する物の中で一回以上使用に耐える資本すなわち耐久財と一回しか使用できない収入すなわち消耗財とを区別することが必要である。資本は土地、人的能力及び狭義の資本財を含む。収入はまず第一に消費財および原料を含む。これらは多くの場合物質的な物である。しかし、収入はまた用益と呼ばれる資本の継続的使用をも含んでいる。これらは多くの場合非物質的なものである。資本の用益で直接的な効用を持つものは消費用益と呼ばれて、消費目的物と結合せられる。間接的な効用しか持たない資本用益は生産用益と呼ばれて、原料と結合せられる。ここに純粋経済学の鍵があると私は思う。もし資本と収入との区別を無視し、また特に社会的富の中に物質的な収入と並んで資本の非物質的な用益が存在することを認めないならば、価格決定の科学的な理論を構成することは不可能になる。(ワルラス1874~7.ⅹ)。

「…用益の売買は資本の貸借によってなされる」。地主、労働者、資本家は、「広義の資本家たち」と呼ばれる。それぞれが、所有する資本の生み出す生産用益である「地用」、「労働」、「利殖」を「貸借」を通じて売却し、その市場価格である「地代」、「賃金」、「利子」を受け取る。また土地、「人的能力」、狭義の資本の価格は、それぞれ、地代、賃金、利子を「収入率」(ピケテイのいう資本収益率であろう。われわれは、貨幣市場で生ずる一般的利子率と解する―引用者)で割ることによって得られる(ワルラス1874~7.ⅹⅲ)。

ここでワルラスの資本概念について若干の訂正が必要になる。ピケティがいうように、労働(人的)能力を、「所有できて何らかの市場で取引できるもの」として定義される「資本」と見なしたり、賃金を「収入率」で割って、資本としてのその価格を算出することには、奴隷制度によらない限り無理がある(ピキティ2013.49)。労働者は、生産手段財産の非所有者として、資本用益でなく労働用益のみを供給できると定義すればよい。また機械など狭義の資本、「資本財」は、あくまで土地と合体して生産手段として機能する一つの固定資本とみなしてよい。ピキティが言うように、「問題は、建物の価値と、それが建てられている土地の価値とを切り離すのは、必ずしも簡単ではないということだ」し、「もっと難しいのは、処女地(人間が何世紀、何千年も前に発見した状態)とそこに人間が行った改善、たとへば、排水、灌漑、施肥などと切り分けることだ」(ピキティ2013.51)。けっきょくは固定資本の「価格」は、ひとつの生産手段体系としての用益価値つまり受取り地代の資本化(地代を一般利子率で割る)を通じて導き出す以外にない。

{資本家的企業の所有と経営}

ワルラスは、価格理論の科学的解明のためには、「生産の問題」を「交換の問題」に関連づけ、「消費の目的物は、生産用益の相互間の結合によってまたは生産用益を原料に適用する結果として得られた生産物であるという」状況を導入しなければならないとして、次のように述べる。ただし、以下の文章では、「企業者」は、[経営者]、に訂正されなければならない(その理由は後述)。企業者は削除を、[経営者]は、挿入を示す。なお下線a,bは引用者による。

この状況を考慮に入れるためには、a.用益の売り手であり消費用益と消費目的物の買い手である地主、労働者および資本家に相対して、b.生産物の売り手としての、また生産用益と原料の買い手としての企業者[経営者]を置いて考えなければならない。企業者[経営者]の目的は、生産用益を生産物に変形して利益を得ることである。この生産物は企業者[経営者]が相互に売買する原料であることもあれば、彼らが生産用益を買入れる相手の、地主、労働者および資本家である消費者に販売する消費目的物であることもある。(ワルラス1874~7.ⅹⅱ)

…二つの市場すなわち用益の市場と生産物の市場を想定することができる。用益の市場においては、用益はもっぱら地主、労働者および資本家によって供給せられ、需要については、消費用益(たとえば賃借り住居やレンタカーなど―引用者)は地主、労働者、資本家によって、生産用益は企業者[経営者]によってなされる。生産物の市場においては、生産物はもっぱら企業者[経営者]によって供給せられ、需要については、原料は同じく企業者[経営者]によって、消費目的物は地主、労働者および資本家によってなされる。(ワルラス1874~7.ⅹⅱ)

…これら二つの市場において、偶然に叫ばれた価格に対して、消費者である地主、労働者、および資本家は用益を供給し、消費用益と消費目的物を需要し、それにより一定の期間における可能な最大効用を獲得しようと努め、そして生産者である企業者[経営者]は生産物を供給し、また生産用益で表した製造係数に応じて、同じ期間中に処分すべき生産用益または原料を需要する。そして生産物の売価が生産用益からなる原価を超えるときは生産を拡張し、反対に、生産用益から成る生産物の原価が売価を超える場合には生産を縮小する。各市場において、需要が供給を超える場合には価格を引き上げ、供給が需要を超過する場合には価格を引き下げる。そして均衡市場価格は各用役または生産物の需要と曲給が等しくなるような価格であり、これに加えて、生産物の売価を生産用益によって構成せられる原価に等しからしめるような価格である。(ワルラス1874~7.ⅹⅱ)

上記引用文において下線aの部分と下線bの部分は、われわれが先にそれぞれ自己調整市場、貨幣資本の循環として規定したものとほとんど全く同じといってよい。ワルラスが、資本家的企業は下線aと下線bの互いの対応関係、つまり商品売買に特有な「相対(あいたい)」取引関係において存在する、と考えていることは明らかである。しかし、ワルラスは、下線bつまり貨幣資本の循環の担い手の意味で,「企業者」という言葉を使っている。ワルラスのいう「企業者」は、ぜんぶ経営者と訂正し、「企業者」を下線aの自己調整市場に関連させることが妥当であろう。

われわれは先に、貨幣資本の循環M-C…P…C`-M`の担い手を機能経営者または経営者、自己調整市場に関わる固定資本所有者を企業者・資本家と規定した。貨幣資本の循環の担い手としては、原理論上の経営者はいずれの資本家的企業形態にも共通のものである。一方で、企業者とは企業形態にかかわる。企業形態は、資本主義の発展段階論上の問題であるが、パートナーシップ企業や株式会社企業など、歴史的意味における固定資本の形成と所有の形態に直接的に関係する。ワルラスも、資本の蓄積や固定資本の形成は、下線bの自己調整市場の資本家に関連させて論じている。また、シュンペーターの「企業者」・資本家も、イノベーションのための株式会社による固定資本の形成・「新結合」に関連して論じられている(シュンペーター1912)。

ワルラスは、上の引用文においても明らかなように、常に多くの利潤(販売価格と生産費の差額)を求める「経営者」の行動によって、けっきょくは、生産費=販売価格という均衡状態がもたらされることになり、「経営者」の受け取るべき利潤はゼロになる(資本家の受け取る利子はゼロでない)、と考えた。(御崎2005.64-5.ここでも、ワルラスのいう「企業者」を「経営者」と訂正してある。以下同じー引用者)

御崎(2005)によれば、純粋経済学における「経営者」利潤ゼロと「時間の不在」という二つの特徴は、「ワルラス・モデル」の非現実的な側面を示すものとして取り上げられることが多かった。ワルラスにおいては、「経営者」は、「経営者」そのものの役割としては、いかなる資本も所有しないという点において、厳密に資本と区別され、いかなる報酬つまり監督賃金さえも受け取らないという点で、労働者とも区別されている。このような「経営者」は、技術革新の役割を担うどころか、自らを養うこともできず非現実的だとして、ワルラスは多くの批判にさらされることになった。しかし意外なことに、ワルラス自身は、この「経営者」の概念こそが自ら経済学におけるもっとも重要な鍵であると考え、これによって他の経済学者たちに対しても、揺るぎない優越感を感じていたのである。」(御崎2005.72.)

ワルラスは、現実的には「経営者」は「経営者」として生計を立てるのではなく、自分のまたは他人の企業の中で地主、労働者または資本家として生計を立てるのである」とした。このような現実経済から離れて、「経営者」を、資本家や労働者と区別した理由は、どこにあるのだろうか、と御崎は問う。そもそも、資本家と区別された「経営者」という概念そのものは、フランスの経済学においては、18世紀のカンテイヨン以来の伝統であり、所有と経営の分離(これは現代株式会社における所有と経営の分離を意味しない。資本家的企業に本来的な経営と所有の一体性を意味する―引用者)、つまり株式会社の登場という歴史的現実の到来を待たずとも、少なくとも理論上は、何の目新しさもなかったはずである。したがってむしろ注目すべきことは、ワルラスがあえて、「経営者」利潤を消滅させたという点である。セーはすでに、技術革新など、二〇世紀のシュンペーターの「企業者」(ここでは「企業者」を経営者に訂正しない―引用者}論を彷彿とさせるような議論をしていたからである。ワルラスにとっては、「経営者」利潤をゼロとすることの方が、むしろ画期的であったと考えるべきであったろう。ワルラスにおいては、均衡状態において消滅するのは利潤だけではない。「経営者」そのものもまた、消滅可能と考えられているのである」(御崎2005.73)

「このような全く実在性を欠いた透明な「経営者」の意味を、どのようにとらえればよいのだろうか」、と御崎は問う。すでにみたように、ワルラスの「経営者」は、市場において、地主・労働者・資本家という広義の資本家たちと、常に対照的な関係(「相対」関係―引用者)にあった。ワルラス自身は、この資本家とも労働者とも区別された「経営者」の存在によって、はじめて、賃金、利子、地代が、他の生産物の価格と全く同じように決定されるようになると信じていた。すなわちワルラスは、生産用益を所有しない「経営者」という超越的な関係を、生産用益市場にあえて置くことによって、それを軸として、地主・労働者・資本家という三つの階級(資本家と労働者という二つの階級…引用者)を全く等質的な経済主体として扱うことができるようになり、また同時に、「経営者」に生産物市場と生産用益市場の媒介をさせることによって、生産用益の価格決定が、生産物と同じ原理で説明できるようになると考えられたのである」(御崎2005.p74)。

以上の御崎の優れた解説(ワルラスの「企業者」を「経営者」に訂正する方が、御崎の真意に沿うものと考えられる)が、経営者に担われる「貨幣資本の循環」と、私有財産に基づく、労働者および資本家によって担われる「自己調整市場」との一体的な対応関係を示すものであることは明らかである。ここでは、ワルラスが言うように、経営者は商品売買契約の連鎖としての「貨幣資本の循環」の担い手・人格化として、確かに「実在性を欠いた透明」な存在になる。また経営者が「媒介」する「生産用益市場と生産物市場」に一体的に対応する「自己調整市場」を通じて、所有および無所有の担い手としての資本家および労働者は、商品売買契約関係に限っていえば、全く等質的な経済主体として扱われることになる。にもかかわらずといおうか、あるいは、それゆえにといおうか、ともかく下線aと下線bとは、両者のこの等質的な商品売買契約関係、すなわち一体的な「相対」取引関係を通じてのみ、それぞれの存在根拠が解明される、ことを示している。またその根本的前提として私有財産制度は存在するというべきであろう。

同種商品の供給は、水平的な分業と競争のもとで、それぞれ固定資本が提供する労働生産性が異なる多数の生産者によって行われる。生産者を、鉄鋼トンの単位量に含められる労働量をたとへば120時間とするA優良グループ、125時間とするB良グループ、130時間とするC可グループに分割する。Aグループも、またそれにBグループを加えても、その商品の需要に対して供給を満たすことはできない。最後にCグループが参加してようやく需要と供給の一致を実現できる。供給曲線は、均衡価格つまり1トンの鉄鋼=貨幣金p量 として、労働生産性のより高い固定資本用益の提供を優先するという、収益逓減の法則の作用を示している。同様に需要曲線も、金商品貨幣の供給曲線として、つまりp量の金商品=1トンの鉄鋼、としてみれば、p量の金商品の生産に必要な労働量が金商品の生産・供給の増大とともに、漸次的に増大するという限界原理すなわち収益逓減の法則を示している。

{私有財産制度の根拠}

いうまでもなく、資本家的企業は、資本家が自らの私有地に合体させた資本の所有に基づいて提供する生産手段としての資本用益と、労働者が資本の無所有に基づいて提供する労働用益(単純に労働力といわずに労働用益というのは、機械など固定資本の操作能力などの用益内容を含むからである)との二つの用益を前提にする。そして経営者がその二つの用益を形式的にというよりも実質的効率的に結び付けて、現実に一定の限界以上の労働生産力を実現し、また同業他企業の競争に打ち勝ち続けることだけが、その資本家的企業の存在を保証する。この意味で、資本家的企業は、私有財産制度を前提にし、またその制度を根拠づけるものとして、「所有と経営」の一体性のもとに、自ら自律的永続的に存在することが明らかになる。(注)。以下、われわれは、貨幣資本の循環と自己調整市場との一体的対応関係を産業連関表によって、改めて明らかにする。

(注)「資本主義が、土地と直接の生産者との分離を前提とするということは、単に資本家的取得法則を確立するということでなく、商品経済的私有制を社会体制として基礎づけるものとなるのである。労働は、直接、間接に土地を対象としてなされなければならないからである。もちろん、ここでも、資本家的商品経済自身がその所有制の基礎前提をなすものとして、土地私有を前提にするのである。」(宇野1964.194-5)。所有制の基礎前提としての土地私有?!。ここにおいて、生産に使用される固定資本を土地所有から切り離す宇野原論の体系的破綻が集中的に示される。宇野には、資本家や資本所有や私有財産をふくむ「自己調整市場」の理解がまったくない。だからヒルファーデングと同様、貨幣資本の循環を株式証券によって擬制化しうるーゆえに宇野株式会社論は誤謬の塊に過ぎないがーと信じる以外には、固定資本の私的所有という概念などありえないことになる。

三段階論を法学についても適用すべきと主張する貴重な青木(2019)も、その第4章「地代論と土地所有権」で、宇野あるいは大内(1982)にしたがい、所有一般論の前提として、農業における土地私有制の成立を論理=歴史的に論じる。歴史論理的に「最劣等の既耕地に差額地代が成立すると、それより生産性の低い土地もいずれは利用される可能性が認められ、あらゆる土地に前もって所有権のイデオロギー的主体が設定される」。(青木2019.158.)所有権は土地所有者のイデオロギーとして歴史論理的に成立する、とでもいうのか。資本を土地から恣意的に切りはなす青木には、いかなる土地も私的であれ公的であれ開発されると、固定資本用益を提供しうるものとして資本化することは理解しえない。最劣等の土地も、未開の土地も最初から私有制(国有化も含む)の下にあり、その資本化の可能性を含むので、それらを売買する資本市場としての土地市場も発展する(これはもちろん段階論上の課題、それゆえ所有論として段階論は原理論に先行すべきである)。ともかく青木はリカードの差額地代論に拘束されていて、すべての産業部門における開発投資による土地の固定資本化など夢にも考えない。農業と工業に原理上の相違があるとすれば、「純粋資本主義」社会などついに成り立たないことを忘れている。貨幣資本の循環に対応する固定資本ないし固定資産の所有・無所有の解明こそが、私有財産制度の課題をなすことなどは、遂に思い至らない。

3.産業連関表と「経済原則」

{一般的均衡とは}

貨幣資本の循環では、商品の生産供給をしめす、生産供給等式[pQ=gHQ+wL+rS(平均利潤)](1式)が成立する。同時に、貨幣資本の循環に対応する自己調整市場を通じて、生産された商品に対する需要消費をしめす、需要消費等式[pQ=gHQ+wL+rS絶対地代)](2式)が成立する。経営者が担う貨幣資本循環M-C…P…C`…C`-M`における商品の供給つまり…C`-M‘つまり平均利潤の実現と、自己調整市場C-M・M`-C`(ここでは、自己調整市場に中間財の取引を追加することにする)における生産された商品に対する最終需要M`-C`つまり絶対地代による最終財の購入とは、完全に相対取引関係にあるからである。

(注)ここで、pQのpは製品の単価で、均衡価格を示す。以下はすべて年間数量を示す。Qは供給数量。gHQのgHは、中間財の単価であり、Qはその数量である。wLのwは時間賃金、Lは労働総量。rS(絶対地代,あるいは平均利潤)のrは、一般的な貨幣利子率(公定歩合を反映)、Sは固定資本金額である。

貨幣資本の循環では、ワルラスも指摘しているように、生産された商品の供給によって、生産のための支出(中間財費+労賃+絶対地代)がそれと同額の収入(中間財費+労賃+平均利潤)として回収される。自己調整市場では、受け取った収入(中間財費+労賃+受け取った絶対地代)が生産され供給される商品の最終需要消費に向けられる。貨幣資本循環と自己調整市場を通じて、すべての商品に関して、生産供給と需要消費の一致が実現する。商品の生産と供給は同時にその商品に対する需要と消費を生み出す、という「セーの法則」が成立するのは、貨幣資本の循環と自己調整市場との一体的な対応関係が存在するからである。

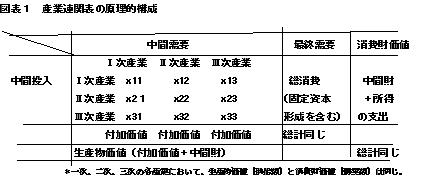

一年間あたりの生産供給等式(1式)および需要消費等式(2式)を一定の分類基準に従って、たとえば1次産業、2次産業、3次産業の分類に従ってグループ化して、1式を「列」に、2式を「行」に配列すると、ここに産業連関表(図表1)が成立する。

「列」は、たとへば二次産業の「列」は、買い取った労働用益wL と固定資本用益rSを使って、一次産業が提供する中間財x12,二次産業が提供する中間財x22,三次産業が提供する中間財x32を加工して、[wL+rS]として分配される付加価値を含む二次産品を生産することを示している。それに対して「行」は、一定の生産物総額のうち、いかなる金額が、中間財として、あるいは最終財として需要消費されるか、を示している。たとへば二次産業の「行」は、生産されたその二次産物(たとへば小麦粉)が、中間財としては、一次産業でx21、二次産業でx22(パンの原料として)、三次産業でx23とそれぞれ消費され、残りは最終財(家庭内のパン焼き)として消費されることを示している。

一次、二次、三次といずれの産業部門でも、それぞれ、一年間の生産物総額は、一年間の消費総額に等しい。すべての産業部門において、生産物の需要と供給は常に一致しているからである。また、生産物価値から中間財費を差し引いた付加価値は、労働所得(労賃wL)と資本所得(絶対地代rS)として分配され、両所得が最終財の購入と消費に向けられる。資本所得による最終財の購入は、固定資本形成にも向けられる。以上、産業連関表においては、総付加価値つまり総生産=総分配=総消費、といういわゆる三面等価の原則が成立することが示されている。以上は、国内総生産GDPの分析に応用される。

要するに、産業連関表は、同業種内分業と異業者間分業を担う個々の資本家的企業が、その自由な相互の競争のうちに、資本および労働用益商品に加えて、すべての生産物商品の供給と需要との一般的均衡・価値法則を通じて、社会的富の生産と消費というあらゆる社会形態の存続にとって不可避的な経済原則を実現していることを論証している。

{ピキティのいわゆる「資本主義の基本法則Ⅰ」}

ここで、ピキティの資本主義の基本法則Ⅰ;資本所得シェアα=資本収益率r`×資本所得比率β、について、以上述べた国民所得の観点から、確認しておきたい。

ピキティによれば、この法則では、たとえば、資本/所得比率β=600%で、資本収益率r`=5%ならば、資本所得シェアα=r`×β=30%となる。言い換えると、国富(ストックとしての資本金額)が国民所得6年分(600%)で、資本収益率が年5%ならば、国民所得における資本のシェアは30%とになる。

ピケティによれば、α=r`×βという式は、純粋な会計上の恒等式であり、そのつど定義を施せば、歴史上のあらゆる時点のあらゆる社会について当てはまる。資本主義システムの分析に関しては、それは、資本に対する所得の比率β=資本÷所得、所得の中の資本(所得)シェアα=資本所得÷(資本所得+労働所得)、資本収益率r`=資本所得÷資本金額、という三つの重要概念の間にあるー資本ストックを所得フローにむすびつけるー「単純で明解な関係」を表現している。

α=r`×βを、上で見たわれわれの数式項目で表現してみる。資本所得(r`S)を一般的利子率rで資本還元したもの(r`S÷r)が、その時点でストックとして存在する一定の資本(国富)金額Sであるといってよい。また一年間の国民所得は労働所得wLと資本所得r‘Sの合計である。ゆえに、資本/所得比率β=S÷(wL+r‘S)。そして、所得の中の資本(所得)シェアα=r`S ÷(r`S+wL). 資本収益率r`=r`S ÷S。ゆえに、r`×β ={r`S ÷S}×{S÷(wL+r‘S)}=r`S÷(wL+r`S)=α。資本所得シェアαは、資本所得に比例し、所得総額に反比例する。それは、ストックとしての資本金額に対しては中立的であるといえよう。

なおピケテイは、この基本法則は、歴史的なデーターの整理のためのものとし、特に資本収益率に関して、歴史的に長期にわたりデーターを集めている。しかし資本収益率は、貨幣市場に成立する一般利子率による、地代の資本還元として原理的にも成立する。それゆえ基本法則:資本所得シェアα=資本収益率r`×資本所得比率β、はピケテイの言うように、一種のトートロジーである。しかし資本所得シェアや資本所得比率などの、長期な歴史的趨勢を示すものとしては、具体的なデーターを整理してこの基本法則の作用を実証する意味は大きい。なおこの基本法則は、ピケテイも指摘しているように、資本主義以外の社会、たとえば封建社会や現代の脱資本主義社会(「資本の野生化」の時代)でも、生産手段としての資産価値やそれぞれ身分上や役割上の所得などについて、定義次第で適用可能となる(ピケテイ、2013)。

4.限界原理と労働価値説との統一

{需要曲線と供給曲線の交点}

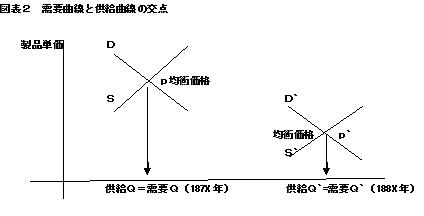

ある生産物たとへば鉄鋼の需要と供給の一致に関して、供給曲線Sと需要曲線Dで示すことができる(図表2)。交点pは、たとえば187X年時点における鉄鋼1トンの均衡価格を示し、Qは需要と供給の一致量をしめす。均衡価格pの貨幣形態(価値形態つまり貨幣と商品との交換等式)は、二つの等式、A.商品鉄鋼1トン=貨幣金p量、および、B.貨幣金p量=商品鉄鋼1トンによって示される。特に金商品p量は一般の商品世界から選び出された一般的価値物としての貨幣量である。A.B.の二つの等式は、貨幣p量の価値は、その量に含められる労働時間量に比例するから、鉄鋼1トンの価値も、そこに含められる労働時間量に比例して決定されることを示している。これが商品の価値に関する労働価値説が意味するところのものである。労働価値説とは、金貨幣p量と鉄鋼1トンの交換は、互いに、含められる等労働量価値の交換として等価値商品交換を意味するのである。

しかしながら、商品に含められる労働時間量に比例して、その商品の価値が決定されるということは、商品の価値は、その生産に必要な労働時間量に比例して決定されることを意味するわけではない。上で見たAおよびBの、貨幣p量と鉄鋼商品1トンとの交換等式においては、それぞれ左辺が、右辺の需要増大に対して供給を増大させ、需要と供給の一致を最終的につまり限界原理的に実現させるものとして、供給における平均利潤を実現している。交換等式Aでは、金p量に対する需要に対して、1トンの鉄鋼商品を供給し、交換等式Bでは、1トンの鉄鋼の需要に対してp量の金商品を供給する。それぞれの生産と供給において、最終的に需要と供給の社会的な一致を実現させるものとして、平等に平均利潤が実現するのである。最終需要に対して最終供給なすものとして、社会的に不可避的なものである限り、平等に平均利潤が与えられなければならないが、逆に商品売買を通じてそれぞれの貨幣資本の循環において絶対地代の回収としての平均利潤が与えられることが、その資本家的企業存在を商品経済的に認知し保証することになるのである。

A.B.の商品交換等式において、鉄鋼1トンの価値は、それを生産するための賃金wLを回収するいわゆる必要労働量(たとへば40時間)、価値を移転される中間財gHQに含められる労働量(60時間)そして、平均利潤rS のためのいわゆる剰余労働量(30時間)、総計130の労働時間を含んでいる。一方で鉄鋼1トンの交換価値に等しい貨幣金p量は、その生産のための労賃wLを回収する労働量⒛時間、中間財gHQに移転される価値の労働量80時間、そして平均利潤rSの価値をなす労働時間30時間、総計130の労働時間を含む。こうして、1トンの鉄鋼に含められる労働量130時間は、金貨幣p量に含められる労働量130時間に等しい。

以上のことは、一般的に、いわゆる剰余価値率=剰余労働÷必要労働=100%とすれば、たとえば1トンの鉄鋼の生産に必要とされる剰余労働40時間分のうち、10時間分の価値が、金p量の剰余労働20時間分の価値に追加され再分配されることによって、はじめて成立する。1トンの鉄鋼商品の直接的生産に必要な労働時間は、労賃分40時間+中間財分60時間+剰余労働時間40=140労働時間。金商品p量の生産に直接的に必要な労働時間は、労賃分20時間+中間財分80時間+剰余価値分20時間=120時間である。1トンの鉄鋼生産は、140労働時間、p量の金の生産は、120労働時間を必要とする。しかし、需要曲線と供給曲線の交点は、鉄鋼の需要増大に対して最終的に供給に応ずる(すなわち需要量と供給量とがQで同一量の場合における)鉄鋼の単位生産価格、金量pを示している。

{限界原理と労働価値原理}

一定量の需要に対して労働生産性の高い商品の供給が優先されるという限界原理の作用は、商品交換における等労働量価値交換の労働価値説とは何ら矛盾しない。前者をつうじて後者が実現し、後者を通じて前者が実現している。生産される商品価値の再分配が実現するのである。利潤率の均等化の原理が作用しないことなどありえない。利潤率の均等化が作用するからこそ、それぞれの商品の需給一致のために、供給のための生産上の限界原理が作用する。平均利潤は、利潤率の最大化を競う異業種間分業をつうじて、それぞれ、商品の需要に対して供給を最終的に実現し支払絶対地代を回収するものとして、資本家的企業に対して平等に保障されるのである。

同種商品の供給は、水平的な分業と競争のもとで、それぞれ固定資本が提供する労働生産性が異なる多数の生産者によって行われる。生産者を、鉄鋼トンの単位量に含められる労働量をたとへば120時間とするA優良グループ、125時間とするB良グループ、130時間とするC可グループに分割する。Aグループも、またそれにBグループを加えても、その商品の需要に対して供給を満たすことはできない。最後にCグループが参加してようやく需要と供給の一致を実現できる。供給曲線は、均衡価格つまり1トンの鉄鋼=貨幣金p量 として、労働生産性のより高い固定資本用益の提供を優先するという、収益逓減の法則の作用を示している。同様に需要曲線も、金商品貨幣の供給曲線として、つまりp量の金商品=1トンの鉄鋼、としてみれば、p量の金商品の生産に必要な労働量が金商品の生産・供給の増大とともに、漸次的に増大するという限界原理すなわち収益逓減の法則を示している。

Cグループは平均利潤を得ているので、それを支払絶対地代の回収に向けることができる。AグループとBグループは、鉄鋼1トンに含められる労働量をCグループに対して、それぞれ10時間分、5時間分節約しているので、その分だけ労働賃金の支払いを節約できる。つまり、AグループないしBグループに属する生産者は、それぞれ、労働賃金を節約する分だけ、平均利潤と共に市場価値としての超過利潤をうることができる。この超過利潤は、資本所有者に差額地代として支払われる。それゆえ、どのグループでも、売上高から中間財を引いた付加価値は同じである。差額地代をαとすると、付加価値=pQ-gHQ=rS +α+wL -α。

こうして差額地代は、限界原理によるものとして成立する。Cグループは、その固定資本が提供する労働生産性はA,Bグループに比較して劣るが、最終的に商品需要を満たす、限界労働生産力による商品供給を実現するものして、(限界原理上の)超過利潤=差額地代はゼロだが、(社会的分業上、不可欠の存在としての)平均利潤=絶対地代の労働量価値を実現する。

平均利潤=絶対地代は、差額地代ゼロにおいて成り立つが、労働生産物の労働量価値を根拠にしているという意味では、ここでも限界原理が作用しているということができる。絶対地代と交換に限界労働生産力を提供するこの固定資本所有は、需要に対して最終的に供給を実現し平均利潤をもたらすものとして、はじめて存在しうるからである。マルクスや宇野や青木は、所有権は絶対地代を可能にするものとして確立すると考えたが、労働費や中間財費用や支払絶対地代の回収を可能にしないような固定資本用益(用益とはいえない)を購入する経営者の存在など考えられない。この意味で、差額地代と同様に絶対地代も、あくまでも限界原理によって成立する。そしてそのことが、平均利潤をもたらす労働生産物の価値は、それに含められる労働量によって決定されるとする労働価値説の根拠をなすことになるのである。

{限界原理の作用としてのイノベーション}

先に見た187Xと比較して、188X年における供給曲線S`と需要曲線D`についてみても(図表2)、その収益逓減の法則は貫かれる。188X年の一、二年前ごろから、この産業部門内外の企業やまたは全く新しくベンチャー企業など、次世代型の生産技術を内包する固定資本を所有する先駆的企業(1トンの鉄鋼に含まれる労働時間量はたとえば110時間)が突然、この鉄鋼生産部門に登場する。年々の需要増大に対する供給の増加は、最初は依然として従来の限界労働生産力を提供する固定資本の利用によって実現される(1トンの鉄鋼に含まれる労働時間量130時間)とすれば、この先駆的企業者は、それ相当の超過利潤(差額地代)を獲得することができる。しかし、その先駆的企業を模倣して、自ら次世代型の固定資本形成に励む企業も増えてきて、次世代型技術は一般的に普及していく。

こうして年々の需要増大に対する供給増大が、188x年に最終的に次世代型技術水準による生産増大によって達成されるようになると、そのC`可グループが限界労働生産力を提供するもの(鉄鋼1トンに含まれる労働時間量110時間)となり、それが均衡価格p`(金貨幣p`量は110時間の労働を含む)をもたらすことになる。かつて先駆的な企業としてC`グループが得ていた超過利潤は消滅する。また新生産方法の採用に失敗した企業は、1トンの鉄鋼の生産に、たとえば120時間を要するとすれば、純粋資本主義の圏外に追放されざるをえない。一方で、その限界労働生産力をやや上回わるA’優グループ(1トンの鉄鋼に含まれる労働時間量は100時間)もB’良グループ(鉄鋼1トンの労働時間量は105時間)の企業も同時に存在していて、これらの企業は、労働費の支払いを節約する分だけ差額地代に転嫁する超過利潤α`を得ることになる。以上は、労働価値説によって補足したシュンぺーターのイノベイション論(シュンペタ―1926)である。限界原理、新結合、新生産物、冒険的な先駆的企業、その模倣による新生産技術の普及などが、そのキーワードをなす。

要するに資本家的企業においては、187X年からその十年後の188X年までのそれぞれ一定の時点で、特にまたイノベーションの過程で、互いの水平的(同業種間)分業上の競争をつうじて、「制限され独占されうる自然力」としての土地・資本による商品の生産と供給が常に優先される、という限界原理が作用している。イノベーションを通じて時系列上、階段的に限界労働生産力は上昇し、金商品の一定量で示されるその商品の価値はpからp‘へと低下していく。ただしこの場合に、金商品の単位量の生産に必要な労働時間量は変化しない、つまり金商品の生産のための労働生産力には変化ない、と仮定している。

イノベーション(創造的破壊)をも生み出すこの限界原理・収益逓減の法則の一貫した作用は、この資本家的社会全体の一定時点における経済的効率性の最大化を意味する。同時にこの社会は、それぞれの業種内で少なくとも限界的な固定資本用益を提供するものとしての固定資本所有に対しては、異業種間の分業と競争上、平均利潤の実現と絶対地代の取得を承認する。貨幣資本の循環の担い手としての経営体における支払絶対地代の回収としての平均利潤の実現は、個々の経営体で生産される剰余価値の社会的総量を、個々の経営体における中間財+賃金のコストに対して均等に分配することを意味する。

かくして、資本家的企業における経営と所有との、あるいは平均利潤と絶対地代との一体性は、経営の経済効率の最大化と私的所有あるいは非所有の根拠とを同時的に論証している。まさしく資本家的企業はその社会的集合の下に、その所有と経営の一体性により、あらゆる形態に通じる経済原則を時点時点における収益逓減法則および時系列における収益逓増傾向によって最大効率的に実現するものとして、その存在の根拠を明確にすることになる。ここでいう経済原則とは、科学技術の発達に基づく労働生産力の時系列的上昇や中間財や最終財の社会的な需要・供給一致のための労働配分、要するに生産物の生産、分配、消費といった本来的に社会的な経済活動のすべてを含むことは言うまでもない。

5.脱資本家的企業の経営と所有

以上の資本家的企業における貨幣資本の循環と自己調整市場との対応関係、いいかえれば経営と所有との一体的関係は、株式会社であれ、パートナーシップであれ、あるいは個人企業であれ、すべての資本家的企業形態に通ずる原理的関係に他ならない。この原理的関係は、資本家的企業の「経営と所有」の一体性の根拠を論証する。しかし自己調整市場は、貨幣資本の循環に対応する不可避的な原理的関係であるとと同時に、金融システムの資本家社会的歴史的発展に密接に関連している。実際に企業形態の相違は、その用益商品化を予定する固定資本の形成と所有上、必要な資金を調達するための歴史的形態的相違に過ぎない。企業形態の相違は、貨幣市場と資本市場との補完関係をつくりだす金融システムの歴史的発展の影響として、当然にも資本主義的発展段階論上の課題となる。

一次大戦前では、いわゆるレッセフェール金融システムの発展に裏打ちされて、資本家的株式会社企業において所有と経営の一体的システムが形成された。株式会社には、株主総会とともに、必ず制度的にボードとして、一層役員会としての取締役会(イギリス、フランス、アメリカ)、もしくは、二層役員会としての取締役会と監査役会(ドイツ、日本)が存在している。一層役員会としての取締役会でも、機能経営を担う社内取締役と資本家(株主総会)の代理人として自らも相当な株を所有する社外取締役とからなる。社内取締役と社外取締役とはその機能において、それぞれドイツの取締役会と監査役会に相当する。このボードにおけるそれらの役割分担をつうじて、株式会社における所有と経営の一体性が実現したのである。

1880年代以降、ロンドンとベルリンを中心にして、しかしインターナショナリズムにそって、株式会社企業(銀行を含む)、商業バンキング、投資バンキング(ドイツの銀行は、農・工業それぞれのために両バンキングを行い、イギリスの専門化銀行と異なるユニバーサル銀行となった)、そして国債・社債・株式・抵当証券を取引する証券取引所からなる、あるいは資本市場と貨幣市場を相互に緊密な補完関係に立たせる精巧なレッセフェール金融システムが発展した。それはイギリスとドイツを中心にして、しかしインターナショナリズムにそって、鉱工業から農業にわたる巨額な固定資本形成を可能にした。ここでは、「(固定資本)所有とコントロール・(機能)経営の一体性」の実現として、利潤は基本的にほぼ満額、固定資本所有者(株主)への配当(地代支払)金に向けられた。固定資本の減価償却など利潤の内部留保も、景気循環にともなう配当政策に従属するものとして、極めて限定的なものであった。

一次大戦以後、このような資本家的企業の「経営と所有」の一体的対応関係は、経済への国家・政治の介入によって全面的永久的に失われた。減価償却の内部留保からいわゆる自己金融が肥大化し、経営と所有が相互に分離して、経営と所有の一体性を根拠とする、あるいは経営と所有の一体性を保証する私有財産制度は崩壊した。脱資本家的企業における「経営と所有の分離」

である。一次大戦以後レッセフェール世界市場および金融システムの崩壊ととも、絶対的私有制が相対化された。バーリ&ミーンズ(1934)は「現代株式会社」の財産を18,9世紀の資本家的私有財産とせず、その崩壊としての、しかし到達点は問わない「過渡期の財産」とみなした。ともかく一次大戦以後、資本家的企業が、私有財産制度と価値法則を通じて経済原則を実現する「資本主義」の世界史的発展に終止符がもたらされた。総力戦や社会保障のために、経済原則上の限界労働生産力の増進および産業連関表関連の達成を目的意識的に追及する国家および世界政治が介入するようになったからである。

特にアメリカではっきりみられたように、一次大戦勃発による歳出急増と法人所得税の大幅引き上げに対抗して、経営者は利潤の配当を抑制しその内部留保を目論んだ。大規模な内部留保と自己金融の肥大化による、あるいは固定資本所有者(株主)に代わる経営者支配によるいわゆる「経営と所有の分離」が、一次大戦開始以後にはじめて生じた。さらに国家による所得再分配政策や社会保障上の財政政策、特定の産業にたいする補助金支給など、法人企業にとり外部的な政治的諸要因が市場経済的原理を解体させた。「商品、貨幣、資本」に対する国家の管理や規制および規制改革が横行し、原理論・段階論標準を超える世界政治と世界経済の総合的な現状分析が、経済学、社会科学の主要課題となった。(河西2017)

{参考文献}

・青木孝平(2019)『経済の法と原理論―宇野弘蔵の法律学ー』社会評論社

・河西勝(2017)『宇野理論と現代株式会社』社会評論社

・御崎加代子(2015)「ワルラスのマルクス批判―企業者国家論を中心に」滋賀大学経済学部研究年俸Vol.22

・トマ・ピケテイ(2013.山形浩正・守岡桜・森本正史訳2014)『21世紀の資本』みすず書房

・御崎加代子(2005)「M.E.L ワルラス」大森郁夫編『経済学の古典的世界』日本経済評論社

・大内力(1982)『経済原論上下』東京大学出版会

・宇野弘蔵(1964。岩波新書)『資本論の経済学』岩波書店

・宇野弘蔵(1964.岩波文庫版2016)『経済原論』岩波書店

・カール・ポラニー(1944.野口建彦・栖原学訳2009)『大転換―市場社会の形成と崩壊ー』

・A.バーリ&G.ミーンズ(1934、森杲訳2014)『現代株式会社と私有財産』

・J.シュンペーター(1926.塩野谷祐一・中山伊知郎・東畑精一訳1977)『経済発展の理論上・下』

岩波書店

・シュンペーター(1912、八木紀一郎・荒木詳二.2020)『経済発展の理論(初版)』日本経済新聞出版

・レオン・ワルラス(1874-7.久武雅夫訳1983)『純粋経済学要論』岩波書店

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔study1145:201122〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。