子どもを守る社会を ~ 福島の子どもたちを守るための緊急の取り組み ~

- 2011年 9月 30日

- 時代をみる

- 原発災害小寺 隆幸放射能汚染福島の子どもたち

1 3.11後の対応で問われたこと

3.11は、私達に様々な面で日本社会のあり方の根底的な問い直しを迫る。その一つが、放射能に汚染された日本で、人のいのちを、とりわけ子どものいのちを守る社会はどうあるべきなのか、という問題である。その点での認識を共有する社会の形成は緊急の課題である。今、この秋にも福島の子どもたちに日本社会は何をすべきかが問われている。

いのちを守る、ということに反対する人はいない。しかし今問われているのは白か黒かと決められないリスクの問題であり、現在ではなく未来の可能性の問題であり、いのちに関わる様々な問題の中での選択の問題である。

3.11の震災と津波は2万名近い人々のいのちを奪った。生き埋めになり救助を待っていた人々もいた。雪の舞う校舎の屋上で凍えていた子どももいた。辛うじて避難所に入っても暖房もなく亡くなったお年寄りもいた。

そういう事態がすすむさなかに福島第一原発はメルトダウンし、強烈な放射線を出し続けていた。政府も混乱し、自治体の機能も麻痺していた中で、対応は後手後手になった。20km圏の避難の際にもヨウ素剤を服用させることもなされなかった。避難させるだけで精一杯だったのかもしれない。そして圏外の浪江や飯舘や福島などの人々は危険性について何も知らされないまま放置された。そこにいても今すぐ病気になるわけでもなく、将来のリスクも不透明なのだから、あの状況では津波被災地への救援で手一杯でそこまで手がまわらなかったのはやむを得ないという意見もありうる。

ただ二つの点だけは指摘しておきたい。第一に、政府が情報を隠蔽せずにきちんと提起していれば、人々の被曝はかなり防げたということである。「危険ではないが念のため避難」という政府の指示で、大量に放出されていた放射線の中を無防備で避難し、さらにその後ものをとりに戻った方も多かったという。

第二に、普段から原発事故の際の避難の指針、ヨウ素剤の意味と服用の仕方などが市町村職員や住民に理解され、ヨウ素剤が身近なところに常備されていれば、あの混乱の中でも服用することは可能だったはずである。しかし双葉町の乳児を持つ母親にもヨウ素剤のことは全く知らされなかった。そういう事故は起こりえないという建前と、ヨウ素剤服用訓練などをすれば住民に不安を与えるという理由から、人々は危険から身を守る手だてを教えられないまま事故に直面したのだ。

さらにその後も浪江170μSv/h、福島市でさえ20μSv/hという高い線量が続く中でも政府は何の対応もしなかった。リスクがあるかないかはっきりしないのに、莫大な費用をかけて避難や除染する必要はないと考えたのだろうか。そしてその判断を合理化するために出されたものが20mSv基準だった。

ここでは、年間20mSvの被曝のリスクはどのくらいなのか、それは人々が受容しうるものなのか、一方住民避難や除染にはどのくらいの費用がかかるのか、それを社会が負担することで逆に損なわれることは何か、そしてその負担は社会的に合意しうるのか、などが問われなければならない。政府はそれについてのデータを出し、議論の場を設けるべきだった。もっともその議論での合意形成は至難であろう。リスクをどこまで受容しうるか、どの位の負担なら許容しうるか、は一人ひとりの条件や考え方によって異なるからである。

それでも私は、子どものいのちを最大限守るという点での合意は作るべきだし、作れるはずだと思う。

2 子どもを守る社会を

「子どもを守る社会」というのは当たり前であり、あえて言うことでもないように思われるかもしれない。しかし4月に出された学校20mSv基準は、事故時という理由で大人も子どもも同じ20mSvの被曝まで我慢しようというものだった。しかし同じ線量でも子どものリスクは大人の数層倍もある。同じ基準を強いる社会は「子どもを守る社会」とは言えない。だからこそ親たちは猛然と反発し文科省交渉を繰り返し、撤回に追い込んだのである。そして食物による内部被曝を避けることが重要な課題となっている今も、大人と同じ基準で子どもたちの食を考えて良いのかが問われているのである。

子供を守る社会は政府の方針だけで作られるわけではない。それにも規定されはするが、一人ひとりの市民の意識が社会をつくる。郡山市で4月に起きた校庭の表土問題は、日本社会における市民性のあり方を考えさせられるできごとだった。国の基準を超えて、郡山市は独自に除染を行い、はぎ取った校庭の表土を市の処分場に運ぼうとして地域住民に阻止された。そんな危ない放射能を持ち込むな、という地域の人々の思いを受け、やむを得ず市は「危ないもの」を学校に戻した。国が高い基準を楯に何もしないことがそもそも問題なのだが、それでも子どもを守ろうと動いた市に対して、市民としてどう行動すべきだったのか。親と地域住民が対立するという悲しい事態を繰り返してはならない。

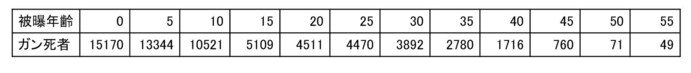

子供を守る社会を築くためには被曝によるリスクの特徴を人々が認識する必要がある。放射線はDNAを傷つける。その影響は細胞分裂が活発な発育途上の胎児から子どもに特に高い。傷つけられた遺伝子の多くは修復されるか死滅するが、まれにそのまま増殖し、何年、何十年後にガンとなる。影響は確率的である。50歳で被曝し、その影響で70歳でガンが発症しても、様々な原因でガンで死ぬ人が多いので、被曝が付け足す過剰ガン死の数はそれほど多くない。しかし子どものガンはそもそも少ないのだから、影響は深刻である。 次の表は、核化学の権威で、米原子力委員会で研究する中で反原発に転じたゴフマンが作成したもので、100万人が10mSv被曝することで新たに増えるガン死者数の推定である。

これを見て大人と子どもが平等に被曝して良いと思うだろうか。しかも甲状腺ガンの場合、早期発見し摘出すれば転移の可能性は少ないが、一生ホルモン剤を飲み続けなければならない。子どもに生涯にわたる犠牲と不安を強いる。さらにチェルノブイリで明らかになってきたのは、ガン以外にも様々な病気が子どもに多発しているという事実である。

このような認識を社会が共有していけば、市民の行動も変わっていくだろう。東京でも水道水の汚染が明らかになったときにペットボトルの買い占めが起きた。一方、保育園などでは水が足らず、子どもたちの給食を作るのも苦労したのである。子どもにはより安全なものをと一般的に言うだけではなく、この汚染濃度であれば大人は我慢しうるが子どもには与えない、と言うようなデータをきめ細かく出し、市民それぞれが判断し、行動していく社会を作って行かねばならない。

3 事故後の対応 チェルノブイリと比べて

そういう合意を形成するために、改めて事故後の対応を検討し、その問題点と教訓を社会的に共有していくことが大事だろう。

まずなぜSPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測システム)の結果が初期に公表されなかったのか、その経緯を明らかにするべきである。このシステムはチェルノブイリ事故でおきた子どもの甲状腺被曝を繰り返さないためにつくられ、放出放射能の大気中での拡散をシミュレーションして1才の子どもが甲状腺に受ける内部被曝量を試算するシステムであった。事故の為に何億もかけてつくられたのに、当初公表されなかった。批判を受けて3月23日に発表されたのは、事故後12日間ずっと屋外にいた場合、広範な地域で乳児の内部被曝が100mSvに達したという試算結果である。これはヨウ素剤を服用させるべき数値だった。

チェルノブイリ事故のときには、いち早く状況を察知したポーランド政府は、ウクライナ国境に近い子どもたちにヨウ素剤を飲ませ、その結果ポーランドでは小児甲状腺ガンは発生しなかった。しかし日本ではこのSPEEDIはついに生かされなかった。

さらに浪江では3月23日に170μSv/hもの線量を文科省が観測したにもかかわらず、自治体にも何ら通報もなく、人々は高い放射線にさらされつづけた。5月末まで子どもたちもそこに暮らしていたのである。

福島市でも3月下旬に20μSv/hを越える線量だった。しかし政府は「直ちに健康に影響はない」と言い、何の対応もとらなかった。子どもだけ、せめて妊婦や乳幼児だけでも一時避難させるべき数値だったのだ。

チェルノブイリ事故ではどうだったかi 。原発に隣接した人口5万のプリピャチ市では、政府の情報隠蔽により子どもたちは事故の翌日も普通に暮らし大量の放射線を浴びた。4月27日午前は1.8〜6mSv/h、午後には10mSv/hというものすごい線量だった。その翌日、3日だけ避難と告げられバス1000台でキエフの団地に移った。福島の場合はいくつかの避難所に分散して移され、住民同士のつながりも絶たれたが、プリピャチ市民はキエフの新しい団地にそっくり移住したことでコミュニティはある程度保たれ、子どもたちも同じクラス、同じ先生で学ぶことができた。その意味は大きい。

5月2日、30km圏の避難が決定。この日のうちに妊産婦と子どものいる家庭が避難し、3日にはさらに9万人が避難した。

特筆すべきは100km圏外にある人口250万の首都キエフの子どもたちへの対応である。5月1日はメーデーで、何も知らされずに30μSv/hの放射線量の中でパレードが行われた。しかしその後うわさが広がりパニックが起き始めた。5月7日、ソ連政府は「キエフ市の放射能状況は子どもを含めた住民の健康に危険をもたらすものではない」と言明したが、住民の抗議と女性の市幹部会議長の涙ながらの訴えで、ソ連政府はキエフの子どもたちの避難を決定した。5月14日全ての学校は閉鎖され、翌日から避難が始まった。乳幼児は母子一緒に、小学校から15歳までの子どもたちは親元を離れ、総数100万人が汚染されていない遠くのサマーキャンプやサナトリウム、ホテルへ9月はじめまでの3ヶ月半避難したのだった。こうしてキエフの子どもたちは大量の被曝を免れたのである。

ソ連政府が人道的だったとはいえない。ナロジチ村など高レベル汚染地とわかっていても3年間、避難させられなかった地域もあった。それでもこれだけの取り組みができたのは、共産党の指令で全て動く体制ゆえだが、それを突き動かしたのが女性政治家だったこと、事故の対策会議に住民代表が加わり決定に関わっていたことなど、考えさせられる。

飯舘、浪江だけでなく、福島、郡山などもこういう手だてをとるべきではなかったか。少なくとも事故直後から2~3週間、子どもたちを全国の公共宿泊施設に分散し、退職教師などを募ってケアすることは十分できたはずである。事態の深刻さを率直に提起すれば、親もみな賛同しただろう。そうすれば、子どもたちの被曝は大幅に減ったはずである。

しかし政府はパニックをおそれて情報を隠蔽し、無為無策のままだった。ベラルーシで小児甲状腺ガン治療に携わった菅谷昭松本市長が3月22日に、避難を30kmまで広げあわせて内部被爆を防ぐためにヨード剤を投与すると申し入れたが無視された。

子どもたちは実際にどれくらい被曝したのか、今ではもう知るすべもない。文部科学省は4月26日に、現在の水準で放出が続いた場合、来年3月11日までの1年間の予想累積線量として浪江町赤宇木(原発の北西24km)で235.4mSv、福島市や南相馬市でも10mSvを超えると発表した。ただしこれには呼吸や食物による内部被曝は一切含まれていない。

フランスのクリラッド(CRIIRAD 放射能に関する研究と独立情報委員会)は日本での調査をもとに、原発から100km南のほうれん草がヨウ素131によって受けた最初の汚染は、子どもが200gを食べたら1mSvを越えるほどの量だったと推定している。食糧摂取制限が指示された21日まで、大人も子どもも何の情報もなかったわけで、汚染された食品を摂取していればそれによる被曝も無視し得ない。

政府は8月17日になって、福島県の子ども約1150人を対象にした甲状腺の内部被曝検査で、45%で被曝が確認されていたことを明らかにした。検査は3月下旬に、いわき市、川俣町、飯舘村で15歳以下を対象に実施されたというが、なぜ5か月も発表が遅れたのだろうか。なお測定できた1080人は全員0.10マイクロシーベルト以下だったとされている。しかしもっと高い被曝の子どもがいる可能性もあるだろう。だがヨウ素131はほとんど消滅しており、今から調べようもない。

4 チェルノブイリで起きたことii

福島の子どもたちの今後を考える上で、チェルノブイリの現実を直視すると共に、福島との違いをおさえることが重要である。

事故の数年後から甲状腺ガンが急増した。

| 85年 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |

| 1人 | 2 | 4 | 5 | 7 | 29 | 59 | 66 | 79 | 82 |

表はベラルーシの小児甲状腺ガン発症数である。ウクライナも同様の傾向を示している。

チェルノブイリの教訓は早期発見の体制が作れなかった点にある。その経緯を知っておくことは、福島を考える上でも重要である。

88年にソ連放射線防護委員会は「汚染地の住民の被曝は70年間で350mSvをこえず、それ以下で医学的影響はない」と発表した。一生の間に350mSvまで被曝しても心配ないというのである。その理論に基づき88年にソ連のイリーンは「ベラルーシの甲状腺ガンは39件が今後30年間で現れると予測」した。

しかし現実にはベラルーシのゴメリ地方で小児甲状腺ガンと新生児先天異常が有意に上昇していると89年にベラルーシ保健大臣がIAEAで報告している。しかしWHOは病気の増加は心理的ストレスによるとした。

さらに90年になり小児甲状腺ガンが表のように急増したが、それでも赤十字は「健康悪化は認めるが放射能とは無関係」とした。

しかし高まる不安の声を受けて91年、IAEA国際諮問委(委員長重松逸造元放影研理事長)が現地調査を行い次のように報告した。

「放射線被曝に直接原因があるとみられる健康障害はなかった。ガンや遺伝的影響の自然発生率が将来上昇するとは考えにくい。甲状腺結節は子どもにはほとんど見られなかった。データからは事故後の白血病または甲状腺ガンの顕著な上昇は観察されなかった。移住や食品の制限はもっと小規模でよかった。不必要に行われた食品基準の緩和を検討すべき。」

しかし重松たちは汚染地700名、非汚染地650名を調査したのみであり、しかも子どもは半数の350名だけだった。これでは通常100万人に1人と言われる小児甲状腺ガンが見つからなかったとしても、ないと断定することは統計的にもできない。しかし甲状腺ガンはありえないと断定した結果、早期発見の体制がつくられず多くの子どもたちが手遅れで亡くなった。15名どころではない。

92年ベラルーシ放射線医学センターのドロズド医師がホイニキ村の子1132人のうち6名が甲状腺ガンを発症(通常の2650倍)したことを「ネイチャー」に掲載して世界的に反響を呼び、93年WHOも「甲状腺ガンの原因が原発事故であるのは明らか」と認めたのであった。しかし94年の時点でも、長崎大の長瀧教授(元放影研理事長)は「甲状腺ガン多発は事実だが原因はまだ特定できない」と国際会議で発言していた。

95年になりIAEAは甲状腺ガンのみ放射能の影響と認定したが、白血病、脳腫瘍、小児糖尿病、免疫力低下に伴う病気は一切認めなかった。96年のチェルノブイリ国際会議でも、「ストレスや心配から引き起こされた可能性もある」として甲状腺ガン以外は事故の影響だと認めず、2006年のIAEA,WHOによるチェルノブイリフォーラムもこれを追認している。

このようにIAEAとソ連は一貫して影響を過小評価しようとした。そしてWHOも放射線被曝についてはIAEAと同一歩調をとるという協定に縛られてきた。確かに広島の経験からすると91年の時点で甲状腺ガンが発症するのは早すぎると考えられた。しかし一瞬に多量の放射線を浴びる原爆被爆と、低線量の内部被曝とでは様相が異なる可能性は考えられるはずであり、その時点で疑わしいから調査しようとしていれば早期発見により死なずにすんだ子が多かったに違いない。わずかな数を調べて結論を出す態度は、科学的ではなく、最初から結論ありきの政治的なものと言わざるをえない。

さてチェルノブイリでこれだけ甲状腺ガンが発症したから福島でも心配、と短絡するべきではない。チェルノブイリで忘れてはならない点の一つは、ナロジチ村など高レベルで汚染された農村が放置され、90年になってやっと6万名が移住したことである。もう一つは内部被曝が深刻だったことである。ヤロシンスカヤによれば、ベラルーシ汚染地域の150万人(うち7歳以下の子16万)の内、大人87%子ども48%が甲状腺に300mSv被曝しており、なかでも大人の11%と子どもの35%は300~1000mSv、大人の2%と子どもの17%が1000mSv以上被曝したと推定される。これは食物による内部被曝が大きい。田舎には汚染されたミルク、食物しかなかったのである。

このことを考慮すれば、福島で甲状腺ガンを防ぐためには、高汚染地帯の子どもたちを避難させること、既に移住した子も含め、今後長期にわたる定期的な検診体制を作ること、これ以上内部被曝をしないように食品検査を徹底し子どもには汚染されていない食物を摂らせることなどが急務である。

なお、3月に放出されたヨウ素131は既にほとんど消滅しているが、今も海水や地下水に汚染水が浸透している可能性があり、今後新たな爆発もありうる。そこでヨウ素剤を学校や医療機関に常備しておくべきであろう。

またセシウム137が甲状腺に及ぼす影響も考慮すべきである。バンダジェフスキーiii によれば1997年に様々な病気で亡くなった子どもたちを調べたところ、1kgあたりのセシウム137の量が一番多いのが甲状腺で1200ベクレル、心筋や骨格筋などは600~700だった。甲状腺に入り込んだセシウムが甲状腺ガンを発症させる可能性もある。実際私が5年前に訪ねたキエフの内分泌研究所でも、新たな小児甲状腺ガンの発症が続いているとうかがった。セシウムの影響としか考えられない。

5 低線量被曝の影響

首相官邸のホームページには次のような記述がある。「チェルノブイリでは、低線量汚染地の500万人は10~20mSvの被ばく線量と計算されているが、健康には影響は認められない。例外は小児の甲状腺がんで、汚染された牛乳を無制限に飲用した子供の中で6000人が手術を受け、現在までに15名が亡くなっている。福島の牛乳に関しては、…問題ない。福島の周辺住民の現在の被ばく線量は、20ミリシーベルト以下になっているので、放射線の影響は起こらない iv。」

しかし10~20mSv被曝した500万人の健康に影響は認められないとどうして断定できるのか。現地の実情を知らないのだろうか。

89年にベラルーシ保険大臣は汚染地で先天的発達障害も有意に増加したと報告した。IAEAは無視したが、その後のラジュークと広島放医研佐藤幸男による調査でも先天性異常がミンスク5.6%に対し汚染地域10.9%と高いことが明らかになった。また国連原子放射線影響科学委員会も、チェルノブイリ近辺で1万2千人から8万3千人の子どもが先天奇形になると予測する。

また機能失調、神経衰弱、貧血、扁桃腺や耳鼻咽喉系の慢性疾患を持つ子が増加し、住民に一般的な病気も有意に増加したと報告されている。

ウクライナでは被災地の子どもの発病率が86年~96年の10年間で2.5倍になっている。腫瘍、先天的欠陥、血液・造血器系病気が増加している。小児白血病については、汚染が少ない首都ミンスクで85年に10万人あたり4.1人だったのに対して89年には9.3人に増えている。汚染が高い地域よりも少ない地域で多発している。これについてミンスク小児血液病センターのアレニコワ所長は「多量の放射線は細胞を殺すが、少量では細胞に変異をもたらす」という仮説で説明している。

またウクライナでは3歳以下の子どもの脳腫瘍が増えており、86から2002年の間に179人が脳腫瘍の診断を受けた(年平均10人以上)。一方81~85年は年平均2例であった。

さらにインシュリンに依存する糖尿病が子ども青年に急増していることも報告されている。私が訪ねたベラルーシのサナトリウムでもそういう子どもが増えていると医師たちからうかがった。

1996年のチェルノブイリ国際会議はこれらの事実を「ストレスや心配から引き起こされた可能性もある」とし、チェルノブイリ事故の影響だとは認めなかった。もっとも首相官邸HPのように被曝の影響ではないと断定しているわけでもない。そう考えるための疫学的データが不足しているからとされている。しかしデータの不足自体が政治的社会的な意味を持っている。補償による財政悪化を恐れ各国政府は事故の被害を過小評価しようとしているからであり、現場の医師の声は消されてしまうからである。

チェルノブイリ事故の健康被害については近年も新たな事実が明らかになっているv 。低線量被曝の実態の解明は今後の課題だろう。「長時間、低線量放射線を放射する方が、高線量放射線を瞬間放射するよりたやすく細胞膜を破壊する」という「ペトカウ効果」もその鍵の一つであろうvi 。

このように低線量被曝は科学的に未知の分野だが、政府が依拠するICRPも低線量で線量とガン死のリスクは比例すると考えており、福島についても「20ミリシーベルト以下では放射線の影響はない」と断言するべきではない。甲状腺ガンだけではなく様々な面で子どもたちの検診・治療体制を確立して行くことが急務である。

6 20mSv基準は何をもたらしたか

福島では、高い放射線量が続いた3月に政府が何の対策もとらない中で、多くの親が春休みに子どもを実家などに一時避難させた。そして4月になり始業式が近づく中で、学校や教委に始業式延期を要望したのだった。

中部大学教授・原子力委員会専門委員の武田邦彦氏も4月2日に「学校の開始日を5月の連休明けにしてください。将来、児童生徒に放射線障害を万が一でも出さないように、教育者としての責務を貫いてください」と呼びかけている。

しかし文科省や県・市教委は、普通通りの市民生活を営むことを、つまり社会秩序維持を最優先にして学校をスタートさせた。そして高まる不安を解消するための根拠として4月19日に20mSv基準を設定したのである。

当時の学校の校庭の空間線量は2~4μSv/hであり、校舎・校庭の利用の目安を3.8μSv/hに設定すればほとんどの学校で対策をとらずに通常の活動が可能になる。現状追認の立場から安全基準が定められたのではないだろうか。安全委員会では10mSvにする意見が強かったがなぜか覆されたのである。

政府は国際放射線防護委員会ICRPが定めた緊急時被ばく状況の国際的な目安(年間20~100 mSv)から、最も厳しい数値20 mSvを基準に選んだと説明している。しかしこれは大量の放射性物質が環境に漏れるような非常事態が起こった場合に《重大な身体的障害を防ぐ》ために設定されるものである。またICRPの基準は政府が最大限の努力をした上でなおやむを得ない場合に一般公衆が甘受すべき値であり、しかも1年という長期にわたることは想定されていない。さらに放射線の影響を受けやすい18歳未満については大人の10分の1にすべきだとICRPも考えている。また校庭での活動では、砂埃と共に放射性物質を吸い込む危険性もあるが、それによる内部被曝も一切考慮されていない。学校での20mSv基準は放射線防護の原則から逸脱しており、国際的な抗議を浴びたのも当然である。

低線量被曝のように意見が分かれる場合に、健康へのリスクの可能性があれば、WHOが考える予防原則の立場に立つべきである。それは、人の健康や環境に重大かつ不可逆的な影響を及ぼす恐れがある場合、科学的に因果関係が十分証明されない状況でも、規制措置を可能にする制度や考え方である。

その原則に立てば、何もしないで20mSvまで許容せよという文科省方針の誤りは明らかである。校舎の除染や表土除去など物理的にできることは最大限実施すべきだったのだ。

しかし福島県はその基準を盾に4月以降、埃の舞う校庭での体育も含め平常通りの活動再開を指示したのだった。自主的に校庭の表土除去を開始した郡山市教委の取り組みは、20mSv基準があることで困難に直面した。

さらに親や教師の不安と戸惑いをおさえるために福島県は山下俊一長崎大学教授を放射能リスクアドバイザーとし、各地で講演を繰り返させた。そこでは「100mSvの積算線量でリスクがあるとは思っていません」「国の指針が出た段階では国の指針に従うことが国民の義務です」ということが繰り返し語られた。

この基準は4月の時点でできることさえやらないと言う決定的な過誤を生み出した。例えば4月初めの国の調査で3.8μSv/hを上回ったおひさま保育園は4月下旬の再調査で2.6μSv/hであり、今後調査対象とはしないと福島県災害対策本部は言明している。調査さえしない以上、除染の努力をする気もない。

この時点ではまだ放射性物質は土の表層に積もっているだけであり、表土を1~2cm除去するだけでも約9割が除去される。しかしその後梅雨になると地中にしみこみ除染はより困難になる。福島県が小学校の除染を実験的に始めたのは6月下旬である。4月5月と無為に過ごしたつけは大きい。20mSv基準はそういう結果をもたらしたのである。

これに対し福島の親たちは撤回を求めて粘り強い交渉を繰り返し、その結果、5月27日に文科省は、20mSv基準は撤回しないが、学校で受ける子どもの被曝線量は年間1mSv以下を目標とするとし、1μSv/h以上の校庭の表土除去などを約束した。

しかし基準を撤回しない以上、その後も取り組みは遅々として進んでいない。それでも親たちは国の考えを変えさせたのである。これはすべての子どもに還元される成果だった。

しかし残念ながらこの運動の過程で親の間に深刻な分断が生みだされてしまった。その責任は本質的には政府と県の対応にある。

低線量被曝のように絶対危険とも絶対安全とも言い切れない場合、一人一人が自分の置かれた状況の中でリスクとベネフィットを比べながら判断しなければならない。上から一方的に判断を押しつけるのではなく、市民の不安に寄り添いながら、今の時点で科学的に立証されていること、されていないことを丁寧に示し、その上で個々の判断を尊重しその実現のために最大限サポートすることが行政の仕事であろう。やはり不安であると思う方には一時避難の手だてを講じ、仕事や家庭の関係でとどまることを選択する家庭にはリスクを少しでも減らす手だてを講じるというきめ細やかな対応が何よりも必要だった。特に親の経済的格差が子どもへの対応に影響することを極力さける視点が不可欠であった。行政がそのような姿勢であれば、親との信頼関係も保たれ、また個々の家庭の対応の違いをお互いに許容しあい地域のつながりも保てたに違いない。

しかし県アドバイザーは学問的にも意見が分かれる点について一方の立場のみを提示し、それへの反発と不安に対し「国民の義務」とおさえつけた。これは民主主義の根本をないがしろにするものであり、それを踏み絵に人々を分断することである。

県のそのような姿勢を受けて、一部の学校でも、「不安を煽るな」と親の思いをシャットアウトしたり、校庭での体育は見合わせたいという中学生に成績を1にすると脅したりすることが行われたと聞く。親や子の不安を受け止めるのではなく、学校・行政に強引に従わせようとする権威主義的姿勢が透けて見え、子どもの権利条約の精神にも反する。もちろん多くの教師は子どもを守ろうと苦悩し、校庭を使えという教委や校長の指示に抵抗し、その結果4・5月は校庭を使わなかったという学校が多かったことも忘れてはならない。

しかしこのような行政に絶望する中で、経済的社会的条件がある家庭は、家族ぐるみ、あるいは母子だけでの避難を始めた。一方、仕事や生活のために避難できない親の中には、避難者への反発や、これ以上危険だという話など聞きたくもないという頑なな気持ちも生み出された。子どものことを思う気持ちはどの親も共通なのに、悲しい現実である。

福島のすべての子どものいのちと安全、そして健やかな成長を保証するために、教育委員会は個々の親の意志を尊重しつつ、少しでも安全な環境を作るとともに、子どもの学習権や子ども同士の関係性を保証するための様々な手だてを講じるべきだった。例えば4月22日に日弁連会長が提起した次の施策を率先して行うべきだったのであるvii 。

*汚染された土壌の除去、除染、客土などを早期に行う

*速やかに基準値以下の地域の学校における教育を受けられるようにする

*他地域において教育を受けざるを得なくなった際には、可能な限り親やコミュニティと切り離されないように配慮し、近隣の学校への受け入れ、スクールバス等による通学手段の確保、仮設校舎の建設などの対策を講じる

*やむを得ず親やコミュニティと離れて暮らさざるを得ない子どもについては、受け入れ場所の確保はもちろんのこと、被災によるショックと親元を離れて暮らす不安等を受けとめるだけの体制や人材の確保を行う

*他の地域で子どもたちがいわれなき差別を受けず、適切な教育を受けることができる体制を整備する

このようなことが保証されても、なお放射能のリスクに対する考え方の違い、家庭の様々な条件の違いから避難する家庭もあればととどまる家庭もあるだろう。しかし全員にこれが保証されれば、経済的社会的な条件の違いは緩和される。そして意見の相違も感情的なものにはならず、今後もつながりあえる関係が作れれば子どもたちの絆も保たれ、事故終息後の復帰とコミュニティの再生も容易になったに違いない。

7 今後の取り組みの提起

今も福島の多くの地域で子どもたちは被曝を強いられた生活を送っている。学校の除染が完璧になされたとしても(それにはまだ半年以上かかると言われている)、町全体が汚染されており、被曝は避けられない。そういう地域(福島市も含まれる)の子どもたちを全員避難させるべきか否かということはきわめてむずかしい問題である。 避難できるのであればそうした方がよいと思う。少なくとも妊娠中の方や乳幼児は福島から避難すべきだと思う。赤ちゃんを抱えたお母さんが家を離れ経済的に自立することは困難である。だからこそ国がきちんとサポートすべきである。

しかし避難するということは経済的精神的に大きな負担を強いることも事実である。子どもにとっても、故郷を離れともだちや先生と離れ、別の土地で暮らすことのストレスは小さくない。子どもたちにとって大切な環境とは、放射能が無いというだけではなく、仲間がいて、お互いが認められ、自分の居場所があり、楽しく学べる環境である。「学校、職場、その他の社会組織などにおける社会環境・安全対策は、物理的環境対策と同じくらい重要である。人々がそれぞれの組織の一員であるとの自覚を持ち、自らの存在価値を感じることができる社会は、人々が疎外され、無視され、使われていると感じる社会よりも健康水準が高い」と指摘されているviii 。

そこで留まらざるを得ないとすれば、学校コミュニティを維持しながら被曝を少しでも減らすためになすべきことを4点提起したい。

第一に学校だけではなく通学路、公園、子どもが使う場所全ての徹底的な除染である。

第二に汚染されていない食物を子どもに保証することである。前述したようにチェルノブイリでは、特に農村地帯では子どもたちはその地域で作られた汚染された牛乳や食物を、危険とわかっていても食べざるをえなかった。日本ではこの間の牛肉などのように基準値を越えた食品を流通させないことには政府も必死で取り組んでいる。しかし問題は基準自体が高すぎる点にある。ウクライナと比較してみよう。例えば日本の水は200ベクレル/kgだがウクライナは2ベクレル/kg、肉は日本が500ベクレル/kgに対してウクライナは200ベクレル/kgである。しかもウクライナでは幼児用食品という分類もされている。日本でも、特に福島では子ども向け食材コーナーを作るべきではないだろうか。また給食も地産が奨励されているが、福島に関しては残念だが他県のより安全な食品を食べさせたい。

前述したように、子どもを守るという社会的合意があれば、安全なものを優先的に子どもに、という取り組みは、流通方式の複雑さを伴うとはいえ不可能ではないはずである。

また、そのためには親が子ども向けの食材の線量を自主的にチェックすることも重要である。ベラルーシでは汚染値の小学校に食品測定器が備えられ、学校の先生が親の希望で測定しているという。チェルノブイリ子ども基金も協力して7月福島市に市民放射線測定室を開設した。チェルノブイリ事故後、ドイツでは各市に市民がこういう施設を作り、行政だけに任せるのではなく市民が主体的に判断する中で市民の意識も高まり、今回の反原発にむけた大きな運動につながったのである。

第三に、原発被災者救援法の制定である。ウクライナでは91年にチェルノブイリ事故被災者救済法ができた。法律により被災者と認められた人は、95年には320万(うち子ども100万)。この法律は子どもの被災者に対する医学的処置を最優先し、最高の医療施設と保養施設を使用すると定められている。また被災者で健康被害が大きい人への特典として、治療、保養、家賃や電気代割引、学校の便宜、税金減免、年金支給引き下げと増額、交通特典なども決められている。しかし実際には保養費用も91年で1/2、95年は1/8しか国が出せなかったし、医薬品は無料でも店になく入手困難だったりした。なおこれにかかる費用は92年時点で国家支出の16%を占めている。それをまかなうために企業が給与12%を拠出することも決められている。しかし近年の財政危機の中で、政府はチェルノブイリ被災者への支出を減らそうとしているようである。

日本でも、子どもたちの今後の長期に渡る検診と治療体制を確立するために法律を制定し、被曝手帳を持たせる必要があるだろう。

第四に保養である。ベラルーシでは汚染された土地にすむ子どもたちが、学校単位で毎年24日間、汚染されていない土地にある学校サナトリウムで暮らしている。教師もつきそい、そこで授業をする。また全員の検診も行って医師が一人ひとりに必要なアドバイスを行い、治療もする。そしてのびのびと遊び、元気を取り戻して帰っていく。たった24日でも子どもたちが元気で楽しく生きることで免疫システムも活性化されていく。

その保養の費用は政府が出している。チェルノブイリ子ども基金が支援しているベラルーシの学校サナトリウムの一つ「希望21」は私も何度も訪ねたところだが、今年6月子ども基金の佐々木事務局長が訪ねた際、副所長の小児科医イレーナさんは次のように話した。

○ベラルーシでは病気の子どもの統計は公表されていない。しかし、希望21に滞在する子どもに関しては明らかに、非汚染地域の子どもたちに比べて、汚染地域の子どもたちに健康の問題が多い。

○チェルノブイリ事故の影響は、次の世代、また次の世代と100年は続くと思う。

○現在の子どもには肺・呼吸器官、胃・腸などの消化器官、骨、筋肉、目、内分泌、血液などの病気が多い。

○ストロンチウムは骨に影響を与えている。希望21に来たゴメリの村の子どもは、持参した医療証明には正常と書かれていたが、希望21で検査をしたら46人のうち32人に脊椎測湾症であることがわかった。町の子どもは設備の整った病院で検査できるため、病気が発見できる。村には設備の整った病院がなかったり、町の病院まで来るのが大変だったりするため、病気が発見しにくい。

○95-96年が小児甲状腺がん(0~14歳)のピークだった。事故前の39倍になった。2000年には発症率は事故前と同じに。白血病は2003年には事故前と同じに。

○現在の子どもの病気の原因としては、チェルノブイリの影響、感染症、環境汚染、偏った食事、不自然な姿勢(長時間PCの前に座っていることなど)が考えられる。

毎日子どもと接している彼女の話は重い。

ベラルーシのように田舎の村の医療体制が不十分な国と日本では保養の意味も異なってくるが、それでも普段はマスクをし、埃の舞う大地で自由に走ることもままならない子供たちにとって、のびのびと遊べる場に行くことは絶対必要である。子供たちのコミュニティを保つために、家庭の経済格差が子どもに影響しないように、学校単位で行うシステムを確立してほしい。せめて1~2週間でも良いと思う。経済的に余裕がないベラルーシでも、保養費用は政府が出している。日本政府にもできないはずはない。保養先の申し出は全国の自治体から来ている。是非実現したい。

以上4項目にかかる費用は原発事故収拾にかかる費用に比べたら微々たるものだろう。これ以上手をこまねいている余裕はない。子供を守る社会を作る、その一点で国民の合意を形成し、取り組むことが急務である。

「一体誰がこれから生を享ける子どもたちにガンや先天異常の苦しみを与えることに同意したのか。人を死なせないための唯一の基準は放射線放出ゼロである。人殺しを容認している今日の社会を正当化することはできない。」

これはゴフマンが1978年の原子力裁判の証言で語った言葉である。

私たちは子どもたちに放射能まみれの日本という負の遺産を残してしまった。そのことに責任を負う大人の一人として、「棄民」とも言うべきこの間の政府の対応の問題点を明らかにし、子供を守る社会へと、日本を変える努力をすることはせめてもの責務である。

子どもの権利条約第6条

「締約国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認める。締約国は、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保する。」

2011年9月3日記

————————————————————–

[i]以下のデータは、今中哲二編「チェルノブイリ事故による放射能災害」国際協同研究報告書 技術と人間 1998、広河隆一「チェルノブイリの真実」講談社1996、ヤロシンスカヤ「チェルノブイリ極秘」平凡社1994などから

[ii]今中哲二編前掲書より、マリコ(ベラルーシ科学アカデミー)、グロジンスキー(ウクライナ科学アカデミー)両論文から主に引用

[iii] バンダジェフスキー「人体に入った放射性セシウムの医学的生物学的影響」(チェルノブイリの子どもを救おう会発行 2011)

[iv] 長瀧重信・佐々木康人「チェルノブイリ事故との比較」4月15日首相官邸災害対策ページ

[v] IPPNW(核戦争防止国際医師会議)ドイツ支部がまとめたチェルノブイリ原発事故25年の研究調査報告が4月8日に発表された。

[vi]肥田舜太郎、鎌仲ひとみ『内部被曝の脅威』

[vii] 「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明

[viii] ウィルキンソン、マルモ「健康の社会的決定要因:確かな事実の探求」健康都市推進会議2004

「科学 社会 人間 No.118」 (2011.9.3)より転載。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://www.chikyuza.net/

〔eye1640:110930〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。