これが「福島小児甲状腺ガン多発」の実態

- 2015年 8月 12日

- 時代をみる

- 蔵田計成

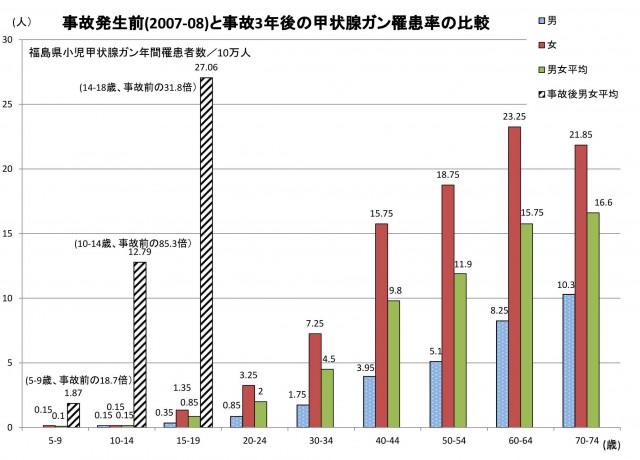

下記図Ⅰは、小児・成人甲状腺ガン罹患率(有病数)を、福島事故発生前と発生後を比較したものである。ひとつは、福島事故発生3~4年前(2007-08年)の2年間の全国平均罹患率(検診時年齢、0-74歳、男・女・男女平均、5歳階層別)である。これに対して、もうひとつは福島事故発生から1~3年後(2011-13年)の3年間の小児甲状腺ガン罹患率(被曝時年齢0-18歳、約37万人、罹患数112人、男女平均、5歳階層別)である。

それによると、検査した両者間の年次差は3~6年しか離れていないが、そこには大差がある。事故発生後の福島県小児甲状腺ガン罹患率(10万人当たりの罹患数)は、事故発生前の同世代に比べて群を抜いて多発している。なかには、高いとされている中高年世代の罹患率を越えている。数字でみると、事故発生後福島5-9歳集団は事故前比「17倍」、10-14歳集団は同「85倍」、15-18歳集団は同「32倍」である。グラフには示さないが、事故後0-18歳平均罹患率は、事故前0-19歳平均(0.27人)の「45倍」に達している。

① 国立がん研究センター「がん統計」cancer_incidence(1975-2008) 「甲状腺がんの罹患率(発生率)10 万人あたり」を参照。 ② 甲状腺がん罹患率(対人口10万人比・人数)(1975-2010年、0-19歳、国立ガン研究センターがん対策情報センター)。 ③ 第19回「県民健康調査」検討委員会(福島KKK)「県民健康調査結果概要」(資料3-1、③-6)。

図Ⅰ説明:

縦軸、甲状腺ガン罹患率(10万人当たりの罹患者数)。横軸:事故前、診断時年齢別、男、女、男女平均3区分、5歳階層別、0-4歳省略(0人)。事故後福島、被曝時年齢別、5歳階層別、男女平均のみ。

これまで福島KKKは一貫して多発事実の認定を拒んできた。「スクリーニング効果」説、「計測機器(エコー)の性能向上」説によって多発の事実認定を拒み、「過剰診断」説を盾にして検診規模の拡大を阻んできた。ところが、福島KKKは第19回検討委員会(2015年5月18日開催)において、甲状腺評価部会「中間とりまとめ」を公表し、多発の事実をはじめて認定した。

「甲状腺がんの罹患統計などから推定される有病数に比べて数十倍のオーダー(桁数・引用者注)で多い。」(『ちきゅう座』、2015年6月27日、投稿参照)

この多発の認定によって、否定の論拠は無意味になり、効果説、機能説(過剰説)は無効になった。多発事実を自ら認めた瞬間にすべての論拠は失効したのである。ところが、福島KKKは「数十倍」と多発事実を認定しておきながら、これまで通り多発の原因が「被曝影響ではない」と強弁している。

これは被曝リスクの全否定(ゼロ評価)というにも等しい。このような被曝傷害に対する過小評価は、早期・有効・適切な放射線被曝防護策の放置と無策につながる。最近、福島では前日まで元気であった中高年者の「突然死」(葬儀)を耳にすることが多いと聞かされた。たとえ空間線量が部分的に下がったとしても、安心論は有害無益である。事故直後の大量被曝や累積被曝による、別な被曝疾患の進行も懸念される。すべては音もなく進んでいる。早期の検査、対象規模拡大、広域被曝検証を行うべきである。強制帰還は論外である。

先の図Ⅰは、深刻な警鐘である。たとえ、両者の統計時期に多少の時間差があるとしても、原発事故という〈原因〉を境にして、多発という〈結果〉が厳存していること自体が、疫学的には有力な論拠となる。原発事故以外には、別な原因は存在しない。被曝影響を否定する論理は成立しない。以下、2つの引用は有意義だろう。

「…チェルノブイリ原発事故の場合、被曝から4年という短期間に小児甲状腺癌の増加が認められたため、当初はスクリーニングを熱心に行った結果によるバイアスではないかという意見もあったが、その後行われた後ろ向きケースコントロール研究および前向きコホート研究により、小児甲状腺癌増加が間違いなく原発事故により引き起こされたことが科学的に証明された。この場合も、甲状腺への被曝量と甲状腺癌発生頻度との間には有意な直線関係が認められた。」(日本癌治療学会「がん治療ガイドライン」、2010年版、甲状腺腫瘍、背景・目的)

「2001年から2008年(引用者注:事故15~22年)にかけて年平均400例の新たな(同:甲状腺ガン)登録があり、チェルノブイリ事故前の33倍(0歳から14歳の小児では60.0倍)にまで増加している(Ukrainian Ministry of Public Health 2011)。…浸潤型のがんが87.5%にのぼるのは、その腫瘍の侵襲性がきわめて強いことを示している(Vtyurin et al. 2001)。臨床的には、全身的な徴候や症状がないにもかかわらず、早期かつ高頻度にリンパ節転移が見られる。約46.9%の患者で腫瘍が甲状腺外に及んでいる。患者の55.0%に頸部リンパ節への局所転移が生じており、初回手術後まもなく切除しきれなかったために繰り返し手術を要した。さらに、患者の11.6%に肺への遠隔転移が生じた(Rybakov et al、2000; Komissarenko et al、2002)。」(『調査報告 チェルノブイリ被害の全貌』、p144岩波書店)

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔eye3062:150812〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。