「危機を好機に」挑む人々―英トットネス遠回り紀行<上>

- 2018年 10月 23日

- 評論・紹介・意見

- イングランドシューマッハー伊藤三郎

「小さきことはすばらしい」

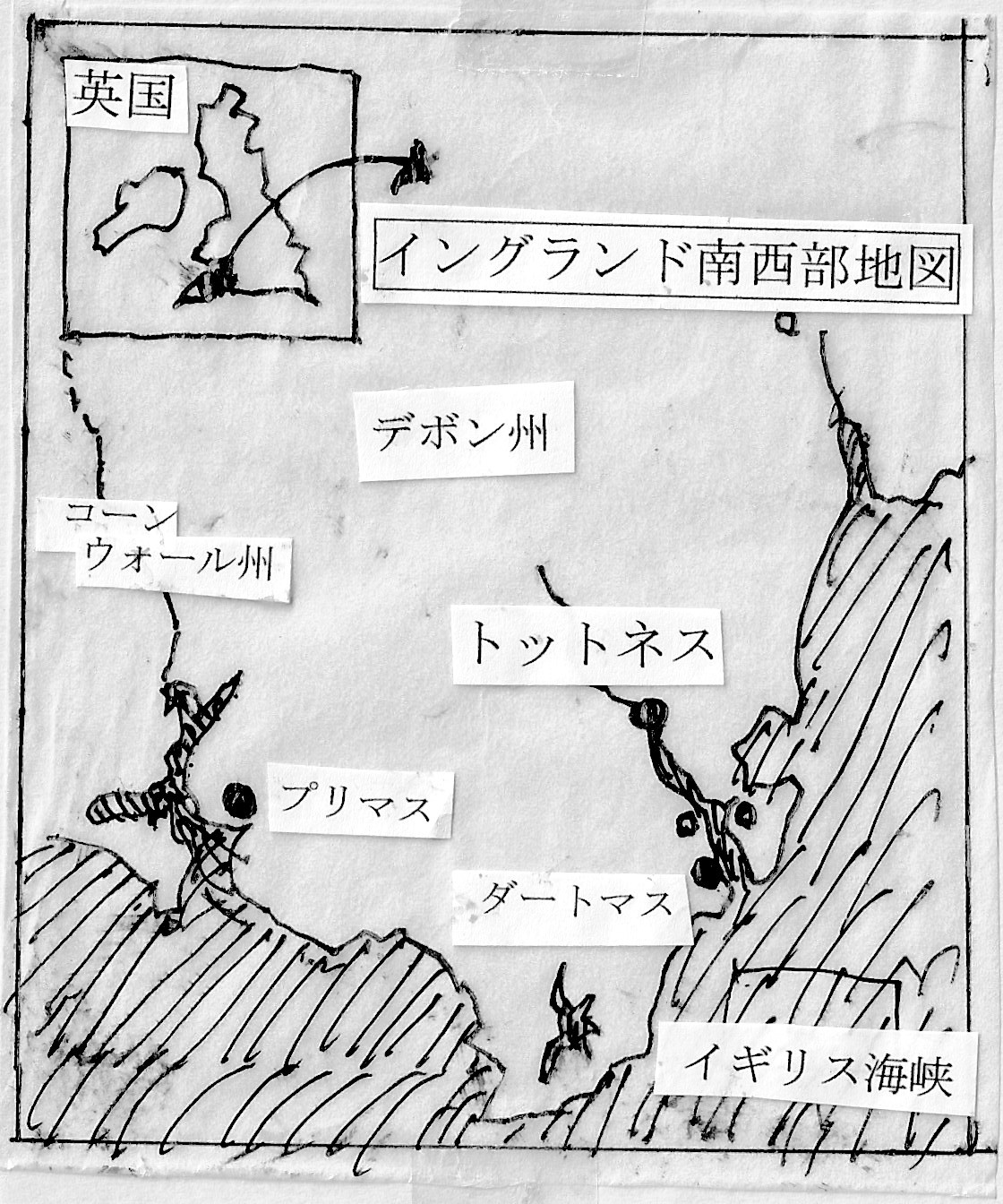

世界の危機を好機に ― そんな見上げた心意気で新しい「幸せの経済」を探す人々と出会った。場所は英国イングランドの南西部デボン州の南部にあるトットネス。今年8月末から9月初めにかけて、この小さくて美しい古都に逗留し、約8,000人の町民が「改革はまず自らの身の周りから」と明るく暮らす姿に目を見張った。

「トランジション・タウン(transition town)」と呼ばれるこの町は、いま世界中の知る人ぞ知る。transitionとは「過渡期」、つまり生活の仕方、経済・社会の在り方全体を次の時代へと変革する、その最中の町。運動の柱は、地元の産物を地元で消費しようという「地産地消」、化石燃料よりも太陽熱、風力などの「再生可能エネルギーへ」、「自然との共生」、中央集権から地方自治を取り戻そうという「リ・ローカリゼーション」など、いずれも世界中に広がりつつある大切なテーマばかり。この運動の原点を一言で言うと「Small is Beautiful (小さきことはすばらしい)」。ドイツ生まれの英国人、経済学者であり思想家でもあったE.F. シューマッハーの言葉なのである(メモ1)。

ところで私は昨年2月、『トランプに困惑する世界』と題する拙文を本ブログに寄せ、「トランプ政権はまだ発足直後(米大統領正式就任は同年1月)の混乱の中、世界は“一寸先は闇”」と書いた(2017/2/21掲載)。それから2年近く、トランプ大統領が強引に貫く「アメリカ・ファースト」外交と「予測不能」の暴言癖によって、世界中の困惑が続く中、トットネスの改革に取り組む人々の視線は「トランプの闇」のはるか先を見据える。その生き様は新しい時代への遠回りに見えて、実は「最短の道」なのでは、と受け止めた私は、記者OBら仲間内のブログ新聞に紀行文を寄せた(「メディアウオッチ100」2018/10/12,15,17 号 連載『「幸せの経済」を探す人々 ― 英トットネス遠回り紀行』)。本稿はそれを手直しした、上記『トランプに困惑する世界』の続編である。

ロンドン・ヒースロー国際空港からレンタカーでイングランドの西南端方向へ約4時間。目的地のトットネスはダート川両岸のかなり急勾配の谷間に位置する小さな町だが、近づくほどにしっとり落ち着いた家並みとそれを包む豊かな緑と牧場の牛、羊・・その美しさに、しばし声も出ず。町の中心トットネス橋に着くと、先ずは予約した短期の借家を見つけて旅装を解く。橋のすぐ近くの2階建て、寝室3つのつましい一軒家。ここに前半の4泊、2軒目は丘の中腹の寝室4つの豪邸を借りて、町全体を一望できる丘の中腹に後半の4泊を。

ここで私事だが、こんどの取材の態勢についてひと言 ― 同行したのは妻(77歳)、息子(53歳)、娘(49歳)とその長男(つまり孫、20歳)という総勢5人のファミリー取材団。途上国の経済的自立などをテーマとする経済学者で、長年フィリピン・マニラ在住の息子(妻はアジア開発銀行勤務)。元旅行雑誌ライター、今はサラリーマンを亭主とし、プラス息子二人(大学生と高校生)という“標準家庭”の主婦である娘、俳句を趣味とする専業主婦のわが妻、そして退職後20年近くを経てなお現役記者のつもりの私。われわれ老夫婦は家族3人の介護付き、車の運転は専ら息子が、という“おんぶに抱っこ”の恵まれた旅だった。

トットネスの人々の朝は早い。7時前から続々と開く食材の店。肉屋さんではハムやベーコンを、チーズ専門店では地元産の各種チーズからより取り、それに焼き立てのパンも買い込んでは「我が家」で朝飯を。夜は夜で、すべて地元産の野菜、肉類を自宅で料理、地ビールやワインが食卓を一層豊かにしてくれる。昼間は臨機応変に2組あるいは3組のグループに分かれて連日出掛けた。

昼間の気温は摂氏20~25度、快適な秋空の下。トットネス橋のたもとからスタート、次第に勾配がきつくなる上り坂約1キロ。前半フォア・ストリート、後半ハイ・ストリートの両側に洒落たブティック、英国伝統のパブ(居酒屋)、小さな博物館などが道の両側にぎっしりと連なり、観光客と地元の人々でひねもすにぎわう。フランスの有名ブランドや米国の外食チェインの看板は一切見えず、それぞれに個性を持つ地元の専門店、商店がひしめく。そのプライドを裏付けるのは英国人が大切にする「温古知新」の美風なのだろう。中世には繊維貿易などで栄えた古都の歴史遺産を大切にする一方で、新しい「幸せの経済」を探すという世直し運動に町を挙げて取り組んでいる。

この目抜き通りのど真ん中、二つの街路を区切るのがイーストゲイトアーチ。15世紀に再建された風格ある建築で、その名が語るとおり、その場所が旧市街の東端、新興の「フォア」地区との境目だ。11世紀築城の「トットネス城」名残の円形城壁が、ハイ・ストリートの頂上わきから町全体を睥睨(へいげい)。また、石造り建築の傑作「セントメリー教会(15世紀)」や、16世紀当時の商人・職人組合による自治の拠点だったギルドホール(現在は博物館)など古都のシンボルのほとんどが旧市街に鎮座している。

その旧市街のど真ん中、町民広場の日替わりマーケットがこの町の魅力を倍加する。「金、土」の二日間は年中無休の「何でも市場」。新鮮な海産物から骨董品、地元特産の天然繊維品などが所せましと並ぶ。それに日曜日の「食材市場」と5~9月の火曜日ごとに開かれる「手芸品市場」 ― 毎日のように世界各地からの人とモノで彩られる。

さて、冒頭に触れたこの町挙げてのトランジション運動を支えるのが「トランジション・タウン・トットネス」(TTT)という非営利組織(NPO)。世界に先駆けて2006年にこのTTTが発足し、以来幅広い「幸せの経済」運動を支え続ける。中でも注目されるのがトットネス・ポンド(TP)という地域通貨の発行。最初は2007年「1 TP = 1ポンド」の紙幣を発行、その後電子マネー版も導入。現在地元の約160店舗が会員登録、地域内でお金を循環させることで「地産地消」を促進し、地域経済の発展に貢献している。

8月のある日、地元紙「トットネス・タイムズ」がこの町の改革運動について貴重なことを教えてくれた。それは「編集長への手紙」欄に、英国海軍水兵だった老人が『植林を大切に』と訴えた大筋以下のような便りだった。

『先日、ダート川ほとりで樫の木の植林が続けられている、というお便りを本欄で読んで二つのことを思い起こした。一つは、若い人の多くはご存じないと思うが、ダート(dart)川は昔「derte」川と表記され、その「derte」は樫の木を意味した。かつてはこのダート川の両岸に無数の樫の木が生い茂り、その樫の木を伐採して大量の軍艦(木造の帆船)が建造されたそうだ。

もう一つは1980年代に私が英国海軍水兵だった当時、たまたま出会ったオランダの水兵が「いまから約200年前、英国艦隊のネルソン提督が『コペンハーゲンの海戦(1807年)』でわがオランダ艦隊を丸ごと海の藻屑にしてくれた。お蔭でオランダ国民は大量の樫の木を植林した。その樫の木がいま漸く育ったところなのだ」と嘆いたのだ。さて、トットネスの皆さん、くれぐれも樫の木の植林を怠りなく ― 』

ある日、そのダート川流域を下る舟遊びへ。わが借家からクルマで3分、トットネス橋直ぐ近くの船着き場から朝10時15分に妻、孫と3人で乗船。川幅はスタートの数十㍍から曲がり下りしながら徐々に広がって、気がつけば数百㍍にも。両岸には豊かな森林、牧場、時に小さなヨットハーバー、漁港などが現れては消える。イギリス海峡に注ぐ河口近くの港町ダートマスまでの1時間半が、あっという間に過ぎた。

クルマ組の息子・娘2人とはダートマスの岸壁で再会。この日の目的地は、先ずはランチに近海の魚介類料理いっぱいの人気ストラン。その後は推理小説作家アガサ・クリスティー女史が晩年を過ごした大庭園付きの豪邸グリーンウエイ・ハウスと、いずれもダートマスからクルマでほんの10分の上流に位置したのは良かったが、海鮮食堂があるディッティシャムという小さな漁港はグリーンウエイの対岸。その両岸をつなぐが定員10人以下、伝馬船に毛の生えた程度の小さな渡し船。「御用の方はこの鐘を」の看板に従ってゴーンと鳴らすと、5分もすれば対岸から乗客を乗せてゆったりとその渡し船が姿を現す。なんとも牧歌的なその渡し船に揺られて、ありつけた新鮮な魚介類のフルコースは、忘れがたい美味だった。

ダート川とそのほとりの自然と豊かな食材がトットネス改革運動を物質的に支えているとすれば、改革を思想的、哲学的に裏付ける存在がシューマッハー・カレッジである。トットネスから車で15分足らずの郊外にあるその大学院大学、世界をリードするこの町のトランジション運動の原点を訪ねた。突然の、それも学期の境目で取込み中だったにも拘わらず、教員、学生たちは気持ち良く迎えてくれた。学生数約50人、キャンパス内に農園などを持ち、先生、学生が混然一体の生活の中、当番制で「地産地消」の食事も作る。そんな共同生活1年の留学を終えた日本人女性にも出会ったが残念ながら「じっくりと話を聞くのは帰国後に」ということで我慢した。

そこで、トットネス改革の源となったシューマッハーの思想とは ― シューマッハーを信奉し、このユニークな学びの場を1991年に創設したインド人思想家サティシュ・クマール氏(メモ2)が先生本人とのインタビューで聞いた核心の一部を紹介する。

シューマッハーはドイツの名門科学者の家系に生まれ、20歳台から経済学者として頭角を現したが、ヒトラー・ナチスが猛威を奮った1937年、社会、家族、仕事のうえでドイツとの絆を一切断ち、年若い妻を連れてロンドンへ。第二次大戦から戦後にかけて「ドイツ系英国人」として理不尽な受難期を過ごした後、1950年に新設の英国石炭公社の経済顧問兼統計局長のポストを得てからの人生は「人間中心の新しい経済学」探求に邁進することに。

クマール氏がロンドン郊外にあったシューマッハーの自宅に招かれたのが1973年。『スモール イズ ビューティフル』刊行の年で、先生はそのタイトルの意味を丁寧に説明した。

「巨大技術は人間性に反するが、大組織も同じです。大きな学校では生徒は数に還元され、大病院では患者が、大工場では労働者がともに還元されて数に化ける。経済学というものは、人間の価値、さらに人間の霊的成長に奉仕すべきものです。私見では、組織がある程度の規模を超えると、それができなくなる。だから、『スモール イズ ビューティフル』という題をつけたのです」

その日シューマッハーは庭に40本の樹を植えたばかりで、「自然との共生」の大切さをこう語った ― 「植林と森林農業が人類の未来と地球の健康をまもるただ一つの道なのです」

ここで、トットネスの人々に「植林を」と呼びかけた海軍のベテランと、新しい経済学の先達の思いがピタリと重なった。そしてシューマッハー・カレッジの教えが、ここのトランジション運動を深いところで支えていることも納得、である。

(メモ1)Ernst Friedrich Schumacher 1911~1977年。ドイツ・ボン生まれの経済学者。オックスフォード大学に学ぶ。戦後英国に帰化。英国石炭公社顧問として早くから石油危機を予言。処女作『スモール イズ ビューティフル(Small is Beautiful) ― 人間中心の経済学』は1973年刊。

(メモ2)Satish Kumar 1936年インド生まれ。環境、平和、科学などの融合を提言する英国の雑誌『リサージェンス』の名誉編集者。マハトマ・ガンディーの非暴力運動に共鳴。1973年、シューマッハーの呼び掛けに応じ、同誌編集者となるため英国に移住。(シューマッハー語録は『スモール イズ ビューティフル再論』=E.F. シューマッハー=から)

<続く>

初出:「リベラル21」より許可を得て転載http://lib21.blog96.fc2.com/

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座http://www.chikyuza.net/

〔opinion8102:181023〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。