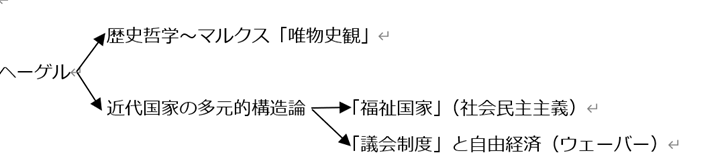

本論攷は、「ヘーゲル研究会」のチューターを務めておられる滝口清栄先生から、各会員に閲読推薦された、表題著書の当該章についてのコメントである。<はじめに> 乱暴であることを百も承知で、ヘーゲルの「法権利の哲学」の概要をあえ

本文を読む正治安岡の執筆一覧

これからの対抗軸はこれだ!「戦争準備の積極財政か、社会保障最重視の積極財政か、」

著者: 柏木 勉■閉塞感を払しょくするイメージ――それが高市大勝利に、「積極財政」が大きな訴求力―― 今回の総選挙での高市大勝利の要因はなにか?はっきりしている。長年にわたって日本をおおってきた閉塞感、モヤモヤしたイラつき、胸につまった

本文を読む本当は自由であったはず?マイナンバーカード、私は持たない。

著者: 内野光子転居して、一年が経つ。住民票、年金のための住所変更はすぐにしたけれど、金融機関で住所変更の手続きを始めようとすると、「マイナンバーカード」も「車の免許証」も持っていない私は、いささか面倒がられてしまう。「ほかに、写真付

本文を読む第51 回衆議院議員選挙の結果を受けての法律家6 団体アピール

著者: 澤藤統一郎(2026年2月18日) 2026年2月17日 改憲問題対策法律家6団体連絡会 社会文化法律センター 共同代表理事 海渡 雄一 自由法曹団 理事長団長 黒岩 哲彦 青年法律家協会弁護士学者合同部会

本文を読む第127回「NO WAR! 八王子アクション」アピール決議

著者: 大井 有あらためて今、学校で「国旗・国歌(日の丸・君が代)」を強制することの意味。その恐さ。東京「君が代」裁判・5次訴訟報告

著者: 澤藤統一郎(2026年2月13日)本日14時、東京高裁809号法廷。満席の傍聴者の見詰める中で、東京「君が代」裁判・第5次訴訟の控訴審第1回口頭弁論期日。事件の内容は、君が代不起立による懲戒処分取消を求めるもの。教員(15名)と都

本文を読む「食料品の消費税ゼロ」?そんなものはすぐ出来るーー高市政権の思惑通りにすぐ出来るのだーー愚か者!

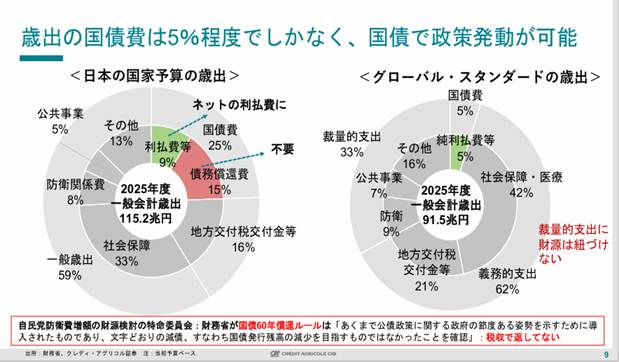

著者: 柏木 勉■必要財源5兆円など何でもない すぐ出てくる! 高市圧勝、歴史的大勝利のあとで早速「食料品の消費税ゼロ」をめぐって、そのスケジュールや財源をめぐってかまびすしい。特に「財源はどうする?必要財源5兆円はどうする」とうるさい

本文を読む《私たちは、高市政権に白紙委任をしていない》《権力の腐敗と暴走を防ぐために高市政権の監視と批判を》

著者: 澤藤統一郎(2026年2月10日)2月8日第51回総選挙の開票結果は衝撃だった。嗚呼、何という選挙だ。何という選挙結果だ。何という選挙民だ。これが民主主義か。これが戦後80年民主化の到達点か。最悪の事態に茫然。まるで悪夢だ。暗澹た

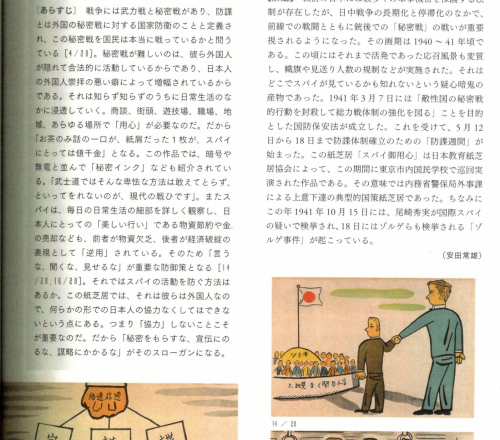

本文を読む選挙戦は始まったが~嘆いて、嘆いて、嘆いて・・・(5)スパイ防止法はどうなる。

著者: 内野光子2025年10月20日のことになるが、自民党と維新の会との合意文書全文を一読することをお勧めしたい。あらためて読んでみると、実に、おそろしく、こわいことが書いてある。 自由民主党と日本維新の会の合意文書https://

本文を読む「歌壇時評」を書きました。

著者: 内野光子『ポトナム』2月号に歌壇時評を書きました。「歌壇」はますます遠くなり、今回も、嘆き節となってしまったようです。 節分には、一日早めでしたが、我が家の太巻きです。崩れそうな切れ端から先に食すのは、例年の私の習いです。 初出

本文を読む選挙戦は始まったが~嘆いて、嘆いて、嘆いて・・・(4)選挙公報が届いたが、選ぶ基準はどこに?

著者: 内野光子なぜ、いま、選挙だったのか 記録的な大雪に見舞われている人たちを思うと胸が痛い。屋根の雪で崩れる家、背丈ほどの雪にすっぽり埋まってしまった街、交通手段が断たれ方々の食料や電気・ガス・水道が不安である。これ

本文を読む消費税減税への反勤労国民・反労働者的総攻撃

著者: 柏木 勉■消費税減税への総攻撃 消費税減税への攻撃が一段と強まっている。総選挙にはいってからの攻撃はマスコミと学者先生・研究者などいわゆる専門家を総動員しての総攻撃となっている。 ちょっと挙げてみても、「「将来の私」想像して」(

本文を読む選挙戦は始まったが~嘆いて、嘆いて、嘆いて・・・(3)原発は必要だったのか、原発再稼働への不安~各党のエネルギー政策比較

著者: 内野光子2月8日の衆議院選挙の公約、エネルギー政策、とくに原発をどうするかの公約をあらためて調べてみた。原発への否定的な政党は少数であることはわかっていたが、その中でも微妙な違いがあり、主要政党が、福島の原発事故を忘れたかのよ

本文を読むロシア=ネットワーク帝国とEU=新リベラル帝国

著者: 岩田昌征前回の小論で紹介したアレクサンドル・カザコフ著『北狐』のプーチン論にとりわけ着目すべき個所がある。引用する。 ――例えば、アメリカの大戦略は目に見えている。この点で、何故プーチンは自分の大戦略を秘密にするのか、と問うこ

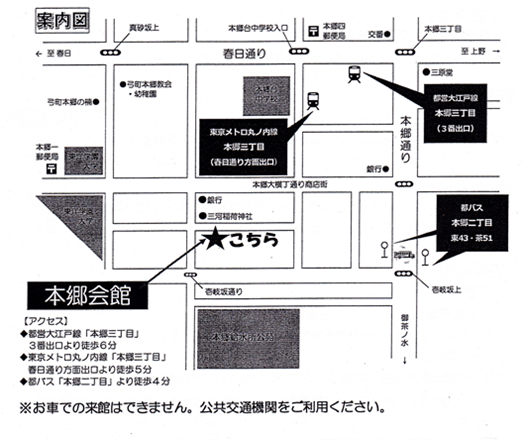

本文を読む【2月28日(土)】第33回 ヘーゲル研究会のお知らせ

著者: 野上俊明「法権利の哲学」序文で、ヘーゲルは、哲学は時代の子であるといい、あるいは哲学とは時代を思想として捉え表現したものだという。だとすれば、哲学的テキストの解釈というものも、解釈者がどれほど偏見なくテキスト内在的に論旨を捉え

本文を読む選挙戦は始まったが~嘆いて、嘆いて、嘆いて・・・(2)原発は必要だったのか、再稼働への不安

著者: 内野光子安倍元首相銃撃事件の山上被告に奈良地裁の無期懲役判決がくだった2026年1月21日の東京電力は、午後7時02分に新潟県柏崎刈羽原発6号機を再稼働させた。夕刻、そのニュースを聞きながら、この再稼働も一日延期してのこと、「

本文を読む選挙戦は始まったが~嘆いて、嘆いて、嘆いて・・・(1)元首相銃撃事件の奈良地裁判決

著者: 内野光子嘆いて、嘆いて、嘆いて・・・、もういい加減にしてよ、の思いである。いったい日本はどこへ行くのだろうという嘆きは、やがて怒りへ。その怒りをぶつけあっているだけでは、何も変わらない とくに高市政権発足後、爆発的に増えてし

本文を読むGlobal Headlines:トランピズムー新しいファシズムと闘う

著者: 野上俊明<はじめに> トランピズムによって、アメリカの民主主義の弱さが目に焼き付けられています。三権分立などあってなきがごとく、大統領令を乱発して独裁者のようにふるまい、アメリカ社会と国際社会を震え上がらせています。

本文を読む風の会・会報「鳴り砂」2026年1月号が発行されました&2.21風の会会員のつどい&3.1みやぎ金曜デモ600回&3.28さようなら原発宮城県民集会

著者: 舘脇章宏風の会のたてわきです 会報「鳴り砂」2026年1月号が発行されたので、ご紹介します 目次はこのメールの最後にあります 【催しもののご案内】 ◎みやぎ脱原発・風の会 2026会員のつどい 『原発の導入に関わる世界および日本

本文を読む映画「戦雲」を見る。

著者: 内野光子地元佐倉市内の二つの9条の会の共催で、「戦雲」(三上智恵監督 2024年)上映会が開かれた。佐倉市立美術館ホールは定員99人だが、チケットは売り切れで、断ることも多かったという。観客は圧倒的に高齢者が多いのが気がかりで

本文を読むプーチンで交叉する武道理性と人文悟性――嘉納治五郎と例えばハーバーマス――

著者: 岩田昌征去年のある時、プーチン、プーチンとさわがれているのに、私=岩田は、プーチンの論文なるものを露語で読んでいなかった、と気付いた。そこで、神保町に露語専門の書店を訪ね、プーチンの諸論文の合冊を買いたいと、店員に申し出た。と

本文を読む第126回「NO WAR! 八王子アクション」アピール決議

著者: 大井 有ミャンマー、中国が後押しする総選挙の茶番劇

著者: 野上俊明ミャンマー軍事政権が仕切る総選挙は三段階に分けて行われており、12月28日に始まって1月25日に終わる。2021年2.1クーデタから5年弱になるが、抵抗勢力の攻勢で一時は窮地に追い込まれ、軍事政権は選挙どころではなかっ

本文を読む「歌会始」の不思議~ことしもまたいろいろ

著者: 内野光子今日、1月14日は、皇居での「歌会始」であった。応募歌数は15000首を超えたが、有効だったのは14600首だったという。近年は、14000から16000首を推移している。 題は「明」、入選者10人の短歌と選者栗木京子、

本文を読む高市総理、「自己都合」解散ですか。

著者: 内野光子最近、ある小さな会で、初めて会った女性から「高市さん、いい人ですよ、私大好きです」と言われてしまった。いったい、何と返したらよかったのだろう。私としては、「もともと、あの人は、決していい人ではないはず、今は

本文を読む過去の論説 Global Headlines:日本とミャンマーの「特別な関係」が、数十年にわたる軍事政権を助長してきた

著者: 野上俊明<はじめに> ミンアウンフライン最高司令官による2021年2.1クーデタによって、2008年憲法下での国軍勢力と民主派勢力の均衡はくずれ、そのため日本の「あいまい戦略」は崩壊し、外交、政治、経済、軍事のあらゆる分野で中国

本文を読む台湾海峡波高し――そこで忘れてはならないこと

著者: 野上俊明高市新首相の軽率な一言が、習近平中国の虎の尾を踏んで、余波というにはまだ大きすぎる影響が続いている。というか、事態は一層こじれつつあり、国内政治では通用したかもしれない、ただ嵐が過ぎ去るのを待つ姿勢では、国家の威信をも

本文を読む「歌壇時評」を書きました。

著者: 内野光子『ポトナム』1月号に歌壇時評を書きました。「歌壇」には疎いので、若い同人の書き手にバトンタッチしたいです。 読みづらいようでしたら、下記をどうぞ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 歌壇時評

本文を読む元日は亡父の誕生日、この日に父母を想う。

著者: 澤藤統一郎(2026年1月1日) 元日には父と母のことを語っておきたい。最近、その思いが強い。 私の父・澤藤盛祐は、1914年1月1日に岩手県黒沢尻に生まれた。亡くなったのは1997年8月16日、没年は83歳であった。 母・光子(

本文を読む新春のご挨拶にかえて。

著者: 内野光子今日も、当ブログにお立ち寄りいただきましてありがとうございます。このブログを始めましたのが、2006年ですので、なんと20年にもなります。雑多な記事ながら、1500件を超えましたので、均せば5日に一度ほどの投稿になりまし

本文を読む