ミャンマー、局面転換―一歩後退二歩前進へ

- 2021年 3月 24日

- 評論・紹介・意見

- ミャンマー野上俊明

3月に入って国軍の戦場並みの鎮圧作戦によって、国民運動側の犠牲者は3/22現在、250名を超えました。振り返れば、あの韓国民主化運動史の画期をなす「光州事件」(1980.5/18~5/25)の死者155人をはるかに超えたのです。「光州事件」は、デモをする学生・市民に対し空挺部隊が包囲し機関銃を乱射するなどして鎮圧した事件でした。しかしその後民主化運動は、この悲劇を乗り越えて軍部独裁を瓦解させ、民主主義体制の実現に大きく前進したのです。

当地ミャンマーでも局面が少し変化しつつあります。マンダレーではまだ攻防が続いていますが、ヤンゴンでは学生側は鎮圧部隊の射撃の標的になり犠牲の多い正面対峙を避け、遊撃戦・持久戦に転換しつつあるようです。体制立て直しのため一時の後退とみられますが、他方で「影の政府」の頼もしい消息も伝わってきています。本日はミャンマー国民の不屈の闘いをめぐる動きを、巨視的かつ微視的なアングルでとらえてみます。

ヤンゴン中心街での鎮圧部隊との正面対峙―この戦術から転換しつつある。Myanmar Now

最初は少し視野を広げて、ミャンマーを取り巻く国際政治の状況からみていきましょう。

3月に入って、バイデン政権の対中国をめぐるアジア太平洋・インド洋戦略の試みが始動しました。日米豪印戦略対話(クワッド)によるオンライン会議と日米・米韓安全保障協議委員会(2+2)が相次いで開催されました。いずれの会議でも、「自由で開かれたインド・太平洋」地域の重要性を強調され、中国からの安全保障上の挑戦に対しては、バイデン政権は日米同盟はじめとする西側同盟の強化によって対応していく姿勢を改めて明らかにしました。その地政学的位置からいって、ミャンマーは中国と西側諸国との激しいせめぎ合いの前線となるだけに、ミャンマー問題はバイデン・東方戦略の最初の試金石というべきものですが、しかし効果的な対応を打ち出せませんでした。クワッドの共同声明では、国軍による暴力停止や、スーチー氏らの解放の要請を打ち出せず、民主主義の回復というあいまいな要請でお茶を濁したのです。さらには米中の最初のハイレベル協議でもアジェンダにはなりませんでした。アメリカもEUもクーデタ責任者や軍関連企業への追加制裁を決定しつつも、それ以上踏み込んで国軍の暴挙を止めるべくイニシアチブをとる気配はみられません。ドイツ公共放送「ドイツの波」の3/21「ミャンマー国民に国際連帯なし」と題する記事では、「しかし、アラスカでの首脳会議での中国の楊潔篪からの『米国は自らの民主主義を他へ押し付けるべきではない』という要求は、ミャンマーの危機解決のために米中の共同アプローチは期待されないことを示している」としています。

ミッチェル元駐緬米大使は、「(日本は)強力で懲罰的な措置をとる可能性があることを示すべき」と述べましたが、それはアメリカ自身にブーメランのように返ってくる言葉でもあります。いまアメリカ自身の手詰まりは問わないとして、拉致問題対応を見てもわかる通り、もともと日本政府の危機対応の外交能力はゼロに等しいと言っても過言ではありません。日本のミャンマーへの経済的コミットメントは、「経済協力では2017年までに有償資金協力で1兆1300億円強、無償資金協力で3000億円強、技術協力で880億円強を提供している。日本のミャンマーに対する直接投資は、2008-17年の間150億ドル以上で、断トツの一位であった」(岡崎研究所論評集 3/22)といいます。だとすれば、ミャンマーへの政治的影響力は、この政府支出に見合っていないのではないでしょうか。お金で歓心を買うだけの戦後アジア外交と言ったら語弊があるかもしれませんが、戦後アメリカの世界戦略に乗るだけで、自前の戦略的な思考を鍛錬しないできたことのツケが回ってきています。いや、そろばん勘定に巧みというならそれもよしとしましょう。しかしティラワ工業団地のコスト・パフォーマンスを考えたら、クーデタのダメージは計り知れず、猛りくるって当然なのですが、実際はティラワを人質に取られて、強くものが言えない風に映ります。

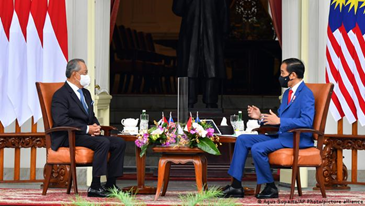

マレーシア首相ムヒディン・ヤシンとインドネシア大統領ジョコ・ウィドドは、ミャンマーの国軍を鋭く批判 DW

アセアンもインドネシアとマレーシアが緊急会議の招集を呼びかけていますが、このところ各国とも民主主義が後退し、かつ伝統的な内政不干渉主義があるので、事態の解決に資するような効果的な措置を講じるところまで行きつくのかどうか。とにかく国連や関係各国が、民間人への暴力の即時中止とスーチー氏らの即時解放という線で一致して、軍事政権に猛烈な国際的圧力を加えて、かれらの手足を一定縛るという試みに何が何でも着手すべきです。

<変革の力はまず内部から>

現下の反クーデタ運動と、1988年や2007年の民主化運動とのちがいは明確です。今ははやりの言葉で言えば、2021運動にはレジリエンス(resilience弾力性、回復力)があるのです。鎮圧部隊との正面対峙によって多くの犠牲者が出たことから、若者らは戦術転換し遊撃戦を展開することにしたようです。敵の手薄なところをねらって抗議運動を展開し、そこに部隊が移動してくれば、素早く去って別な場所でまたデモをかけるというやり方です。彼らの合言葉は、「おれたちは屈しない」です。1988年の時のように、都市での運動にいきづまり、武装闘争に活路を求めて辺境地帯に逃れた学生たちの悲劇的な結末は、まだ記憶のかなたにあるわけではありません。市民社会を砦にすることが今回は可能なのです。

以下、運動の励ましとなる新しい動きが報告されています。

●まずは、Myanmar Now3/20付の特集によれば、「影の議会」CRPHは、反クーデタ運動にかかわる諸組織と協議を進め、80%まで進捗したと言明したそうです―なにをもって100%とするのか不明ですが。少数民族グループと市民的不服従運動が手を結ぶという画期的な出来事が進行中なのです。NLDの影の指導者が、カレン族出身であることもプラスに働いているかもしれません。国軍にとかく妥協的であったスーチー氏は、少数民族グループからは疑いのまなざしで見られていましたから。

カレン民族同盟(KNU)の兵士たち DW

とくに少数民族諸組織との政治交渉では、「連邦国家Federal Unionの建設」というビジョン、民主主義テーゼで一致したのでしょう。ただ分離・独立の自由を含む民族自決権まで認めるのか、民族自治権の範囲にとどめるのか、その辺の詳しいことは分かりませんが、まずは大同である最大限綱領での一致をかちとったということでしょう。この秘密交渉の動きは、ごく近い将来の臨時政府の陣容につながるものとして、多くの人々から期待を寄せられています。交渉のテーブルについているのは、NLDはじめとする国会議員、政党政派、反クーデタ運動委員会などだそうです。協議に関与した少数民族組織は、カレン民族同盟、シャン州復興評議会、カチン独立軍、および全国停戦協定に署名した他のグループで、お互いにひとつの声にまとまるよう努力しているとしています。過去の対立の乗り越え、国軍の横やりで挫折しかかった「新パンロン協定」に息を吹き込んで、統一的な国民国家建設という市民革命の課題実現へと向かっていってほしいものです。今後「影の議会」CRPHから影の政府へと陣容を整えながら、他方でかつてアウンサン将軍らが組織した「反ファシスト人民自由連盟(パサパラ)」のような大衆的統一戦線組織を早期に立ち上げる必要があります。政党と労働組合や農民組合などの大衆組織を区別して、それぞれの性格と役割に応じて勢力の拡大を図るべきです。人脈を重視し、政治理念や政策を軽視がちな古い世代の指導者と、若い新しい世代とがうまく連携できるかどうか、それも運動の成否を左右するでしょう。

●国軍への揺さぶり戦術

フィリピンで1986年に起きた「ピープル・パワー革命」では、軍が割れてエンリレ国防相やラモス参謀長が革命の側についたことで、マルコス政権は瓦解しコラソン・アキノ大統領が誕生しました。軍隊以外に堅く組織された社会勢力が育っていない低開発国や発展途上国では、軍の動向が革命の帰趨を決定づけます。その意味で、当地では一枚岩的堅牢さを誇る国軍へ揺さぶりをかけ、亀裂を生じさせることが不可欠の戦術となります。そのことを意識して内外から戦術提起がなされ、実行されつつあります。

① 国連人権理事会が設置した「ミャンマーに関する独立調査メカニズム(IIMM)」の活用

ロヒンギャへのジェノサイドが行われた後、2018年にそれに対抗するため、犯罪者を国内的にも国際的にも起訴して裁判にかけ、罪に問えるメカニズムとして立ち上げられたといいます。IIMMは、ウェブサイトを開設し、国軍から違法行為の実行命令を受けた関係者(軍人・警察官)に情報提供を求めたり、人権侵害の証拠を集めたりして、訴訟のための情報ファイルを作成するといいます。ミャンマーでは国軍指導者は、事実上の免責特権に守られて何十年にもわたって非人道的な犯罪を重ねてきましたが、これらの罪を問える仕組みをつくって、犯罪を抑止しようというものです。

② 国連で軍事政権に反旗を翻したチョーモートゥン国連大使によると、ミャンマーは国際刑事裁判(ICC)に加盟していないが、それでもICCへ国軍の犯罪を提訴できないかどうかNLDの追放議員団と検討中とのことです。

③ 以前紹介したことのある、「保護する責任」(R2P=the Responsibility to protect its populations)の原則

自国民を保護する責任を放棄し、生命・財産を危険にさらす政府に対して、内政不干渉の原則を打破して国際社会が介入し防止する根拠となるものです。国際社会の各国は、ジェノサイド、戦争犯罪、民族浄化および人道に対する罪から当該国の人々を保護する共同の責任を負うというものです。

④ 日本における国軍指導者の家族の「陶片追放」※

乱用すれば、それ自体が人権侵害になりかねない要素を含んでいますが、国軍指導者の子弟の多くが日本の大学に留学しています。それでそのことを大学などで掲示し、広く大衆的に告知する宣伝活動です。写真にある国軍高官の東洋大学の女子大生は、すでに帰国したそうです。

※古代アテネにおいて実施された投票制度で、陶器の欠片に僭主となる恐れのある人物の名前を記して追放した。(オストラシズム)

東洋大学での宣伝活動 Frontier Myanmar

<内政不干渉の原則=ナショナリズムの機能変化>

ミャンマー国軍がロヒンギャ迫害や市民への発砲殺害を行うことに国際社会は強い反発を示し、非難を浴びせかけているのに対し、中国は内政不干渉主義を盾に同調せず、実質的に国軍の蛮行を許す結果になっています。しかし中国のいう内政不干渉が建前にすぎないことは、ミャンマー人であればだれもが知っていることです。ミャンマーの内戦においてビルマ共産党の流れを汲むワ州連合軍などの反政府勢力に全面的援助を与え、和平交渉において彼らを道具として利用して、ミャンマー国内の政治過程に影響力を及ぼしていることは天下周知の事実です。そういう意味では、国軍と中国とは厚い信頼関係で結ばれているわけではなく、相互に利用し合う、反発と依存のパワー・ポリティクスの論理で成り立っているのです。

管見のかぎりで、国際政治の場で内政不干渉の原則が登場したのは、1955年の「バンドン会議」(第1回アジア・アフリカ会議)においてです。アジア・アフリカの新興諸国が一堂に会し、冷戦下「非同盟中立」という第三の道を高らかに宣言した会議でした。植民地支配からの解放を指導した、インドのネルー、中国の周恩来、エジプトのナセル、インドネシアのスカルノという人々が、キラ星のごとく輝いて見えました。

この会議で謳われた原則は、反帝・反植民地主義と民族自決の基礎のうえに、①主権と領土保全の尊重②他国の内政への不干渉 ③国際紛争の平和的手段による解決などでした。それらはいずれもが、過去の植民地支配からの解放の闘いにおける政治的思想的バックボーンであったナショナリズムに貫かれていました。このときのナショナリズムは、昨日までの植民地支配から、自国の主権と自由、領土と国益、自国民の命と生活を守るという意味で、自己防衛的なものであり、帝国主義や軍国主義を支えた攻撃的なナショナリズムとは明確に異なるものでした。

しかしそれから66年経過し、時代は変わりました。中国は近い将来GDPでアメリカを抜いて世界のトップに立つと言われています。バンドン会議に参加した国々もまた、それぞれが発展し、地域での強国と目されるようになりました。グローバリゼーションや地域共同体の発展は、国家主権の在り方を変え、とくに強国がそれを絶対原則としてむやみに振り回すことは、過去の帝国主義と同様危険な抑圧的機能を果たすことになっています。バンドン会議を支えたナショナリズムは、それが置かれた歴史的なコンテクストが変化した結果機能変化し、国際的な協調を保障するものではなくなりました。

バンドン会議を支えたナショナリズムは小国ナショナリズムというべきもので、新興国の健康な自己主張だったと理解できました。他方今日の中国の世界政策を支えるものは、大国ナショナリズムであり覇権主義と同義です。新疆ウイグルやチベット問題は、二重の意味で国際社会の規範に抵触するものです。まずは20世紀の民族独立運動が依拠した「民族自決」原則を蹂躙し、植民地的併合を強行したという点で、人民中国の建国理念にすら反するものです。本年中国共産党は結党100周年を迎えますが、小国ナショナリズムと大国ナショナリズムの齟齬をどう言い繕うのか見ものです。

そしてもう一つは新疆ウイグルとチベット―あるいは内モンゴルも追加しましょう―におけるはなはだしい人権蹂躙です。まさに植民地的併合にふさわしく民族固有の言語・文化の剥奪、生存権・公民権の無視、強制収容所の存在などという点で、スターリンの少数民族政策を見事に踏襲しています。

第二次大戦後、国連や国際社会は「世界人権宣言」に始まって様々な国際的な規範・条約や制度を築いてきました。国際社会は人権問題の重大性・普遍性にかんがみて、ある場合には国家主権の制限を課してまでも人権危機の解決を優先してきました。またグローバル化時代にあって国家主権の意義の相対的低下が指摘されるなか、国家主権の絶対性を死活の原則だと公言し、内政干渉主義を振り回すのはいかにも時代錯誤です。

中国は世界最強国のひとつに躍り出たにもかかわらず、現在の自分の姿には似つかわしくない過去のレトリックで自己合理化しようしています。「他民族を抑圧する民族は自由ではない」―自由ではない国に、たとえそれが強国であっても、だれも尊敬の念をもたないでしょう。ただ強大化した国力にふさわしい論理と倫理を中国が見出すまでには、まだ少し時間がかかりそうです。

〈記事出典コード〉サイトちきゅう座 http://chikyuza.net/

〔opinion10675:210324〕

「ちきゅう座」に掲載された記事を転載される場合は、「ちきゅう座」からの転載であること、および著者名を必ず明記して下さい。